元祐八年(1093)九月三日,太皇太后高氏去世,垂帘体制完全崩解,司马光的元祐政治路线迅速被扫荡殆尽,延续神宗之政成为宋哲宗政时期压倒一切的政治任务。在哲宗亲政的前期,即绍圣年间(1904—1908)的主要工作是恢复王安石的熙丰新法。到了元符时期(1908—1100),开边成了朝政的绝对重心,并在两个方面取得了巨大的成果。

一是对西夏方面,依托浅攻扰耕与进筑堡寨的并用,宋朝对西夏取得了决定性的优势,迫使遣使谢罪,双方划定了新的疆界。二是在经营河湟方面,宋军进入青唐城(今青海西宁),要知道上一次中原政权的军队出现在该地还是三百五十多年前唐朝。

但是,真正决定北宋政治走势的主要不是这种政策上的反复,而是政治文化的改变。具体的说,北宋的“士大夫政治”在哲宗亲政时期有了根本性的改变。

很多学者认为,所谓“士大夫政治”,指士大夫群体乃中国古代官僚政治的主体,它是形成于东汉的一种政治形态。宋史学界的研究指出,宋代的“士大夫政治”是一种更为“成熟”的形态,北宋中期以后士大夫有着高涨的社会主体意识与责任感,同时士大夫群体对皇帝权力有相当的制约。作为标志,宰相文彦博“与士大夫治天下”一语是最常被阐释的对象。

可以看到,这样一种政治形态由皇帝与士大夫两个因素结合而成,故“致君尧舜”的理念与实践,也意味着士大夫是官僚政治的主体。

宋哲宗赵煦本名赵傭,即位后改名。他生于宋神宗煕宁九年(1076)十二月,元丰八年三月登基时仅八岁多。元符三年(1100)正月病逝,年仅二十五岁。

赵煦的一生虽然短暂,但有关其学业、生活、婚姻、疾病、与臣僚交流的细节,完整地展现了北宋后期的士大夫试图塑造、规范其君主的努力,也透露了一个君主如何处理自身与一种政治文化之间的关系。

而正是哲宗赵煦的经历,可以从君主的角度来回答:士大夫政治在北宋晚期经历了什么命运?

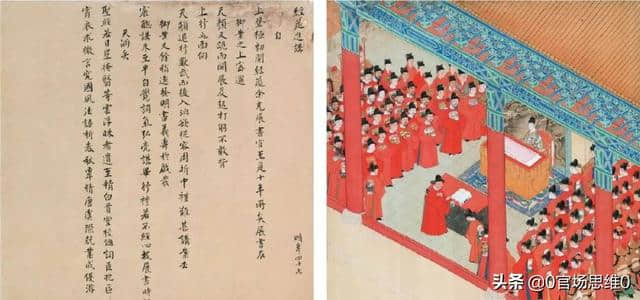

皇帝的课堂——经筵,是培育皇帝的主要场所,内容主要分讲经与读史两部分,一般而言,为了避开寒暑,北宋经筵的举办时间只有一年中的二月到五月、八月到冬至。而在这期间,哲宗朝经筵又是每双日举行一次。

故一年中有大半的时日,皇帝并不御经筵。这就给元祐士大夫提出一个重要的课题:如何跟踪、辅导经筵之外的赵煦?正是在这一点上,元祐士大夫对赵煦的训导极有特点。

因此臣僚呈进了不少配合经筵的经、史材料,以备赵煦“课外读”。比如元祐二年,兼侍读苏颂“乞诏史官、学士采《新唐史》中臣主所行,日进数事,以备圣览”。再如元祐三年八月,范祖禹进《古文孝经说》等等。

但其中一种“课外读物”格外引起后世的注意。

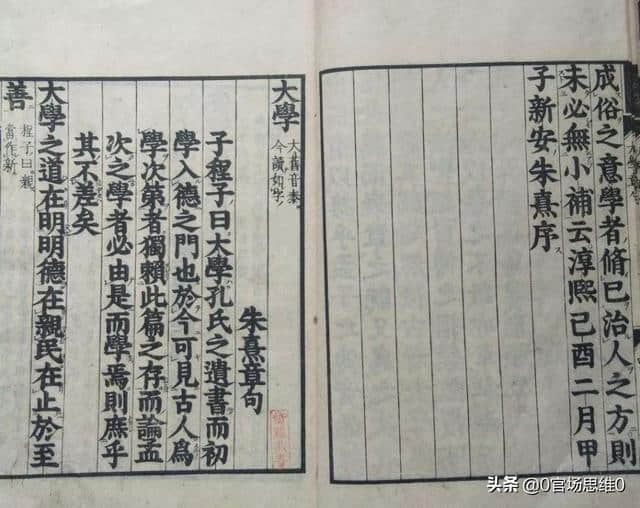

比如宰相吕公著于元丰八年六月上“修德为治之要士事”,其《修身》部分主要就是结合《大学》进行申说。司马光也同样引《大学》语句,对赵煦说过:“所谓学者,非诵章句、习笔札、作文辞也,在于正心、修身、齐家、治国、明明德于天下也。”

在北宗仁宗、神宗之交,宋代学术开始从义理之学向性理之学过渡,后者着重探讨心性、道德性命之说。元祐时代《大学》在赵煦学业中的凸现,正反映了性理之学的扩张对赵煦帝王之业的影响。

性理之学对于理想人格的探讨,给元祐的皇帝培育事业注入了新的特点,这不仅仅体现在《大学》的凸现上,还体现在经筵及相关读物不再是成就“君德”的唯一重点,更重要的内容是如何让赵煦在日常生活中涵养道德、体味事理。

一个表现是,士大夫对赵煦日常所观之图关切不已。

元祐二年十月,侍读范祖禹留意到,仁宗朝所传下来的《无逸》《孝经》图没有张挂在哲宗生活的迭英阁。士大夫不可能将小皇帝整日置于眼皮底下,但这些图作为历史与经典的生动再现,使他们的影响能更深入赵煦的日常生活。

另一个表现是,赵煦日常生活的细节也常被士大夫所关注、放大。

元丰八年九月,神宗出葬之前,宫内传出由赵煦所撰的诗词《神宗挽词》,于是侍读韩维立马上札子指出哲宗的不对。

在韩维看来,赵煦以“挽词”这种辞章之学的方式表达“孝思”,就道德、政治高度而言是错误的。而且,韩维的目的是必须将士大夫对赵煦的期待、约束准确无误地转达到赵煦身上。赵煦生活中的一个细节,由此被士大夫一再关注、放大、拔高。

在所有人中,理学大家程颐是最积极地主张士大夫应该深入小皇帝的生活。他刚任崇政殿侍书即上表朝廷主张“慎选贤德之士,以侍劝讲”,而且讲读后还要“留二人值日,夜则一人值宿,以备访问”。

这是要在学业上对哲宗有“全天候”的跟踪。在程颐看来,生活的每个细节都关系到皇帝的道德成长,故经筵官有权力和责任了解、掌控皇帝的日常生活。

程颐之学,强调整齐严肃,要求人在外在的容貌举止及内在的思虑感情两方面约束自己。元祐时期对赵煦的培育,特别注意如何在日常生活中对赵煦进行关注、引导、约束;注重讲读之余、生活之间的涵养、熏陶。

这些看起来最贴合程颐的主张,事实上诸多士大夫在此问题上实有相当的共识,程颐只是其中比较突出的一位。

必须要注意到,在当时道德之学兴起的背景下,年少的赵煦,给了士大夫一个塑造皇帝、从根本上“致君尧舜”的机会,元祐士大夫对于赵煦无所不在、无孔不入的注视、规训,必须要放在这样一个思想背景方能得到合理解释。

赵煦年幼登基,与仁宗赵祯颇相仿,因此“仁宗故事”是元祐士大夫常常提到的。但实际上,两个时代有着迥异的政治文化背景,故赵煦的处境与赵祯很不同。

简而言之,仁宗登基时,朝廷政事尚在立国初所培育的一批官僚士大夫掌握之中,所谓北宋中后期的“新型士大夫群体”——有着综合的能力与更强的责任感——尚侍其亲政之后才全面登上政治舞台。

但赵煦所面对的官僚士大夫,在思想上经历了儒家复兴运动的洗礼,对于性命道德之学的关注前所未有,是不同的学派的一致追求。在政治上,他们经历了从仁宗到神宗朝的政治革新运动,对“三代”口号下的理想政治秩序怀有无比的热情,“致君尧舜”正是其中非常重要的一个环节。

这一思想、政治背景的结合,使得赵煦面临的压力远比宋仁宗要大。元祐士大夫试图从生活的各层面、各细节推进“圣学”“君德”,这一点绝非仅是士大夫个人的理想,而是一种时代的政治思想产物。