谭嗣同(1865—1898),字复生,号壮飞,湖南浏阳人,中国近代哲学家、思想家和政治家。谭嗣同不仅是为“百日维新”流血牺牲的“戊戌六君子”之一,而且与康有为、严复和梁启超一起组成了戊戌启蒙四大家。无论是英勇就义还是思想激进都表明,谭嗣同的思想个性鲜明、卓尔不群,在中国近代哲学史、思想史上留下了不可磨灭的影响。正如梁启超所言:“谭浏阳志节学行思想,为我中国二十世纪开幕第一人。”(《诗话》,《梁启超全集》(第九册)北京出版社1999年版,第5295页。)

与谭嗣同的思想对于戊戌思潮和中国近代哲学研究的不可或缺形成强烈反差的是,由于种种原因,学术界对谭嗣同哲学的研究始终属于薄弱环节。深入解读谭嗣同的哲学思想,无论对于深刻把握谭嗣同本人的哲学思想还是对于探究戊戌启蒙思潮和近代哲学都是必要的,也是必需的。

谭嗣同是戊戌启蒙思想家,并且是思想最为激进的戊戌启蒙思想家;谭嗣同是“戊戌六君子”之一,并且是“戊戌六君子”之中最著名的。如果说中国近代救亡图存和思想启蒙的历史背景、政治斗争、文化语境决定了谭嗣同的言行与那段特殊的历史及国家的前途命运休戚相关的话,那么,他的哲学思想则是中国近代的历史语境与他本人的兴趣爱好、人生经历和学术素质共同作用的结果。有鉴于此,解读、探究谭嗣同的哲学思想,必须先了解、梳理谭嗣同其人其行。

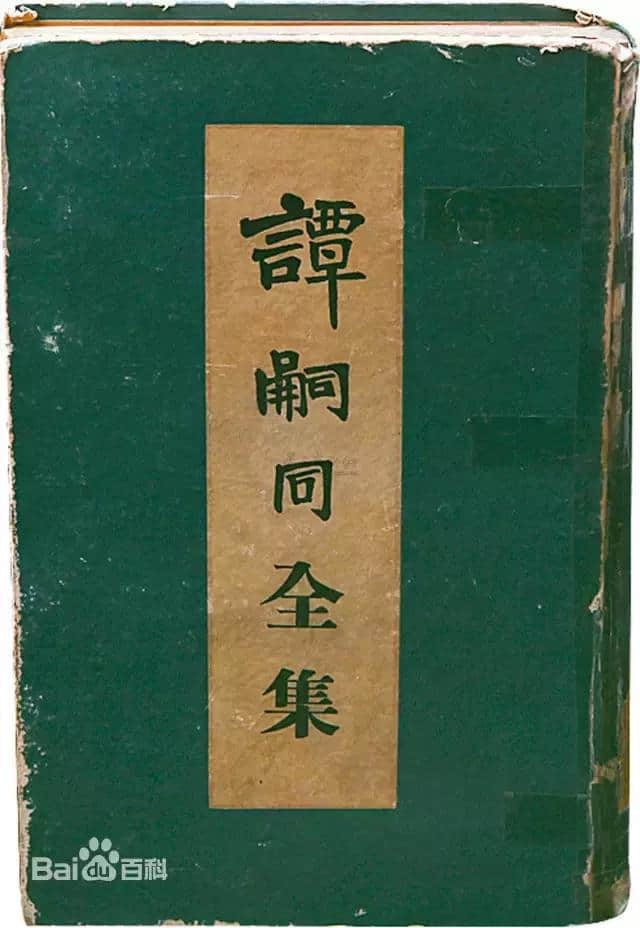

谭嗣同出身官宦世家,父亲谭继洵官至湖北巡抚,殷实的家境使谭嗣同有条件出游,结交有识之士。谭嗣同所在家庭是典型的封建大家庭,加之生母亡故,受继母虐待,使他饱尝人生冷暖,认识到大家庭之害。特殊的成长环境和人生经历既养成了谭嗣同叛逆的性格,又奠定了他对三纲五伦的批判基础。谭嗣同的代表作有《仁学》《石菊影庐笔识》《壮飞楼治事》《寥天一阁文》《莽苍苍斋诗》《远遗堂集外文》等。这些论作被后人合编为《谭嗣同全集》,《仁学》则有多种版本流传于世。

1875年,10岁的谭嗣同拜欧阳中鹄为师。欧阳中鹄是湖南著名学者,培养了谭嗣同和唐才常等维新人士。欧阳中鹄对谭嗣同的思想影响巨大,可以说伴随谭嗣同的一生。1877年,谭嗣同又师从涂启先,系统学习中国古代典籍,开始接触算学、格致等自然科学。此后,谭嗣同曾到兰州,在父亲的道署中读书。1884年,谭嗣同离家出走,游历直隶、甘肃、新疆、陕西、河南、湖北、江西、江苏、安徽、浙江、山东和山西等省,观察风土人情,结交硕学名士。游历各地开阔了谭嗣同的视野,使他既增长了阅历和见识,又增加了对民众疾苦的了解。1888年,谭嗣同在著名学者刘人熙的指导下研究王夫之等人的著作,汲取其中的爱国和民主思想,并且对王夫之的元气论和道器观兴趣盎然。与此同时,谭嗣同开始关注西学,广泛搜罗和阅读当时介绍西方天文、地理、历史、政治的报纸、杂志以及各类书籍。

1894年,甲午中日战争爆发,短短10个月的时间,北洋水师全军覆没。中国战败,并于1895年与日本签订《马关条约》。谭嗣同坚决反对中国与日本签订丧权辱国的和约,对清政府“竟忍以四万万七千万人民之身家性命一举而弃之”的妥协行径极为愤慨。甲午海战的失败以及《马关条约》的签订标志着中国在半殖民地的深渊中越陷越深,深重的民族危机使谭嗣同对中国的前途命运忧心忡忡,痛心疾首。由此,他开始反思自己从前的救亡纲领和变法主张,苦苦思索拯救民族危亡的大计。痛定思痛,谭嗣同认识到“大化之所趋,风气之所溺,非守文因旧所能挽回者” (《兴算学议·上欧阳中鹄书》,《谭嗣同全集》中华书局1998年版,第168页。),必须废除君主专制,才能从根本上拯救中国。基于这一认识,1896年,为了寻找救亡真理,他开始“北游访学”。在“北游访学”的过程中,谭嗣同途经上海、苏州、南京、北京和天津等文化、政治中心,拜访、结交了以傅兰雅为首的西方传教士,以杨文会、吴雁舟为代表的佛教大德,以及以康有为、梁启超为首的维新派人士,思想为之大变。对此,谭嗣同自己的概括是“前后判若两人”:“三十以前旧学凡六种……三十以后,新学洒然一变,前后判若两人。三十之年,适在甲午,地球全势忽变,嗣同学术更大变,境能生心,心实造境。天谋鬼谋,偶而不奇。故旧学之刻,亦三界中一大收束也。”(《与唐绂丞书》,《谭嗣同全集》中华书局1998年版,第259页。)与此同时,“北游访学”所到之处,哀鸿遍野,生灵涂炭,他的救亡图存之心越来越迫切。加之基督教(谭嗣同称之为耶教)、佛教和在理教等各色宗教的影响,谭嗣同发愿“以心度一切苦恼众生”。伴随着对心的顶礼膜拜,谭嗣同在哲学上从原来的气学转向了心学,皈依“以心挽劫”的仁学。在1897年夏秋之间,谭嗣同写成《仁学》一书,集中阐释了“以心挽劫”的仁学,是谭嗣同平生最重要的著作,也被誉为维新派的第一部哲学著作。

1897年2月,谭嗣同回到湖南,在湖南巡抚陈宝箴、按察使黄遵宪和学政江标的支持下,与唐才常等人主办《湘报》,创办时务学堂、南学会、延年会、群萌学会等新式学堂和学会。1898年初,谭嗣同接受了倾向维新的湖南巡抚陈宝箴的邀请,协助举办新政。在湖南新政期间,谭嗣同先是加强了时务学堂中维新派的力量,使时务学堂成为培养维新志士的机构。谭嗣同本人担任分教习,接着又安排唐才常任中文教习,聘请梁启超协助任中文总教习。据梁启超披露,谭嗣同、梁启超等人在时务学堂的教学中大力宣传变法维新思想,“所言皆当时一派之民权论,又多言清代故实,胪举失败”(《清代学术概论》,《梁启超全集》(第五册)北京出版社1999年版,第3100页。)。经过课堂讲授和宣传,孔子改制、平等和民权等学说走进学生的心中,并随着他们带到各自的家乡而远播四方。谭嗣同还刊刻《明夷待访录》《扬州十日记》等含有民族主义意识的书籍发给学生,向他们灌输民主、民权思想。此外,谭嗣同倡导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。在谭嗣同的宣传、鼓动下,湖南风气大开,成为全国最富朝气的一省,走在了变法维新的前列。

“百日维新”期间,光绪帝颁布《定国是诏》后不久,康有为在代徐致靖作的奏折中向光绪帝推荐谭嗣同。奏折曰:“江苏候补知府谭嗣同,天才卓荦,学识绝伦。忠于爱国,勇于任事,不避艰险,不畏谤疑。内可以为论思之官,外可以备折冲之选。……其黄遵宪、谭嗣同二员,可否特谕该省督抚送部引见,听候简任之处,出自圣裁,非臣所敢擅请。”(

《国是既定用人宜先谨保维新救时之才请特旨破格委任折》,《康有为全集》(第四集)中国人民大学出版社2007年版,第76页。)光绪帝审阅奏折后同意召见谭嗣同,谭嗣同随即抵达北京。光绪帝下诏授谭嗣同和林旭、刘光第、杨锐四品卿衔,参与新政。次日,光绪帝又召见谭嗣同,表示自己愿意变法,只是迫于慈禧和守旧大臣阻挠而无可奈何。接着,光绪帝又对谭嗣同说:“汝等所欲变者,俱可随意奏来,我必依从。即我有过失,汝等当面责我,我必速改。”光绪帝变法的决心和对维新派的信赖使谭嗣同在深受感动之余,也备受鼓舞,觉得实现自己抱负的机会已经到来。他在写给妻子李闰的信中说:“朝廷毅然变法,国事大有可为。我因此益加奋勉,不欲自暇自逸。”(致李闰三》,《谭嗣同全集》中华书局1998年版,第531页。)

光绪帝支持变法维新的行为引起了慈禧的不满和朝中守旧大臣的恐慌,慈禧等人早有密谋,镇压变法力量。9月18日,谭嗣同密会袁世凯,请求袁世凯带兵入京,除掉顽固派。袁世凯表面上假惺惺地表示先回天津除掉荣禄,然后率兵入京,暗地里却于20日晚赶回天津,向荣禄告密。荣禄将这一情况密报给了慈禧。1898年9月21日,慈禧发动政变,废黜光绪帝,并且连发谕旨,捉拿维新派人士。戊戌变法彻底失败,史称“百日维新”。

谭嗣同听到政变消息后,置个人安危于不顾,多方活动,筹谋营救光绪帝。在所有计划均告失败的情况下,他决心以死来殉变法,酬圣上。事实上,谭嗣同有机会像康有为、梁启超那样选择逃亡海外,因为在戊戌变法失败后,日本使馆曾经派人与谭嗣同联系,表示可以为他提供“保护”。与谭嗣同一同领导戊戌变法的梁启超就是在日本人的营救下逃往日本,最终躲过一劫的。谭嗣同面对日本人的“保护”毅然回绝,并对来人说:“各国变法,无不从流血而成。今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始!”(《谭嗣同传》,《梁启超全集》(第一册)北京出版社1999年版,第233页。)抱定赴死决心的谭嗣同把自己的书信、文稿交给梁启超,劝梁启超东渡日本避难,并慷慨激昂地说:“不有行者,无以图将来;不有死者,无以酬圣主。今南海之生死未可卜,程婴、杵臼,月照、西乡,吾与足下分任之。”(《谭嗣同传》,《梁启超全集》(第一册)北京出版社1999年版,第233页。)9月24日,谭嗣同在北京的浏阳会馆被捕。在狱中,他从容自若,写下了“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”(《狱中题壁》,《谭嗣同全集》中华书局1998年版,第287页。)的豪迈诗句。1898年9月28日,谭嗣同与林旭、杨深秀、刘光第、杨锐和康广仁六人在北京宣武门外的菜市口刑场英勇就义,史称“戊戌六君子”。当“戊戌六君子”被行刑时,刑场上观看者上万人。谭嗣同神色不变,临终时大声高呼:“有心杀贼,无力回天。死得其所,快哉快哉!”(《临终语》,《谭嗣同全集》中华书局1998年版,第287页。)谭嗣同的言行充分表现了舍身报国的英雄气概,鼓舞了无数仁人志士投身到救亡图存的运动之中。

谭嗣同的相貌有一个显著特点——通眉,所谓“通眉”,也就是左右两条眉毛长在一起,据说这种相貌的人命硬,能够成就一番事业。他本人提到了这一点,并且以此自我磨砺。例如,在写给自己的一生挚友——唐才常的信中,谭嗣同如是说:

嗣同不慧,蚤为旧学所溺,或饾丁襞积,役于音训;或华藻宫商,辱为雕虫。握椠则为之腕脱,雒诵则为之气尽,夫亦可谓笃于文矣。往年罗穆倩谓嗣同:“子通眉,必多幽挚之思。”饶仙槎则亦谓:“惨淡精锐,吾惟见子。”故偶然造述,时复黝然深窅,而精光激射,亦颇不乏苍郁之概,峭蒨之致。其于哀乐,煎情锻思,昼夜十反。一丝潜引,无首无尾,溶裔长怀,若弥万仞而莫之竟。顾纡徐愈婉,斯激出弥劲,忽便任之,遽有慓疾廉悍恣睢不可控制之观,孰使令之欤?由其性情与所遭遇在焉。过此以往,方当金篦刮目,慧剑刳胸,上九天而下九地,魄万生而魂万灭,长与旧学辞矣,又放笔为直干者乎?所谓心计转粗,不能复从容唱《渭城》矣。(《与唐绂丞书》,《谭嗣同全集》中华书局1998年版,第259~260页。)

事实证明,谭嗣同确实特立独行,拥有常人无法企及的胆识和气概。

无论“通眉”的传言是否灵验,有一点是可以肯定的,那就是:1899年,谭嗣同的遗骸被运回原籍,葬在湖南浏阳城外石山下。烈士的墓前立有华表,华表上的挽联写道:“亘古不磨,片石苍茫立天地;一峦挺秀,群山奔赴若波涛。”谭嗣同无论是言行还是哲学都在中国历史上留下了永不磨灭的光辉一页。

(文 | 魏义霞)