文/陈仕彬

人生中的有些事,可能是源于并非刻意为之的偶然。在我艺术创作与求索的这个阶段,本没有想过要将自己的花鸟作品结集成册。苏东坡说:“无意于佳乃佳。”这本花鸟作品集,可谓是无意于编而得之。“佳不佳”另作别论,但对我之前花鸟画的探索倒是一个很好的梳理。

今年五月,应邀为《美术中国》主编吴光辉先生策划的“中国书画名家走进黄河口”题写展签。同时,吴主编亦邀请我创作几幅山水画作品参展并将为每位参展者出一本画册。然杂事缠身,直到离画册要出版还剩不到两周,山水画创作却只完成了两幅。其间又去内蒙古和太原出差几日,清华大学又邀请我去做《书画鉴赏与人文素质提高》的主题演讲,准备讲稿和讲座又耗去几日。

就这样,要在短短的一个星期内再创作几幅像样的山水画,显然已不可能。然而之前既已允诺,便只能给自己加压。情急之下,倒是生出了一个“两全之法”:既然“山水画”已经不可能,何不着力于“逸笔草草”、“写胸中逸气”的花鸟画?于是,闭门谢客,焚香沐心,夏日中静坐大道堂,以“花鸟”来写胸中清气,反而不急不躁,乐在其中了。数日下来,得近十幅花鸟画,虽不尽如意,倒也较为惬意,毕竟已很少碰花鸟画。

但花鸟画于我其实并不陌生,早在学画之初,便多有涉及,之后也偶有朋友索求,并且也创作来在自己画展中充当配角。只是自己更着迷于山水画的雄浑之境,花鸟画便改为偶尔为之了。然而随着山水画创作的深入,自觉对中国花鸟画的理解也更深了一层。宋代黄居寀有言:“画花竹翎毛,默契天真,冥周物理,得其天性野逸之姿。”其所善者虽为工笔,但“默契天真、天性野逸”八个字可谓道出了花鸟画创作的精髓。中国的文人和画家道法自然,对大自然的一草一木,一花一鸟都充满感情,并且可以与之交流对话。而且,他们笔下的花鸟不仅凝聚着对自然的感悟,更已经成为其内在精神世界的映射与抒发。于是,便有了徐渭、八大山人、齐白石、吴昌硕在花鸟世界里大写意的“心象”传达。

我的花鸟画创作,没有刻意追求什么风格和路子,只是率性而为,努力想把书法的“写”意带进去,这与我在山水画上的追求是一致的。所画题材也较为多样,梅、兰、竹、菊、荷花等皆有涉猎,不敢说自成面目,但却也在即兴挥洒中得不可言尽的乐趣。佛经言:一花一世界,一叶一如来。诚哉斯言。

这本画册中选的作品,时间跨度很大,有我在十九岁时办个展的花鸟画《紫藤》,该幅作品一直是我的钟爱,26年了,一直在我身边;还有我28岁时创作的《春光图》,展示了我在花鸟“特技”及书法方面的早熟。其余作品则各个年龄阶段均有,当然有的只有照片了。比如二十多年前冰心老人收藏的作品《白梅图》,是后来中国文联的一位领导在《中国现代文学馆藏珍品大系(书画卷)》里发现了“陈仕彬”的名字,因其余入编者全是齐白石、黄宾虹、傅抱石、关山月等大家,他不相信我的作品会与他们的作品一起入编,致电询问方知此“陈仕彬”即彼“陈仕彬”。当然,这只是一个小插曲。一路整理下来,加上新赶制的“急就章”,竟然也有了三十多件。感慨之余索性不分好坏,按时间顺序编排成册,便于以后捧读回味。

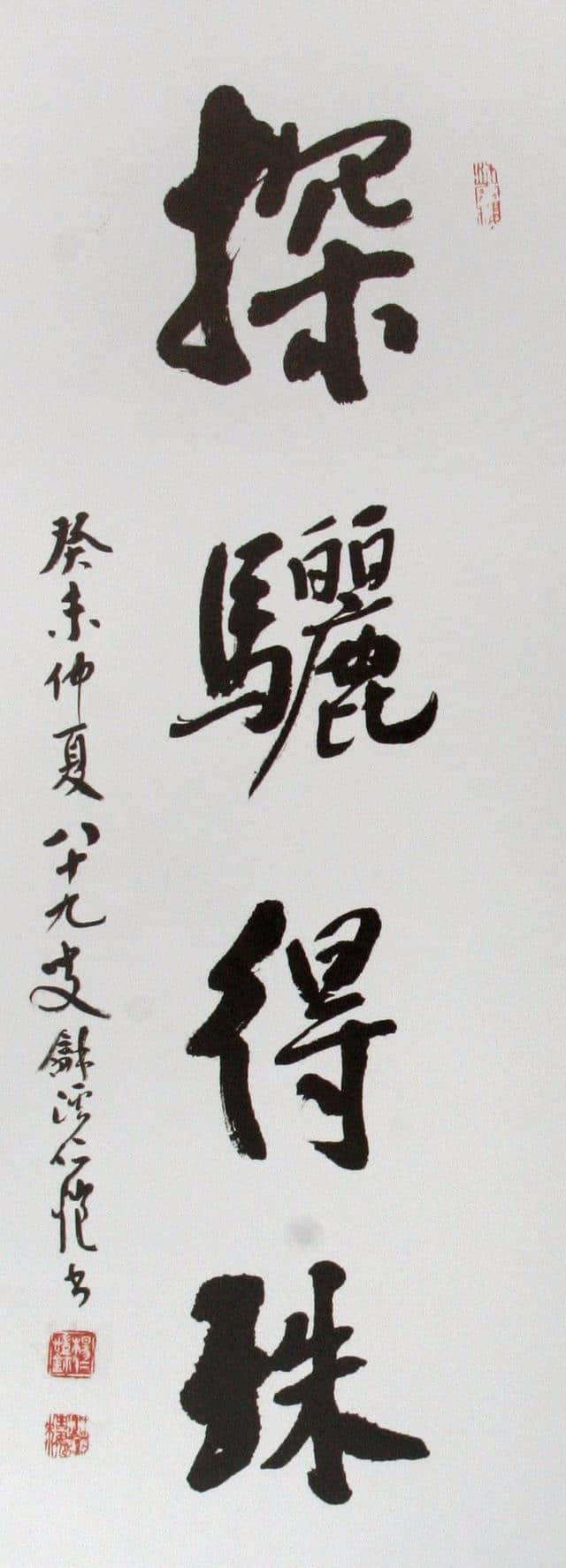

也是在整理作品时,偶然发现了杨仁恺先生当年赠我的书法,先生所书“探骊得珠”四字沉雄清丽,耐人寻味,于我是莫大的激励。作为国宝鉴定大家、著名书画家和美术史论家,杨仁恺先生与谢稚柳、启功、刘九庵、徐邦达等大师齐名。先生一生“沐雨栉风数十年鉴宝护宝奉祖国,焚膏继晷千万字著书立言遗人民”(冯其庸联),在这个真正的文化老人越来越少的时代里,我们更需要潜心静修,传承先生真意。“探骊得珠”四字与这本画册的诞生似有冥冥之合,正好将其置于作品之前,以作纪念。斯人已逝,其作不朽。

是为序。