【民国往事系列21】

1908至1910年间同盟会内部发生的一系列风潮,宋教仁参与不深。

然而,冷眼旁观,看到小弟们尚且干劲十足,身为同盟会大佬之一的宋教仁,此时还年未而立,难免有好胜之心,自然也就不甘后人。

经过了两年的养精蓄锐,到1910年的时候,无论从政治的任何一方面而言,宋教仁都已经成长为当时第一流的人物。

此时,他的性格更为沉稳,意志更为坚韧,考虑问题也更为周全了。

然而,即使这样,1910年初的时候,宋教仁还是一度产生了消极的思想,“拟避人避世,遁迹烟霞”。

原因则是数次风潮之后,同盟会组织形同涣散,1910年初的一系列革命运动,又屡受挫折。如2月,黄兴在广州运动新军失败,消息传回东京,使得党人们一片悲观,同盟会事务几乎无人参与,实际负责东京本部事务的宋教仁,不免深受刺激。

4月,汪精卫在京城刺杀摄政王未遂而被捕下狱,消息传来,也令人沮丧。

就在宋教仁再度趋于消沉之际,参与广州新军起义的谭人凤,于此役失败后返回东京,与宋教仁进行了几次推心置腹的长谈。

受到年届半百的老革命党谭人凤的感染和劝勉,宋教仁很快摆脱了有些颓丧的心态,决心振作起来,重整党务。

同年6月,孙文一度秘密返回日本,与黄兴、赵声等密商后续起义事宜。

乘此机会,宋教仁主动拜晤孙文,商量改组党务事宜。

然而,此时孙文还记恨着不久前陶、章等人对他的“攻击”,因此拒绝道:“同盟会已取消矣,有力者尽可独树一帜!”(潜台词:你们想干嘛就干嘛,别扯上我!我不和你们玩了!)

这对宋教仁无异于是冷水泼头。

不过,此时的宋教仁已经不是三年前的那位有些冲动的宋教仁,因此,他按捺住不快,平静地向孙文询问原因。

孙文愤愤地回答:“党员攻击总理,无总理安有同盟会?经费由我筹集,党员无过问之权,何得执以抨击?”(潜台词:要和我一起玩,就得听我的!)

听了孙文的一席话,宋教仁十分失望:孙总理的心胸,还是如此狭隘啊!

不过,宋教仁明白,自己与孙文的私交不深,无论如何劝说,对方都不会接受的,甚至很有可能还会起到相反的效果。

既然话不投机半句多,宋教仁也就没有再说什么,告辞离去。

出来之后,他折返到谭人凤寓所,把情况转告给他。

谭人凤听后的反应,用他自己的话说:“余颇愤。”(也就是“我很生气!”)

谭人凤可不同于宋教仁,心中不愉快还只能压抑在心里,他可是有资格当面批评孙文的人物。果然,第二天,他就拉着宋教仁,到孙文寓所去“兴师问罪”了。

叙述到这里,你也许要问,谭人凤是何许人物,竟有如此能耐?

那么,请先看看下面有关谭人凤的简单介绍。

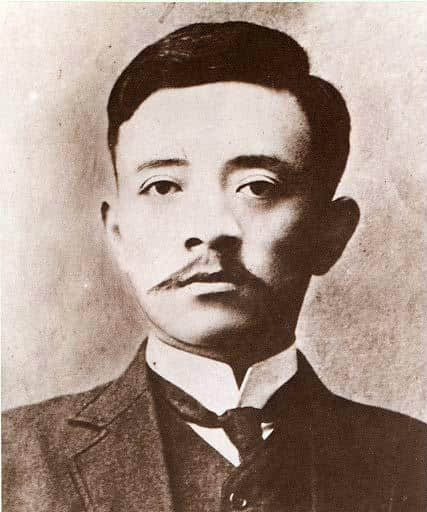

谭人凤,字石屏,湖南新化县人,1860年出生,因留有一口长髯,习称谭胡子。

他16岁中秀才,之后屡试不中,遂在村内义学任塾师,同时与地方会党有联系,威信渐著。庚子拳变之后,开始参与反清活动。

1904年,他加入黄兴等人组织的华兴会,并参与策划长沙起义。事败,为避免官府追捕,不得已于1906年冬流亡日本,旋即经黄兴介绍加入同盟会。

在日本期间,以年近半百之年,仍设法进入法政学校,努力学习新知识。同时,他还积极参与、策划同盟会发动的历次起义,是一位十分活跃的人物。

介绍完毕。

假如只看上面的介绍,你也许仍然会一头雾水,在同盟会内部并未担任特别重要职务的谭人凤,何德何能,竟敢当面指责孙总理,后者还只能“颔首受教”?

关键其实隐含在了上面的介绍里。

无它,谭人凤年长而已。

虽然,1910年时,谭人凤也才50岁,这个年纪放在今日,要是搞学问的还会厚颜自称“青年学者”,但在当时的革命党人中,这个年纪的谭人凤可是名副其实的“老爷子”。

不妨再看看其他革命党重要成员在这一年的年纪(以下按周岁算,括号内为出生年份)。

孙文,44岁(1866);章太炎,41岁(1869);黄兴,36岁(1874);宋教仁,28岁(1882);赵声,29岁(1881);陶成章,32岁(1878);李燮和,37岁(1873);胡汉民,31岁(1879);汪精卫,27岁(1883);焦达峰,24岁(1886)……

所以,有这样一个“形象”的说法(其实不太准确),辛亥革命就是一个60后的卢瑟(即loser,指孙文),忽悠了一位70后的带头大哥(黄兴),领着一帮80后、90后的小弟,东一榔头,西一榔头,突然之间就搞成功了。

凡此都说明了年长的谭人凤,在当时活跃的革命党人中,确确实实是一位“稀罕人物”。

也正因此,谭人凤在当时的革命党内特别受尊敬(与中国敬老的传统也有关),即使孙文、黄兴,对他也不称名字,而敬称他为“老先生”。

于是,就在孙文对宋教仁宣布“同盟会已取消矣”的第二天,谭“老先生”带着宋教仁,再次找上门来了。

一开始,孙文余怒未息,还是坚持前一天的说法。

谭“老先生”原本还想“有话好好说”,但孙文如此固执,他不禁也十分光火,很不客气地驳斥孙文道:“同盟会由全国志士结合组织,何得一人言取消?总理无处罚党员之规条;陶成章所持理由,东京亦无人附和,何得怪党人?款项系直接运动,然用公家名义筹来,有所开销,应使全体与知,何云不得过问?”

孙文无言以对,只好答应说:“容日约各分会长再议。”

至于孙文这一说法到底是缓兵之计呢,还是确实接受了谭、宋两人改组党务的建议,由于不久之后,他就因日本当局的压力而仓促离境,所以我们已不得而知。

但是,谭人凤却因此对孙文再无好感,他说孙文是“暗地而来者,又暗地而去”,讥讽之意,露于言表。他并不知道孙文离境其实是另有隐情。

后来,在各省代表(17人)选举中华民国临时大总统的时候,孙文只得了16票,时任湖南代表的谭人凤,就没有选他,而写上了黄兴的名字。

言归正传。

孙文离去之后,谭、宋两人并未气馁,在他们看来,虽然孙文放弃了总理的责任,但革命运动,并非离了谁就真的不行。

此后,他们积极联络各省同盟会分会长,于1910年10月,在宋教仁寓所寒香园,正式召开会议。

在这次会议上,宋教仁提出了著名的“革命三策”,事实上基本改变了今后同盟会的战略方向。(按:孙文本人则并未放弃原先的方针,黄花岗之役是黄兴遵循孙文革命方略的最后一搏。)

在此之前,孙文只注重南部一隅的战略方针,屡遭失败,各省同志越来越有怨言,因而都急于求变。

宋教仁于是提出三个方案让大家讨论:

上策是中央革命,联络北方军队,以东北为后援,一举攻占北京,号令全国;(事实上,“士官三杰”吴禄贞等人即持此主张,详后。)

中策是在长江流域各省同时起义,首义地点以湖北武汉最佳,先成立政府,然后北伐;

下策是边地革命,在云南、两广或东北等边远省份起事,占据一隅后,再向内地徐图进取。

上述三个方案,宋教仁本人自然属意“中策”。

此外,宋教仁还提出了“革命三原则”:革命地点宜居中,不宜偏僻(避免列强趁火打劫);革命时期应缩短,不可延长;战争地域应狭小,不可扩大(减少破坏)。

大家讨论后,认为:“上策运动稍难,下策已行之而败,且足引起干涉酿分裂之祸,故决采用中策。”

方案有了,也就给今后的同盟会指明了战略方向。

但是,如今同盟会的组织涣散,并不足以承担执行这一方案的重任。

于是,宋教仁力主成立一个专门负责长江流域的革命机关——中部同盟会。

宋教仁的这项提议事先已得到谭人凤等一些人的赞同,会上更是受到绝大多数与会者的支持。

就是黄兴也表示没有意见,只要有经费即可。

只有孙文的亲信胡汉民(时任同盟会南洋支部长),不以为然,并且出语嘲笑。

胡汉民此举,使得谭人凤“老先生”旧恨未去,新恨又生。

他立即站起来大声批评孙总理行踪不定,从不过问同盟会总部的事,是“总于何有?理于何有?”

他又当面斥责胡汉民:“汝等以同盟会名义,掣骗华侨巨款,设一事务所,住几个闲散人,办一机关办,吹几句牛皮,遂算本事冲天而敢藐视一切耶!”

发生了这一插曲后,宋教仁的建议再无人阻挠。

决议已定,此后的事情,就是设法筹集活动经费了。

但由于经费问题,一时无法解决,中部同盟会的组织计划,也只得暂时搁浅。