《汲古阁珍藏秘本书目》反映了毛氏父子存藏善本的初步面貌,是中国第一部传世的鬻书目录,对其后鬻书目录的发展产生了影响,甚而对当代鬻书目录的编纂出版亦不无启迪;同时,也为了解清初书价乃至文化经济市场的流通情况提供了重要史料;此外它还是一部产生年代较早的著录体例完整的善本书目;它以强调版本特征为其编目特点,为之后版本目录的发展完善和近代善本观的形成等奠定了基础。

毛氏汲古阁以收藏精善宏富而闻名于世。其藏书数量达到高峰时,是在毛晋时代。据荥阳悔道人(郑德懋)《汲古阁主人小传》称,毛晋藏书有84000册。但遗憾的是,毛晋并未留下收藏目录。毛晋卒后,幼子毛扆(1640—1713)善承父志,编撰了《汲古阁珍藏秘本书目》(以下省称为《书目》),共著录毛扆晚年鬻贩善本500余种。但长期以来,这部在中国目录学史上有着重要意义的流行甚广的鬻书善本书目并未受到应有的重视。在几部影响较大的文献目录学著作中,如《校雠广义·目录编》(程千帆、徐有富著)、《中国目录学史》(姚明达著)、《文献学概要》(杜泽逊著)等附录鬻贩书目或特种目录部分中,均未提到该目。只在提要目录如《近三百年古籍目录举要》(严佐之著)、《中国版本目录学书籍解题》(日本长泽规矩也著)、《明清书目研究·述要篇》(孙永如著)中收录,然概述并不全面,且有讹误。故而这部善本书目的概貌、著录情况以及意义价值等等究竟怎样,世人并不太清楚。为此笔者进行了考梳探讨,以揭示这部鬻贩善本书目的本来面目。

一、缘起与概貌

毛扆为何要编辑这部善本《书目》?毛琛于卷末题曰:“此卷,琛从曾叔祖手写与潘稼堂先生底本。”毛扆于卷末《跋》云:本欲将著录之书悉数刊行,然未能实现,此愿只能“托之太史(指翰林编修潘耒)矣”。可见,《书目》是毛扆最初准备出售给藏书家潘耒(1646—1708,号稼堂)的书单。但毛扆最终并未将《书目》著录之书售于潘耒,而是陆续散入各家。[1]302关于毛扆撰写《书目》的时间,潘天桢曾做过考证[1]207,其时间应在康熙三十八年(1699年)九月至康熙四十七年(1708年)之间。毛扆卒于康熙五十二年(1713年),终年七十三岁,此目即作于毛扆五十九岁至六十八岁之间,可谓晚年了。大概毛扆晚年有整体鬻书之意,故而才编写是目。又严佐之谓:“据毛扆书目附言所识日期,《汲古阁珍藏秘本书目》成于康熙四十四年。”[2]37此言有两误:一是《书目》附言并非毛扆,而是毛琛;二是毛琛附识日期为“时乙酉花朝”,根据毛琛辈分及生年,当在乾隆三十年(1765年),谓“康熙四十四年”整整提前了60年,显然误题。严氏还以时间为据,将其与钱曾《读书敏求记》进行比较,认为“尽管后者的学术价值另有一功,非前者相比,但毕竟前者成书早于后者,其意义也能不言而喻”。[2]40而《读书敏求记》初稿完成于康熙二十年(1681年),显然在《书目》成书之前。然在此之前,叶德辉《书林清话·古今藏书家纪板本》、孙永如《明清书目研究·述要篇》等都将其置于《读书敏求记》之前,这实在有误后学。

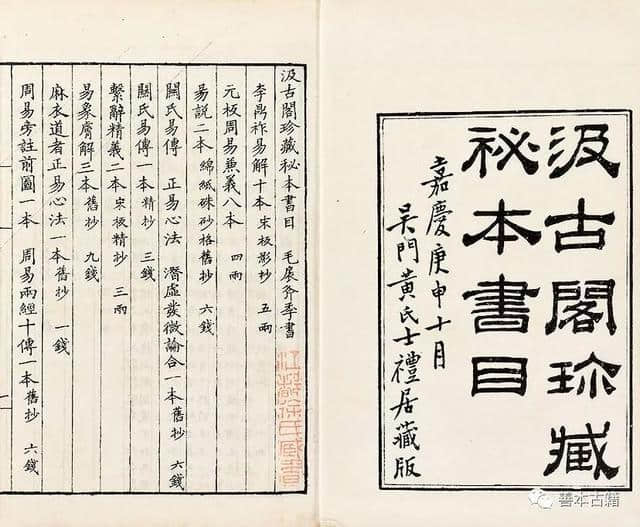

《书目》撰成后,并未印行,而是以抄本广泛流行。现存最早的抄本为嘉庆三年(1798年)吴德庆抄本,又有清同治八年(1869年)刘履芬抄本,清光绪郑文焯抄本等等。在传抄近百年后,其抄本为黄丕烈所得,并刊于嘉庆五年(1800年),收录在《士礼居丛书》中。之后,又有光绪十年(1884年)朱记荣槐庐家塾刻本;民国初商务印书馆据《士礼居丛书》本排印收入《丛书集成初编》中;《续修四库全书》据《士礼居丛书》本影印。通行本为《士礼居丛书》本。《书目》共著录善本505种,每种注明册数者,有496种1887册,另有9种未标册数,总册数应当在1900册左右。

需要指出的是,《书目》著录的只是毛扆藏书的一部分。考毛晋藏书,如荥阳悔道人所言有8万余册,再按上述每种4册来算,当有2万余种。汲古阁藏书,在清顺治十六年(1659年)毛晋卒前已分授其子毛褒、毛表、毛扆,如按平均数来分,毛扆也至少可以分得6000余种。毛晋藏书虽有散出,但不是很多,况且毛扆自己尚有所收购。显然,《书目》著录的500余种善本不可能是毛扆藏书的全部,而只是拟售部分。故叶德辉云:“明毛扆《汲古阁珍藏秘本书目》,注有宋本、元本、旧抄、影抄、校宋本等字,此乃售于潘稼堂耒,不得不详为记载,以备受书者之取证,非其藏书全目也。”[3]13如旧抄本《种太尉传》一卷,卷首钤有“毛子晋”“毛斧季”藏书印,该书载《爱日精庐藏书志》卷十三。旧抄本《六朝事迹类编》二卷,卷首亦有毛氏父子印,载《爱日精庐藏书志》卷十七,等等。这些属于毛扆的藏书均不载于《书目》。但是,尽管《书目》所录不是毛扆藏书的全部,然从所列版本之精善可知,它所著录的是毛扆藏书的精华部分则无疑问。毛晋藏书,因未留书目,后人遂无法览悉其全貌,而《书目》著录的毛扆藏书大都是毛晋遗下的,因而通过此目,仍然可以目睹毛氏父子所藏善本的初步面貌。

二、著录体例

《书目》著录各书时,整体上是按照经史子集四部序次排列的。各书著录体例依次是版本、书名、卷数、册数、作者、抄本品类及售价,部分书目有题识,对其珍善程度作简要评价。作为一部鬻书目录,为突出其经济价值,毛扆在著录各书时,对版本的各个著录项目尤其详细。其特点有:

(1)标注版本。凡宋元版均冠于书名之前,如“宋板《芥隐录笔记》一本”“元板《巢氏源候总论》八本”等;宋版中又以北宋版更为珍贵,所以对北宋版本又加以特注,如“北宋板《博物志》一本”、“北宋板《孔氏家语》五本”等;刻字之大小是区别版本的一个重要标志,有的版本亦予以说明,如“大字宋板《韦苏州集》五本”“小字元板《太平乐府》四本”等:对宋蜀本加以特注,如“蜀本大字《史记》”等。书名之后,依次为卷数、册数、作者、抄本,但除各本均著录册数外,有的卷数和作者则未予著录。凡抄本均加以标注。凡不作标注的当为明本,严佐之谓:“明版皆注明朝代。这是前所未有的。”“明刊明抄本三百六十九种。明本中,洪武本四十六种、永乐本四十种、洪熙本八种、宣德本三十种、景德本九十二种、成化本三十四种、弘治本三十一种、正德本四十种、嘉靖本三十八种。明初本多,嘉靖本少,万历本不入,反映了当时书林对明版的认识观念。”[4]然细查《书目》,则根本未作注明,抑或严氏目睹的是后人标注本?未从知道。明清藏书家对国朝版本多不以为然,毛扆自不应例外,故撰于清初的《书目》所收的这些不加注明的版本,当多为明本无疑。

《书目》尤其注重抄本的著录。在总共500余种中,抄本有380多种,足见抄本在这部《书目》中所占的分量。首先,《书目》将抄本分为旧抄和毛抄。如是前人所抄,则注明“旧抄”,因是目撰于清初,故“旧抄”者当多为明抄本,如旧抄《草莽私乘》,之后为黄丕烈所得,黄氏题“明抄本”,诸如此类不一而足。属于汲古阁毛抄者则以“精抄”相称,毛抄共110种。其次,区别抄本的精善程度。最为珍贵者为影宋抄本,如《战国策》“从绛云楼北宋本影写”。其他依次为影元抄本、元人抄本、从宋本抄出者、从元本抄出者、精抄、旧抄(见下附表)。再次,强调名家抄本。名家抄本均予注明,如《裔夷谋夏录》为“丛书堂抄本”。“丛书堂”为明文学家、藏书家、书法家吴宽(1435—1504,号匏庵)藏书室名。吴宽工诗文、善书法,明书鏊在为其所撰《神道碑》中曰:“作书姿润中时出奇倔,虽规模于苏,而多取自得。”[5]吴宽家富藏书,有《丛书堂书目》一卷。藏书以抄本见多,其自抄本用红印格抄写,以私印记之。叶德辉称“吴抄”为“明以来抄本书最为藏书家所秘宝者”之一[4]275。孙从添曰:“吴匏庵抄本用红格,其手书者佳。”[6]100《书目》所收“吴抄”尚有《春明退朝录》《国初事迹》《大唐传载》《续博物志》《霏雪录》《南方草木状》等。其他名家抄本尚有:《书苑菁华》为“李中麓家精抄,笺头系中麓手书”,《道德经》为“秦酉严手抄”,《绛帖平》为“弁阳山房抄本”,等等。最后,对凡非普通用纸者,皆作标注。如《岁时杂咏》为“竹纸旧抄”,《广川书跋》为“绵纸旧抄”,《易说》为“绵纸朱砂格旧抄”,等等。

(2)标明价格。关于这些刻本和抄本如何定价,毛扆在卷末《跋》中制定出了标准:“抄本书,看字之工拙,笔赀之贵贱,本之厚薄,其书之秘否,然后定价。就宋元版而言,亦看版之工拙,纸之精粗,印之前后,书之秘否,不可一例。所以有极贵极贱之不同。至于精妙之书,每本有费四两之外者,今不敢多开,所谓裁衣不值縀子价也。”

抄本定价从字法、抄费、页数、珍秘四个方面,刻本则从刻字、纸张、刻年、珍秘四个方面。综合这八个标准,最主要的是刻抄时代,亦即毛扆所言“印之前后”。时代愈早,售价亦即版本价值愈高。宋本中,北宋本最为珍贵,南宋本次之,作为“下真迹一等”的影抄宋本则位列第三,置于元本之前。可见,宋本系列为诸本第一档次。元本系列为第二档次,其中元刻本居首,诸抄本次之。明抄本及明刻本为第三档次。毛扆对本家所抄是非常自信的,以“精抄”相称,列于首位。但也有“不可一例”者,如果版本价值确非一般,自然要高于以上所列正常价格。凡此,毛扆多作题识予以说明。如宋版《陶渊明集》两册,售价十六两,高出正常售价一倍。关于这部陶集的特别之处,毛扆云:“与世本符夏然不同。如《桃花源记》中‘闻之欣然规往’,今时本误作‘亲’,谬甚。《五柳先生赞》注云:一本有‘之妻’二字。按:《列女传》是‘其妻之言’也。他如此类甚多,不可枚举。即《四八目》注,比时本多八十余字,而通本‘一作’云云,比时本多千余字,真奇书也。笺题系元人笔,不敢易去。”通过校勘,从内容质量上来判其价值高于普通版本。《张小山乐府》两册,为毛氏精抄,售价三两,高于常价,毛扆题云:“李中麓家词山曲海,无所不备,独无小山词。全本曾从总集搜集,其词刻而行世。余细校之,此元版比李刻多一百几十首,真至宝也。”是本后为常熟瞿墉所得,《铁琴铜剑楼藏书目录》卷二十四著录,题云“此汲古阁毛氏从元刻本传录”,共三卷外集一卷。“李刻”二卷即明嘉靖李中麓刻本,毛抄本比李刻本多100余首,其版本价值自然更高。如是名家品牌抄本,则比一般旧抄稍贵,如丛书堂抄本就比一般旧抄贵一到二钱。但如果是名家手抄本则另当别论,如秦酉严手抄本《道德经》和《亢仓子》均为1册,但都为二两,堪与宋版价格相埒。《野记》1册,毛扆题云:“鬻书者谓是枝山亲笔,索价六金,余以半价购之。”此书亦标价二两。又如《增广钟鼎篆韵》7册,“从文渊阁原本抄,抄价大费”;《集篆古文韵海》5册,“世不知有此书”;《新集古文四声韵》5册,“世无其书”;又云“此三书者,皆世间绝无,而仅有者也”。故以上3种17册每册定价均为二两。假如刻抄所用纸张如不是普通纸则稍贵,如宋刻本《骆宾王集》《四灵诗》《岳倦翁宫词》《石屏词》,元刻本《丽则遗音》《阳春白雪》等均为藏经纸面,这种纸张光滑柔韧,纸面清洁,如以此高级佳纸封面,自然能够提升售价。除上述情况外,就整体而言,表中所列大致是符合实情的。

(3)附有解题。但并不是每书都有解题,只有在该书确有增值因素的情况下,才予以题识,共有79则。有云购书典故的,如《朱性甫手书铁纲珊瑚》14册,题云:“当年宋中丞初下车,访其书在常熟,特托陶令物色之。陶令许每本六两购之。余以先君当年得此,曾有咏歌,一时同人酬和,成一大卷,不忍轻弃。李海防每本加二两,余亦不允。后车驾南巡时,高江村托徽州友人戴姓来许十两一本,欲以进上。余亦辞之。去年病中,无资觅参,止当银二十四两,买参四两,得以病愈,今犹未赎也。”如果不是毛扆所题,又哪里知道毛氏两代为此书而生出的悲喜故事呢?有云抄者和笔法的,如元人手抄本《古文苑》2册,题云:“元人手抄二、三两卷。陈在兹补抄。卷末尾张冯定远先生补。”又元人手抄本《两汉策要》14册,题云:“元人手抄二书(另一书指《古文苑》),一笔赵字,或者谓赵文敏者尔?其笔法之妙,不可殚述,一见便知尔!”有言版本之校勘价值的,如绵纸旧抄本《礼记集说》,题云:“世无其书,止有此影抄宋本一部。今昆山所刻借此写样,而新刻后半部为顾伊人紊乱次第。幸存此本为正。公自跋云:‘绍定辛卯,其备员江东漕管,大资政赵公善湘见余《集说》,欣然捐资锓木。次年秋,余秩满而归,迨嘉熙己亥越九年矣。里居,需次搜访新闻遇有可采,随笔添入。视前所刊增十之三。蝎劫来严濑别刊此本。庚子六月跋也。’所以有卷第几之后添入几条者,乃赵公刻后所增也。昆山刻书时,下半部乃伊人校对,竞将后添者移入前去,失之矣。幸赖此本犹存卫公之旧。”有曰版本之别的,如影宋抄本《国语》5册,题云:“从绛云楼北宋版影写,与世本大异,即如首章:‘昔我先王世后稷’,今时本脱‘王’字,盖言先王世为后稷之官也。此与史记合。他如此类甚多,此特其一尔。”有赞版本之古旧精善的,如北宋本《孔子家语》5册,题云:“有东坡居士折角玉印,系蜀本大字。旧为东坡所藏。南宋本作‘良药苦口利于病’,此本作‘药酒苦口利于病’。及读《盐铁论》亦作‘药酒苦口利于病’。方知北宋本之善。意欲每本十两,惟高明酌行之。”有云名家题跋或签字的,如《朱性甫野航杂抄》“系性甫真迹,有王凯度手跋”,等等。有交代来源与归属的,如宋版影抄《石守道徂徕文集》二十卷为周石安收藏,绵纸旧抄本《古器款识》2册,“后有许潮跋,知为沈竹东家藏秘本也”。总之,这些解题虽角度各异,但都着意于版本之精善,最终目的在于强调版本价值。

三、价值

从作者编制目的和著录体例来看,这是一部强调版本特征的鬻书目录。中国目录学的发展源远流长,早在汉代就已产生目录专著(刘向《别录》)。伴随着书籍的增多以及书籍市场流通的需要,依据特定目的或用途而编成的各种特种目录也应运而生,如推荐书目、禁毁目录、引用书目等等。宋元明时期,由于印刷术的产生和发达,官府私家刻书很多,以推销盈利为目的鬻贩书目录亦必相伴而生。惜乎这种特种目录并未流传下来。明嘉靖元年汪凉在其所刻《文选注》的目录后,附录有14种所刊鬻书目录,但这只是单一的附加刻书广告。作为一部四部齐全的独立的完整成册的、且又包含版本和价格的鬻书目录,在毛扆编订是目之前,尚未出现,或至少未能流传下来。毛扆之后,嘉道间藏书大家黄丕烈在苏州玄妙观西开了一家滂喜园书籍铺。为方便顾客,以出版时间为序编制了《士礼居刊行书目》,著录内容有书名、册数、书价、刊年4项,如“《国语》五册,一两二钱,庚申”;“《汲古阁书目》一册,八分,庚申”等等。其体例仿《书目》,这极有可能是受到了《书目》的影响。至晚清民国间,如《书目》一样的鬻书目录逐渐多了起来,如民国间《来青阁书目》《汉口扫叶山房书目》以及《贩书偶记》等等。故此,《书目》作为我国第一部传世的鬻书目录,无疑具有开创意义。它不仅对其后的鬻书目录的发展产生影响,甚而,对现代及未来的鬻书目录的编纂出版亦不无启迪。

与此同时,由于《书目》标注价格,也就为了解清初书价乃至文化经济市场的流通情况提供了重要史料。叶德辉在《抄书工价之廉》中曰:“古人抄书工价不可考,惟乾嘉间略见一斑。黄《记》明抄本《草莽私乘》一卷下云:‘此书载《汲古阁珍藏秘本书目》,估值二钱。是书之值,几六十倍于汲古所估,旁观无不诧余为痴绝者。然余请下一解曰:今抄胥以四五十文论字之百数,每叶有贵至青蚨一二百文者,兹满叶有字四百四十,如抄胥值约略相近矣,贵云乎哉?’因此可见当时佣书之廉,由于食用之俭;今则米珠薪桂,百物艰难。俯仰古今,不免东京梦华之感矣。”[3]13以明抄本《草莽私乘》为例,毛扆于康熙间售价二钱,到道光三年(1823年)黄丕烈购得此书时,已经高于毛扆时的60倍,而到宣统间,叶德辉则只有“东京梦华之感”了。难怪叶德辉慨叹清初抄书工价之廉。清代200余年书价之升涨变化,由此可见一斑。

对于善本的认识,经历了一个历史过程,至近代形成了较为成熟的善本观,如张之洞谓足本、精本、旧本始为善本,丁丙则列举了善本书的四个内容:一曰旧刻;二曰精本;三曰旧抄;四曰旧校。[7]从这些阐述中,可知凡刊刻早、校雠精审、刻印精致、卷帙完整且流传较少的本子,可为善本。其实,这样的善本观早在200多年前,以毛氏为代表的藏书大家们已经身体力行地实践着。毛扆在《书目》中制定的衡量版本价格价值的八个标准,在当时是极为难得的。在此之前,还未有过如此系统的归纳和阐述。关于是否校雠精审和全帙两项,虽未列入八个标准之中,但在题识中多次列举实例,并成为索要高价的重要依据。需要指出的是,毛扆依据以上这些标准所总结制定的判定版本价值高低的差价系统,是客观的,行之有效的,并成为300多年来业界所遵循的“行规”。尽管各种善本定价有所不同,然通过毛扆将其都著录于这部善本《书目》之中,可见这些刻本抄本无疑都是属于善本之列的。故而,毛扆虽然还未能总结出如张氏、丁氏等这样系统的理论,但其编目实际,却为未来善本观念的形成奠定了坚实的基础。

尽管《书目》是一部鬻书目录,但它的目录价值和在目录学史上的意义却远远超过一般鬻书目录。吕绍虞曾说:“将善本集中编成目录的,或以毛扆所撰《汲古阁珍藏秘本书目》为最早。”[8]其实在《书目》之前,已经有如钱曾《述古堂宋本书目》、徐乾学《传是楼宋元本书目》、季振宜《延令宋版书目》。然这些书目专收宋版或宋元版本,在收录善本范围上比较狭窄。而《书目》不仅收录宋元版本,还有影宋、元抄本、旧抄及明本,显然涵盖面更宽。著录体例上,与《述古堂宋本书目》等相比更加全面完善。《读书敏求记》是版本学奠基之作,但并不是每书都著录版本,有相当一部分不注版本,而且其中有不少并不是善本。此外,《书目》还附有70余则题识,不仅从形式上,还从文字内容异同上判定版本珍善与否,这无疑加深了对版本价值的认识。在对版本的时代划分上,《书目》更加细致,刻本除宋本、元本,还有明本。所有这些说明,《书目》作为一部完整意义上的善本书目,更加名符其实。鬻书目录带有强烈的功利性,为了获取高价,它收录的都是珍藏秘本,在著录上突出版本特点和价值,因而鬻书目录实质上是一种版本目录。版本目录成熟于清季中叶,而发轫于清初的《读书敏求记》和《书目》等,作为紧紧围绕着版本特征进行著录的版本目录,无疑为这之后的以突出版本特征为主的善本目录的发展奠定了基础。

明代私家抄书最多者,为毛氏汲古阁。毛抄中最为令人称道的是影宋抄本。毛氏影宋抄本追慕宋刻逼真,使“宋椠之无传者赖以传之不朽”,被孙从添誉为“古今绝作”[3]13。在毛氏影响下,清初钱曾、黄丕烈、徐乾学等纷纷竞相仿效,从而推动了明末清初的抄书业,使许多孤本得以流传下来。这种情况自然也体现在书目著录中。《书目》中著录了50余种毛氏影宋抄本,而毛扆在《书目》中的首次著录,对其后的书目编撰也产生了影响。编于乾嘉间的《天禄琳琅书目》于卷四和《后编》卷八就专设“影宋抄”一目,共录29种,其中毛氏影宋抄本12种。可见,影宋抄本以及毛抄在这部书目中所占的分量。其后,各家书目或通过设专目或于书名下加注等形式,都增加了影宋抄本这一新的品类。从而使其作为非雕印本之抄本品类中最为重要的一种,在书目著录中拥有了一席之地。不仅如此,毛扆将抄本细化分成影宋抄本、影元抄本、旧抄、名家抄本等等,这也直接影响了之后的编目。如孙从添《上善堂宋元版精抄旧抄书目》就分宋版、元版、名人抄本、影宋抄本、旧抄本和校本6类,将抄本分类著录,予以强调。可以说,毛扆将抄本分类并在书名下作标注的编目做法,为之后将抄本种类细化并独立出来著录,起了抛砖引玉的作用。

众所周知,毛氏刻书极多,版刻源流亦难以知晓。而《书目》却为考订毛刻的渊源,提供了可靠的证据。毛刻本之底本有很大一部分是利用了家藏善本的。例如《书目》著录的40种宋本,几乎都是毛刻底本,还有一些影宋抄本及元本亦是如此。宋词100家,毛扆题曰:“未曾装订。已刻者六十家,未刻者四十家,俱系秘本,细目未及写出。容俟续寄。精抄。”这说明汲古阁的一些精抄本也有不少成为毛刻底本。毛扆于《书目》卷末跋云:“余之初心,本欲刊刻行世,与天下后世共之。”毛扆之“初心”虽未完全实现,但据笔者约略统计,在600余种毛刻本中,仍有200余种之底本与《书目》著录本相同(含宋词60家),占《书目》著录书总数的1/3,而他们取自于《书目》也是显而易见的。可见《书目》也是研究毛刻的极为难得的资料。台湾学者周彦文的《毛晋汲古阁刻书考》是研究毛刻的力作,该书虽然提到《书目》,但仅仅是将其当作藏书和鬻书目录看待的,未能发现《书目》在研究毛刻方面的利用价值,这不能不说是一个疏忽和遗憾。

当然,《书目》作为鬻书目录,就目录学意义而言,亦有缺憾。首先是书名后有的不注卷数,作者介绍亦有一些脱漏。其次,在分部中,四部之区分标志不统一。“经部”和“史部”未单行标出,“子部”“集部”又单行标出。四部中除子部分类外,其余均未分类。子部分小说家、明朝人小说、天文、兵家、医家。医家之后,又标出“子部”,但未注是何类别,实际上以道家、杂家为主。各书排序,虽大致按编撰者时间先后,但间有窜乱者。再次,四部所收各书时有混杂,尤以经史两部分为最。最后,各书有题识者只占著录书籍总数的16%,致使很多书的版本价值无从考究。造成以上情况的原因可能是,毛扆在编目时,未及细检,仓促成目。这也是这部善本书目的美中不足之处。

[参考文献]

[1]潘天桢.潘天桢文集[M].上海:上海科学技术文献出版社,2002.

[2]严佐之.近三百年古籍目录举要[M].上海:华东师范大学出版社,1994.

[3](清)叶德辉.书林清话[M].北京:中华书局,1999.

[4]孙永如.明清书目研究[M].合肥:黄山书社,1993:112-113.

[5](明)王鏊.震泽先生集[M].明嘉靖年间刻本.卷22.

[6]孙从添.经籍会通附外四种[M].北京:北京燕山出版社,1999.

[7](清)丁丙.善本书室藏书志[M].清光绪二十七年(1901)钱塘丁氏刻本.卷首.

[8]吕绍虞.中国目录学史稿[M].合肥:安徽教育出版社,1984:133.

原载:《图书馆理论与实践》2009年第(6)期

如需参与古籍相关交流,请回复【善本古籍】公众号消息:群聊

欢迎加入善本古籍学习交流圈

点滴拍卖天天上新、3万多古籍、50万高清图片。