关注卫辉慢生活,美好人生从慢生活开始

■ 读好文 || 交益友 || 品佳日 ■

□王建德

西晋初年,汲郡(今河南卫辉)发生了一件天大的事,那就是汲冢书的出土。随着一座战国时魏王的墓葬被盗,在墓中沉睡了五百多年的一批写在竹简上的古书得以重见天日。它的发现,对我国古代的历史、文学、文字学等方面的研究产生了极其深远的影响。

汲冢遗址位于今卫辉市孙杏村镇娘娘庙村南200米处,自东至西共有七冢,为战国时期魏国墓葬群。《汲冢书》即出自于其中第三号冢的魏襄王墓中。《汲冢书》是指其墓葬里发现的竹简内容的总称,共十六种七十五篇,现存编年体史书十三卷,后人称之为《竹书纪年》。这是我国古代的一批重要文化典籍,也是为数不多的没被秦始皇烧掉的史书,史学界把它与西汉武帝时从孔子旧宅夹壁墙中发现的古文《尚书》、《礼记》、《论语》、《孝经》等,殷墟发现的甲骨文、敦煌发现的藏经洞,同誉为我国文化史上的“四大发现”。

要认识这部古书的价值,我们首先应该对它的出土情况和整理过程有个大致的了解。据《晋书•武帝纪》载:“晋武帝咸宁五年(279)十月,汲郡人不准(人名)盗发魏襄王冢,得竹简小篆古书十余万言,藏于秘府。”《束暂传》则说是:“太康二年(281),汲郡人不准盗发魏襄王墓,得竹书数十车。”两种说法看似矛盾,实则侧重点不同,咸宁五年是该书发现时间,太康二年是派人开始整理的时间。不过,有一点是一致的,那就是盗墓者确系汲郡人不准所为。那么,这个不准又是何许人也?

不准是人的姓名,念作否彪。

据说晋武帝咸宁五年十月初的一天早上,东方刚刚泛出银白色,一些起得早的村民就已经在秋田里开始忙活了。突然,一张姓村民在地头喊了起来:“快来看呐,陵墓被盗了!”众人围上来一看,果见其中第三个墓冢已被挖开。村民们不敢怠慢,立即报告了官府,官府也很快派人来查:墓的石门是被撬开的,里面除了贵重物品被洗劫一空外,还留下了沉重的钟、磬、玉律等古代乐器和一把生锈的青铜剑,大批残断散乱的竹简扔了一地;在幽暗的古墓内,盗墓者为了照明,就将许多竹简用火点燃,地上残留下一堆堆断头。汲郡地方官马上向朝廷报告了有关情况,并把这批竹书和同出的钟、磬、玉律、铜剑等物品一并送往都城洛阳。当时据说光竹简就装了几十车。晋武帝对这一发现颇为重视,命令把墓中出土之物全部“藏于秘府”,并指派都察官荀泽迅速带人对此盗墓案进行调查侦破。

次日,荀泽一行来到娘娘庙村,他们首先察看了作案现场:其墓高八尺,阔数丈,墓顶和周壁全用青石砌成,封闭十分严密。墓的石门洞开着,地上除了枯骨、短发、朽木、灰烬和几个棺材上的铜箍之外别的什么也没有了。只是后来又在墓旁的泥土里捡到了一颗绿色的宝石坠子。村民们反映说,一个月前,这里来了几个艺人,就住在村东头破庙里,听口音像是东乡的,他们白天在街巷要刀弄枪混饭吃,晚上常到地里去转悠。

荀泽根据这些线索,认为那几个卖艺人有重大嫌疑。于是便画了人像,分兵几路,大范围展开排查,并把搜索重点放在郡东一带。然而经过近半年的折腾,却丝毫没有进展。

次年夏,荀泽在一家寄卖店里,无意中发现了一颗绿色宝石耳坠,它和在魏襄王墓旁捡到的一模一样,心中暗喜,就把那寄卖人传来审问。那人看上去有四十多岁,中等个头,长得墩墩实实的,此人正是不准。经过严刑审讯,他对带人盗墓一事供认不讳。原来此人精于风水之术,练有入地看五尺之眼,常以卖艺掩人耳目,实际上是以盗墓为业。在此之前,他多在外地盗墓,从未失过手,故没留下什么案底。一天,他来到凤凰山游逛,仔细一端详这座山便再也走不动了:这真是一块龙脉宝地呀!紫气升腾,姿态万千,似龙走凤,气度非凡。他由此断定,好山下面必有贵冢。他顺着风水气脉来到娘娘庙村,果然找到几座古墓,他虽不知墓葬何人,但依他的经验,死者生前必为权贵,墓中一定会有财宝。于是,他和几个同行就住了下来,决定吃它一回窝边草。白天街巷卖艺,夜晚实地勘探,最后锁定了第三号墓冢,并基本确定了其内在结构,终于在一个风高月黑之夜动手了。

这一整竟整出了天大的动静。不准也一下子成了名人。

要知道,在中国古代,一个朝代灭亡了,另一个朝代更替,通常都会对前朝的陵墓严加保护,民间则更以“开棺见尸”为第一条杀头的罪名。但唯独不准是个例外。本来作为首犯他是该判死罪的,偏赶上那几天晋武帝心情好,刚灭了吴国凯旋而归,听了下面的汇报,半开玩笑说了一句:“我看不准盗墓是有功的,否则,我们能得到这些珍品吗?”就这一句话,不准便被网开一面了。

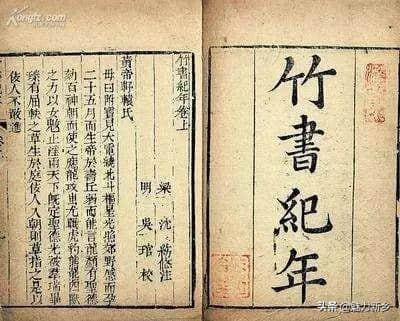

至太康二年(281)春,已完成统一霸业的西晋王朝为了标榜偃武修文,正式命令校读编理这批竹书,并要求把它们由古文写定为当时通行的隶字。先后参加编校写定工作的有荀勖、和峤、挚虞、卫恒、束皙等人。这些人都是当时著名的学者,可以说是极一时之选。那时见到的竹书是个什么样子呢?据有关资料记载,竹简是用素丝编联成册,每简长度约合晋尺二尺,战国古尺二尺四寸,一简四十字,分为两行,每行二十字,用黑漆书写。由于年深月久,编丝难免朽断,而盗墓者在墓穴中不仅打乱了简册的次序,甚至点燃竹简当作火把,结果“多烬简断札,文既残缺,不复诠次”(《晋书•束皙传》。简上的文字是用战国古文(蝌蚪文)书写的,这种文字早已废弃不用,荀勖等虽然有魏“三体石经”(即用古文、小篆、汉隶三种字体刊刻的《尚书》、《春秋》、《左传》等相关资料)可以对照检寻,但也不能全部辩识。晋武帝死后,他的儿子惠帝又接着继续干,前后经过约二十年的努力,才把所见竹书全部整理完毕,共编校写定古书十六种七十五篇,包括《易经》、《穆天子传》、《周书》、《国语》及各种杂书,计十余万字。其中尤为引人注目的是十三篇编年体的史书,这部史书记有夏商周三代之事,周幽王被犬戎所杀,西周灭亡,即接以晋国纪年,至战国三家分晋后,则用魏国纪年记事,至“今王十年”而止。所谓“今王”,据世次推算,应为魏襄王。襄王二十年即公元前299年。据此,说竹书所出之墓很可能就是魏襄王墓是有一定道理的。(也有人说是魏安厘王墓)。显然,这部纪年体史书就是魏国的历史记载,整理者名之为《纪年》,后人称之为《竹书纪年》,由于它出自于汲县的古墓,所以又称《汲冢纪年》。

《竹书纪年》有一个最显著的特点,就是它所记载的史实与其它传统书中记载的不大一样,但与甲骨文、青铜铭文的记载却极为相符,它的发现纠正了许多先秦历史古籍中曾反复出现的谬误和偏差,因而具有较高的学术价值和文献价值。

严格说来,我国的编年体史书其实很早就出现了。司马迁在《史记•三代世表序》中说:“自殷以前,诸侯不可得而谱,周以来乃颇可著,皆有年数。”到了春秋战国,可以说各国都有了自己的编年史,这种编年史通称为“春秋”,但也有别名。秦始皇统一中国后,实行文化专制,“烧天下诗书,诸侯史记尤甚。”至秦灭,先秦的编年史已基本上销毁殆尽。汉初,除鲁之《春秋》外,其他诸侯国的史书差不多更是难得一见了。正因为如此,《竹书纪年》作为战国时期魏国的编年史重现于世,极为珍贵。

这以后的事自然就好办多了。《竹书纪年》整理本问世后不久,学者司马彪即据此驳正了谯周《古史考》中的一百二十二条可疑的记载,使得许多颇为重要的历史真实,“灼然大明于世”。

《竹书纪年》所记史事依时代划分为三大部分,一是夏商周三代之事,二是春秋之事,三是战国之事。战国部分时代最近,所纪最为详切。如《史记•田敬仲完世家》所记,战国田齐自田成子杀简公专国政,至秦兵入临淄齐王建出降国亡,共历十世,但《竹书纪年》则记为十二世。证以《庄子•胠箧》中“田城子,十二世有齐国”的记载,显然《竹书纪年》是正确的。至于魏国列王的世次年数,《竹书纪年》所记更是确凿可信。比如说魏惠王在位三十六年始称王改元,又十六年始卒,这一材料不仅补充了其它史书未及的史实,又可纠正《史记》中把惠王后之记为襄王年数的重大失误。因为当时的司马迁已不可能见到先秦史书了,所以他的《史记•六国年表》里颇多混乱之处,且与各《世家》和其他文献记载矛盾不合。

《竹书纪年》关于夏商周三代史事的记载由于年久世湮,有些只是依据传说,未必尽是史实。但其中也有不少材料是很有价值的。比如《尚书•无逸》中提到的商王“中宗”,《史记•殷本纪》及其它典籍都认为是太戊,而《竹书纪年》却认为是祖乙,“祖乙胜即位,是为中宗”。后来殷墟卜辞出土,人们发现甲骨文上果然有“中宗祖乙”四字连文的称谓,《竹书纪年》所记得到了证实。又如,西周共和以前列王的年数已难确考,而《竹书纪年》中却有这样的记载:“懿王元年,天再旦于郑。”所谓“再旦”,是指日全食过去后的复明。大家知道,在某—特定地区见到日全食是十分难得的,往往上百年甚至更长的时间才能遇到一次,而利用现代天文学的知识完全可以推算出历史上某—地区见到日全食现象的确切年份和月份。当代学者董作宾、陈梦家等就依据“天再旦于郑”这一线索,算出了周懿王元年的绝对年代,在重建西周年历方面前进了一大步。可惜,《竹书纪年》原简早已在漫长的战乱岁月中散失;晋代学者荀勖、束皙等人的古本释文也都随着时光的流逝而逐渐亡佚。今天我们所能看到的,只是后代学者从各种古籍中的点滴辑录而已。

与《竹书纪年》相辉映,《穆天子传》是我国文学史上的一部重要作品,也是我国目前所发现的最早的传奇小说。由于历时太久,它的作者已难以考证了,只知道是荀勖为之作的序,分五篇;东晋郭璞为之作的注,又把《周穆王美人盛姬死事》一篇加入,成六卷,是为古本;今本乃宋人修编,相较古本有所残缺。《隋书•经籍志》将其归入史书类,也有学者因其多虚构与想象,认为是传奇故事。明代胡应麟称之为“小说家言”,《四库全书总目》亦将其归入小说类。从它的内容看,这就是一部描写周穆王西部旅游的神话故事,但它的整体布局,颇具后世章回体小说的雏形。魏晋南北朝时期的小说,比如《汉武帝内传》、《神仙传》等,可以说在很大程度上都受到了它的影响。

《穆天子传》以日月为序,详细记载了周穆王率七萃、驾入骏西巡天下的故事,行程九万里,会见西王母。其周游路线自洛阳渡黄河,逾太行,涉滹沱,出雁门,抵包头,过贺兰山,穿鄂尔图斯沙漠,经凉州至天山东麓的巴里坤湖;又走天山南路,至新疆和田河,叶尔羌河一带;又北行两千余里,至“飞鸟之所解羽”的“西北大旷原”,即中亚地区。回国时走天山北路,沿途与各民族频繁往来赠答,其往返行程长达两年之久(穆五十三年至十四年)。这是我国有文字记载的最早的旅行活动,周穆王可称是我国最早的旅行家。他在异国他乡所见的奇花异草,珍禽怪兽等,在《穆天子传》里皆有所录。

非常有意思的是,《穆天子传》对周穆王到达西王母之邦以后,有一段细致的描写,颇富文学色彩,和其他地方只记行程者显然不同。传中的周穆王,在神仙的环境里再没有一点王气,他与别的神仙都是平等的,与西王母宴会酬答,也极为恭顺谦和,而王母对他也没有小觑之意。《穆天子传》卷三中曾这样写道:“天子觞西王母于瑶池之上,西王母为天子谣曰:‘白云在天,山陵自出,道里悠远,山川间之,将子无死,尚能复来!’天子答之曰:‘予归东土,和治诸夏,万民平均,吾顾见汝,比及三年,将复而野。”’

尽管有三年后再见之约,但西王母对这次的分别仍感到“心中翔翔”,难分难舍。宴会的气氛始终是愉快而热烈的。《穆天子传》中的西王母和《山海经》所写的西王母在形象上也有很大的差异。在《山海经》中,西王母是“豹尾虎齿而善啸,蓬发戴玉一凶神”,《穆天子传》则把她写成了性情和易的女王。由此而引发,后代文人把西王母继续加以美化。陶渊明诗说:“玉台凌霞秀,王母怡妙颜。”李商隐也赋诗道:“瑶池阿母绮窗开,黄行歌声动地哀;八骏日行三万里,穆王何事不重来。”李白的那首《清平调》,则更把西王母描绘成具有“云想衣裳花想容”绝世仙姿的美丽女神。试想,飞天入地,日行万里,见美人,饮琼液,闻仙乐,跟随穆王作天子之巡,可谓尽善尽美矣!

《穆天子传》作为我国古代一部珍贵的历史典籍,其价值是多方面的,其中的记载涉及到文学、美学、社会、历史、文化、民俗等诸多学科。我认为如果把它看成纯粹的“小说”固然不妥,但若把它列为周穆王实际的游历“纪实”似乎也不恰当。西周时期,穆王的车辙马迹能否远涉西域,是很令人怀疑的。但是,我们丝毫不能因此就低估了这部煌煌巨著的文化成就。今天看来,《穆天子传》究竟属于什么性质的体裁已无所谓了,它的深刻和精当之处在于,它在向我们讲述大量神话故事的同时,还翔实地记录了那个时代各族之间的友好交往、经济联系以及文化交流的历史状况,反映了平等互利、团结合作是各族人民的共同心愿,是各族关系的主流,这样就使其具备了题旨显豁、充满思辩张力的品质,从而美丽了我们热望的眼睛。大家知道,中国和西方的交往,是在汉武帝派张骞通西域之后,才形成了举世闻名的丝绸之路。但司马迁把张骞此举称为“史无前例”,认为内地和西域的往来从张骞才开始,这实在是个不小的误会,因为远在张骞通西域之前,中原和中亚间早已有个人或团体的频繁接触,在当时的交往中,中国人已经把纺织品带到西方,《穆天子传》中的文字便是一个有力的证明。

如上所述,《汲冢书》确实是一个非常了不起的发现,有个成语叫“汲冢鲁壁”,足以说明人们早已将它视为瑰宝。特别是其中的《竹书纪年》,在对一些重大历史事件和时限的认定方面,更有着别的文献所难以替代的作用。正是由于它重要的史料价值,国家“九五”科研项目“夏、商、周断代工程”将它作为首要的历史典籍作以辅证。比如,把夏朝的统治时间定位在公元前2070至1600年间,就是依据了《竹书纪年》的记载而确定的。

现存的汲冢在1967年平整土地时已被平掉,曾经的墓冢之上如今已长满一茬又一茬的庄稼。只有一些老村民们对遗址的大致方位似乎还略知一二。至于其余六个墓冢里还有何物,这恐怕只能是个谜了。只是传说着,在很早以前,方圆百里谁家有红白喜事需用宴席瓷器时,只要写张单子在冢前—烧,物品就到齐了,用完送去便完事儿。后来有人贪图小便宜私藏了一些,送去的不够数,从此就再也不灵了。还有人说,夜里在墓冢周围曾发现过浑身闪光的金马驹,还不止一匹。显然,这都是那些吃饱了没事干的人瞎编的。

不过,我总在想,这人呐,还是应当有所敬畏的好,比如对自然的敬畏,对文化的敬畏,对传统的敬畏。常言道:“人之所畏,不可不畏,”讲的就是这个道理。如果我们总是“天不怕、地不怕”,那这个世上又不知会冒出多少个“不准”来呢。尤其是文化,它更是一种无形的力量,能穿透厚厚的历史,包括那些竹简墨卷。无论风云怎样变幻,不管岁月如何更替,不变的只是文化的光芒。一个时代正因为有了这样的文化属性和文化表情,历史才能够被我们长久记忆和深深收藏。世上任何物欲的东西,大都经不住时间的考验。就连石头也会风化。因为物质只能满足人们的口腹之需,而文化精神却能健全我们的心魄。反之,你挣钱再多,吃得再好,生活也就只是活着。那还有劲吗?