古籍善本 金石碑帖

6月3日(周一)下午1:30、下午3:45

嘉德艺术中心拍卖厅 C厅

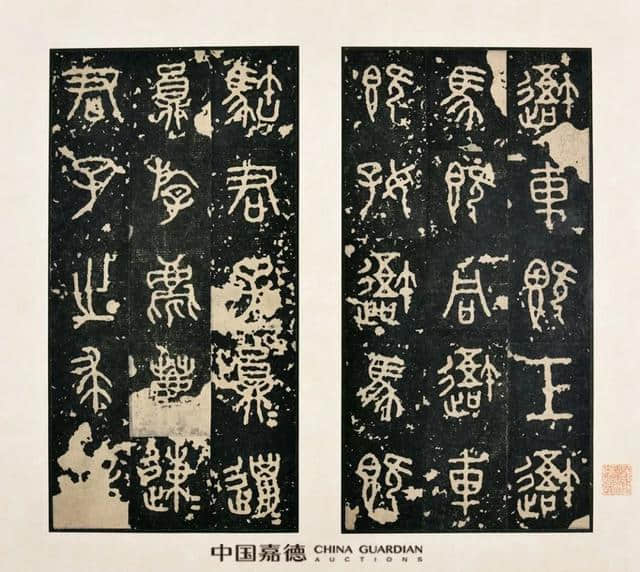

嘉德本明安国旧藏石鼓文拓本,纸墨俱佳,拓工精良,字口清晰如切金断玉,为北宋拓本无疑。此本稀如星凤,与日本三井纪念美术馆藏先锋、中权、后劲本相比,亦毫无愧色,是安国所藏“十鼓”之上乘,亦是目前国内所藏石鼓最佳拓本,对于金石学与书法史研究具有重要意义。

文/金运昌

(明)安国 旧藏

先秦刻石 石鼓文

北宋拓本

1册20开附题跋1册7开 纸本

石鼓,是唐代初年在关中天兴县南二十里发现的一组古代刻石。共有十件,形制浑圆如鼓。石上以大篆整齐地书刻着记叙贵族田猎活动的四言诗,故亦雅称“猎碣”。关于这组刻石产生的年代,历代的研究者有“周成王说”、“周宣王说”、“秦襄公说”、“秦文公说”、“秦穆公说”、“秦献公说”、“秦惠文王说”等等,迄无定论。但作为存世极稀的先秦刻石,其无与伦比的文献史料价值与文学、书法艺术价值早已为世所公认,实为中国碑刻第一国宝。

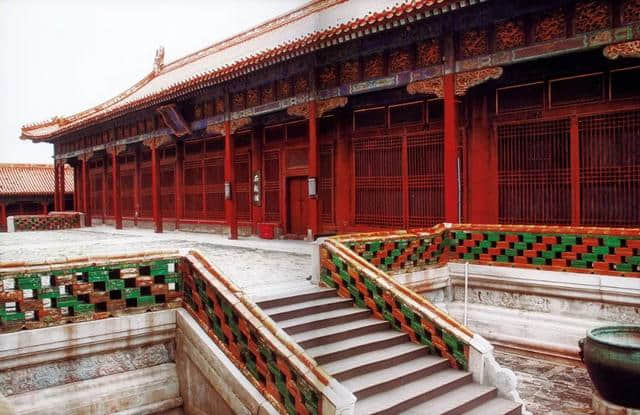

故宫博物院石鼓馆

故宫藏汧殹鼓

唐代大诗人韦应物和韩愈曾分别作过一首七古长诗《石鼓歌》,对石鼓给予高度评价。并非偶然的是,两首诗中都提到了当时的石鼓拓本。韦诗云:“今人濡纸脱其文,既击既扫白黑分。忽开满卷不可识,惊潜动蛰走云云。”韩诗云:“张生手持石鼓文,劝我试作石鼓歌。……公从何处得纸本,毫发尽备无差讹。”看来唐拓石鼓文不仅流行于士林,而且传拓质量很高,清晰度到了“毫发尽备”的程度。可惜由于年代过于久远,唐拓未能有一张传世。故世论石鼓善拓者,首推北宋,而且也唯有北宋。北宋石鼓文拓本,品质既是“空前的”,也是“绝后的”!南宋无拓本,元代之后所拓,较之北宋拓,不啻天壤之别,而不是像其他古碑那样逐渐残泐。造成这种情况的原因,主要是北宋覆亡后石鼓原石的长期迁徙流离所造成的严重损坏。

史载,唐初石鼓被发现后,并未得到朝廷有关部门的关注。元和十三年(八一八年)石鼓原石才被凤翔尹郑余庆迁至凤翔孔庙保存,十鼓已失其一。五代之乱又复散佚,北宋初司马池知凤翔,乃复聚之于府学门庑。皇祐四年(一〇五二年),收藏家向传师在民间寻得丢失已久的“作原”一鼓,惜已被无知者削去上端,剜作石臼矣,文字所剩无几。北宋大观二年(一一〇八年),风雅崇文的徽宗皇帝赵佶将十鼓长途迁徙到国都汴京,先置于辟雍讲堂,复移置大内保和殿稽古阁陈列。此时间或有内府拓本,颁赐臣工。稍后,徽宗下诏“以金填其文,以示贵重,且绝摹拓之患”。十分爱惜,不让再拓了。岂料在“靖康之难”(一一二七年)中,石鼓作为战利品,与徽钦二帝一起,被掳北上。金兵无知,为了剔取字口中的黄金,使得石鼓文字遭受到惨烈的破坏。石鼓辇至燕京后,长期弃置无人问津,任凭风雨剥蚀。直至元大德年间(一二七九年-一三〇七年),方才由大都教授虞集“得之泥土草莱之中”,置于国子学大成门内,左右壁下各五枚,为砖坛以承之,算是重返人间了。我们看石鼓北宋拓本,字数大都在四百五十以上,而明清拓本,最多三百六七十字。可见宋金元之间战乱破坏的严重性。仅字数就损失了百分之二十左右,更遑论石花斑驳、字口漫漶、神气消融了!故北宋拓本在元代之后日益为世所重,其研究与观赏价值,甚至要高于石鼓原石。

北宋时期的石鼓拓本,旧谓有“贡本”与“赐本”之别。

大观二年之前凤翔地方官员作为著名“方物”拓了进呈朝廷的,是贡本。例如“先锋本”,郭沫若先生定为“皇祐年间(一〇四九年—一〇五四年)之物”。再如“后劲本”,明浦源题跋谓“观其装制,乃旧贡本也”。郭沫若先生定为“大观前(一一〇七年之前)或元丰、元祐年间(一〇七八年—一〇九四年)之物”。

大观二年之后朝廷作为大内秘藏拓了赐给近臣的,是赐本。例如“中权本”,安国题跋谓为徐良夫旧藏,徐氏《耕渔轩杂缀》记载“此鼓及《大观帖》同得之某相国后裔,为政和二年(一一一二年)赐本,旧有青笺泥金题签,粗可辨认”。

这两类本子都与皇权有关,其共同特点是:一、质量高,纸墨、拓工精良,不惜工本。二、数量少,突出垄断性与珍稀性,尤其石鼓进宫后,总共只有十九年时间,徽宗后来还填金封鼓,保护起来了。拓赐不多,可以想见。再加上百余年战乱传世拓本的毁失,既使是在明代,人们想要得到石鼓文宋拓本也非易事。

明人安国(一四八一年—一五三四年),字民泰,号桂坡,江苏锡山(今无锡)人,当地著名富豪。史料记载“邑中诸大役,国皆有力焉。父丧,会葬者五千余人”。在地方上热心公益事业,是很受尊敬的慈善家。他有铜活字一副,嘉靖年间,曾设“弘仁堂”校勘、排印、刻印图书多种,又是中国刻书史上的著名出版家。我们这里更须注重的是:他善书法,精鉴赏,家中鼎彝书画“珍藏之盛,甲于江左”,还是一位杰出的收藏家。他对于石鼓文拓本的搜求,极为热衷。曾倾其财力,以十年时光,陆续获得“十鼓盈数(不缺)”的佳拓十种,几乎尽扫天下宋本,蔚为收藏史上之奇观。因名其所居“天香堂”之东轩为“十鼓斋”。

安国氏身后,他的十本佳拓被缄与一箧,秘置于天香堂房梁之上,三百年竟无知者。直到道光年间析产拆房,方才发现。安氏子孙不思保守,很快便落入当地收藏家沈梧之手,秘不示人。民国初年又转归同邑秦文锦氏。沈、秦二人所得石鼓拓本,是十种全份,还是其中若干种?今已不可考。仅知二十世纪二十至三十年代,秦文锦通过日本文物鉴赏家河井仙郎(号荃庐,一八七一年—一九四五年)将安国旧藏石鼓文四种卖给了日本三井财团(今藏于三井纪念美术馆)。日本东京台东区立书道博物馆也藏有安国旧藏石鼓文一种,为日本大收藏家中村不折(一八六八年—一九四三年)旧藏,应该亦与秦氏有关。

除了上述已卖到日本的五本安国旧藏石鼓文外,秦文锦在其开办的上海艺苑真赏社还曾经影印过第六本安国石鼓文。这一本,后有安国十二行亲笔题记,前有赵叔孺篆书题签:“宋拓石鼓文,戊午(一九一八年)八月朔,絅孙(秦文锦字絅孙)藏,叔孺题”,明言是秦氏之物。这一本的印本今尚偶见;但原件不知所踪。秦氏手中还有没有其他各本?也是个无人知晓的谜题。

中国明清两代的金石学家和石鼓文书法爱好者其实是很不幸的。自从安国家把十本宋拓秘藏起来之后,社会上留下的宋拓石鼓文,就只有“范氏天一阁本”一种了。这一本还不幸于一八六〇年被火焚毁。因此,晚清石鼓文大书家吴昌硕等人所临摹的范本,也不过是阮元翻刻的天一阁本而已!

国人真正能见识到宋拓石鼓善本的庐山真面,应当从郭沫若先生的有关努力开始。一九三二年郭氏在东京书店偶遇三井家流出的安国旧藏后劲本石鼓文照片,便写了《石鼓文研究》一文发表;并于次年将照片寄回国内,由马衡、唐兰负责在中华书局影印行世,不过影响不算太大。一九三六年郭沫若在东京得到刘体智所藏甲骨文拓本二十大册,河井仙郎听说后便向郭氏建议,用他手中的安国旧藏石鼓文善拓三种(先锋、中权、后劲本)的全套照片与郭交换借阅。郭氏于是得以将照片翻拍复制,并根据这难得的资料,把旧文《石鼓文研究》修改扩充为专著。然后将全部资料与书稿寄给在上海的沈尹默,请他设法印行。一九三九年,该书作为“孔德研究所丛刊之一”在商务印书馆出版。书中全部附印了先锋本石鼓文,并用中权、后劲本补其夺字;还印出了三本的所有题跋。安国藏宝之谜由是大白于天下,学术界为之眼界大开。可惜的是,这些维系中华文化命脉的国宝拓本,已经远渡东瀛,所有权不再属于中国人了!

近些年来,随着印刷科技的昌明和中日文化交流的深入,在国内已经不难得到日藏三种著名宋拓石鼓文的影印件。令人难忘的是,二〇〇六年三月,在上海博物馆开幕的“法书至尊--中日古代书法珍品特展”上,我们赫然见到了由三井纪念美术馆借展的先锋、中权、后劲三本宝拓的原件。我如痴如醉地在展厅里看了几天,徘徊不忍离去,心里真是五味杂陈。虽然说“艺术无国界”,但我多么希望自己的国家也能拥有这样的瑰宝,“子子孙孙永保用之”啊!由此,不由得想到百来年“杳如黄鹤”的安国旧藏另外五本石鼓文,经过长期的战争与动乱,不知它们是否还在人间?如果哪天能够现身一二,以符盛世之瑞,那将多么令人激动啊!当时只是这样畅想了一下。没有料到,五年之后,梦想居然成真。而且事情就发生在我的身边。

当我第一眼看到此册的时候,这是一册线装旧皮纸本子,里面颠三倒四地浮贴着已经剪开的石鼓文拓片,明显受过潮湿,污迹斑斑,还散发着一股霉味,一幅寒酸样子,很不起眼。经过一番认真目鉴,我记得自己颤着嗓音说了五个字:“北宋拓无疑”。后来,陆续又有多位金石碑帖业内专家见到了这个拓本。不少专家还为它题词、撰文,他们的看法,多与拙见相同,是为至幸。

我敢于在一寓目间为此本断代,首先仰仗于在故宫博物院书画部工作多年,饱览馆藏宋拓所积累的关于宋代纸墨与传拓技法的感性知识。另外,二〇〇六年上博的“法书至尊展”也使我在认识宋拓石鼓方面获益极大。先锋、中权、后劲三本全部来华展出,对于中国的石鼓文研究者来说可谓百年难遇的机缘(即使去日本,也未必能够一次获得这样的眼福)。我当年长时间反反复复地观展,尽力记住了展品的气韵和细节。又购买了精印的展品图录《法书至尊》,回家经常翻阅,以修正自己的记忆。日藏三本宋拓的模样可以说一直萦回在我的脑际,刻骨铭心。基于上述知识和印象,我对于此本,有如下初步看法:

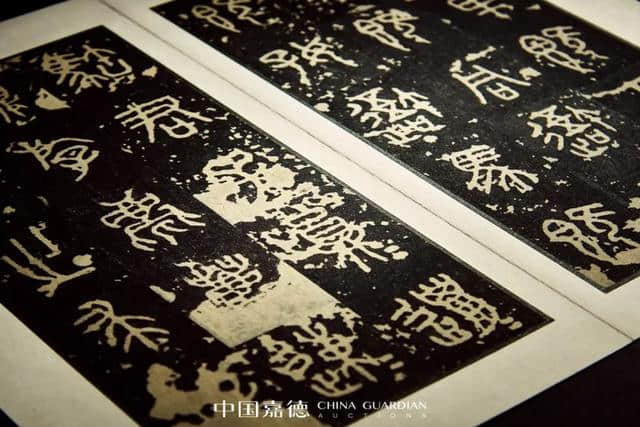

一、纸墨。纸质紧致细腻,纤维清晰,没有糟朽、起毛现象;墨色沉厚但不起亮光,虽屡经揭裱不洇不散。为宋代上等传拓用料无疑。与日本所藏诸本的纸墨特征,如纸的颜色与纤维粗细,墨的黑度与反光程度,纸墨的老旧程度等等,皆能吻合。应是同一时代的产物。

二、字口。边缘清晰如切金断玉,原石的细微残泐皆能表现无遗,通篇拓墨结结实实,无一处游移朦胧。确系内府高手拓工。年代较近的拓片裱本,字口内的白纸因拓时凹下,裱平后常见褶皱纹理;年久反复揭裱,乃抻平不可见。日本所藏诸本如是,此本亦复如是。

三、 印章。拓本之上,从前到后计有安国鉴藏印六方:“胶山”(白文长方印,钤用二次)、“安且吉兮”(白文方印)、“适彼乐国”(白文方印)、“桂华坡”(朱文方印)、“安国监赏”(白文方印)、“桂坡居士”(朱文方印)。其中,“胶山”印见于中权、后劲本;“桂坡居士”印见于先锋、后劲本;余四印先锋、中权、后劲三本皆有。经与日藏三本的印本仔细比对朱痕,纤毫无爽,是原印钤盖无疑。“安且吉兮”、“适彼乐国”、“桂华坡”三印成组上下联属钤用的格式,亦与三本无异。

另有“张琴”二字白文小方印,日藏三本皆无,印主待考。末页题跋左下角,还有一方“盛颙之印”(白文方印)很值得注意。此印中权本上有之,而安国旧藏《秦泰山刻石一百六十五字本》(今在日本东京台东区立书道博物馆)上亦钤有此印。按:盛颙(一四一八年—一四九二年)字时望,无锡人。景泰二年进士,授御史。以弹劾宦官曹吉祥、石亨的不法行为被降职任用。历官束鹿知县、邵武知府、陕西左布政使,廉能有政声。成化十七年提升为刑部右侍郎。两年后山东大旱,改任左都御史巡抚山东,成化二十二年告老致仕,弘治五年去世。此人乃明代著名的廉吏能臣,《明史》有传。现在看来他也颇通金石之学。他去世时安国(一四八一年—一五三四年)还是个小孩子,因此上述名章钤盖的时间,应当是在安国收藏这三个拓本之前。盛颙很可能就是此本、后劲本以及泰山刻石三本善拓的原藏家,致仕后将它们携归无锡故里,死后由晚辈安国接手收藏。从时间和印章上看,这个传承的关系,还是比较清晰的。

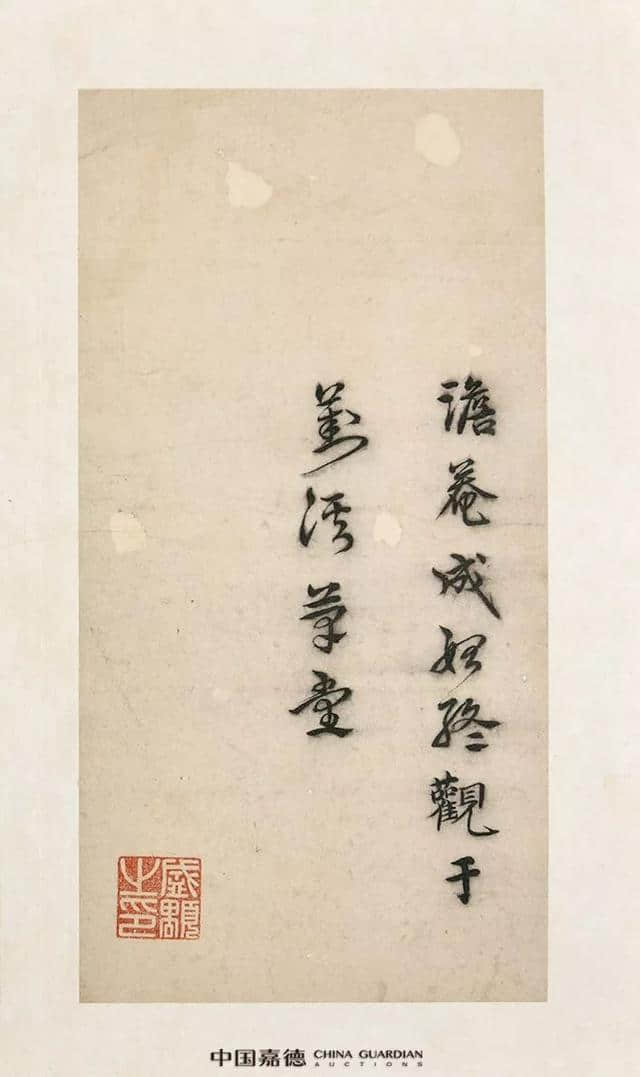

四、题跋。此本末页尾纸半开,有行草书观赏题记二行十一字:“澹庵成始终观于葑溪草堂”。笔迹流利,带有章草意味,是典型的明代文人笔墨。按:成始终(一四〇三年—?)字敬之,无锡人。正统四年进士,官监察御史。“土木堡之变”中督兵紫荆关,守要害地有功,擢升湖北按察佥事。后因直言犯上获罪乞归,辞职回乡去了。他的观款中提到的“葑溪草堂”,乃是明代名将韩雍(一四二二年—一四七八年)的宅第。韩为长洲(苏州)人,官至兵部侍郎、两广总督。景泰元年(一四五〇年)他在家乡葑门附近的葑溪之畔购得宅基一块,建造了“葑溪草堂”。后来罢官归里,就居住在此处,日与徐有贞、祝颢、刘珏等当地名流联句唱和,成为苏州历史上的一个文化掌故。成始终想必是那日正在苏州韩雍府上作客;而这本石鼓文,则是葑溪草堂文人雅集交流赏鉴之物。成始终见到它并书写题记的年月,应在安国出世之前。

成始终题记并“盛颙之印”

看了这些,我再数一数全文字数,四九七字!我们已知三井家三本的字数为:

先锋本四八一字,中权本五〇五字,后劲本四九六字。此本所存的字数在煊赫无比的日藏三本面前,毫无愧色,可排第二!少于中权,多于先锋、后劲。它的版本地位,应该是极为崇高的。

再看册页内剪裱的制式:先锋本每页二行,每行三字。后劲本每页三行,每行四字。中权本与此本相同,都是每页三行,每行五字。而且,对一些残损字的剪弃,和一些余纸处的保留,此本亦与中权本高度一致。可以初步认为,此本与中权本一样,都是徐良夫《耕渔轩杂缀》所言的“赐本”,当年同为北宋内府所拓、所装。拓、装的时间在大观二年(一一〇八年)石鼓进宫之后,徽宗下旨填金之前。

综上所述,我提出了“北宋拓无疑”的目鉴意见。对于此本的学术定位,我以为应该是:明安国所藏“十鼓”之上乘,目前国内所藏石鼓最佳拓本。

此本作为安国“十鼓”的重要一员,当年装潢应当是十分考究。至于因何沦落为前述的惨象,我个人的估计是在某次自然灾害中遭水浸泡,完全脱裱、发霉。物主将霉烂裱工去掉,拓片及题跋临时浮贴于皮纸空白册子中,以免遗失,准备将来重新装池。不料世事多变,就这样迁延至今了。令人后怕的是,若其落入无知者之手,当作破烂翻刻本随意处置,真真不堪设想!所幸苍天有眼,未使明珠暗投。得宝之次年,藏家已经礼聘名工将拓本装池为旧罗文纸挖镶的紫檀面板大册,旧观顿复。

总而言之,此本北宋拓石鼓文稀如星凤,对于金石学与书法史研究,它的意义与价值无法用语言来形容、用金钱来估量。尤其在诸本宋拓悉渡东瀛,神州无一留存,国人扼腕叹息而不可复得的情况下,此本的现身,令人振奋,实为中国学术界的一件大事!依我国博物馆文物藏品定级标准,此本应为国家一级甲等文物无疑。我衷心希望有实力的公私收藏单位,抓住良机,为祖国留下这件文化瑰宝,共同成就无量功德!

公元二〇一五年夏月

金运昌记于北京故宫博物院

中国嘉德2019春季拍卖会

预 展

5月30日—6月1日

北京国际饭店会议中心

嘉德艺术中心

拍 卖

6月2日—6月6日

嘉德艺术中心

- 上一篇:太白传奇17:天子呼来不上船,自称臣是酒中仙

- 下一篇:同是天涯沦落人