美在平凡

通俗小说

由神向人的回归

这里所说的小说不是那种供文人士大夫欣赏的文言作品,那种小说曾经在魏晋南北朝和唐代十分发达,但基本上与市民阶层无关。这里谈的是通俗小说,此种小说从语言形式、表述方法以及审美情趣诸方面都与广大市民紧密相关,它从一开始就是市民文化的产物。通俗小说最早实际上是一种口头艺术,也就是说它属于一种表演性质的伎艺。早在唐代时就流行着一种被称作“俗讲”的口头伎艺,它是由僧人来表演的,场所就在寺庙内。俗讲最初只用来宣讲佛教经义,为了吸引听众,往往掺入许多与佛教有关的故事,后来扩大到世间尘俗的故事,于是成为一种普及性的娱乐形式,其演唱的底本称“变文”。

到了宋代,城市经济的繁荣使通俗文艺获得了长足发展,俗讲伎艺也由寺庙转移到了固定的演出场所瓦舍、勾栏之中,表演者已经完全是职业艺人了。关于勾栏的情况前面讲戏曲的时候提到过。其中讲唱艺术一支正是由俗讲发展而来,包括鼓子词、转踏、唱赚、陶真、诸宫调等,形式上均为有说有唱,内容也都是讲述故事,它们为戏曲的诞生准备了条件,同时也是通俗小说的血亲。当时还有一种表演伎艺叫作“说话”,元明以后又改名为评话、说书等。说话作为一门表演艺术,与俗讲一样,也有底本,这种本子称作话本。话本就是我们所讲的通俗小说。话本小说既然自说话发展而来,它就必然跟此种伎艺具有密切联系。语言方面,话本是口语化的,这一点它比变文做得更彻底,变文由于经文以及借鉴史书的关系,语言上还不够通俗,话本则完全俚俗化了。为了吸引观众,说话还往往采取又说又唱的形式,这一点与诸宫调等讲唱艺术很相似,区别仅在于前者以说为主,而后者以唱为主。说话演变成话本小说,表演性虽然消失了,但叙述形式仍然保留了散文和韵文两个部分,其中有一些作品穿插了更多的诗词,所以又称为诗话或词话,如《金瓶梅词话》《唐秦王传词话》等。结构方面,话本小说也完全承袭了说话的一套程序,即开头有一段入话,相当于引子,或为诗词,或为一个小故事,之后才进入正话。最后还有一首结尾诗,作为总结。有些故事篇幅较长,一次讲不完,特别是讲史类的故事,于是分成若干回讲,话本小说也因此而分卷和分回。这就是明代章回小说的起源。

从勾栏、瓦舍的演技发展到案头阅读的话本,市民的文化水平显然是逐步提高了,过去人们满足于在娱乐场所凑凑热闹,看看表演,现在有了一定的阅读能力,便产生了独自品味的要求,两者之间的审美效果是不一样的。这也是二者在当时以至后代平行发展、互不妨碍的原因。话本到明代产生了质的飞跃,出现了长篇型巨著以及文人不依傍说话而独立创作的短篇小说集,它的影响和艺术价值实际上已超过了自己的母体—说话,成为一种更为高级的市民文学形态。小说的读者群也由文化水平不高的市民扩展到文人以及中上层的士大夫中间,而性质亦由市民文学向着全民文学的方向迈进。

宋代的话本小说现在留存下来的不多,大都收在明代人编刻的《清平山堂话本》里,另外短篇小说集“三言”中也有一些,其中尚掺有元人的作品,往往难以区分。元代的说话远不及戏曲发达,其话本写作也无大的发展,基本上承袭了宋代的传统,所以在通俗小说史上人们是把宋元作为一个整体来看待的。不同的是,宋代的小说话本比较发达,而元代的讲史话本比较发达,留传至今的元代讲史之作有包括《三国志平话》在内的《全相平话五种》,作为《水浒传》雏形的《大宋宣和遗事》等。

总的来看,宋元话本的水平都处在通俗小说的初级阶段,形式上它们有明显的说话技艺的痕迹,如表演形式的残留、粗陈梗概的写作方式等等,作品的审美倾向也主要集中在消遣娱乐和猎奇搜异方面。娱乐无疑是文学不可缺少的一项功能,从正统观念的所谓明道、教化中解脱出来,满足广大平民的好奇和娱乐需要,这是小说的一种进步,而且通俗小说后来也始终没有放弃此种特性。但是小说对于市民生活状态的关心和对人的生存价值的探寻以及对人性的剖示却显得相当不够,实际上未能占据创作的主流。写成于宋末元初的《醉翁谈录》一书在《小说开辟》栏中记录下了当时一百余种小说的名目,首列的是灵怪、烟粉两类,烟粉讲述鬼魂恋爱的故事,属怪异之列;另外还有神仙类、妖术类,共占全部作品名目的一半以上。现存的话本里头也可以看到《西湖三塔记》《洛阳三怪记》以及《西山一窟鬼》等讲述鬼怪作祟的故事,这些作品除了怪诞因素之外,实际上并无可取之内涵。对此郑振铎在《插图本中国文学史》第39 章中指出,这些作品大量地存在,“未免有些无聊,且也很是可怪。也许这一类以‘三怪’为中心人物的烟粉灵怪小说,是很受着当时一般听者们所欢迎,故说话人也彼此竞仿着写罢”。

除了题材方面的不足之外,从艺术性上来说,宋元话本真正注重的还是故事情节。也就是说,它们把情节的曲折离奇当作吸引读者的主要手段。除少数作品如《碾玉观音》等之外,作品对人物性格的塑造、主题意蕴的开掘,都没有倾注功力。此种情况与说话的特点是分不开的,说话是一种时间的艺术,它必须通过情节和悬念来抓住听众的注意力,不可能对人物性格做大段的刻画,这样情节自然就成为说话人从而也就是话本真正注力的中心所在了。情节属于小说诸要素之一,没有情节也就没有故事。事实上,话本在这方面的下力也的确使得古典小说在创作技巧上有了相当大的提高。但是,仅仅注重情节便使得小说基本上停留在娱乐的层次上,读者在猎奇之后,并没有得到更进一步的审美享受。此外,话本创作者的文学修养较低也是其艺术层次不高的重要原因之一。当时大多数文人作家对话本小说的创作都持鄙视的态度,根本不屑于染指,元代的下层文人又都把兴趣集中在戏曲方面,这样,话本的写作就只有那些水平不高的民间艺人来担当了。显然,在提高小说的审美层次方面,他们的创造能力是有限的。

进入明代以后,随着商业经济的扩大,市民势力的进一步扩张,通俗文化的不断高涨,一些观念比较先进的文人作家顺应时代潮流,开始介入通俗文学的创作,他们的加盟使得小说创作从内容到形式都发生了很大的变化,产生了较宋元更大的质的飞跃。由此,通俗小说终于彻底摆脱了附属于说话的地位,成长为独立的文学形式。一批名垂千秋的小说巨著诞生了,它们把通俗小说的创作推向了高潮。从不登大雅之堂的勾栏伎艺之附庸到蔚为大观、风靡天下,小说在明代实际上已取代了诗文的地位,成为当时审美文化的正宗和主潮。

两部英雄谱

明代小说的创作体现为一个由高到低、由远至近的演化过程。所谓由高到低,就是由崇高到平凡,具体地说,即由塑造英雄转向描写平民;所谓由远至近,就是从遥远的古代转到眼前的当代,也即由转述历史变为描写现实,这个过程也就是市民小说逐步成熟壮大的过程。

《三国演义》

《三国演义》可以称为明代小说的发端,它问世于元末明初,是中国第一部长篇章回体小说,同时,它也是一部古典式的英雄演义。这个发端使明代小说站到了一个崇高的起点上。可以看出,作者罗贯中是怀着满腔的激情创作这部小说的,他不仅要再现三国争雄的历史,给今人做个借鉴,更是要塑造一批心目中的英雄,表达高远的人生理想。从艺术上讲,以人物为中心,而非以历史事件为中心,正是《三国演义》超出于以往讲史话本的地方。自《三国演义》开始,通俗小说中的人物开始在人们心中占据了重要位置,这一点是此作文学上成功的关键。

然而《三国演义》所描写的英雄并不是下层平民,而是帝王将相,这就使得作品明显地带上了正统文化的色彩,与普通的市民拉开了距离。小说中,作者着意塑造的英雄当首推刘备。这是一个宽厚仁慈的君主形象,在他身上,“以人为本”的观念体现得十分突出。新野兵败时,面对后面逼来的曹兵,刘备宁愿和逃难的百姓相携同行,不忍抛弃民众。他声称:“举大事者,必以人为本。今人归我,奈何弃之?”对人才,刘备也是赤诚相待。第一次遇到赵云,便“执手垂泪,不忍相离”。徐庶告退,刘备送了一程又一程,乃至令人尽伐眼前之木,“因阻吾望徐元直之目也”。这些都是作品中的传神之笔。然而作为一个封建政治家,刘备的真正目的绝不是为了解放劳苦大众,正如李贽在评《三国演义》时指出的:“盖惟其多欲,故欲兼施仁义。”(《焚书》卷五)所以小说中必然会有一些刘备收买人心、故作姿态的地方,与上述描写形成抵牾。比如在徐州,吕布兵败来投,刘备捧出牌印,欲让徐州。又如汉江大败于曹军,刘备长叹着对众人说:“君等何不弃备而投明主,以取功名乎?”这不免使人想起鲁迅的话:“欲显刘备之长厚而似伪。”(《中国小说史略》第14 篇)此当属作者为求至善而难以自圆的地方。

除了正统的儒家观念之外,刘备身上也有市俗化的江湖义气的一面,它明显体现在桃园三结义上。刘备、关羽、张飞三人的关系,明为君臣,实为兄弟,所谓“不求同生,但愿同死”,这与一个帝王的身份显然是不相符的。为了替关羽报仇,刘备甚至破坏蜀吴联盟的国策,去攻打吴国,结果导致了国家的衰败。这显然有损正统帝王的风范。然而平民百姓却甚喜闻之,津津乐道,因为它是刘备身上唯一具有平民气质的地方。从此也可以看出,《三国演义》实际上带有相当的市民文化的因素,这种因素正是后来小说加以扩展的基础。

刘备、关羽、张飞桃园三结义

《三国演义》中最光彩照人的英雄形象莫过于关羽。在作者笔下,关羽是一个充满了神话魅力的人物。人们绝忘不了关羽正式亮相的情景,汜水关前,关羽以一马弓手挺身请战,当其时,袁术喝令乱棒打出,袁绍间出冷言嘲讽,唯曹操教与热酒一杯。关羽提刀出阵,只听得关外鼓声大振,“如天摧地塌,岳撼山崩,众皆失惊”,片时,“云长提华雄头,掷于地上。其酒尚温”。其实罗贯中写关羽之勇,只是一种陪衬,他真正要写的是关羽之义,此才是英雄的本色所在。《三国演义》中,英勇善战的猛将不乏其人,尤其值得一提的是吕布,人称“人中吕布,马中赤兔”。作者塑造吕布这一形象,似乎专与关羽做对比。吕布早先跟随丁原,拜为义父,一旦董卓诱以黄金、珠宝,赠以赤兔宝马,便幡然弑丁而归董,反拜董卓为父。其后王允施美人计,遣貂蝉离间二人,吕布再次杀死董卓而自利。前为财宝,后为女色,吕布竟二弑其父,可见是一见利忘义的小人。关羽也曾遇到和吕布相似的诱惑,身陷曹营期间,曹操对关羽也是大施恩惠,赠以金银,送以美女,奉为上宾,关羽毫不为动。为感其心,曹又惠之以赤兔马,关羽得之大喜,说这下可以日行千里,与兄长刘备见面了。果然,得到刘备消息后,关羽毅然辞曹,护送二嫂,过五关,斩六将,千里走单骑,追随刘备而去。当其义辞曹操,刀挑锦袍,凛凛英气,何其令人神往!连曹操也不得不慨叹:“不忘故主,来去明白,真丈夫也!”作者写出了关羽高风亮节式的英雄本色,表达了他的审美理想。

关羽的英雄气节固然有儒家忠君的因素,但其主导与核心应属于江湖上的豪侠义气,也就是人们常说的相互扶助、知恩必报和有始有终。这是下层平民之间推崇的一种道德准则。关羽的一生是悲剧性的,为报知遇之恩,他在华容道义释曹操;为逞个人之能,他结怨东吴,最终被人暗算。关羽的失败是由他自己造成的,但是这个形象的价值就在于置成败于不顾,唯求恩怨分明,信义卓著。英雄的失败在某种程度上更增添了英雄的魅力。在处理这个人物时,罗贯中更多地迎合了平民的审美心理,所以在明代的小说世界里,关羽是市民阶级心目中的神。

在《三国演义》中还有一个带神奇色彩的人物—诸葛亮。诸葛亮与关羽不同,他是封建王朝的贤相,应该讲,这个人物与市民是不相干的。但是他同时又是一个料事如神的智者,他那超乎寻常的智慧还是赢得了广大读者的喜爱。实际上诸葛亮是个自相矛盾的人物,一方面他识见高远,知识广博,未出茅庐,就为刘备定下了鼎足三分、联吴抗曹的战略决策,后来果如其言;军事上他又是一个天才的指挥家,博望坡大捷,火烧新野,智取汉中,七擒孟获,可谓用兵如神。知人方面,孔明更是冠绝群英,巧激周瑜,草船借箭,让人知道了什么叫强强对抗;空城计,“死诸葛走生仲达”,让人知道了什么叫天外有天。不但如此,诸葛亮还通晓天文、地理,会制作木牛流马,堪称科技能手。在一部古典型小说里出现这么一位高度智慧化的人物,体现了作者难能可贵的对知识理性的推崇,这应属于近代的文化意识。

草船借箭

但是小说中的诸葛亮并不是单纯的智者,他还有另一面,那就是坚贞不二的忠臣。刘备三顾茅庐之后,诸葛亮就把自己的一生托付给了这位当世的仁义之主,他以刘备的意志为意志,以刘备的爱憎为爱憎。刘备为关羽报仇,大举伐吴,破坏吴蜀联盟,孔明明知不可,却依然从之;白帝城托孤,刘禅不堪重任,诸葛亮依旧应允。刘备死后,诸葛亮寝食不安,独木支天,知不可为而为之,直至心力交瘁,病死征途,这些都远远超出了一个智者的范围,和他本人超凡的智慧和理性形成尖锐的矛盾。

书中的诸葛亮就是这样一个自我矛盾的人物,他的智慧永远超越不了他的信仰,他的理性绝对不会突破封建意识的约束,此种矛盾和不协调构成了所谓中国古代贤相的典型性格。罗贯中塑造这样一个人物,客观上获得了两种效应,市民阶层欣赏他的智慧,而士大夫阶层推崇他的忠贞,一俗,一雅,一近代,一传统,各得其所。《三国演义》全书正好体现了这样两种文化的合一与碰撞。作为明代小说的起点,这是不可避免的一种文化现象。

《水浒传》

如果说《三国演义》塑造的是古典的、帝王将相型的英雄,那么另一部与它几乎同时的长篇小说《水浒传》就塑造了另一类与之完全不同的平民英雄。三国英雄让人觉得高不可及,而《水济传》中的英雄则大大地俗化了,他们身上处处体现出一种平民精神。从这个意义上说,《水浒传》向着更加纯粹的市民文学又大大地向前跨进了一步。

《水浒传》描写的是官府恶霸和平民英雄的对立,因而具有明显的叛逆特征。作品一开始就对这一主题做了生动揭示,无赖高俅得皇帝的宠信,上任伊始便迫害禁军教头王进,其子高衙内又公然调戏林冲的妻子,逼得林冲家破人亡。紧随其后,镇关西、蒋门神、毛太公、殷天锡等恶霸勾结官府,欺凌平民,草菅人命,法律纲常已成了官府为非作歹的工具和手段,以致很多正直、无辜的人被投入监狱,成为囚徒。正如李逵所说:“条例、条例,若还依得,天下不乱了!”这正是社会动乱的根源和起因。与此同时,社会上还存在着一批侠肝义胆、敢于向恶势力挑战的英雄人物,梁山泊好汉就是他们的杰出代表。打虎豪杰武松常说:“我从来只要打天下这等不明道德的人!我若路见不平,真乃拔刀相助,我便死了也不怕!”被迫出家的鲁智深说:“杀人须见血,救人须救彻。”“便有一二千军马来,洒家也不怕他!”拼命三郎石秀说:“平生性直,路见不平,便要去舍命相护!”黑旋风李逵性情最为暴烈,他认为当前的世道“便是活佛也忍不得”,“我只是前打后商量。”这样两种力量同处于一个时代,冲突和对立是不可避免的。

实际上,梁山泊好汉与一般打家劫舍、杀富济贫的绿林豪杰又有所不同,他们不但路见不平,拔刀相助,而且有一个共同的更高的理想追求,那就是“替天行道”。替天行道,说到底就是要以平民的意志来管理天下,改造天下。这个口号最早见于元代的水浒戏,康进之的《李逵负荆》中就有“替天行道救生民”一语(《酹江集》本作“替天行道宋公明”),而且山寨前面也已经竖起了这面杏黄旗。《水浒传》正是继承了这一传统,并加以光大,使之成为凝聚全体好汉的精神动力。由于梁山泊代表了被压迫的平民的意志,因而水浒英雄必然得到广大民众的拥护和支持。

然而,小说中还有一种和主旋律不和谐的声音,那就是“忠义”说。在表面上它似乎与替天行道相辅而行,实际上完全是两码事。忠义指的是忠于朝廷,忠于大宋皇帝,它与梁山英雄的初衷完全是相悖的,最后导致了招安,即对起义事业做了否定。如此一来,《水浒传》的主题又变得自我矛盾了。事实上这种矛盾直接影响了作品后半部的艺术质量,连这一主张的承担者宋江这个人物的性格也变得不可捉摸、难以把握了。看来作者心中有许多难言之隐,在文网逐渐严密起来的明代,为了能使这部倡言造反的小说公开流行,作者必须为它寻找一种冠冕堂皇的旗号。虽然忠义说对起义军有一种明显的嘲讽意味,但它却给小说涂抹上了一层保护色,使之不至于如此触人眼目,这也就是忠义和造反无论如何不能统一起来的主要原因。根据历史记载,宋江等三十六人的揭竿起义最终是被官方军队降服的。元初讲史话本《大宋宣和遗事》中也有这方面的交代,作者不愿违背这一历史事实,这是又一个原因。

不过,施耐庵同时也写出了梁山起义军内部反招安、反忠义的强烈反应,而且给招安后的梁山队伍安排了极为悲惨的结局,这从客观上又否定了忠义说的正确性和可行性,从反面证明了权威文化与市民文化的严重对立,不可协调。《水浒传》一书的主题并未因忠义说的存在而发生逆转,它只是让我们看到了新生文化在发展过程中的艰难和曲折。

《水浒传》艺术上最大的成功在于让英雄带着人情味来到了民间。《三国演义》中的英雄是古典型的,他们只活动于重大的历史事件中,离平民化的生活实在是很远,其性格也呈现为单向化和类型化,使人敬而难以让人亲。水浒英雄则大不相同,他们多数来自下层,生活环境和普通的平民几乎一样,阮氏兄弟本是打鱼出身,张青、孙二娘夫妇是开小客店的,李逵、武松俱在人家手下当差,吴用是个村学先生,晁盖不过当了个乡里保正,宋江也不过是个县衙小吏。在英雄和平民之间,本来不存在鸿沟。过去一般将水浒英雄称为农民起义军,事实上梁山好汉的主要活动区域倒是在市井集镇,并不在荒野乡村,许多好汉上梁山前都有一段丰富生动的市井生活经历。

比如宋江和阎婆惜的交往,武松跟长兄武大郎及嫂嫂潘金莲的纠葛,鲁智深倒拔垂杨柳、拳打镇关西,杨志东京桥头卖刀并杀死泼皮牛二,石秀开卖肉作坊及诛杀裴如海等等。这些经历充满了浓郁的市井气味,人们可以从中咀嚼出丰富的世态人情味来。与三国中的英雄不同,水浒英雄都是有七情六欲的,均是活生生的血肉之躯,他们不是神,而是人间的好汉。作者施耐庵超越了以往历史小说那种扁平式、单向度的人物描写,塑造出一个个丰满、立体的人物形象,正如金圣叹所指出的:“独有《水浒传》,只是看不厌。无非为他把一百八个人性格都写出来。”(《第五才子书施耐庵水浒传》卷三《读第五才子书法》)越是贴近生活真实,越是靠近市井习俗,人物性格就越丰富、越复杂、越独特。

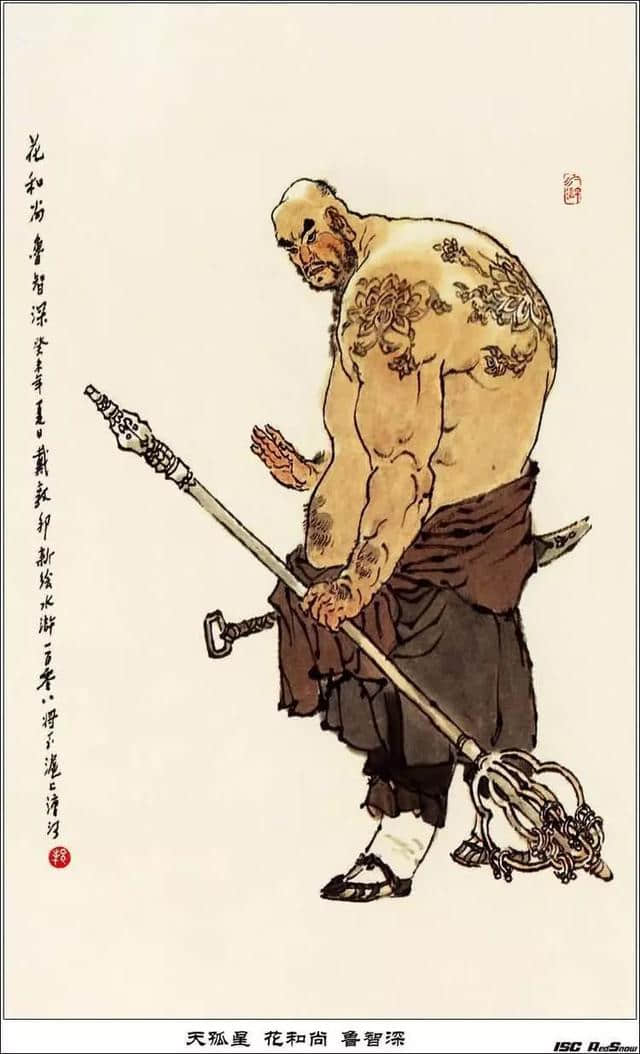

鲁智深

如果说《三国演义》作者受到历史题材本身的约束,在性格的塑造上还不能充分放开的话,那么《水浒传》的作者却表现出了极大的自由,他采取了类似传记的形式,逐个地叙写英雄好汉投奔梁山的过程,这样人物形象就得到了集中的、专门的塑造和描写。作者在交代情节的同时对人物的情态、语态重下笔墨,精细刻画,人物的个性因此得以豁显。比如武松醉打蒋门神一段,上来作者并不直叙拳打情节,而是详细描写武松一路上饮酒的情事,他跟施恩定下了“无三不过望”的规矩,遇一处酒店,就要喝三碗酒。施恩担心武松醉酒误事,武松却大笑说:“你怕我醉了没本事,我却是没酒没本事,带一分酒,便有一分本事,五分酒五分本事,我若吃了十分酒,这气力不知从何而来!”这貌似闲笔的描写活画出了打虎英雄的一身豪气。即便是真打,小说也写得极有层次,先是武松入店,敲桌大叫,然后是借尝酒寻事,三则以问姓氏挑衅,最后终以唤蒋妾陪酒,点起了恶斗之火。武松的胆量、智慧、豪侠和拳艺,都在这一整段描写当中展现得淋漓尽致。作者并不仅仅拘泥于交代一个情节,他实在是在塑造一个活生生的人物,正如金圣叹指出的:“如以事而已矣,则施恩领却武松去打蒋门神,一路吃了三十五六碗酒,只依宋子京例,大书一行足矣,何为乎又烦耐庵撰此一篇也哉?”(《第五才子书施耐庵水浒传》二十八回总评)逼真而细致的刻画是《水浒传》塑造人物的一大特长。

《水浒传》还有一个突出的地方,即作者擅长在重大情节之外,横生枝节,于不关大走向的地方下笔做文章,这些游离于情节线索之外的笔墨尤其让人叫绝。比如鲁智深由五台山来东京大相国寺,按照情节的发展,他本应该在此遇见林冲,然后转入林冲逼上梁山的故事,该处只要交代他在菜园演武就足够了,而作者却偏要演绎出泼皮寻闹、鲁智深倒拔垂杨柳一段,让众泼皮说出:“师父非是凡人,正是真罗汉!身体无千万斤气力,如何拔得起?”再比如宋江在江州初识李逵后,原来只须同去江边饮酒,遭逢浪里白条张顺即可,作者偏偏将主要情节搁置起来,着意去描写李逵向人借钱赌博,赌输了又赖账,在赌房与人打斗的事。粗一看去,与大情节全不相干,但细一琢磨,又无一笔不在刻画人物,把人物的个性、秉赋给写活了。凡是这些“闲笔”勾画之处,都是市井风俗百态的描写,它们好比是一笔两画、一喉双曲,既刻画出了人物的个性特征,也勾勒出了都市集镇的风俗面貌。水浒英雄的人情味、平民气质都在这些描写当中充分体现出来了。

林冲

其实从深层的文化意义上说,《水浒传》的叛逆性质倒并不在啸居梁山、数败高俅,而是在作者对传统英雄观的颠覆,在他对平民精神、平民人格的讴歌。作者以梁山好汉为英豪就等于否定了帝王将相的统治地位,为市民树立了自己的权威形象。从这个意义上说,《水浒传》是市民阶层的英雄谱。

︽西游记︾:平民的神话

假如说《水浒传》以传奇形式写出了一批市井中的杰出英豪的话,那么在它之后,《西游记》就以神话的形式进一步歌颂了平民式的英雄。在明代中叶以后,神魔小说逐渐成为引人注目的一支,它代表了通俗文学中的一股浪漫潮流。

假如说《水浒传》以传奇形式写出了一批市井中的杰出英豪的话,那么在它之后,《西游记》就以神话的形式进一步歌颂了平民式的英雄。在明代中叶以后,神魔小说逐渐成为引人注目的一支,它代表了通俗文学中的一股浪漫潮流。明代的神魔小说并未把读者引向远离尘俗的天外世界,而是将神魔带入了人间,令神话人物一个个地都染上了市俗气。《西游记》本来是一个传统的宗教故事,讲述唐玄奘赴印度取经的历程,在流传当中,这个故事被逐步地神化,但玄奘依然是故事的中心。可到了作者吴承恩这里,却将其改成了一部孙悟空传,塑造了一位平民气味浓重的神话英雄形象。我们知道《水浒传》属于政治性的小说,“替天行道”也是一个政治口号,而《西游记》则超越了政治,把英雄的奋斗人生化、审美化了。孙悟空下幽冥,上天界,搅乱森罗,大闹天宫,并不是为了争夺政治权利,虽然他也说过“皇帝轮流做,明年到我家”,甚至树起过“齐天大圣”的旗帜,但那只是为了赌气,为了争取一种平等的身份地位罢了,孙悟空并未想过要管理国家,替民做主。其实他真正追求的是一种无拘无束的人生,是一种完全彻底的自由生活,这恰是市民个性解放要求的一种折射。

孙悟空也绝不是什么十全十美的道德英雄,他的原则是快活逍遥。因为嘴馋,他偷吃了蟠桃;因为负气,偷饮了御酒;又因为醉酒,偷尝了仙丹。高兴了,在天上挂个闲职游戏其间;不高兴了,一个筋斗翻回花果山,依旧做他的水帘洞洞主。悟空老子天下第一,宣称“强者为尊该让我,英雄只此敢争先”。谁治他,就跟谁斗,即使输了也不服气,这些地方其实都是平民化人性的真诚袒露和展现,没有半点遮掩,也没有半点顾忌。藐视权威,追求自由,超越政治和道德,构成了早期孙悟空特有的审美品格。

但是如此的人生并非完满的人生,如此的英雄也非真正的英雄,人应该还有更加高远的追求,生命价值的实现也还有更加高级的形式。关于这一点,孙悟空是在经历了一段重大挫折,并且加入了取经队伍之后才认识到的。所以赴西天取经是悟空人生道路上的转折点。其实五千余卷佛经与孙悟空并无真正的关联,孙悟空也不是一个虔诚的佛教徒,但它毕竟是一项超出于个人价值之上的大事业,与单纯的追求自由解放不同。当孙悟空心甘情愿投身于这项事业中时,他的人格也就随之提升,变得伟大起来。过去悟空只知道快乐、潇洒,现在他懂得了什么叫责任、承诺和忠诚,并培养了坚忍不拔、忍辱负重和集体主义的精神。这并不是对过去人格的否定,而是在原有基础上的升华。假如我们把西天取经视为一种造福大众的事业,那么这段历程实际上意味着,小我只有融入大我,才能真正地自我实现。孙悟空前后经历的转折证明了这两种经历的相互依存性以及转化的必要性。而小说中主人公历尽坎坷,终成正果,以及被封为斗战胜佛,大概就是对英雄成长的一种神话式的隐喻吧。

一部《西游记》就是一段个人的自我奋斗史,就是人的解放和价值实现的追求史。故事是旧的,但故事中负载的却是一个崭新的主题。吴承恩以浪漫的形式对觉醒之后的个人做了一番深刻的探讨,他以乐观、自信、诙谐的态度对人的未来做了一次展望,小说充满了积极的人文主义的理想。《西游记》之所以成为中国古代最为流行的一部神话小说,大概就因为它包含了这样丰富的人生哲理吧。

*本文选自:《大美中国·姹紫嫣红开遍:元明卷》

当当网

京东

《大美中国·姹紫嫣红开遍:元明卷》

王小舒 著,陈炎 编

简体横排 定价:52.00元

上海古籍出版社

传播千年文明 奉献传世好书

微信ID shanghaiguji