清代老照片

“枞阳出人,桐城出名”一说,在坊间流传甚广,也是地方常见的闲聊话题,坚称此说不成立者有之,为之共鸣的也大有人在。

枞阳、桐城之间,为什么会出现这种话题呢?对枞阳、桐城最熟悉的是“百度”先生,坐下来研究“枞阳”“桐城”的人并不是太多,“百度”与“百搭”便有了一字之差。

●艺术

“百搭”也是有原因,不完全是太闲影响身体的“局部地区”。枞阳、桐城的区划变更,复杂而特殊,人文的影响说一点没有也不符合历史唯物主义。真正将其正了八经作为一个学术课题,有激情的专家估计又不多。

艺术

现在的“枞阳”与“桐城”,在当代中国近三千个县级行政区划单位中,都算是“年轻人”。现在的枞阳县,复置于1955年,勉强63岁;现在的桐城市(县级市),获批于1996年,勉强23岁。民国以前,今枞阳、桐城两地实为一县,这个意义上的“枞阳”或“桐城”明显又是“老同志”。

●艺术

到底是“年轻人”还是“老同志”?主要面对具体的历史,县名的内涵,不能以“枞阳”“桐城”一言以蔽之。或县名“枞阳”,或县名“桐城”,只是历史上县名的概略表述,两千多年里县名其实屡有变更,只是冠名以“枞阳”“桐城”为主。曾经使用的其他县名,已经很少为他人熟知。

●鄂君启节

历史上的枞阳县,始置于汉元封五年(前106年),郡县制背景下,立县算是比较早了。“枞阳”一名,更始见于战国时期的楚怀王六年(前323年)的“鄂君启节”,是一枚铜错金的金属制品。枞阳县名,像一种活性较强的“金属元素”,现在的枞阳县又于2016年由安庆市划归铜陵市。老是变来变去,学化学的学生最怕的就是这个。唐至德二年(757年),这个县的县名改成了“桐城县”,直到民国期间。

●艺术

历史上的“枞阳”“桐城”实为一县,且地域广大,甚至包括现在的安庆市区。宋前的地方史料不是太详尽,南宋时期的桐城、怀宁两县之间,见有一次较大的区划调整;近当代的桐城、枞阳两县与安庆郊区之间,也可见数次区划变更。严凤英的老家桐城罗岭,现在即属于安庆市宜秀区。历史上“枞阳”“桐城”的县境,总体上是在不断缩小,现在“枞阳”“桐城”两地的地域面积总和,明显小于历史上的疆域。从这个意义上讲,现在的“枞阳”,不等于历史上的“枞阳”或“桐城”;现在的“桐城”,也不等于历史上的“桐城”或“枞阳”。信息时代,“枞阳≠枞阳”“桐城≠桐城”式的或“计算机语言”,倘若草率地机械写入,很可能造成“系统崩溃”。

●艺术

当年在桐城上学时,一次考试匆匆答题,将“√㎡=m”写成了“㎡=m”。老师说:“我知道你当时想的是对的,但没有这样的逻辑概念,‘m’是‘m’,‘√㎡’是‘√㎡’,就凭这个‘=’,这题就该打‘×’!”

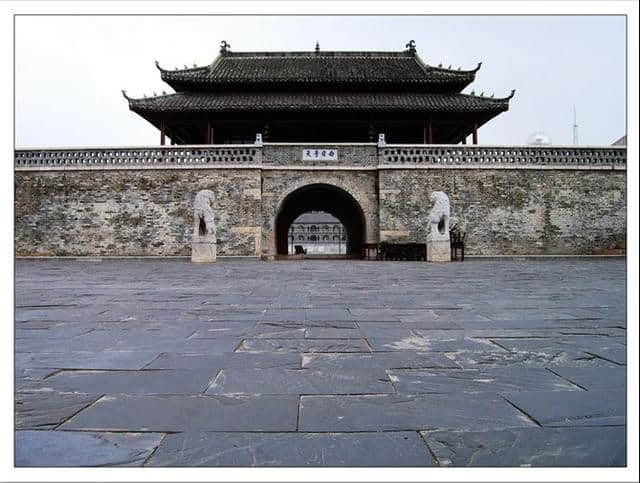

安庆枞阳门

古今“桐城”与古今“枞阳”的逻辑概念也是这样,看到相同的两个字就急着划“=”,老师的大红“×”必然在等着。但是,汉代没有“桐城”,“桐城”有汉代;清代没有“枞阳”,“枞阳”同样有清代。汉唐宋元,明清民国,对“枞阳”“桐城”来说都不存在“断代”的问题。“枞阳”“桐城”原本一家,凡此种种,都是毋庸置疑的历史事实,即便是老师的红“×”,也只能画在历史虚无主义上!

●地图

古今“枞阳”“桐城”概念上的变化,原因即是区划变动与地名变更,且两者历史上都曾经发生。中国历史上的区划变更并不鲜见,也很正常。但历史上相关的区划变动,相邻地区切一块、补一块的多,像“枞阳”“桐城”这样,变更后又成了桌子、板凳一样高的两个县(市),则不是很多。正是由于这种变化,对今天的“枞阳”与“桐城”显得有些微妙。“东流县”与 “至德县”合并成了“东至县”,并且还在安庆、池州两市之间划来划去,根本就没有“枞阳”“桐城”问题这么复杂和特殊。

安庆

复杂性与特殊性究竟体现在什么地方呢?西汉置县以来的两千多年里,县名叫“枞阳”时,地域显得有些沉寂;县名叫“桐城”时,地域显得相当辉煌。尤其是明、清时期,“文章甲天下,冠盖满京华”,“桐城”之名世人瞩目。这种辉煌,通常被描述为“桐城文化”,甚至全世界人民都知道。

●艺术

沉寂也好,辉煌也罢,其实都是同一方土地,更名与土地则没有关联,文化同样不是改名改出来的,“姓名测算”多半属于骗人的勾当。从地方更名的概略中可以看出,历史上“桐城文化”的辉煌,其实是由今天“枞阳”“桐城”的先贤们共同创造的。当代著名学者吴孟复先生曰:“枞阳,学术之府,气节之乡,诗歌之囿也。”枞阳文化与枞阳大地,在学者的眼里是客观而明晰的,不是民间的“一捆柴”思维。专业与业余之间,有云泥之判。

铜陵

今天“枞阳”“桐城”的历史,多数人并不洞悉。尤其是在业余文史爱好者中,以为现在的“桐城”与历史上的“桐城”是一个概念,历史上的“桐城名人”等于现在的“桐城名人”;现在的“枞阳”与历史上的“枞阳”也是一个概念,历史上的“枞阳名人”也等于现在的“枞阳名人”。吴汉卿先生所言的“枞阳出人,桐城出名”,蕴含着这种区划与县名变更形成的史学课题,而不能简单地解读为邻县(市)之间狭隘的“名人之争”。

●艺术

“枞阳出人,桐城出名”一说,是否成立呢? “枞阳出人”与“桐城出名”,二者是密切关联的,也是相互独立的。应该肯定的是,这些都是一种客观存在:无论是“枞阳出人”,还是“桐城出名”,以及“枞阳出人,桐城出名”。

艺术

明、清时期的桐城名人,不论是出自今天的桐城还是枞阳,其乡贯都只能表述为“桐城”,这是史学规范的要求,后人最多只能作出相应的注释。搞地方史研究,跟棋牌室打麻将没有多大本质上的区别,都要遵守既定的规则。没有规则的游戏,难免就出现争吵,甚至会让警察出来“帮忙”。

●安庆师范大学公示

不妨看先看看这则公示,安庆师范大学新近发布的。吴功华先生研究的课题,是《明清时期桐城青山何氏家族文化》。“青山何氏”中的中“青山”,不是泛指“绿水青山”,而是实指,即今枞阳县枞阳镇境内的何家大青山。“青山何氏”,为什么被表述为“桐城”呢?因为这是“明清时期”。吴功华先生是哪里人并不重要,其治学态度是严谨的,表述是正确的,同样也是规范的,他作为桐城人要这么写,他作为枞阳人也要这么写。

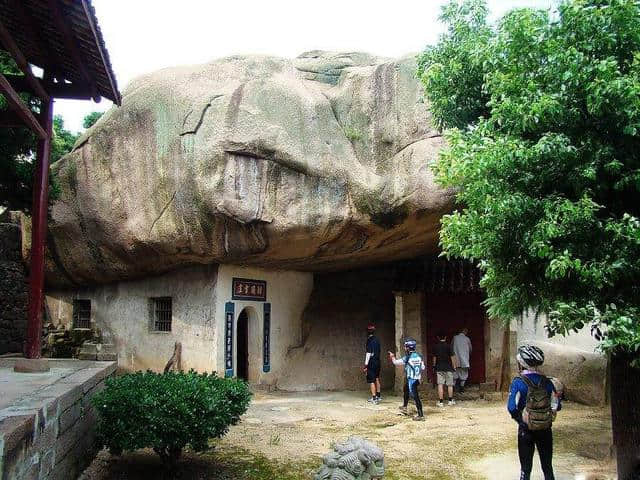

●枞阳青山石屋寺

何如宠是明季大学士,崇祯年间的内阁群辅,俗称“宰相”,是“青山何氏”的杰出代表。研究历史,前提是尊重历史,枞阳诸多历史名人的研究,都会像何如宠研究一样,如钱澄之、吴汝纶、史尚宽、章伯钧等,客观上都会带来“桐城出名”。这是学术的严谨性,而不是桐城人的主观随意性。

老照片

枞阳当代名人中,类似的现象同样客观存在。饶有趣味的是,文化部长黄镇是枞阳县横埠人,离开家乡时县名“桐城”,回到家乡时县名“枞阳”。黄镇部长回乡时,同样专程去过桐城。黄镇部长还治有一方印,文曰“桐城枞阳黄镇”。

●黄镇印文

“桐城出名”是客观的,“枞阳出人”也是客观的,这本是桐城、枞阳文化昌盛的客观反映,两地人文血脉相连的具体表现,无可厚非。就这一地域而言,地域文化的出现是必然的,地域文化中“枞阳出人,桐城出名”的现象则是偶然的。因为这仅仅涉及地域冠名的时间顺序,倘若汉代冠名“桐城县”,唐代更名“枞阳县”,“枞阳出人,桐城出名”现象,就会成为“桐城出人,枞阳出名”,等等。

一些业余性质的地方史爱好者,试图论证“枞阳出人”一说不能成立,但始终又不能避免两个基本的误区:

老照片

其一,逻辑上的错误。这类逻辑论证,通常选择广为人知的“桐城三祖”为论据。实际上,“桐城三祖”是不是枞阳人,并不能推论出“枞阳出人”的成立与是否。简单枚举,是一种不完全归纳推理,有什么要求,逻辑学老师应该讲过,这里没有必须重复太多。单就“出人”“出名”之说,历史上的桐城名人,其实远非仅为“桐城三祖”。这种言说,似乎对“桐城三祖”又有些不恭。

姚鼐灑金箋本鏡片

“桐城三祖”,指的是“桐城文派”中三位经典作家方苞、刘大櫆和姚鼐。一些地方文史爱好者认为:方苞是江宁(今江苏南京)人,姚鼐是桐城(今桐城市)人。“三祖”之中,只有一个刘大櫆才是枞阳人。意思是说,“桐城出名”现象, “枞阳出人”也只出了三分之一。需要知道,即便是“三分之一”,也是一个常数,并不等于“1/∞”,这方面的责任归数学老师。

桐城

但这一论题的正确答案,并不真的就是“三分之一”。认为方苞是江宁人,是业余研究者的低级错误,也是历史常识缺失的表现。方苞、刘大櫆与姚鼐,三者都是清桐城人,学术上并没有任何商榷的余地,更算不上今人的“新发现”。即使“桐城三祖”中没有一个“枞阳人”,这也是一种“以偏概全”的论证错误。论据错误,论证就没有任何意义。

历史名人的“里居”,是可以作为历史研究课题的,并且具有学术意义,但学术研究不是想当然耳。

●艺术

其二,常识上的错误。地方文史爱好者,多少知道一点 “桐城三祖”,完全熟悉肯定是谈不上的。就基本的史学常识而言,方苞、刘大櫆和姚鼐到底应该归于哪里人呢?

《清史稿·方苞列传》载:“方苞,字灵皋,江南桐城人。”

江南省造光绪元宝

“江南”,是指清初的江南省,后析为江苏、安徽二省。《清史稿》不写“方苞,字灵皋,安徽桐城人”,这就是史学规范。事实上,“清史馆”成立时,“江南省”已经被区划了,尽管总纂清史的马其昶是安徽桐城人,但压根就不会考虑“安徽出人”,势必带来“江苏出名”的问题。马先生最感冒的,就是“儿童之见”。

马其昶先生

地方文史爱好者,为何认为方苞是江宁人呢?因为方苞确实出生于江宁府,江宁也确实是方苞的主要生活地。说方苞是江宁人,不是子虚乌有,而是空穴来风,但绝对“违法”!

公安部公通字[1995]91号文件规定:公民的“籍贯”应为本人出生时祖父的居住地(户口所在地)。方苞出生时,其祖父的居住地也是江宁。

江宁

但是,公安部的规定对大清国是完全无效的。清人必须遵守的,是《大清律》。方苞的籍贯,不适用公安部的规定。

清代的“籍贯”,跟公安部所说的“籍贯”,也不是一回事。清代的“籍”,指的是“役籍”;“贯”,指的是“乡贯”。役籍,是“职业身份”划分,大约相当于当代户口类型中的“农业”与“非农”,没有任何地理意义;“乡贯”,系原籍、祖籍,即祖上原先“居住”“占籍”的地方,与一个人的出生地、居住地也没有绝对的联系。公安部所称的“籍贯”,只相当于清代的“乡贯”,或曰清代“籍贯”的一部分。

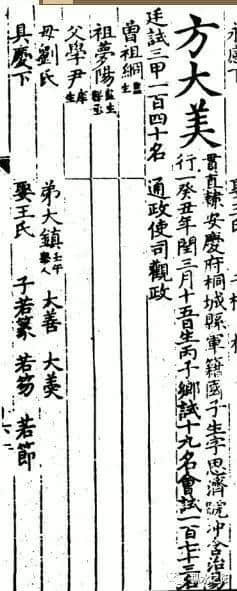

●方大美进士登科录

方苞家肯定是有“户口本”的,即“户帖”,但不知被弄到哪里去了。这里,有一份明代桐城进士方大美的“进士登科录”。从这份登科录上可以看出,方大美“贯直隶安庆府桐城县,军籍。”简单的说,方大美是明桐城人,“职业军人”家庭,他们家不需要交“农业税”,尽到服“兵役”的义务就行了——古代“籍贯”的概念,大约就是这个意思。“进士登科录”与“户帖”上的相关内容,不会有实质性的冲突。方苞与方大美,同属“桐城桂林方”,二者的“户口本”应该比较接近。

老照片

方苞的科举经历,是从“秀才”一直考到了“贡士”,但最终没有成为“进士”。后来被剥夺功名,也不是“籍贯”存在问题被人举报。方苞的科考经历中,“秀才”占用的是桐城县名额,“举人”占用的是江南省名额。“乡贯”对方苞来说,是至关重要的。当代的“高考移民”,相当于古代科考中的“冒籍”,但二者的性质差别极大。“高考移民”是“违规”行为,科考“冒籍”则是十分严重的“违法”行为,轻则取消录取资格,杀头也是有可能的。方苞不可能冒充“桐城人”,桐城人也不会太绅士而不举报方苞“违法”,白白损失一个秀才名额。因为存在法律的前提,方苞便是“法定”的桐城人,而不因其出生、生活在江宁,就变成了江宁人。这与当代有人父亲在南京当老板,自己出生在南京某妇幼保健院,最终上不了南京户口有点相似。

方苞是清桐城人,还有一点与姚鼐完全相似。

麻溪河

姚鼐一世祖居住在桐城麻溪(今枞阳钱桥),五世祖姚旭迁居桐城县城(今桐城市区)。这种县内的迁徙,明显不影响姚鼐的“乡贯”,也不影响这个家族的“地望”。

议论历史,首先要熟悉历史,起码要对古代的制度与古人的生活方式有所了解,不能以今证古。古人的财产与收益,主要来自田产,姚鼐家族的迁居,并不意味着“不动产”的变更,除非有确凿的“鱼鳞册”予以佐证。方苞家族远迁江宁,数代之后,仍旧保留着今枞阳境内的田产等,方苞本人不仅回家乡参加科考,也曾亲自回乡处理田产,这在方苞的著述中都有明确的记载。

传统祭祀

传统社会,是基于宗法制度的。缙绅阶层的生活方式,及其社会生活与社会影响力,既体现在其居住地,主要还是在其宗族之间展开。不是现代社会,带上半张纸的介绍信,户口一转,再在哪里买个房,就跟原单位毫不干联了。

艺术

古代国家成文法与宗族习惯法,足以确认姚鼐为今桐城的先贤,也无法排除姚鼐不是今枞阳的先贤。除了上述经济与社会方面的原因,古人同样有“政治权利”的。传统社会中,最重要的“政治权”是“祭祀权”。姚旭后裔如果出现财产继承、宗祧继承之类的问题,并不适用“就近原则”,而是依法立嗣,实现“立烟续脉,顶替银粮,上坟拜祖”。姚鼐的墓地,在今枞阳县义津镇阮畈铁门口。通俗地讲,这里是姚鼐家族的“祖坟山”。“祖坟山”尽管不是耕地,但在传统社会比耕地更重要,是“财产权”“政治权”的集中体现。作为地方文史爱好者,为什么要凭空剥夺古人的“财产权”与“政治权”,甚至还限制“人身自由”呢?

●姚鼐墓

严格地讲,称方苞、姚鼐为“今枞阳人”或“今桐城人”,都是不够严谨的,甚至是荒谬的。如前所述,今人只能对其乡贯“桐城”作一点具体注释,并且显得画蛇添足。至于民间聊天,可以另当别论。今枞阳、桐城的区划十分特殊,一些历史人物的表述,本来就不具有排他性,并非非此即彼。公允而言,方苞、姚鼐是今枞阳、桐城共同的先贤。

陈州刘氏宗祠

“桐城三祖”之一的刘大櫆,同样是今枞阳、桐城共同的先贤。如果说“桐城三祖”带来“桐城出名”,“枞阳”出了三个人,“桐城”也出了三个人的,“三个人”-“三个人”=“三个人”,不能“折算”为几点几个人,更不判定哪家为“〇”,因为“人文科学”≠ “自然科学”。

艺术

刘大櫆的里居地,为今枞阳县横埠镇周岗村刘家周庄,刘大櫆无疑是今枞阳先贤。但是,同样不排除刘大櫆是今桐城的先贤。事实上,刘大櫆的曾祖父即曾居于当时的桐城县城,刘大櫆的生活轨迹与社会影响,也并仅不限于今枞阳境内。明代的左光斗,出生地在今枞阳县横埠镇大朱庄,其居住地又涉及当时的桐城县城,左光斗是“今枞阳人”还是“今桐城人”呢?

“乡愿”与“乡愁”,都不能以百度为生。历史终归是历史,明清时期的诸多桐城名人,其实是今枞阳、桐城共同的先贤,值得今枞阳、桐城人共同敬仰。存敬畏之心于历史文化,致力于弘扬先贤精神,不拘泥于狭隘的名人之争,是地方历史文化研究的应有之义。

●顾嘉蘅联

当然,“名人之争”在中国并不鲜见,最著名的当推诸葛亮的襄阳、南阳之争。不妨赏读一下顾嘉蘅撰写的对联:“心在朝廷,原无论先主后主;名高天下,何必辨襄阳南阳?”

无需尘埃落定,但见境界胸襟。敬畏历史与文化,“枞阳出人,桐城出名”的积极意义,就是吴功华先生式的潜心与静心……

●艺术

- 上一篇:哺乳妈妈吃什么通草茶

- 下一篇:天下之文章其在桐城呼?桐城派为何能雄霸文坛200年