一个民族的悲剧和民族文化的悲剧,注定是令一个民族铭心刻骨,遗恨绵绵。由于文化的特殊性和复杂性。文化悲剧的影响更为广泛与深远,反思究由、刨根问底而得确切答案的可能性很小。因此,悲剧发生后而被认识后,当事人注定背负如磐骂名,万劫不复。比如,敦煌莫高窟洞藏文物的被劫掠,无论文物散失的规模与遗世的影响,堪称中华文化的浩劫之一,以致于至今海内外学界仍有学者认为,以敦煌遗书、敦煌石窟艺术、敦煌学理论为主,兼及敦煌史地为研究对象的敦煌学正宗不在中国而在它国。那么,作为这场浩劫的直接当事人王道士,背上愧对祖宗、无颜子孙的骂名该是罪有应得。

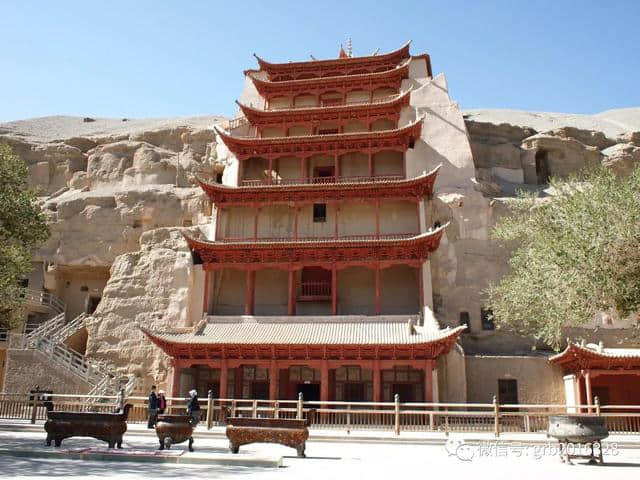

走在秋冬之交位于河西走廊西端的敦煌,丽日晴天之下,西北风吹面而栗。出市区往东南数公里鸣沙山崖壁,就是令人向往又令人心痛的莫高窟。中国最大、最著名的佛教艺术石窟群高低错落地分布在这不足两公里的崖壁上。先人留胜迹,秋冬我远来。穿过崖前的峭拔如剑的柏杨林,随导游走进这一个个神秘而令人膜拜的宝窟。你得令行禁止,你得摒声静气,你得高抬腿低放脚,你得靠边恭立,留出中间的通道,保持窟内空气畅通,以免体温、呼出的水气和二氧化碳以及不经意的触动对脆弱不堪的艺术空间和其中的艺术品造成无形的伤害,一任导游手中的一支电筒光在幽深的时光中指引探微。

虽然是淡季,也不是门可罗雀,入窟开锁,出窟闭锁,但较旺季时摩肩接踵的情形,此时已步伐从容得多,可以有短暂的停驻。在参观完第16窟往外走时,导游指着左璧上的长方形门洞说:这就是藏经洞,现编为第17号洞。1900年5月26日,居住在此并管理着莫高窟的道士王圆箓在清理积沙时,此处墙壁震裂而露出洞门,发现里面是一个高3米、长宽各2.6米的方形窟室,室内封藏着从4世纪到11世纪(即十六国到北宋)的历代文书和纸画、绢画、刺绣等文物5万多件,这就是轰动中外的敦煌遗书。民族文化的一场浩劫自此肇始。王道士发现宝藏不是罪,罪在其发现之后的一系列行径。

我不忍在此洞前停留,赶紧离开现已空空如也似在无声呜咽的藏经洞,出到外面的空地徘徊复长叹,任冷风肆意掠过脸颊、钻入脖颈。

此后,列强的劫掠者闻讯接踵而至。著名学者余秋雨在其《文化苦旅》之《道士塔》中写道:“其时已是20世纪初年,欧美的艺术家正在酝酿着新世纪的突破……他们中有人已向东方艺术投来歆羡的目光,而敦煌艺术,正在王道士手上”。此时的满清王朝已陷于腐朽没落到一再割地求和、丧权辱国的飘摇晚景。于是,各国劫掠者纷至沓来,不仅对洞藏的文物还包括窟内壁画进行了竭尽所能的掠夺。有资料表明,自1905年至1915年期间,先后有英国人斯坦因、法国人伯希和及日本人桔瑞超、吉川小一郎、俄国人鄂登堡等先后以低廉的价格从王道士手中骗购古文献资料近四万件。1910年藏经洞中的劫余文物只有8000多件运至北京,交京师图书馆收藏。甚至到了1924年,美国人华尔纳仍然粘揭盗走莫高窟壁画26块。

为此,在我拖着滞沉的双脚离开莫高窟经过不远处的僧人圆寂塔时,目不斜视,径自离开。因为,王道士的圆寂塔就在那几座塔中。

晚上回到敦煌市观看由王潮歌导演的室内情景体验剧时,特别是置身于第二表演区,在亦真亦幻的“穿越式观演”中,现代敦煌学者穿越到1907年,对已经把文献装箱准备送交英国人斯坦的王道士的质询、诘问和当王道士送别菩萨后神人之间的交流中忏悔与感动,王道士始终卑微佝偻着的腰身……令我百感交集,甚至心生怜悯与同情。

王道士,一个从湖北逃荒到甘肃的农民,虽然辗转做了道士,为何作了佛家道场莫高窟的当家人、干起僧人应该干事的?他当家已经衰败的莫高窟,无论出于何种目的,为修缮维护洞窟四处化缘、清扫积沙、遮风挡雨而起早贪黑、勤勤恳恳,难道没有一点苦劳?剧中当现代学者质问他为什么要将这些像祖先一样的文物送走进,他说莫高窟维修需要钱呀,而且人家洋大人不仅给了200两银子而且手里还有官府的文书。细想来,在那样的时代那样的社会背景下,你王道士不给也不行。那时,列强环伺,清王朝风雨飘摇、苟延残喘,掌权的慈禧早在1900年下诏就表明了心迹:“量中华之物力,结与国之欢心。”送点尘埃覆裹的经卷给洋大人更是在所不惜。试想,如果当时国家兴旺,劫掠者能随意深入大漠夺宝吗?夺宝后又能顺利出境吗?王道士不给,他和文物就有好果子吃吗?况且,发现文物之初,王道士也曾送了几件经卷与当地官员检视,当地官员也掂量出了份量,也提议把这批文物移送省城集中保管,却因为出不起运费而作罢。“三年清知府,十万雪花银”清王朝,真就穷得运费都没了吗……

历史的吊诡不能否定王道士的骂名。这让我想起家乡文庙的棂星门,作为文庙的主要建筑之一,在“文革”“破四旧”的危境中,当时文管人员采用糊稀泥后再书写伟人语录的办法将其保住,才使这庙因保存完整而成为国家重点文物保护单位。如果把敦煌文物悲剧的责任全落在王道士的身上,不仅有失公允,而且他卑微的身子也承担不起。不幸中的万幸是,这些被劫掠到海外的文物,在他人的博物馆里受到礼遇与当时在本土的境况相比,简直是天壤之别。

夜宿敦煌,我想起了洞窟中形态各异、衣袂飘的飞天及其反弹琵琶的身姿。