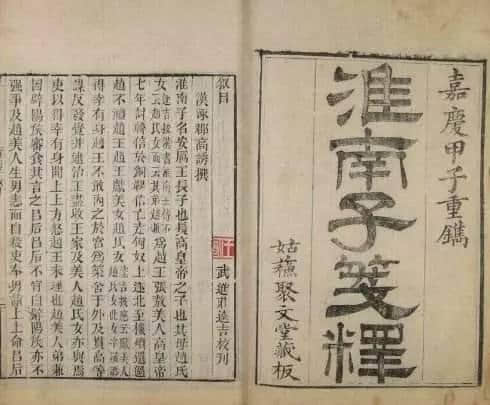

在曾国藩一生的学问研究中,程朱理学始终占据中心地位,是其安身立命、从政治军的思想根本所在,但同时道家思想对曾国藩精神世界的实际作用也十分重要。曾国藩生平对道家学说有过深入研习,《淮南子》即是其一。

曾国藩熟稔《淮南子》的思想文本,对书中的十三篇内容都有直接论及,这占到全书篇章的一多半。在《读书录》中,曾国藩主要对《淮南子》进行文献学路径的研究和探讨,包括两则文本校勘,9则字义与文义的阐释,两则对篇章特点及要旨的概括,15则对《淮南子》中文字出处的溯源。

曾国藩对《淮南子》中文字的溯源,主要基于其对先秦道、儒两家典籍的精熟程度,其中又尤以《庄子》为要。曾国藩在《读书录》中,共找到13则《淮南子》袭用《庄子》文字处,他在一定程度上已经深刻意识到《庄子》与《淮南子》之间非同寻常的思想关系。尽管曾氏在这里没有展开更为深入的研讨,具体阐明二者之间思想承续关系的形成原因,但这无疑对以后治“淮南子学”者有所启发,有利于他们进一步的研究。

咸丰十年(1860),正是曾国藩与太平军进行激烈对抗和持久作战的时期。而曾国藩对《淮南子》的研读,也恰好是在这一最为危险紧张的时期进行。由此,《淮南子》对这一时期的曾国藩而言,实际上有着不同一般的思想意义。

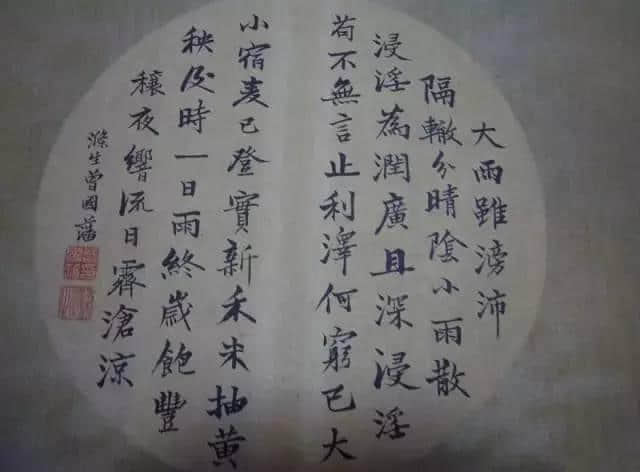

曾国藩在日记中,不仅详细记载自己通读《淮南子》的过程,而且还留下一些具有其个性色彩的体悟之言:

一是有所感于大禹之圣劳万民。

咸丰十年十二月初九的夜晚,曾氏读《淮南子·精神训》时,对其中所言“大禹竭力以劳万民”,“若有所感”。实际上,《淮南子·精神训》云:“禹南省,方济于江,黄龙负舟,舟中之人,五色无主;禹乃熙笑而称曰:‘我受命于天,竭力而劳万民,生寄也,死归也,何足以滑和!’视龙犹蝘蜓,颜色不变,龙乃弭耳掉尾而逃。禹之视物亦细矣。”其本意在于强调为人君者能以“治身”为要,重在精神修养,而非迷恋世俗权势,以此追求理想的生命境界。曾国藩并没有着眼于此,而是借用“禹”之所言“竭力而劳万民”,抒发自己长期辛劳于军政之间的个人感慨。

二是有所思于诸子之作多剽袭。

咸丰十年十二月十四,曾国藩读《淮南子·氾论训》后,夜有所思,云:“阅诸子中,惟《老》《庄》《荀子》《孙子》自成一家之言,余皆不免于剽袭。”言外之意,《淮南子》作为汉代“子学”的重要论著之一,若论思想的原创性,也无法与前举四书相比,同属“剽袭”的范畴。曾国藩此语,是出于对《淮南子·氾论训》中所论“百家”的思想反应,后者提出:“百川异源而皆归于海,百家殊业而皆务于治”,极力主张“苟利于民,不必法古;苟周于事,不必循旧”,“因时变而制宜适也”,对先秦“百家”之学表现出不拘一格、务实变通的政治态度。曾国藩所说的“剽袭”,与其说是有意贬低其他诸子,毋宁说是想着重指出先秦诸子中普遍存在着相互影响和渗透的思想现象。

三是有所慨于有道之士需遇时。

咸丰十年十二月廿九,曾国藩再次翻阅《淮南子·俶真训》。这次与前次不同,曾氏在日记中写道:“言有道之士亦需遇时,为之增感。”《淮南子》对“至德治世”与“夏桀、殷纣”之世的这种比较,很显然,使曾国藩联想到同治咸丰以来天下大乱的社会现实,故此对《淮南子》所言“体道者,不专在于我,亦有系于世矣”,不免产生痛切的“增感”。

四是有所激于功名之立可强成。

咸丰十年十二月廿一,曾国藩夜读《淮南子·修务训》,看到文中有“功可强成,名可强立”之语,感到“若有所会”,产生精神共鸣。从“耻圣道之独亡于己”的“南荣畴”与“曾茧重胝,七日七夜,至于秦庭”而救楚的“申包胥”身上,曾国藩找到了自己的精神动力,勉励自己努力有为,不言放弃,以求成就功名。

曾国藩对淮南王刘安也有着深刻认识。从曾国藩日记的记载来看,《淮南王安传》有四次为其所直接提及,这四次对《史记》《汉书》中《淮南王安传》的温读,贯穿曾国藩的青年、中年和晚年时期。

作为晚清时期的一代儒臣,曾国藩一方面坚持孔孟之道、程朱理学,另一方面对诸子百家之学也广为博览择取,并没有在学术思想上狭隘地固守门户之见。

曾国藩这种开放通达的态度,使其能理性认识和对待诸子百家之学,尤其是《淮南子》在内的道家思想学说。对淮南王刘安及《淮南子》,曾国藩都有着自身独到的思考,并能提出一些具有启发价值的学术见解。

首先,曾国藩对“淮南子学”的研究,较为充分地表现出清代乾嘉朴学的时代特色,坚持重实证、贵考据的文献校理的研究方法。在《读书录》中,曾国藩对《淮南子》的研究主要以读书心得的形式来表现,其内容不论是对《淮南子》文字的校勘、释义和溯源,还是对书中注文的修改完善,实际上都属于文献校理的学术范畴。这种研究方式,虽然看起来零碎分散,缺乏系统性,但却为清代朴学家们所惯常使用。其次,因曾国藩是晚清时期著名的古文家,深受桐城学派影响,故此其对《淮南子》的研究也带有一定的文学色彩。最后,作为传统的儒家士大夫,曾国藩身兼学者与政治家的双重身份,因而其对《淮南子》的研究也体现出儒家化、政治化的历史特点。咸丰十年时,曾国藩对《淮南子》的研读和评议对此就有着充分反映。曾氏因在祁门期间,处于政治军事的严重逆境之中,故而对大禹之“竭劳”深有共鸣,借此激发自身的历史使命感,支撑其与太平军作战的精神信念。而对《淮南子·修务训》中“功可强成,名可强立”的“若有所会”,更是如此。在某种程度上,《淮南子》实际成为咸丰十年中曾国藩重要的精神资源,而曾氏对《淮南子》的思想解读也表现出偏离原著的儒家化倾向,与其现实中的政治心态紧密难分,这使得曾氏的《淮南子》研究,不仅具有学术的内涵,也更多地包含一种高度政治化的个人体悟。