我上初中的时候,语文课本有鲁迅几篇文章《一件小事》、《孔乙己》、《社戏》、《故乡》,注明选自小说集《呐喊》。我迫切想获得这本小说集,可是,周围书店没有卖。有人说,大名县城肯定有。

该年的三月三十日(周日),母亲终于答应带我去大名了。到了大名县城以后,迫不及待地到了南街新华书店。

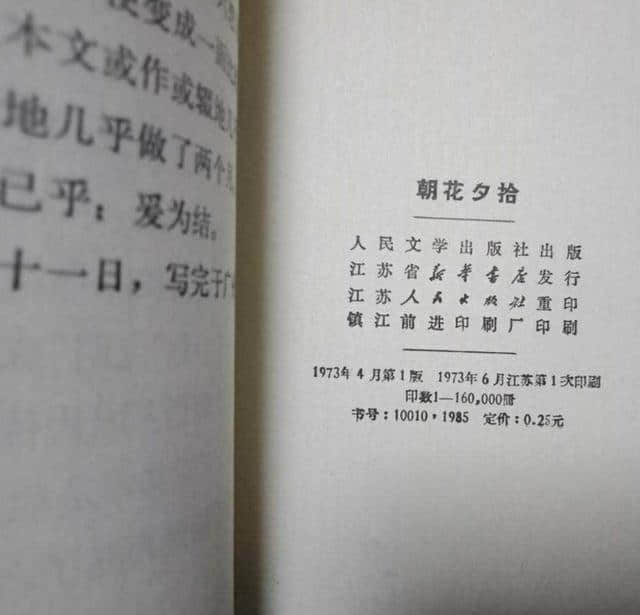

看到人民文学出版社鲁迅的作品单行本,在家时翻阅过《二心集》《三闲集》《且介亭杂文》,对这些“匕首”“投枪”没有多少兴趣。偏偏没有《呐喊》,也许是脱销的缘故,我只好买下《彷徨》《朝花夕拾》《野草》。然后,到我外公住宿的“八大局”木楼里,还顺手拿了他一套《各国概况》(上下册)。

《朝花夕拾》里面有一篇《父亲的病》,写得非常细致。譬如:“药引子”:“蟋蟀一对”“要原配”。似乎昆虫也要贞节,续弦或再醮,连做药的资格也丧失了。还有,“衍太太”让鲁迅大声喊不停,以致即将咽气的周老爷子无法平静。其实呢,我们老家的风俗是待老人倒头以后,要求长子到院子里在众目睽睽之下冲着西南方向大声喊“爹”数声。“衍太太”让鲁迅在老爷子生前喊,有误导的嫌疑。

鲁迅就在《琐记》里讽刺了“衍太太”:十多岁的鲁迅在和几个孩子比赛打旋子,看谁旋得多。她就从旁计着数,说道,“好,八十二个了!再旋一个,八十三!好,八十四!……”但正在旋着的阿祥,忽然跌倒了,阿祥的婶母也恰恰走进来。她便接着说道,“你看,不是跌了么?不听我的话。我叫你不要旋,不要旋……。”

《五猖会》里写的“背书”情景和《红楼梦》比较相像:应用的物件已经搬完,家中由忙乱转成静肃了。朝阳照着西墙,天气很清朗。母亲、工人、长妈妈即阿长,都无法营救,只默默地静候着我读熟,而且背出来。在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么“生于太荒”之流夹住;也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。

他们都等候着;太阳也升得更高了。

我忽然似乎已经很有把握,便即站了起来,拿书走进父亲的书房,一气背将下去,梦似的就背完了。

“不错。去罢。”父亲点着头,说。

大家同时活动起来,脸上都露出笑容,向河埠走去。工人将我高高地抱起,仿佛在祝贺我的成功一般,快步走在最前头。

过去,都是“严父慈母”式的教育,父亲大都扮演着“狠角色”。我的父亲信奉“棍棒出孝子”的理念,施行高压政策,致使我从小饱受皮肉之苦。姐姐是女孩打不得,因为女孩脸皮薄,不要说打,即使是吵也要采取方式,适可而止。有一个现成的例子,南街某人当街扇了女儿一巴掌,想不开,喝农药死了。还有,我的邻居扇了女儿一巴掌,把眼睛打斜了,嫁人都受了影响。我的两个弟弟还小,挨打的重任都落在我的身上了。

最早的一次,母亲到四村教学,带上姐姐和我,把二弟搁在奶奶家。我们每个周日回来见面,都相拥而笑。有一回乐极生悲,抱着一撒手,磕到了二弟的眉头。分手的时候,二弟每次都哭。我和姐就擅自偷着把二弟领到了母亲教学的四村。奶奶和几个姑姑在家都找疯了。回来自然逃不过一顿惩罚。我和姐在屋里立着,先是挨训,还有邻居两个九儿大姐姐在一旁劝和。说着说着,父亲就动怒了,上来踢我,他穿着拖鞋,不小心踢到顶梁柱上,当时脚趾头就出了血。这下更狠了,又一脚,却踢在了拉架的九儿身上。他不得不停下来,向九儿赔罪和道歉。

他可能吸取了教训,从此,借助一根生胶厚皮棒定为“家法”。惩罚的时候,就用皮管抽。

好在,母亲说过“打人不打脸!”,虽然挨打,庆幸终究没有挂过彩。

都说鲁迅的骨头是最硬的,我想大约也是棍棒打出来的吧。

鲁迅在日本留学的时候,光复会陶焕卿让他刺杀清庭要员,他说,老母亲怎么办?因此,换了别人。鲁迅当然是孝子,另外的原因,可能是他从来不主张无谓的牺牲。

他大概喜欢过刘和珍,写过一篇《记念刘和珍君》的文章。他冒着危险从“堡垒”里站了出来。

有一天,语文老师给我布置写作文。我当时因为身体缺乏维生素,写作文时,鼻血滴在稿纸上,顺势写下:真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。

老师说:你的鼻血,怎么能和英雄的鲜血相提并论呢?

- 上一篇:关于黄河问题

- 下一篇:教师节 | 最美的诗词送给最爱的老师