唐诺在他的《尽头》里有一句话,引用英国人切斯特顿写给朋友的诗:“我的朋友,当你我年轻的时候,世界已经很老了。”

这句话,几乎概括了我拍摄《他乡的童年》所有六集之后的感受:当我们讨论童年时,这世界已经很老了。

我们对教育感到焦虑,常常因为我们只看见眼前笔直而狭隘的那一条所谓“成功”,所谓“人生”的标准道路。

可是,这世界苍茫辽阔,繁华幽深 ,童年的眼睛本来最能与之接通,探究其秘密。如果从童年开始,就被送上一条人为的“成功”传输带,一个劲身不由己往前赶,那岂不是对生命的一笔糊涂账。

而且,放心,我接触到那些看闲书、兴趣不主流的孩子,大部分成绩都不差,真的。他们在阅读世界。

——周轶君

芬兰:平等与信任的教育理念

1、你忘记了,教孩子抬头看看天空

周轶君:我之前跟陈秋菊老师沟通的时候,她给我讲了个故事,让我特别感动,她说,对于乡村的孩子来说,最重要的是他们的眼界不够开阔,因为他们没有机会去看世界。

她曾经带着孩子们学习一篇课文,其中提到了海,孩子们就问她大海是什么样的,因为他们从来没有机会亲眼看见海,然后陈秋菊老师就去旅行,拍了照片回来给孩子们看说海是什么样子。

陈秋菊:因为我们在四川,没有海,而这些乡村孩子的眼里并不知道海是什么样,尽管课文会描写得很好,但他们没有办法去想象或是没办法亲眼看到,可能也有各种图片,但是他们没有那种切身经历。

周轶君:你给他们看你拍的那些照片的时候,他们是什么反应?

陈秋菊:很激动。就说“我也想去,我长大我也想去这些地方”,让他们有了一个对未来的憧憬,想去看看外面的世界是什么样子。

李玫瑾:我觉得我们现在的教育,很多人好像都深陷其中,我经常看到很多非常焦虑的家长,觉得对自己孩子最重要的教育目的就是如何进入一所重点学校,但是都忽略了教育本来的目的和意义,我们现在缺少一种理性的观念。

比如刚才说看海,“看”本身就是“观”,海也可以给我们形成内心的某种观念。但现在我们很多人的观念往往容易陷在眼前,陷在你眼前仅能看到的东西,可是还有很多东西是更远的东西——比如我们在生活的时候,很多人很少会想到生和死当中关于“死”的问题,但是如果你把死的问题真想明白了,你的人生才算活明白,这就是一个理念的问题了,“理”就是一种理性的态度去思考。

我们的教育也是这样,缺了一种理念的东西。

周轶君:对。前两天有一个家长就问我,我觉得这个问题似乎是每个人必须要问,但是一问我又觉得我回答不上来,他问我说,教育的根本目的是什么呢?我就愣住了。

李玫瑾:因为我学哲学的,我们讲哲学发展的历史,其实很简单,就是三步——第一就是自然,第二是社会,第三就是自我。

也就是说,哲学史早期在试图解决的问题都是,世界是什么,世界是由什么元素组成的。

第二步就是社会。社会是怎么回事,从这里开始认识到人的活动的一个环境,彼此连接的种种制度、文学等等。

第三步就到了自我,也就是认识内心。比如以萨特为代表的存在、虚无等等。

实际上,孩子的成长过程也是这样——他在成长过程当中,先认识外界,接近土地;随着长大,他开始发现人和人之间的关系,开始发现处理关系问题的麻烦之处,他开始产生困惑,同学关系、师生关系等等;当他成年了,当在工作中遇到烦恼,开始会思考“自我到底怎么回事”“自我的价值”等等。

所以,人的发展历程应该是从外部到平行,再到内心。我们的教育实际上应该跟这个历程是相辅相成的,第一步让孩子先去认知外界、认识自然。

陈秋菊:以前我们常说大城市的孩子接触自然、认知自然的机会特别少。但是今年我发现,乡村孩子其实也没有更特殊。今年上半年,我给孩子们一个绘本,绘本叫《花婆婆》,里面有一些豌豆花、胡豆花,我就问这些乡村孩子们认不认识,结果全班孩子都说,他们也不认识。

我觉得特别惊讶,因为我从小就是农村长大的,我对稻谷、玉米这些常见的农作物很清楚,所以我以为这些孩子也都应该都是知道的,但其实他们并不清楚,这种表现让我特别意外。

我当时就想,不行,这个课我不能只在课堂里上,于是我就把他们带出去,带到我们周边的田野里去,就在田野里面去上的那堂绘本课。当时那个季节正好土里的豌豆花,胡豆花、油菜花全部都开了,我就一一向他们介绍,他们也觉得很新鲜,以前没有人这么跟他们讲。

周轶君:为什么呢?

陈秋菊:我后来分析了一下,现在乡村的孩子大多是农村的留守儿童,爸爸妈妈在外面打工,爷爷奶奶、外公外婆在家里带他们。但是这样的隔代教育往往特别宠爱,不让他们接触农活,然后也没有机会、没有人告诉他们,我们要去认识一下自然,我们要去认识这些农作物。家长们也觉得,认不认识这些东西对孩子好像也没什么关系,爷爷奶奶们觉得孩子只要吃饱穿暖,去上学、不出事,就好了。

周轶君:其实也可能,中国人把读书这件事情看得特别高,“万般皆下品,唯有读书高”。就像现在孩子要考试前,家长第一句话就是“什么也别干了,你就是学习”,觉得不需要跟大自然接触,不要到外面去风吹日晒的,就坐在房间里学习,这才是你的出路,但实际上在大自然里他们可以学到很多很多的东西。

李玫瑾:是,比如说一个很简单的事情,就是天空。

我小时候有一次,我母亲领着我去串门,回来已经很晚了,我当时很恐惧,因为往家走的路上天太黑了。我妈妈可能看出来了,就开始跟我聊,我妈妈说,你看,天空上面有牛郎织女,可我当时抬头一看,黑乎乎的,除了星星哪有牛郎织女,然后我妈妈就跟我说,你看那个是银河,虽然也找不着,反正她讲的时候我在听,那个晚上之后我对天空的印象极深。

而且后来我发现,很多能和家长去谈论天空这个话题的孩子们,后来都成为很有思想的一个人。我在想,是不是因为天空给了你一个无尽的、无边际的感觉,唤起很多的遐想。再比如银河,即使你明明看不到那条河,但是你仍然会试图去寻找。自然里包含很多值得探索的东西。

但是,现在有多少孩子有机会,可以听爸爸妈妈讲天空。很多父母可能都忽略了这个问题,教育当中也忽略了这个问题。

陈秋菊:而且跟父母的陪伴也很有关系,孩子可能不会记得平时生活中发生了什么事情,但是那一个场景就会印象特别深刻,所以我现在给孩子布置作业的时候也会有一项任务,就是要跟爸爸妈妈一起去听听雨的声音,一起去夜空观察一下星星,让爸爸妈妈陪着他们去周边走一走等等。

周轶君:你们说的这个让我想起了好多好多事情,特别有意思。包括看天这个事情,因为在古希腊语里,人就是被称为“朝上看的动物”,因为只有人会朝天上看,而动物几乎都是朝地上看的。

我之前还听到一个说法,谈到动物和人的区别是什么——就是,动物它只了解环境,了解自己周围的东西,而人是了解这整个世界,对很遥远的东西也会有认知,所以这是人和动物之间的区别。

你们刚才说到的看天空、陪孩子听雨,我就想起有一天下了大暴雨,学校都停课了,我就叫上我的孩子们,一起出去走一走。我们一起披着雨衣出去,走到山里的时候,就看到一只特别大的大蜥蜴趴在路上,它特别奇特,那天它的嘴唇是粉红色的,当时我们都会觉得不可思议,怎么会有这样一个小东西趴在路上。我们三个人就在暴雨里,愣愣地看着。

后来我就觉得,我的孩子可能长大以后,他们会记得这样一个瞬间,我们三个人一起在暴雨里观看了这样一个非常奇特的景象。其实他们不需要记住这只蜥蜴究竟是个什么动物,这些知识可能都不重要,只是那一个瞬间,他们可能一生都会印象深刻。

我之前在芬兰拍摄《他乡的童年》印象很深刻的一点就是,我以为他们带孩子去看那些植物,都要他们说出植物正确的名字,但他们就告诉我,在芬兰比较小的孩子,并不需要你念出正确的名字(很多植物都是拉丁文名),他认为孩子可以自己闻一闻、看一看,然后自己想象出一个名字,想叫它什么都可以。

其实孩子探索世界的边界,就由他命名的这个东西开始。

人的求知欲是从哪来的?就是对一个你并不了解的东西,当你了解了以后的这种感觉,你就掌握了这种快感,会觉得很快乐。

陈秋菊:对,生活的这种经验实践是特别重要的。

2、让孩子的眼睛里闪着光

周轶君:刚才陈秋菊老师说到一个重点,其实对于很多事情,孩子自己有思考每一个环节该怎么做。我经常就觉得,我们的孩子其实掌握的知识点很多,但是如果要把一件事情和另一件事情串联起来,这种思考应该怎么去培养?

李玫瑾:我接触大学以上的学生比较多。当时我就听到很多关于高考的说法,比如说高考是唯一公平的方式,很多外地学生的报考分数比北京高很多,为什么不能被录取,而北京分数那么低的孩子还能上大学。

但是根据我对于学生的了解,我就发现一个问题,北京的学生虽然分数不高,但是他们的提问(问题)特别多,思维很活跃。相比之下,很多外地来的孩子,反而很安静,他们问题很少。

在调研中我逐渐发现,越是那些经济不太发达的地方,学生越会被集中在学校,就为了高考而学习。所以,他们可能从初中甚至从小学开始,就一直被圈在学校里,一直圈到高中。当他们考上大学以后,反而失去了对问题的探索欲,视野也更狭窄。

陈秋菊:因为我是教小学的,我常常会疑问,为什么咱们的孩子他的眼里没有光。就像刚刚李老师说的,可能我会为了要获取某种知识去学习,大人总是说“读书是你唯一的出路”等等,他们就不会去思考,我为什么要学习这样东西,知道了这个东西对我有什么帮助。

李玫瑾:这就涉及到我刚才提到的教育理念的问题,就是我们教育的意义在哪。你可能会发现,最后你辛辛苦苦培养出来的孩子,他们好像知道了很多,他们有很高的分数,但是他们可能连最基本的生存问题都不清楚如何解决,比如不会做饭,到菜市场不会选菜,当然这都还是小事,最重要的,刚才你在说的时候我都在想一个问题,他们可能至始至终都不懂得人生命的意义。

有一次我去陕北某个地方出差,他们带我去看当地一个大户人家盖的一套大房子,那个地方其实都是山,非常贫穷的一个地方,当时车在开的时候我就想这地方怎么能住人,但当车进到那个地方的时候我特别意外,那里的房子盖得非常好。后来他们就讲,他们是怎么把这些泥土夯成这么大一块地,而且那些房子后面山洞掏空以后全是一个格子一个格子存放粮食的。

这个户主每年收粮食,等到灾荒,或者没有充分降雨的年份,粮食亏空他再开仓放粮,所以他能让这地方的人口持平。而这套房子其实是户主三个儿子设计投资的。

我就在想一个问题,我们现在很多人考完试以后他就走了,很少有人说要回去建设家乡,就算想建设他可能也不知道怎么建设。

但我认为,就像那三个儿子一样,这才是人的生命的意义,就是你在一个什么地方长大,你至少应该了解这方水土,怎么能让它越来越好,当你一旦有条件、有资质,你先把自己生活的地方变好,我认为这才是教育的意义。从小没有去了解自己的家乡,这是我们现在教育中最缺欠的。

所以,为什么我认为芬兰的教育很好,因为它首先让你去认识我们生活的一个自然环境,而不是只教人天天看书本,学习书上的知识,学完了以后又都是破碎的,我们很少让孩子去真正了解自己的身边。

周轶君:我发现很多家长会存在一种思维模式,就是“结果导向”。就以我自己为典型,我们经常会问:这有什么用?这能干什么?

陈秋菊:做了有什么结果。

周轶君:对,其实刚才我们的讨论里就是在说明,过程很重要。那次我去印度,当中拍摄了一个做玩具的老师,他当时给我们示范,他拿着一根吸管,一边吹一边剪,他就能够吹出哆瑞米发嗦啦西哆几个音,后来我回家剪片的时候给我女儿看,孩子真的学得特别快,她马上去厨房拿根吸管然后两次就会了。

她的眼睛里闪着那个光,我就觉得我从来没有看见她眼睛里这样的光,这完全不同于一个玩具的意义,这个特别有意思。

3、人,才是最宝贵的资源

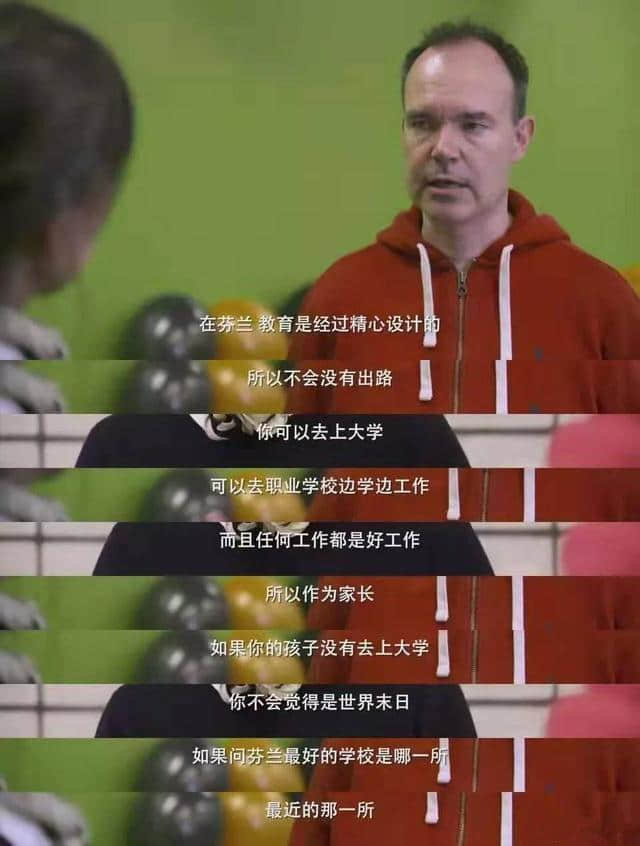

周轶君:在《他乡的童年》芬兰那一集,可能让很多人还特别感慨的一件事情就是芬兰他们的不竞争,这跟我们几乎是完全相反的。我们的竞争几乎就是深入骨髓,分分秒秒都在比较。

但我们首先得承认,的确有国情的不同,历史的不同。为什么芬兰和中国很不一样,首先从历史上来看,芬兰人口特别少,独立其实也很晚,它跟周围北欧国家都很不一样,比如丹麦是一个历史非常悠久的国家,瑞典原来是一个海上霸权,然后挪威有丰富的石油资源,非常富有。

而芬兰,它几乎什么资源也没有,除了有木头、有森林以外,它最宝贵的资源就是人。所以对他们来说,如果不把人当作最宝贵的资源,投资于人的话,它就什么也没有了,这国家可能就不存在了。

最不一样的,比如说像中国和英国这样的国家,其实都是把资源放在头部或者说顶部,也就是说,越好的人才得到的资源越多,越希望让你再往上走,因为我们需要精英去建设国家。

但是像芬兰这样的国家,即便你的天资或者天生的条件差一些,它对你的投入反而更多,它就是一定要把每个人都往上托。

比如我在芬兰当时接触到一个家庭,爸爸是中国人,妈妈是芬兰人,他们有三个孩子。但排行老二的孩子,其实爸爸当时坦诚说,他是天生稍微有智力发展比较落后的情况,但在芬兰,他们就会让他先专门去上一些特殊学校,然后再让他回归到常规学校,给他很多的鼓励。现在,这个孩子已经可以自己装配电脑零件了,他爸爸就说,如果这个孩子不是生活在芬兰,可能早就被化归为某一类比较落后的孩子,可能就不会有机会了。

周轶君:大家也有人说,芬兰教育那么好,为什么自杀率挺高。我在那边就亲眼看见一个人跳河了。

李玫瑾:对于自杀,我们可能是有我们的一个标准。事实上,人对于生不能选择,但是对于死的选择,我认为应该尊重。

所以在这个问题上,一个人如果要选择自杀,他一定有他自身的一种困扰,虽然我们说有一部分人自杀是属于一时赌气,但有的人自杀确实是他觉得生对他已经没有意义了,他就选择死,我倒是觉得自杀率高不一定就能代表这个社会怎么怎么样。

周轶君:对,它各有各的原因。芬兰可能有一些特殊的原因,比如确实见到阳光比较少。而且他们人好像比较孤立,人和人之间,一方面在家庭之间相互尊重,彼此成员很尊重,对小孩也要很平等,但这种平等也造成了他们的关系其实没有那么密切,我们用中国人的话说没有那么“黏糊”。他们如果发生了什么事其实不太愿意和家人去倾诉,跟朋友这样的渠道他可能也要先想想是不是打搅别人了。

李玫瑾:我觉得可能两个原因,一个就心理学上研究,智商越高的人越倾向于独自生活,智商中下的人可能就更倾向于群体,因为在遇到问题的时候他们往往还需要看别人怎么办,或者依赖他人的帮助;还有就是温度,寒冷的地方人相对较少,因此人见到人就相对比较困难,久而久之他也容易出现孤单。

周轶君:所以他们有很多人有社交恐惧症,以前中国的网络上不是很流行“精分”吗?就是芬兰人的社交恐惧症。

但是他们就是还是和我们刚才说的这种不竞争的观念,李老师您觉得到底教育当中是竞争好,还是不竞争好?

李玫瑾:我认为完全没有竞争确实也不行,尤其在资源匮乏的情况下,竞争几乎不是一种主观意向了,是生存需要。

竞争首先是和资源有关,如果人口少面积大,自然资源完全满足每个个体,就可以不竞争。

周轶君:确实,虽然我们不能什么问题都归于人多,但人多是我们基本情况,这是一个事实,这种事实基础其实会决定你的资源分配方式和你的思维方式。

李玫瑾:所以竞争首先是资源的竞争,然后在资源竞争基础上慢慢就会形成心理上的竞争。

中国人口还是比较多的,而且虽然我们土地面积大,但是真正适宜生存的地方和人口比例上,并不是特别占优势。

周轶君:但有时候要有一个平衡、有个度对吧?会不会有时候,其实并没有那么强烈的资源竞争了,但我们仍然在超前焦虑的要进行竞争?

李玫瑾:这实际就是心理上的一种惯性。

4、教育当中,别把人最本身的东西忽略了

陈秋菊:我感觉现在还有一个现象,是很多乡村的父母还是会认为,读书没有太大的作用。他不会认为,孩子不能输在起跑线,因为他们连管自己的温饱问题,让自己的生活条件变得更好,都不是那么能够应付得过来。

这些家长就会觉得,孩子读那么多书也没有用,还不如出去打工。现在劳动力那么贵,可能读了初中就出去打工挣的工资比老师还要高,就认为读书没有用。

李玫瑾:这在于我们中国的教育,它的意义并不是让人感受到教育跟我们的生活有关。所以,我认为我们仍然是一种精英教育,而不是一个基本教育。

教育实际上是赋能,是赋予你能力,这个能力有多种。但是我们的教育不是赋能,是选拔人才。所以这个过程就会导致,有的人担心自己到不了金字塔结构的顶上,另外一些人就会觉得反正学再多也没有用。

周轶君:但是在中间那一层的人就会特别焦虑,因为他们孩子自己会掉下去,但又觉得我还有希望再往上进一层。

李玫瑾:其实焦虑的往往是什么样的人呢?就是他有能力,但是他没有权力,或者没有一定的社会性保障,有自我的资源,但缺乏社会性的资源,这种人就特别容易焦虑。

周轶君:很多人看完芬兰的教育,也觉得那些教育理念特别好,但是看完以后往往有两种反应,一种会觉得挺好的,对他们来说有一种疗愈感;另外一种就是,看完以后反而更绝望了,因为觉得我们又不是这样的情况,那该怎么办?

李玫瑾:其实这个想法又说明,我们思维存在一种问题,就是我们看到任何一个东西的时候,绝对不应该只是拿形式,还是应该讲理念。

就是你要明白,比如芬兰注重了教育的哪个问题,这个问题是我们所忽略的,而不是说我们也必须把孩子领到森林里去,我们甚至没有那么多森林,所以我认为看这个节目,实际上我们不是一个简单的去看他们是怎么去教育的,而是看他们教育的目的和想法设计究竟是什么,我觉得这才是对我们最有意义的东西。

中国现在很多父母的教育焦虑,到底焦虑在哪?在于他们没有明白教育是怎么回事。

我个人理解,孩子早年一定从身边,从自然到生活上的事情,甚至包括做饭,这些学问都要有所了解。不要小看做饭,你就光到菜市场就是学问,对吧?什么样的鱼是新鲜的,有生活经验的眼睛一看就知道了。如果你能把饭做好了,凡是会吃的人都聪明。我们现在教育当中就是人最本身的东西都忽略了。

周轶君:但是李老师你觉得有可能说服焦虑的中国家长们吗?我觉得我跟他们聊这个话题会伤感情的。我有一回碰到一个家长,当我问他,你周末都去哪?他说没有周末,周末就带孩子去补课。我说你的孩子多大?我以为快高考了,结果他孩子才八岁。

李玫瑾:这种思维荒谬在哪?实际上我们做教育的人都知道,中国的教育注水是非常严重。比如你把孩子交给老师三个小时,那老师的水准会决定这三个小时的质量,可是你考察过这老师吗?可能这老师还不如这些家长的水平。

周轶君:有的人说,这个补课的老师,可能是某某学校里的,孩子能不能进学校的超前班,这个老师可能恰恰就是那个班的老师。

李玫瑾:马斯洛研究过那些优秀的人物,他们是怎么能够去发明创造,他提出了一个人本主义心理学,人本主义心理学是什么样一个概念?

我经常喜欢举一个例子,我们一位老师曾去国外的超市买鸡蛋,有一个鸡蛋是一个包装的,价钱很贵;还有一个是四个包装的,价钱还没有这一个包装的这么贵。于是他拿着这两种鸡蛋去问超市服务员,说这两个都是鸡生的蛋吗?服务员回答说是。那为什么价钱差这么多?服务员回答说,这是有鸡权的鸡下的蛋。

什么意思呢?鸡权的鸡就是给它充分自由,它想吃什么就吃什么;它想吃青草就吃,然后又吃个小虫子,甚至吃点土,它是根据自己的感觉去吃的,所以这个鸡显然和那个鸡就不一样了,那些鸡是被圈养在笼子里,吃着盆里和完的食物——我们现在的教育就是后者的这种食物。

这个小故事是什么意思?也就是说,真正有创造力的人反而都是松弛的。

很多的发明创造都是在松弛的情况下出现的。只有在技能的领域当中才是靠训练完成的。

如果你把一个智能的东西,用技能的方式去培养,尽管你可以把它挤到那个程度,但这是技能,就包括智力也是技能,言语就是智力技能,这些都是靠不断练习。

现在很多家长不懂心理学,而且最重要不懂人的心理,于是他会让孩子去用一种技能的培养方式练就他的智能,这样的孩子即使考上名校,可能最后也不会有很大的创造能力。

陈秋菊:在丹麦有一句话就说,孩子不会为了学习去玩耍,但是学习肯定会在玩耍中自然产生。老师会没有痕迹地让学生掌握那些技能,而且那个地方对老师的门槛设置是让我们觉得应该思考的。

在丹麦如果一个人要去当老师,首先得在学校实习两年,然后再去一位教师那任三年的助理,最后再回到学校学两年知识,一共就要花上七年时间,他才能够进入一个老师的行业。

周轶君:在芬兰我印象特别深刻,他们的老师也很松弛,没有人来监督他们,他们在自己的课堂里权力特别大,就是该怎么教学这些事情都是可以自己决定的。

但后来你会发现,就是一种信任。我觉得我们可能最学不到的是这种信任的链条。

李玫瑾:我还是那个观点,我们的社会在处理一些问题的时候,忘记了理念先行。

对谈人介绍

周轶君:

英国剑桥大学国际关系硕士。知名战地记者、国际议题作家,纪录片主持人、导演。著有《中东死生门》《走出中东》等书籍,受邀参与《锵锵三人行》《圆桌派》等节目。

李玫瑾:

中国人民公安大学教授、研究生导师。中国青少年犯罪研究会副会长。长期从事犯罪心理和青少年心理问题研究。

陈秋菊:

四川乐至县中天镇乐阳小学语文教师,曾获“最美乡村女教师”称号。游学丹麦,立志“做学生的眼睛,带他们看到外面的世界”。