儒家法家,都是君主制下的,如果是搞民主制,可以不研究这两个词。儒家务本,认为本厚末就不会薄,所以致力于把人心的根本搞好了,比如要忠君阿,要孝顺阿,要良知阿,认为这个本有了,人的行动自然就是好的了。从道理上讲没错。画个二维坐标轴,儒家在纵坐标上。法家务的是表象和行为,以利益和惩罚来调动人做好事,别干坏事。法家在横坐标,相比来讲,纵坐标的儒家关注人,横坐标的法家关注行为和业绩。

法家的特点是短期效果好,但未必有长期效果,因为只关注表象。儒家按其宣传的,应该能塑造长期竞争力。同时,儒家是偏贵族性的东西,务本,务长远(因为关注的是人的精神方面嘛),并且孔子也是生活在贵族时代。法家是偏布衣的东西,很现实,很接地气,商鞅也是布衣社会的人。如果说法家是现实主义者,那儒家就是理想主义者。同时,喜欢法家的也都是出身布衣的人,比如朱元璋、毛泽东,或者秦始皇这种地域落后的地方的,他们选择它,就是因为它现实、有效(短期效果好),他们还不太意识到长期的东西。

而选择儒家的,都是右派,考虑长期利益为多,类似宋襄公,被布衣的毛泽东说成蠢猪。基本上,法家的缺点就是不能建立起长期竞争力,因为只务末,比如诸葛亮搞了半天法家,但是下面人的本没有提高,他一死,下面最大的魏延、杨仪就互相打起来了,曹操的法家也是如此,持法严谨,短期效果好,但国家还是不长久,人没有养成廉耻,司马懿篡权也没有心理障碍。这是法家的缺点,没有长期竞争力。

儒家务本,可以有长效,但是对人性的现实性一面考虑不够,所以只能是理想主义,容易流为假仁假义。从齐宣王和南郭先生的滥竽充数的故事来讲,我说儒家思想管理一个乐队都管不好。这事还要仔细看,真的按儒家思想管理,不应该是混饭吃,而是真的从精神层面使得南郭变成一个君子。他自然不会滥竽充数了(都不需要对他进行考核)。按法家的办法,当然立刻就会使得南郭不敢滥竽充数,但是南郭肚子里还是被动的,吹也吹不出多大的主观能动性。可是问题是,儒家怎么使南郭变成君子,办法就是领导(国君)的道德和行动表率,即君子之德风,小人之德草,这是儒家的主要实施模式。基本上也是成立的。但问题是,君主制下的君主,往往不会是好人,无法起到好的道德或行动表率作用,从而注定儒家搞了两千年,成绩一点都没有,清朝第一个驻外大使到了英国,发现孔子推崇的社会人家已经实现了,而不是我大清。

不管怎么样,法家是中国传统思想中的重大部分,而韩非子先生就是法家的集大成者。

(二)

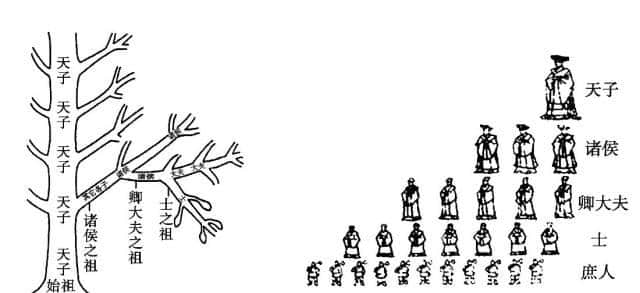

了解韩非子,需要先了解春秋时代和战国时代的重大区别。在春秋时代,是分封制,诸侯国君把一些城邑封给卿,卿家族内部,长子世袭,享有这些封邑。比卿级别低的还有大夫,也有封邑。所以当时没有现代意义上的县的概念,与县官流动性地到县任职不同,当时的城邑,是卿或大夫世代拥有的。

这种封建模式,就形成了弱专制系统,换句话说,臣子们的权势往往大于国君。比如晋国的晋厉公,就被臣子杀掉了。这是因为他下面的八个卿里边,有三个,即所谓的三郤,势力很大,威胁了他。

所谓“三郤”,老大是从前晋国执政官郤克的儿子郤錡(qí,其),此时担任晋国四军的上军将,其次是新军将郤犨(chōu,抽),以及新军佐将郤至。

晋厉公面临着下面的诸卿势大,挤占了自己的权力空间的问题。所以,晋厉公一贯对下面这几家卿,没有好印象

“三郤”非常旺,号称五大夫三卿。郤至“其富半公室,其家半三军”。“公室”就是国君的公族。郤至的家产,相当于国君家产的一半儿,其封邑上的民人可征发出的家族武装,占了晋国军力的一半。

“三郤”为什么可以比国君公族还富裕呢?这要分析一下卿族的经济基础。

卿和大夫有区别,大夫分上大夫、中大夫、下大夫,上大夫即为卿。在晋国,众大夫之中担任了四军将佐的,就叫做卿。卿和四军将佐是同一套班子的两个说法,居国治事就叫做卿,出外打仗就是将佐。这些卿都有自己的私家封邑和土地民人,他们的私家封邑和土地是哪来的呢?不外乎有功于国家,国君赏赐给他,此外就是自己家族富裕,组织民人开荒获得土地。这些封邑和和土地,属于卿家族私有,世代传袭,经营的好了,就有可能搞得比国君还肥。

卿的家族发展的好,主要靠两个方面,一是家族接班人选的好。国君家族是严格的长子世袭制,难免一代比一代的才能弱,而卿家族们迫于卿族间的互相竞争,优胜劣汰,往往选择本家族中的贤能的子弟来当接班人。比如赵衰就选了本非嫡子(重耳闺女所生的赵同赵括为嫡子)的赵盾。第二是卿家族在卿族的互相竞争和成败起伏中,明白了“民本”思想,对老百姓好的,善于争取封邑上民心的家族往往能战胜和兼并其它家族。所以,他们都知道在自己的封邑和土地上尽量施惠于民,对民众征收的钱物少,给民众宽松的待遇。于是,即便家族封邑数量和土地不增加,也会有更多移民愿意加入到他家的地盘来生活和生产。这样,他辖有的民人多,就能在封邑上征出更多的军队,成为私家武装。私家武装也用于出征,比如鄢陵之战,栾氏和范氏的私家武装也跟着去了。武装强,自然国君和别的家族都怕他。

卿的封邑和土地,不同于后来官僚地主的田地,后者对于自己的田地虽然可以世代拥有,但没有行政权,卿和大夫对自己的封邑,则是全权治理,派家臣去治理。现在的某某县,当时往往是某某卿或大夫的封邑,由其家族家臣治理。卿的封邑数量多的可以到数十个。在这种分封制下,卿家族把自己的封邑当作私产,因此往往小心经营,而不是像后代皇帝派来的流官把郡县视为可以抽茧发财的肥肉。也正是因为此,卿家族往往愿意施惠于民,也讲求仁义礼智信这些长效的东西,而后代的官僚(不是卿大夫了,不过是流官而已)则只重短期的利,在道德上比起先秦卿大夫也于境界上就偏低——虽然他们也用先秦贵族们的书来教育自己。所谓贵族,卿和大夫,有的是国君的同姓分支,有的不是,但都是有世袭的爵位和城邑,所以都可以叫贵族。

各姓卿族越发富有,多有城邑土地民人,这虽然在效忠国家,替国家外出打仗时对国君是好事,但是这种势力必然客观上也威胁了国君,国君瞅着他们也紧张。于是,卿和国君之间的矛盾就这样变得冰火不容起来。

看见卿家族越来越富大,晋厉公又急又眼红,眼中仿佛长了钉子。晋厉公决定,再不能让这些白眼狼当贵人了,我要夺回我的权力。于是,公元前574年的冬天,晋厉公决定对诸卿动手。

要想灭诸卿,先得需要几个信得过的人来帮自己。胥童、夷羊五、长鱼矫遂成了晋厉公的死党和帮闲。这些保皇派里边,胥童是头子。从前,胥童的祖爷爷胥臣跟随重耳流浪,被重耳立为了卿,胥臣的儿子胥甲继任为卿,胥甲的儿子胥克又接班当了卿(下军佐)。赵盾死后,郤缺继任执政官,而胥克又闹了神经病,于是郤缺就废了胥克的卿位,从此郤、胥两家结下梁子。郤缺死后,荀林父做了执政官,又传到士会,又传到郤克,目前是栾书。郤缺的儿子就是郤克,“三郤”都是郤克的儿子或族内子弟。

现在胥童终于出人头地了,成了晋厉公的男同性恋伙伴,在床上的无数次亲密接触中,彼此建立了信任。此外,郤锜则抢过夷羊五的田地,郤犨则跟长鱼矫争过田。夷羊五和长鱼矫如今也当了晋厉公的男同志。晋厉公打算在这些男朋友的帮助下,杀掉所有的卿家族,然后以这些男朋友有为卿。胥童替他做了分析:现在几个卿族中老大是栾书,但是应该先从灭三郤开始。三郤家族势大,与其它家族间的怨恨也最多,干掉三郤,别的家族不会有意见。晋厉公同意,于是积极准备向“三郤”发难。

“三郤”闻得了风声,其中老二郤锜就想发动自己的私家武装进攻晋历公,他说:“我作乱终归是一死,但我的兵力也能把晋历公打残废了。”可见“三郤”家族的武装确实厉害,都是从自己的封邑上征的兵。

但是“三郤”中的老三郤至,拒绝作乱,他说:“信义的人不背叛自己的国君,勇敢的人不会选择作乱,国君要我们死,一定有国君的道理。那我们死掉好了。”

于是这一天,在厉公指使下,胥童带领八百甲士埋伏在“三郤”家附近,另两位“同志”——长鱼矫、清沸魋则假装成打架,闹到三郤的衙门,让三郤给断案,三郤刚要拍惊堂木,下边一涌而上,揪住“三郤”就揍。三郤的衙役给隔在圈外边儿,圈内众寡异势,在一通群殴之后,三郤变成了片片儿。尸体随后拖到朝堂上晾着,表示这场行动是由国君批准的。

郤至虽然想冒上去当执政官,但他对于国君还是满忠诚的,最后临危既不作乱,也不逃跑。其它两郤也是如此。如果他们真的密谋作乱,那一定会提前反抗的,具体就是进攻晋厉公的公卒。但是三郤都没有这么办,而是乖乖地等死,他们还是很有古风的。

后来,晋国大夫叔向在他有名的“叔向贺贫”里边说太有钱了不好,他把“三郤”的死因,简单归结为三郤“恃其富宠”而没有“德”。事实上,三郤的死,纯粹是国君和卿大夫家族争锋的结果。

晋国的八卿就剩五个了。随即晋厉公提拔胥童当了卿,把“三郤”的封邑和庄稼地划给他很多。看来晋厉公并不想取缔分封制,只是想用自己的体己人为卿罢了。

“三郤”被他们的国君陈尸朝堂以后,混乱还没有终止。“保皇派”的胥童继续发难,在朝堂上逮捕了执政官栾书和上军佐中行偃。

“保皇派”的意思是,三郤势大难制,当然要砍,栾书作为当权派,也是我们可爱的“皇上”所惧恨的,一并要剪灭,绝对不能手软。长鱼矫说:“不杀了这两个人,您一定会倒霉的。”

晋厉公却下不了决心了,他说:“一朝杀死三个卿了,我不忍再多杀了。”

长鱼矫说:“您不忍,他们将对您忍。如果是外面的民众叛乱,是要用德来感化它们,一味杀戮他们是愚蠢和无效的,但是对于内部大臣逼君,不用刑戮伺候他而用德感化他,也是愚蠢的。您不听我的话,那请允许我告别而去吧。”于是卷了家眷出奔狄国避祸去了。

晋厉公准备用德,派人把栾书、中行偃释放了,并好言安慰。

栾书回家以后,战战兢兢,杯弓蛇影,中行偃就找他串联来了。中行偃不是俗人,他的爷爷是荀林父,荀林父担任中行将,所以他就成为中行氏,他的孙子中行偃目前为上军佐将。中行偃怂恿栾书拿出辣手:既然主公已经不信任我们了,我们干脆先做了他,先下手为强。

于是这俩人合伙搞了个政变,趁晋厉公出游到旧都绛城的时候,当场拘捕了晋厉公,随从的胥童(保皇派)就地处决。

栾书、中行偃把晋厉公抓在手里以后,过了五天,就干脆把晋厉公给杀了,用一辆破马车拉着埋葬了他(诸侯葬礼应该用七辆马车做“陪嫁”,栾书只派一辆,寒碜晋厉公)。

随后,栾书去洛阳迎来了另外一个晋襄公的儿子,立为新的国君,是为晋悼公。

晋悼公不敢跟栾氏、范氏这些强卿抗衡,就提拔了赵氏、魏氏这两个弱的家族做卿,也是后来赵魏韩三国的先人。

我讲这个晋厉公和下面卿族的故事,用以说明春秋时代的国君与自己的臣子之间的关系,就是这样。这也是分封制注定的,因为卿有世袭土地城邑,势力积累,势必就架空国君。

据说春秋时代,杀国君的事有数十起。

晋国是春秋时代诸侯的霸主,它的国君到了中后期就是这样软弱的情况,至于其它国家,鲁国、郑国、齐国、陈国、蔡国,都是出现了臣大于君权的局面,鲁国的三家卿——三桓,即季孙、叔孙、孟孙,长期架空国君,他们在堂上跳国君才能欣赏的64人表演的歌舞,所谓“八佾舞于庭”,把孔子气得够呛,乃至孔子说:“是可忍也,孰不可忍也。”后来三家干脆动武,把国君鲁昭公打出了国,流亡8年,客死晋国。齐国的卿田氏后来干脆杀了国君,自己登上去做了国君,从而使齐国的君族从姜子牙传下来的姜姓,变成了田姓。凡此种种,列国都是这样,到了春秋后期成为严重问题,也是孔子哀叹的主旨。

到了战国时代,世袭贵族做卿的势头被遏制,布衣平民开始崛起。比如商鞅、吴起这些人,他们作为有识之士、痛心疾首之士,就替国君来考虑了。他们想到,国君要想权力加强,必须遏制贵族,取消世袭和封邑,用布衣出身的流动官员来取代这些世袭卿族,这样,君权就能加强。

于是,到了战国时代,贵族政治迅速瓦解,士人如苏秦、张仪、商鞅、吴起、范雎、吕不韦,上去做了将相,主持国政,因为是布衣作官,君权也就强了(君主管布衣官僚,比控制贵族当然容易),于是就形成了君主集权的职业官僚政治。国君也终于算是有权了,从前春秋时代君权软弱的事情,竟是这样解决了。

战国这种政体,日渐强化起来,就成了未来秦汉明清的皇权与士人官僚政治,简单的说是皇权专制。贵族政治一去不复返了。

在战国这种布衣职业官僚模式的政体下,管理模式也要因之发生改变。国君要训练出一套驾驭臣下的办法。从前,各大世家卿族的臣子,通过拉帮结派,培植封邑,交结诸侯,豢养门客,蓄积武装,实是握了国家的大权。商鞅等人意识到,如果国君凭着自己的私人感觉来管人,那是很不可靠的,因为臣子可以互相交结,最好异口同声赞誉谁,谁就上去,而君主靠着私的感受,是只有等着被蒙蔽的份儿。于是就想到了法,不论是先王之法还是诸侯随着改革新定的法,国君一切以这些法来操办,你这个家族,你这个臣子,说了什么话,我就再看做成什么样,对了,有意义了,就赏,错了,出不好的结果了,就罚。君主不再凭自己的私的感觉,而是像木匠一样靠着墨线儿来打削木头。这一套非主观的,供君主拿着,又以赏罚作为辅助,从而驾驭管理群臣的一个东西,就是法。

这也就是法家了。

所以法,从根上讲是帮助君主加强管控、确定秩序、赏罚驱动发展的工具。法家的法理,根本是为国君加强君权和专制张目的。

韩非子是到了战国后期,所以他是法家的最后一位大贤,也把法家的管控群臣模式,发展到了极致,被秦始皇所想慕。

法家的手段,主要就是法、术、势,商鞅侧重讲法,申不害讲术,慎到讲势,而韩非子在书中,对它们进行了整合论述。我们就来看看吧。

- 上一篇:千古一篇,韩非说难

- 下一篇:「诗词鉴赏」正是一年春正好 寒食东风御柳斜