在当下国民教育知识体系中,“商鞅变法”是一个普遍性常识,是一个几乎是妇孺皆知的改革符号。近代史上的政论家和思想家,也被目为改革家的梁启超将商鞅编入其《中国六大政治家》,同为南海门人的麦孟华也认为商鞅是“法家之钜子而政治家之雄”。伟人也曾经说商鞅是“首屈一指的利国富民伟大的政治家,是一个具有宗教徒般笃诚和热情的理想主义者”。

在近代以来的“变法”话语叙事模式中,商鞅成为改革的符号,自然是正面叙事为主。但是,在历史上,对于商鞅的评价却并非如是。太史公在《史记·商君列传》中对商鞅有过这样的评价:

商君,其天资刻薄人也。迹其欲干孝公以帝王术,挟持浮说,非其质矣。且所因由嬖臣,及得用,刑公子虔,欺魏将,不师赵良之言,亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君开塞耕战书,与其人行事相类。卒受恶名于秦,有以也夫!

商鞅

司马迁对于商鞅的这种评价,其实与他对法家的一贯立场是一致的,在《史记·太史公自序》中有这样一段话:

法家不别亲疏,不殊贵贱,一断于法,则亲亲尊尊之恩绝矣。可以行一时之计,而不可长用也,故曰“严而少恩”。若尊主卑臣,明分职不得相逾越,虽百家弗能改也。

但是,司马迁也并没有否定商鞅变法对秦国国力增强的意义,说“行之十年,秦民大悦”。正因为司马迁对商鞅的部分肯定,引来了后世苏轼对太史公的诘难,在东坡眼中,商鞅的学说皆战国之游士邪说诡论,而司马迁闇于大道,取以为史”。

不管后世对于商鞅毁誉如何,商鞅所设计的制度,的确影响中国数千年。在战国末期,韩非子曾说,“秦行商君法而富强”,“及孝公、商鞅死、惠王即位,秦法未败也。”明末清初的顾炎武说“汉兴以来,承用秦法以至今日者多矣,世之儒者言及于秦,即以为亡国之法,亦未之深考。”清代中晚期的学者恽敬也说“自秦以后,朝野上下,所行皆秦之制也。”这与伟人所说“百代皆行秦政制”是一个道理。无论肯定或是否定,秦制贯穿于整个中国的帝制时代,而这个制度的重要设计者就是商鞅。

商鞅

既然如此,我们就需要先谈一谈商鞅这个人本身。很多人都知道,商鞅原本是卫国国君后裔,故称之为卫鞅,按照“诸侯之子曰公子,诸侯之孙曰公孙”的礼制,又称为“公孙鞅”。大众对于卫国的认知或许是比较陌生的,多数只是知道《诗经》里的《卫风》,或者是“子见南子”的那段绯闻。

事实上,卫国曾经是历史上的一个重要周属诸侯国。王国维先生在其《殷周制度论》中曾说:“······而鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩······”如此看来,卫国在西周初年曾是一个重要的大诸侯国,与周天子是近亲。

卫国又是怎么建立的呢?《史记·卫康叔世家》有这样一段记载:“周公旦以成王命兴师伐殷,杀武庚禄父、管叔、放蔡叔。以武庚殷余民封康叔为卫君,居河淇间故商墟。”这里讲的是西周初年,武王死后,殷商残余势力在武庚的带领下,与管叔、蔡叔勾结,发动叛乱,史称“三监之乱”。在平定“三监之乱”以后,周公对殷商故地的政治结构进行了重新设计,册封康叔为君,建立卫国。这位康叔也是周文王之子,《左传·定公六年》云:“太姒之子,唯周公、康叔为相睦也。”

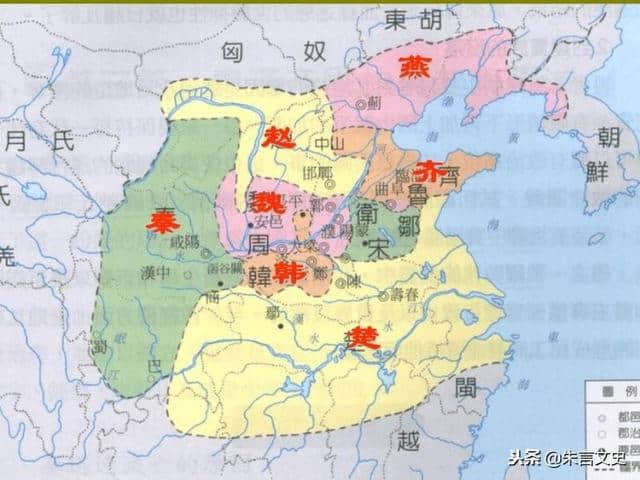

西周分封的卫国

在周文王的诸嫡子中,只有康叔和周公关系很好,周公摄政得到了康叔的支持,康叔跟随周公平叛和征伐东夷,也由此得到了周公的信任,把殷商的京畿故地封给了康叔,卫国成为西周初年的诸侯大国。但是,卫国后面的历史发展并不是很好,从大国渐渐沦为小国,直到最后消失在战国乱局之中。

王室的血统对于商鞅而言,已经没有什么意义,一个破落的王孙而已。据《史记·商君列传》记载,商鞅“少好刑名之学”,事魏相公叔痤为中庶子。公叔痤是魏国历史上的名相,而魏国也是战国时代用法家主张实现国家强大的。但是,一直被历史上定性为法家的商鞅却没有在魏国得到重用。

公叔痤对于商鞅的才能似乎早就心知肚明,但是“知其贤,未及进”。待到公叔痤病重,他才对魏惠王推荐商鞅:“座之中庶子公孙鞅,年虽少,有奇才,愿王举国而听之。”但是,魏惠王对于公叔痤的推荐却不以为然。公叔痤进而说:“王即不听用鞅,必杀之,无令出境。”魏惠王既没有用商鞅,也没有杀商鞅,反而在背后对大臣说:“公叔病甚,悲乎,欲令寡人以国听公孙鞅也,岂不悖哉?”

电视剧中的公叔痤

后面的历史发展,几乎人人皆知了,公孙鞅入秦,辅佐秦孝公变法。那么,这里有一个问题,既然魏国也是法家政治,那么为何没有任用商鞅呢?难道真的是魏惠王昏庸吗?从魏国的历史发展看,魏惠王并非是一个平庸君主。有一个可能的原因,就是商鞅的政治思想与魏国主流意识形态并不一致,或可说商君并非纯粹法家。

秦献公二十四年,献公卒,孝公即位,即秦孝公元年(公元前361年),是年商鞅三十岁,这一年也是他人生的一大转折点。这一年,孝公颁布招贤令,称诺能出奇计强秦者与之尊官分土,于是公孙鞅离魏入秦。《史记·秦本纪》记载:“卫鞅闻是令下,西入秦,因景监求见孝公。”

商鞅通过景监的门路,三次觐见秦孝公,先后以“帝道”、“王道”、“霸道”说孝公。关于这三次觐见,历史上有非常生动的描绘。《史记·商君列传》有记载:

孝公既见卫鞅,语事良久,孝公时时睡,弗听。罢而孝公怒景监曰:“子之客妄人耳,安足用邪!”景监以让卫鞅。卫鞅曰:“吾说公以帝道,其志不开悟矣。”

秦孝公

第一次,商鞅的牌是“帝道”。第二次,商鞅亮出了第二张牌:

后五日,复求见鞅。鞅复见孝公,益愈,然而未中旨。罢而孝公复让景监,景监亦让鞅。鞅曰:“吾说公以王道而未入也。”

“王道”学说也没引起秦孝公的兴趣,第三次,商鞅拿出的是所谓“霸道”:

鞅复见孝公,孝公善之而未用也。罢而去。孝公谓景监曰:“汝客善,可与语矣。”鞅曰:“吾说公以霸道,其意欲用之矣。诚复见我,我知之矣。”

最终,商鞅的“霸道”成为秦国变法致强的重要理论资源。那么,商鞅三见秦孝公,为何会有三种政治主张呢?很多人解释的这是商鞅的游说策略,但是这种解释忽略了一个基本事实:商鞅的学术背景就是非常的复杂的杂家!

何谓杂家呢?《汉书·艺文志》有这样的定义:

兼儒墨,合名法,知国体之有此,见王治之不贯,此其所长也。及荡者为之,则漫羡而无所归心。

任用商鞅

杂揉各家学说,兼容诸子之长,知说国体治道;然游离于各家,缺乏思想宗主。很显然,商鞅身上所反映出来的“混成式”学术知识是一个杂家人物典型的思想姿态。

对于秦国而言,能够迅速实现富强的思想资源就是他们需要的,属于哪个宗派则并不重要。对于商鞅个人而言,以学术知识获取名利禄位才是最重要的,至于用什么资源,也不是什么关键问题了。

商鞅辅佐秦孝公之后,进行了一番力度空前的改革,这就是历史话语中的“商鞅变法”。关于“商鞅变法”,以及商鞅本人政治思想,我们在后面的文章会进一步探讨。在这里,我们仅就商鞅个体命运做一些探讨。

秦孝公二十二年(公元前340年),齐魏交战于马陵,在此役中齐国军队大败魏军并俘虏了太子申,魏江河日下。魏国遭遇严重危机,秦孝公在商鞅的建议之下,发动西河之战:

秦之与魏,譬若人之有腹心疾,非魏并秦,秦即并魏。何者?魏居领厄之西,都安邑,与秦界河而独擅山东之利。利则西侵秦,病则东收地。今以君之贤圣,国赖以盛,而魏往年大破于齐,诸侯畔之,可因此时伐魏。魏不支秦,必东徙。东往,秦据河山之固,东乡以制诸侯,此帝王之业也。

战国形势图

“卫鞅既破魏还,秦封之于、商十五邑,号为商君。”从此之后,卫鞅才变为商鞅。秦孝公十二年(公元前350年),商鞅建议孝公迁都咸阳,据《史记·商君列传》载:

筑冀阙、宫庭于咸阳,秦自雍徙都之。而集小都乡邑聚为县,置令丞,凡三十一县。

一手造就秦国崛起富强的商鞅,却死于秦国内部的政争之中,后面车裂的故事,想必也是人人都知道了。有关商鞅的结局,历史上一直有两种说法,虽然都是车裂,但性质迥然不同。

其一,据《史记·商君列传》记载:

公子虔之徒告商君欲反,发吏捕商君。商君亡至关下,欲舍客舍。客人不知其是商君也,曰:“商君之法,舍人无验者坐之。”商君喟然叹曰“嗟乎,为法之敝一至此哉!”去之魏。魏人怨其欺公子印而破魏师,弗受。商君欲之他国。魏人曰:“商君,秦之贼。秦疆而贼入魏,弗归,不可。”遂内秦。商君既复入秦,走商邑,与其徒属发邑兵北出击郑。秦发兵攻商君,杀之于郑渑池。秦惠王车裂商君以徇,曰“莫如商鞅反者!”遂灭商君之家。

《史记》

按照太史公的这种说法,商鞅在被秦国通缉之后,原本想逃到魏国,但没有被接受,于是返回秦国,到了自己的商之封地。商鞅不仅没有坐以待毙,反而“与其徒属发邑兵北出击郑”,即是率军造反。最后,商鞅被秦军杀死于郑国的渑池,然后再被秦惠王车裂的。

其二,《战国策》却给出另外一种解释:

期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。然刻深寡恩,特以强服之耳。孝公行之八年,疾且不起,欲传商君,辞不受。孝公已死,惠王代后,莅政有顷,商君告归。人说惠王曰:“大臣太重者国危,左右太亲者深危。今秦妇人婴儿皆言商君之法,莫言大王之法。是商君反为主,大王更为臣也。且夫商君,固大王仇雠也,愿大王图之。”商君归还,惠王车裂之,而秦人不怜。

《战国策》

按照这第二种说法,秦孝公临终之前,甚至有传位商鞅的想法,而商鞅自己高风亮节,“辞不受”。最终,商鞅也没有造反,而是很被动地被秦惠王杀了。

究竟商鞅有没有造过反呢?请您来分析一下: