《汉书·艺文志》(以下简称《汉志》)是我国现存最早的史志目录。记者近日了解到,在新出土文献及相关研究的助益下,《汉志》研究不断深入,同时学界对如何评价和使用《汉志》进行了更多反思。

聚焦刘向校书与古文献流变

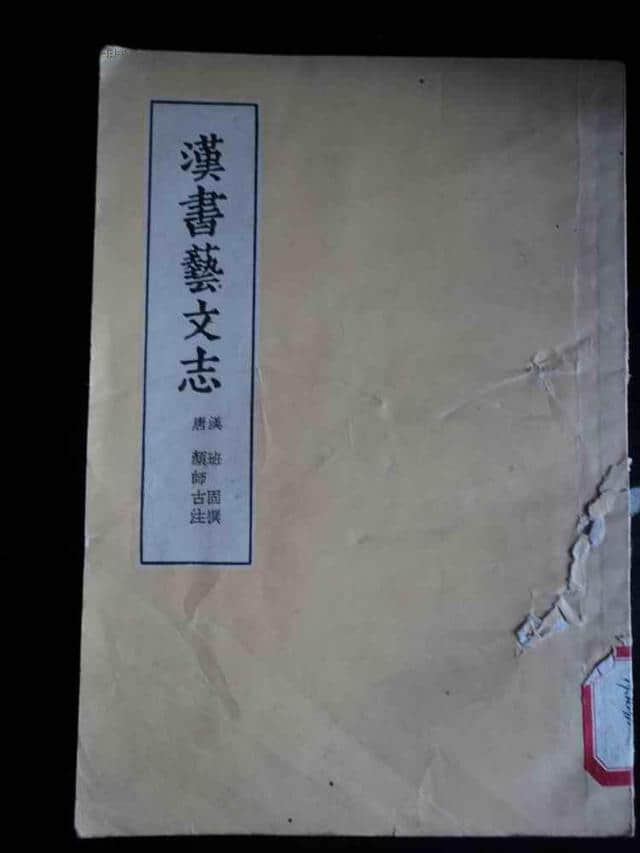

西汉刘向遍校群书,撰成《别录》,其子刘歆据此节录为《七略》,东汉班固又节录《七略》编订为《汉书》的《艺文志》。“今日所见先秦西汉古籍,绝大多数均以刘向校本为祖本,所以先秦文本在刘向整理前后的变化程度,直接决定了我们对先秦学术和思想的认识与其原始面貌有多大的偏差。”中国人民大学文学院副院长徐建委对记者说。

徐建委致力于研究《汉志》十余年。他认为,目前《汉志》研究的重大问题就是如何看待刘向校书与古文献流变的关系。

美国普林斯顿大学东亚研究系主任柯马丁执笔撰写过《剑桥中国文学史》第一章“先秦西汉文学”。9月18日,在中国人民大学文学院举办的讲座上,柯马丁强调,应该对中国古代文本研究的方法论展开辨析。在他看来,文本本身就是研究的对象,至于文本中所提供的思想与历史信息,则是另外的问题。

浙江大学教授崔富章指导怀化学院副教授尹海江完成了研究《汉志》的博士论文,对《六艺略》研究资料和成果进行了较完备的整理和编纂。尹海江认为,《汉志》的编次反映了当时的学术等级,有着较为鲜明的价值取向,也体现了作者“辨章学术,考镜源流”的学术思想。

改变对《汉志》的误读

《汉志》著录古书约600部、13000卷,而近年来陆续发现的新出土简帛文献中,许多看起来都是《汉志》未曾著录的,有些甚至可能是刘向等汉代学者都未曾见过的古书,而即使是《汉志》著录的古书,出土文本与传世文本也存在很大差异。面对新出土文献,怎么读《汉志》,如何看待《汉志》的价值,在研究中如何使用《汉志》,成为摆在海内外每位研究中国古典文献、先秦思想史的学者面前的重要问题。“《汉志》我读过很多遍,真正读出点味道,还是靠了简帛研究。简帛研究让我多了一只眼。”北京大学教授李零的观点很有代表性,他的专著《兰台万卷》,是研读《汉志》的新成果。

在徐建委看来,《汉志》书目的实质,有两点尤为关键。其一,它记录了西汉末年有哪些文献的文本形式发生了革命性的变化,而非西汉末年曾有哪些书流传。其二,《汉志》更接近于一部“类目”,而非“书目”,即它虽然不是当时所有文献的记录,但却可以反映当时世传文献的主体类型。由于前人对这两个方面未加留意或重视不足,故对《汉志》颇多误读之处。

徐建委向记者介绍,反观学术史、文学史、思想史诸领域我们会发现,迄今为止周秦汉相关问题的研究多在《汉志》框架内展开,即便近几十年来大量出土文献面世,依然未改变《汉志》模式的主导地位。“然而,致命的问题是,在没有充分考虑上述两方面的情况下,就将《汉志》的书目结构默认为周秦汉学术和文献的基础背景,这虽是对《汉志》书目性质‘轻微的误读’,却使得我们对周秦汉文献的认识,以及对其处理方式发生了‘比较严重的偏差’。”

两个维度推进《汉志》研究

研究《汉志》有不同的学术路径,历代学者从文献史、学术史、思想史等角度展开了研究。当前要继续推进《汉志》研究,必须梳理和反思已有研究成果。近些年学界在这方面也取得了一些进展,既有尝试全面梳理的,如扬州大学教授傅荣贤此前对《汉志》研究源流的系统考订,也有推进个案研究的,如华中师范大学教授戴建业对张舜徽先生《汉志》研究展开的知识考古。

对于如何深化《汉志》研究,尹海江提出,首先,要加强全面系统的整理和发掘,王应麟、郑樵、姚振宗以来历代学者对《汉志》研究颇多,但对这些著述作系统整理和深入发掘的研究还很薄弱。目前还缺少一部广罗众说、准确翔实、体例完善、方便实用的真正集《汉志》研究之大成的专著。其次,加强对《汉志》的学术价值和意义的研究。《汉志》的学术精髓,在于它对经学崇高地位的真实反映和坚定捍卫。再次,就《汉志》学术史角度而言,还需要进一步深入研究。如各个历史时期《汉志》研究的状况、著述的特征、取得的成果、产生的影响等问题。

而在徐建委看来,今后《汉志》研究的推进应有两个维度:“一是从总体上把握两汉之际古籍流变的大势,这样才能清楚地认知传世文本,也更能有效地判断出土文献的价值。同时,对于此大势的判断,还应明晰在不同的文本层面,哪一层面的文本可作为先秦文献看待,哪一层面的文本只能作为西汉文本来看待。二是在明晰大势的前提下,重新对传世文献作研究,考辨清楚每一部文献的变迁线索。”

记者 曾江