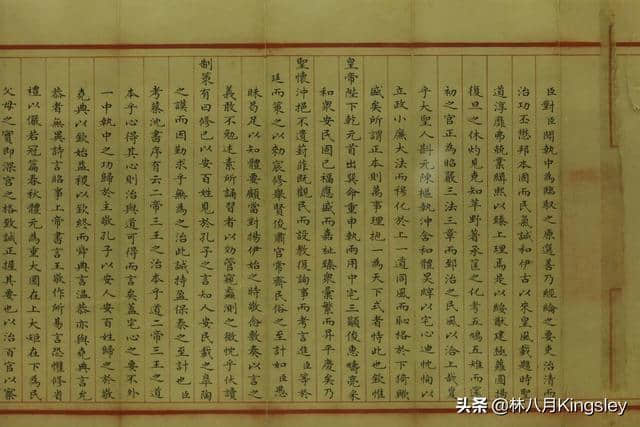

问世于清朝乾隆年间的《红楼梦》,它所产生的历史背景正是中国古代帝制最后的盛世与辉煌时期。在某种程度上,《红楼梦》的创作难以摆脱当时的时代大背景。明清时期的科举文化中,尤其是八股文,是一种集聚多种文体特征的应试文体,仍在一定层面上影响着《红楼梦》的创作,书中出现的《好了歌》以及《好了歌注》在其文本的表现形态上存在着某种相似性。以《好了歌》以及《好了歌注》作为研究对象,我们探讨其中所隐含的科举因素。(以下《好了歌》《好了歌注》简称为《歌》《注》)

《歌》和《注》表达的思想及内涵

《歌》《注》的文本内容的传达其实并不复杂,这一方面取决于作者采用了通俗细歌谣体,另一方面二者在内容上表达的“痛切”容易与读者之间产生一种共鸣。正如脂砚斋的批语所云: “此等歌谣,原不宜太雅,恐其不能通俗,故只此便妙极。其说痛切处,又非一味俗语可到。”雅致的语言固然令人赏心悦目,但也容易使读者产生“隔了一层”的陌生感,因此语言的雅化往往难以如俗语一般易使读者感动,产生共鸣效应。从结撰上来看,《歌》《注》在强烈的对比中,无疑给读者带来强烈的视觉冲击。在这一种冲击之下,作者将人世难料的无奈之感无情地展现于读者面前,由此达到警醒世人的目的。

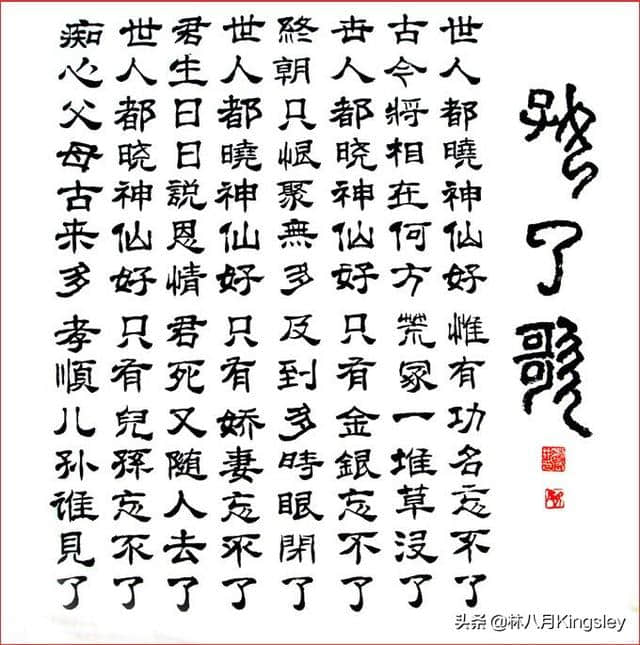

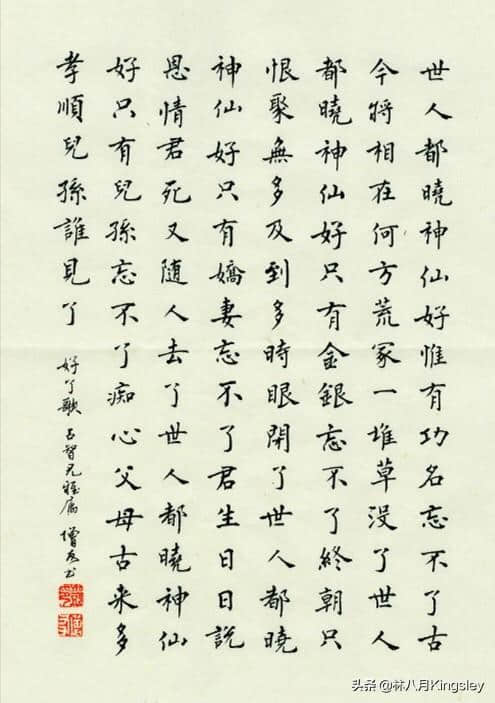

从内容上来看,《歌》中首先唱道: “世人都晓神仙好,惟有功名忘不了! ”“功名”一词最初意指事功与名声。成玄英在疏“削迹捐势,不为功名”时写道: “削除圣迹,捐弃权势,岂存情于功绩,以留意于名誉! ”这里的“功名”指功绩与名誉。随着时代的迁转,“功名”一词的意涵有所转变,它可以指称官职名位,也可以指代科举,而这二者都是获得功名的路径。事实上,对于功名的追求是基于古人之于“不朽”的渴望与追逐。春秋时期鲁国人叔孙豹著名的“三不朽”论以及古代中国悠久的修史传统,都给予后人以强烈的刺激,渴求载入史册,名垂千古。翻检中国历代史书,载入其中的人物多以王侯将相以及在某些方面成绩突出者(多为官员群体)为主。可见,古人得以“不朽”的途径在于获得“功名”,这里的“功名”既指功绩名位,又指得以取得功绩名位的途径,比如说参加科举考试。小说中,甄士隐在《注》中写道: “因嫌纱帽小,致使锁枷扛;昨怜破袄寒,今嫌紫蟒长,”曹雪芹在此借跛道人与甄士隐之口就世人对功名或者说是对“不朽”的过分热衷提出了警示。如果说神仙所谓的“不朽”是肉身上的不朽,那么功名上的“不朽”则较侧重于精神层面,它将“不朽”的边界延伸至个人死后的现实世界。对于这些,小说的作者显然并不以为然,“古今将相在何方? 荒冢一堆草没了”。死后的世界,死者根本无法预料,事功与声誉都会随着时间的流逝而化作空气中的几许尘埃;即便侥幸得以被后世记得,是非功过也无非是任人评说,因此在作者眼中追逐功名不过是一种枉然。

《歌》《注》在小说之中的著作权分别归属于跛道人和甄士隐,然而跳脱出小说这一语境,它们实际的著作权当属曹雪芹,曹雪芹实际上是以代作者的身份来创作《歌》《注》的。因此,《歌》《注》的写作是曹雪芹本人揣测书中人物的性格特征、身份地位等因素结合而成的产物。这类代言之作往往受制于小说、戏曲等特殊语言环境,所述内容往往难以像诗歌创作一般言一己之情志。而《歌》《注》却有所不同,它们的创作虽然受到小说环境的限制,然在这一小说语境之下,作者与跛道人、甄士隐的思想以及其所欲表达的内容却巧妙地相合了。《歌》《注》在思想内容层面上,其实就是曹雪芹的自我书写。《歌》《注》是小说故事开展的组成部分,在小说之中《歌》《注》的作者就是跛道人与甄士隐,而实际作者是曹雪芹,从这一层面来看,《歌》《注》的作者与其实际作者之间存在着一层代言关系。此外,《歌》是本于《注》进行的创作,二者之间的思想是一贯的,因此甄士隐在解注《歌》时其实是代跛道人又说了一遍,这是《歌》《注》之间又一层的代言关系。而八股文以“代古人语气为之”为其写作特点之一,即八股文作家要揣摩古代圣贤的意思进行写作,这种写作模式与上文讲到的《歌》《注》之间的两层代言关系十分类同,因此《歌》《注》之间具有的科举因素。

《歌》《注》与科举八股文的文体比较

体制上相似的注疏体特征

“注”的本意为“灌”,其引申义为“释经以明其义”。《说文解字》释“疏”,意为“通也”,段注指出“疏”的引申意为“疏阔、分疏、疏记”,总之,不论是“注”还是“疏”,二者都具有共同的目的,即通过对文章的解释使阅读经书者能够明白文章的意思。“注”“疏”二者的目的虽然是相同的,但它们仍有区别。“注”是通过解释原文的词句以明文章含义,“疏”则是解释“注”的文字。注的历史可以追溯到汉代,随着时间的变迁,语言文字的发展以及史料的缺失和分散,汉代人已经难以读懂自先秦时期流传下来的文献,是以出现了一批学者如郑玄者致力于对先秦古文献的注解工作。同样的情况出现在自汉以降的历代,人们看不懂原文,同样也不明白汉代人所作注,是以同样出现了一批对前人的注进行疏解的工作,以求时人得以明白文本的含义,是为“疏”的起源。

因此,回到《歌》《注》,可以清晰地发现二者之间是具有注疏体的特点的,《注》是对《歌》的解释。如果将《歌》作为原文本的话,那么《注》就可视为一篇解释原文本的文本,即“注”或“疏”。而关于这一点,其实在小说的文本之中早已有所提示:

那道人笑道: “……我这歌儿便名‘好了歌’。”士隐本是有宿慧的,一闻此言,心中早已彻悟,因笑道: “且住,待我将你这‘好了歌’解注出来何如?”

因此《注》是对《歌》的解释性文本: 首先,《注》的内容完全阐释了《歌》中所要传达的功名利禄不永,富贵繁华易逝的主题;其次,从表现手法来看,二文本都通过对比的方式,从感官上赋予读者一种人生无常的刺激,因此二文本都具有明显的醒世意味。也正是由于甄士隐的《注》在一定程度上表达了《歌》中所表现的意涵,故而那做《歌》的跛道人听后拍掌直呼“解得切,解得切! ”实际上,早已有学者注意到八股文在其体制上吸收了古代多种文体的形式,而注疏体正是其中的一种。清人彭绍升于《论文五则》中就已指出“制义者,注疏之一体”。八股文是一种“本于经义加以发挥的文章”,敷陈经义是该文体写作的最终目的。

对仗与平仄的音韵之美

对于《歌》,心中早已彻悟的甄士隐如是注到:

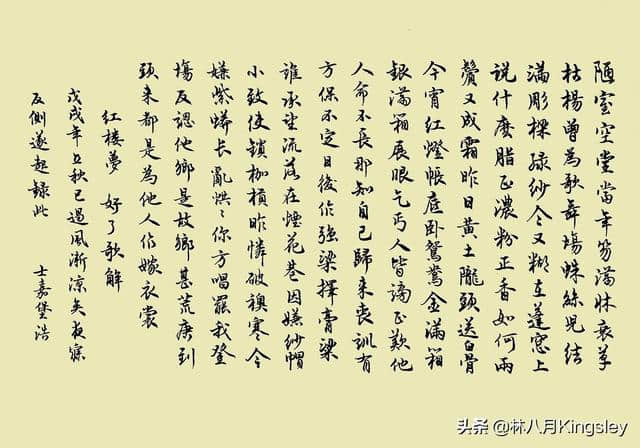

陋室空堂,当年笏满床;衰草枯杨,曾为歌舞场。蛛丝儿结满雕梁,绿纱今又糊在蓬窗上。说什么脂正浓、粉正香,如何两鬓又成霜? 昨日黄土陇头送白骨,今宵红灯帐底卧鸳鸯。今满箱,银满箱,展眼乞丐人皆谤。正叹他人命不长,那知自己归来丧! 训有方,保不定日后作强梁。择膏粱,谁承望流落在烟花巷! 因嫌纱帽小,致使锁枷扛;昨怜破袄寒,今嫌紫蟒长: 乱哄哄你方唱罢我登场,反认他乡是故乡。甚荒唐,到头来都是为他人作嫁衣裳!

可以看到,甄士隐的这一篇注解运用了颇为文学的表现手法。整个段落兔起鹘落,酣畅淋漓。音韵方面,极其注重句式的平仄变化,兼之通篇皆押韵,使得整体感觉上音韵铿锵,读来朗朗上口。从语句上,运用了大量的排偶句式,整体风格上可以看到骈文、律诗等文体对《注》所产生的影响。

曹雪芹笔下的甄士隐所作《注》在文章样态上所采取的近于骈文、律诗的形式,表明了甄士隐(曹雪芹)对于八股文写作形式的熟稔。明清的八股文在其形式上是基于多种文章形式的综合,而八股文所突出的排偶、对仗的形式,表明了它对于骈体文、律诗特点的吸收与借鉴。值得注意的是,甄士隐是由曹雪芹塑造的小说人物,而这一人物的成功塑造,在于其塑造的这一人物形象符合“乡宦”、读书人的身份。小说中甄士隐在极短的时间内做出一篇对仗工稳、声律和谐的一篇韵文(《注》)来,对于长期浸淫于八股训练的明清士子们,尤其是如甄士隐这般的优秀士子而言似非难事。这与其说是曹雪芹本人对当时流行的科举文化的深入考察,毋宁说是科举文化的强大影响力体现当时社会的方方面面,尤其是对当时一大批读书人,产生了巨大效力。小说中的甄士隐是如此,曹雪芹本人亦是如此。

以上透过《注》的作者甄士隐(曹雪芹)的身份以及将《歌》《注》与八股文的比较,可以清晰地发现甄士隐曾经的科举身份以及《歌》《注》之间具有很强的科举色彩。甄士隐通过科举走上仕途,只“因这甄士隐禀性恬淡,不以功名为念”,离开官场成为苏州地方上的一名“乡宦”,成为地方望族。其所注《歌》之文字,被认为解得恰切,其从内容到形式都或多或少受到了当时流行的科举文体八股文的影响。因此,《红楼梦》的创作受到其时科举文化的影响是不言自明的。