“做这样的决定,非我寡情薄义,为了那更永远、更艰难的佛道历程,我必须放下一切。”

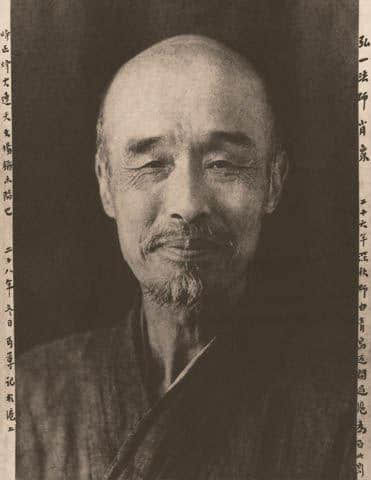

这段话,是弘一法师李叔同出家前在诀别书上写给妻子的话,这一年,是1918年,这年,他38岁,她28岁。

她在李叔同的信件里被唤作“诚子”,在后世有关李叔同的电影里,她则被称作雪子。但不管叫什么“子”,她这一生都始终是李叔同的日本妻子,这个称呼也是她一生最为之自豪的。

但这个称呼却在这封诀别信后成为了永远的过往,因为,自这以后:世间便再也没有了李叔同,取而代之的是虎跑寺的法师“演音弘一”。

写下这封信前,李叔同便将自己在凡尘工作所得的最后三个月薪水预留了下来。这其中一份便经由弘一友人杨白民交到了诚子手中,随信一起被交到诚子手中的还有弘一自剪下的一绺胡须。

颤抖着接过弘一诀别信和信物时,诚子便隐隐有了不详的预感。弘一曾与她透露过想出家的想法,可每次她都并不在意,她多少觉得这是他的一时起意。活得好好的,有儿有女的,怎么会真去出家呢。

诚子对弘一的了解终究太少了,这些年,她虽一直是离丈夫最近的女人,但她却终究没能叩开他的心门。这是中日文化差异的结果,也是两人精神层面巨大差距的必然。

诚子看完信后身体抖动得很厉害,她的呼吸也开始急促,她扶着离她最近的椅子慢慢坐下后,眼泪也顺着她年轻姣好的脸庞滚落了下来。丈夫在信里的话不停在她的脑子里打转:

“放下了你,也放下了在世间累积的声名与财富。这些都是过眼云烟,不值得留恋的……在西天无极乐土,我们再相逢吧。”

良久,诚子终于哭出了声:“怎么会这样,我们是十一年的夫妻,我们有孩子,怎么会这样?”

不肯接受事实的诚子扔下信便狂奔着出了家门,她要从上海寻到丈夫出家的杭州虎跑寺,她是说什么也不肯就此放手的。她不相信平日如此重情义的他,真会就此决绝放弃她和他们十多年的感情。

一路上,诚子的心情一直起伏不定,她对自己的人生第一次如此不确定。她并不担心自己的未来生活,如丈夫所言,她有自己活人的技术,完全可以重回日本重新开始。

但她心里依旧充满了惶恐,打从与丈夫相爱那天起,她设想的余生里就一直有他,可转眼的功夫,他便要离开她,而且是以出家的方式,她怎么能接受这样的结果?

往事一齐涌上心头,诚子回想着他们相爱时的点滴不禁又落下泪来。以往,他最见不得她落泪了,她至今还记得他第一次见她哭时的慌乱神情。

那时,他还是东京美术学校油画科的学生,那时他甚至还不叫李叔同,而叫李岸。而她,则是时常来美术学校兼职的裸模。

那么不凑巧地,她成了他的模特。诚子第一次见到他时便被他的俊秀容貌和儒雅气质折服了,他和她平日见的学生那么不一样。他的眼睛里闪着光,脸上写着正气。初见他时,他只一眼便让她红了脸。

或许是因见诚子害羞的缘故,他竟只要她褪去半身衣裳,这让她很是惊讶。平日里,诚子从来不多问,只管遵照要求摆姿势,画师也从来不与模特多说。可这一次,她分明感觉不一样了,他竟然和她对话,他看向她道:

“你不要紧张,我画得很快!”

诚子第一次听到油画师这般温柔地对模特说话,她有些错愕地低头接到:“可能昨夜休息不够,有些疲倦。”

李叔同听完没再说话,只转身去画室一角搬来凳子放到诚子身后道:

“正好,我今天要画的是半身像,可以躺坐着,你放松就好。”

李叔同话音落下后,诚子的脸便更红了,她自己也有些奇怪今日是怎么了,竟有些怯场了。这要是被雇她的人知道,定是要扣钱的。李叔同似乎看出了她的窘迫,便道:

“你找个最舒服的姿势躺坐着就行。”

褪去上身青衫后,诚子躺坐在藤椅里,李叔同握住画笔看向她,这一眼竟又把诚子看得两颊绯红了。李叔同有些惊讶,诚子想,他大约是觉得自己不专业罢。可下一秒,他的一句话瞬间打消了她的念头:

“很美,堪称完美,好,就这样,闭上眼,就当休息好了。剩下的交给我。”

诚子听完便安心闭上了眼,她心里有小鹿在撞,今天的工作与以往那么不同,不需要不停地摆姿势,甚至不需要褪去全部衣裳,甚至不需要眼神配合。如果每次工作都这般容易,那该多好。

诚子隐隐觉得对面的画师特别极了,即使闭着眼她也分明感觉到了他眼神里的光热。日本女子对身体的禁忌没有中国女子强烈,可这一刻,她却分明感觉自己竟有些中国女子才有的羞涩。

弘一法师作品半裸画像

画室里静悄悄的,诚子甚至能听到李叔同画笔的“唰唰”声,她也能清楚地感觉到自己的心跳。只平日一半的时间,诚子便听到李叔同温柔地唤她:“今天就到这吧”!

诚子温顺地睁开眼,她的眼前浮现出的,是李叔同温柔的面容,他站起身很正式地向她鞠躬道:“谢谢你!”言辞间满满的真诚。

诚子做裸模这么久第一次得到这样的尊重,不知怎么,那一刻,被温暖击中的她竟想起了以往被羞辱的场景。李叔同见她脸色大变以为自己做错了什么慌忙问到:“是躺得太久不舒服吗?”

李叔同这关切的一问,诚子心里的委屈便反而越发重了,她竟嘤嘤哭出声来:

“不关你的事,我只是突然想起了不开心的事。”

李叔同站在原地不知如何是好,良久他轻轻将手搭在了她颤抖的肩膀上柔声安慰到:“没事,都过去了,以后你有难处可以随时来找我,我都在。”

这以后,诚子便和李叔同做了朋友。她注意到他经常一去画室就是一天,有时连饭都顾不上吃,于是,她便亲自为她端来饭菜。

李叔同的温文尔雅像磁铁一样深深吸引了诚子,当她知道他不仅会画画还会弹曲、戏曲、书法时,她彻底被他迷住了。“世间原来真的是有完人的,什么都好,什么都会!”诚子这样想着,内心不自主有了驿动。

当诚子慢慢意识到自己已爱上李叔同时,已经到了那年的秋天。那年秋天,因为忙碌的缘故,诚子竟一连十多天未见李叔同。伤心失落之下,她竟病倒了。

恍惚间,她似乎看到了他,又似乎不是他,那是她第一次大着胆子跟他表白。第二天,她病好转后,他径直来到她身边道:

“你昨日说的可是真的,你当真愿意和我一生一世?”

直到此时,诚子才知道昨日似梦里见的确是李叔同无疑,她看向他坚定了点了点头。

李叔同轻轻握住她的手道:

“我在中国有妻子,我不想你做妾室,我前年过世的母亲就是妾室,一辈子委屈,我不想你重蹈覆辙。”

诚子握紧李叔同的手摇头道:“只要能和你在一起,名分我全不在乎。”李叔同定定地看着诚子,沉默半晌后他仰头忍泪道:“我不会让你受委屈!”

自这以后,诚子便与李叔同走到了一起。这以后的岁月里,诚子不再工作,只在家替他收拾家事,这样的日子一过就是六年。

回国后,李叔同为免诚子受委屈便将她和孩子安顿在了上海。这期间,李叔同的工作常有变动,但他对她和孩子的爱,却从未有过一丝变化。

李叔同也做到了承诺的,未让妻子诚子受一丁点委屈。

后来,李叔同的工作换到了杭州,但每星期他也都会回上海陪妻子孩子团聚。这段时日他们虽聚少离多,可感情却依旧如故。

诚子这趟寻夫的路,便是丈夫昔日无数次往返的路。回忆起往事的诚子不肯相信一切就这样结束了,他分明爱着我们,既有爱,他又怎会如此残忍抛下爱呢?

几日后,诚子找到了丈夫剃度的虎跑寺。“我要见李叔同,让他出来见我,我是他妻子!”诚子在大门外大喊。

良久,通传的僧人作揖道:“施主,此处没有您要找的人,您请回吧!”诚子摇着头哭着跪倒在了虎跑寺门口:“你出来见见我,求求你!”

无论诚子怎么求,已剃度的弘一法师也始终未现身。他明明就在寺内,却不肯见自己最后一面,莫非,剃去发丝便真真就此了结了尘缘?诚子跪在门口泣不成声。

往事依旧鲜活,可往事里的人却已生离,这痛,不似死别却胜过死别。

终于,诚子在虎跑寺的钟声不知道敲到第多少下时突然站起了身。她看着虎跑寺的大门,想起丈夫在信里的话:

“人生短暂数十载,大限总是要来,如今不过是将它提前罢了,我们是早晚要分别的,愿你能看破。”

“看破,什么是看破?如你一般落发为僧就是看破吗?如果真是,我宁愿一辈子也看不破!”诚子用有些沙哑的声音喊到。她不知道这话他是否听得到,如今她已经不祈求能说服他还俗了,她只想问问他什么是看破。

诚子决定回日本前,她最后一次见到了自己的丈夫。

那是一个清晨,诚子看着他的船向自己的船驶来,他站在船头,一身素僧衣。船慢慢靠近时,诚子的呼吸也开始急促起来,她意识到这很可能是她最后一次见他了,“叔同!”,她含泪喊道。

另一船上的弘一却作揖道:“阿弥陀佛,请唤我弘一!”诚子听到这绝尘的声音终于忍不住哭了,良久,她定了定神艰难地看向他道:“好,弘一法师!请你告诉我,什么是爱?”

弘一仍旧不看她,只对着她船只的方向悠悠道:“爱,就是慈悲。”

说话间,弘一法师的船已经与诚子的船擦肩而过,诚子奔跑着走到船尾看向弘一船只的方向。直到那船彻底消失在薄雾中,诚子才哭喊道:“叔同,你回来!”

可这哭喊声,终究被淹没在了江风里。

最后,无计可施的诚子带着不解回了日本。按照弘一出家前的叮嘱回日本,大概是她为他做的最后一件事了。这样一来,他便可以安心修佛,实现他信里所说的“建立未来光华的佛国”了。

离开中国前,诚子将上海家里的一切都做了妥善安置,家里的物件,送的送、卖的卖,能带走的便带走,带不走卖不掉的,便随缘吧。

江中那一面,自此便成了他和她的永诀。回日本后的诚子带着子女隐姓埋名,直到今天,人们也鲜少听到他们的消息。

有人说,诚子后来带着孩子改嫁了。也有人说,后来的诚子终生未再嫁,子女成年后,诚子也皈依了佛教。在这个版本的后续里,诚子参透了弘一在信中所说的“佛道”。

事实真相究竟如何,如今已不得而知了。只知道,昔时弘一为诚子所作的半裸画如今依旧存世。也只有在这些笔墨里,他和她的感情才依稀能被人忆起。

往事终究如烟。

相比诚子,弘一法师的原配和弟子似乎更了解他。

弘一法师原配俞氏在收到丈夫欲出家的信件时并未有太大波澜,她只淡淡对子女道:“从今起,我们也经常吃素吧,算是支持你父修行。”

而弘一法师的弟子丰子恺则在老师出家后用极其平淡的语调叹到:

“我以为人的生活,可以分作三层:一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。老师的出家,只是他已经突破第一二种生活,往灵魂深处走的必然罢了!”