1917年春节期间,因为身体的原因,李叔同到杭州虎跑寺断食三周,感觉非常不错,正月初九日皈依为居士。自此,他对佛学产生极大兴趣,断荤、食素,并于课余礼佛、诵经。

当时,马一浮也读完文澜阁四库,学识渊博,名冠士林。苏曼殊赞他:“此间有马处士一浮,其人无书不读,不慧曾两次相见,谈论娓娓,令人忘饥也。”

马、李相识甚早,李叔同有心佛学,于是经常往来。

多年后,陪同李叔同拜访马一浮的丰子恺写到:

“那时我只十七八岁,正在杭州师范学校读书。我的艺术科教师L先生(李叔同)……带了我到这陋巷去访问M先生(马一浮)……我其实全然听不懂他们的话,只是断片地听到什么‘楞严’、‘圆觉’等名词。又有一个英语Philosophy。”

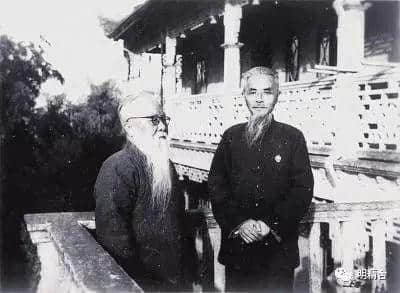

马一浮和丰子恺

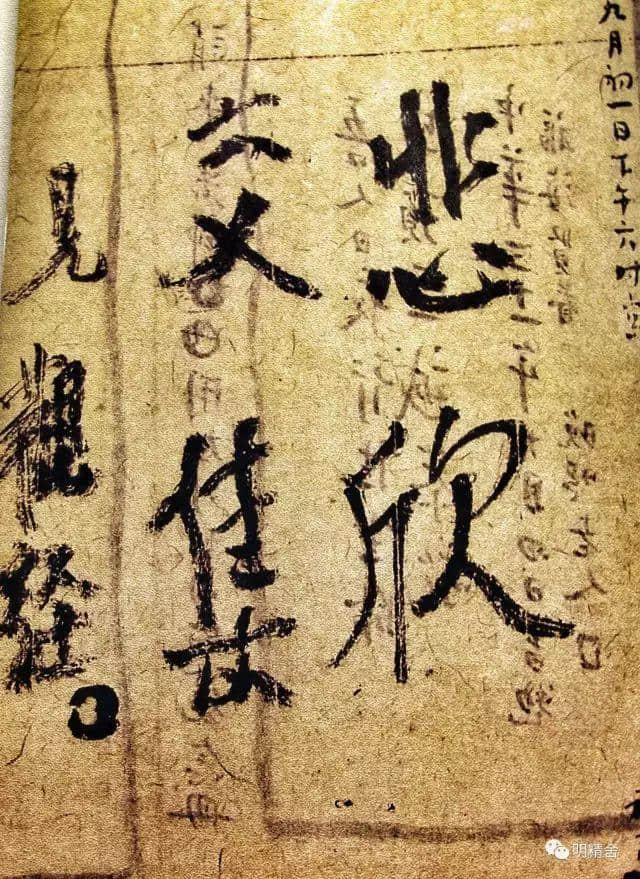

李叔同在写给刘质平的信中,也说道:

“不佞自知世寿不永,又从无始以来罪业至深,故不得不赶紧修行。自去冬(1917年)受马一浮大士之薰陶,渐有所悟。”

除讨论之外,马一浮还多次赠书给李叔同。从两人来往的信件中可得,马一浮赠有《起信论笔削记》、《三藏法数》、《天亲菩萨发菩提心论》、《净土论》等。后来,李叔同拜了悟法师出家,法名演音,号弘一,两月后受具足戒。马一浮前往观礼,又赠明蕅益大师《毗尼事义集要》、清见月律师《宝华传戒正范》两书。遂使弘一法师“因发学戒之愿焉”。

1918年底,杭州海潮寺打禅七,一雨禅师主持。期间马一浮讲《大乘起信论》,弘一法师就“暂不他适”,居中学习。(见《李叔同身边的名人》)

能看出至少在义理上,马一浮对弘一法师的佛学影响还是很大的,可谓启蒙老师。

出家后,二人遂为方外至交,一直有密切往来。

弘一法师和马一浮

1942年,弘一法师圆寂。圆寂前,他写下临终的偈子,其中有“花枝春满、天心月圆”的句子,安详、美好,生死在这位高僧面前,竟然是带有一些欣喜的。

1967年,弘一法师的好友、一代大儒马一浮先生,也走完了生命历程。他的临终诗写到:

乘化吾安适,虚空任所之。

形神随聚散,视听总希夷。

沤灭全归海,花开正满枝。

临崖挥手罢,落日下崦嵫。

巧的是,在马一浮的临终诗中,也有“花开满枝”的意象。

弘一法师和马一浮的佛学因缘颇深。两人同样精通华严思想,临终的诗偈中,有都有“花开满枝”的美好意象。这或许是一种巧合。不过,就此意象,倒是可以旁及一下马一浮的华严净土思想。

净土思想在两晋就有开始流行,而且越到后来影响越大。佛教行者年轻时参禅学理,但是未必每一位都可以大彻大悟。于是在真正面临生死的时候,多少是有所无助的。况且和义学相比,净土有明确的修行方式、修行目的,所以,不仅民间佛学深信净土,就连精研佛理的高僧大德们,也往往以净土为皈依。如唐代玄奘大师,精研唯识,同时笃信净土,发愿往生弥勒。

(玄奘)大师临终时,嘱弟子齐声称念弥勒如来。在其弥留时刻,弟子又问:“和尚定生弥勒前否?”师答:“决定得生。”言讫舍命。(《大唐故玄奘法师行状》)

尽管净土为八宗之一,实际上从唐代往后,各宗都出现和净土合流的趋势,行者大多是“一心持律、为入道之始”,接着“x净双修、以净为归”,最后“归心净土、决定往生”。

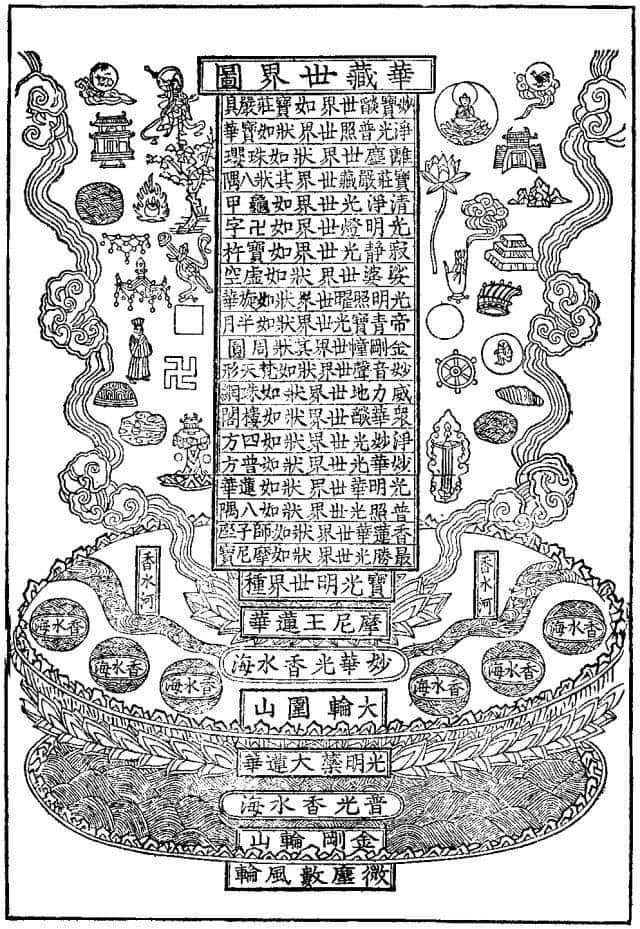

华严宗义理精奥,但是同样未有例外。当然,华严学说中本来就有净土的思想。在《华严经·华藏世界品》中,就描述了神圣庄严的华严净土——莲花藏世界。华严净土和其他如极乐净土的思想,还有不同,一方面,华藏世界是华严本尊卢舍那佛所在的庄严清凉世界,香花海水、莲花遍目,不同婆娑世界的沆脏;另一方面,华藏世界也是一心所化,不过是人心所作的幻相(参见《华严经·卢舍那佛品》),也是一种“权教”而非“实教”。

不过在具体的实践中,人们还是要以华丽庄严的“华藏世界”来做为观想境的。至少“从隋代开始,华严宗的高僧们就已经开始绘制华藏世界图了”(王颂《宋代华严思想研究》)。

民国年间,净土思想非常兴盛。印光大师是净土宗一代巨擘。弘一法师出家后,最大的心愿之一,就是拜印光大师为师,在其修行和开示中,也始终实践、弘扬华严净土,还曾作《华严集联三百》流传后世;马一浮更是如此。早年马一浮精研义学、禅学,尤其精通华严思想,但是具体修行也落在净土。20年代初,刘大心自戕一事中,太虚大师提到马一浮的时候,直接说“净土马一浮”(《太虚大师年谱》)便是一证。

尽管后来马一浮倾心儒学,但始终没有远离佛教,早年修学华严净土的经验,也不会轻易磨灭。一般来说,人的思想非常复杂,很难说他的思想中干干净净只有某家某派的观点。尤其华严净土又是“清凉彼岸”、“一念幻化”的综合体,具有弹性解释空间,所以即便崇奉儒学,也完全可以与之“圆融”。华藏世界明光媚日、大海无边、满是莲花的美好意相,应该会时常浮现在晚年马一浮的脑中。

马一浮晚年像

躬行儒学的前辈们,临终也往往“此心光明”,看破生命的幻想,平淡生死。想来马一浮先生也是一样,临终前“神色清秀而平静”,充满名士风度、潇洒地“临崖挥手罢”,让人仿佛看到大红日下,高山之巅,一个瘦瘦的背影,渐远渐去。