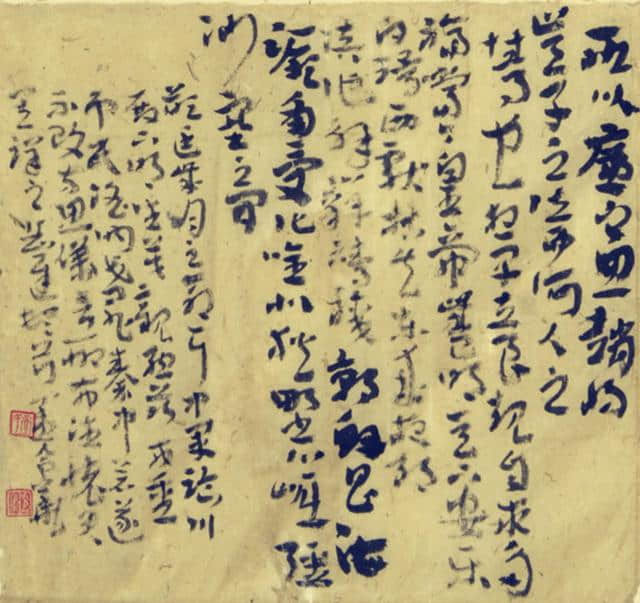

南朝梁文学家丘迟所作《与陈伯之书》,劝陈伯之自魏归梁,是当时骈文中的优秀之作。

陈伯之,睢陵(今江苏省睢宁县)人,梁时为江州刺史。梁武帝天监元年(公元502年)起兵反梁,兵败后投降北魏。天监四年(公元505年),梁武帝命临川王萧宏领兵北伐,陈伯之屯兵寿阳与梁军对抗,萧宏命记室丘迟以个人名义写信劝降陈伯之。《与陈伯之书》就是在这样的背景下写成的一封政治性书信,一封劝降的书信。

丘迟的一封书信,竟然使一个已投靠北魏三年多的军阀陈伯之作出决断,毅然“于寿阳拥众八千归降”。对此,人们不禁要问,丘迟的这封书信怎么就有如此巨大的魅力?陈伯之由齐而梁,由梁而魏,又由魏返梁。这固然与他见利忘义、朝三暮四的本性有关,但这封书信在他身上所起的“速效”催化作用,实实在在是不可估量的。可以肯定地说,假如没有这封书信,陈伯之是绝对不会不战而降的。所以有人认为,正是这封推心置腹、情真意笃的书信,才促使陈伯之深受感染,放下了武器,自魏返梁,这种认识自然是对的。然而我们还要进一步地说,是因这封书信的处处比较,才促使了陈伯之辨清是非、明白了真伪,最终作出抉择,弃暗投明,回归梁朝。

《与陈伯之书》一文的比较是多方面的,通观全文,笔者认为至少有以下四处:

其一是陈伯之自身的今昔比较。昔日“立功立事,开国称孤,朱轮华毂,拥旄万里”, 今日“为奔亡之虏,闻鸣镝而股战,对穹庐以屈膝”,过去的雄伟与现在的卑劣形成了鲜明的对照。前后判若两人的陈伯之就是在这种明朗的观照下,显示出他的昔荣今辱。一个堂堂的中原将领,竟然在异族的“鸣镝”“穹庐”面前,魂飞魄散,猥琐胆怯,国格人格,哪里去了?这一处的比较重在用民族的自尊心来激发陈伯之——晓之以义。

其二是梁武帝萧衍同汉光武帝刘秀,魏君曹操的比较。历代明君都以宽大仁慈为本。“朱鲔涉血于友于”,“ 汉主不以为疑”;“ 张绣事刂刃于爱子”,“ 魏君待之若旧”。可梁武帝呢?“屈法申恩”,“ 吞舟是漏”,尽管伯之书认贼作父,按理讲应该株连九族,然“将军松柏不翦,亲戚安居,高台未倾,爱妾尚在”,相形之下,更显得萧衍宽厚仁爱了。这就冰释了笼罩在陈伯之心头之上自认为叛国投敌罪大恶极的阴霾雾霭,使他放下了沉重的思想包袱,排除了心中的种种疑虑——动之以情。

其三是梁朝功臣名将的显赫地位同陈伯之的屈辱生活的比较。如果说过去的陈伯之曾在梁朝“立功立事”,荣耀一时,而如今梁朝的文臣武将们的显赫地位更是今非昔比了。他们有的“乘轺建节,奉疆埸之任”,并且还杀马发誓,要把这爵位传给后代子孙,享受无穷。而陈伯之在北魏是怎样 一种状况呢?面有愧色苟且偷生,为敌效劳。不应该失去的已失去了,应该得到的却没有得到,这是客观事实!作者在这里用封建社会当中一般人普遍重视的功名利禄来劝说对方,瓦解对方追逐北魏的心理防线,使陈伯之在横向比较中,自己得出是好是坏的结论——陈之以事。

其四是梁朝的清明政治同北狄的昏聩统治的比较。北狄“恶积祸盈”,统治者昏庸狡诈,勾心斗角,自相残杀,各个部落首领相互猜忌,离心离德,趋于灭亡,已为时不远了。陈伯之目前的处境已极其艰险,“鱼游于沸鼎之中,燕巢于飞幕之上”。梁朝呢?“皇帝盛明,天下安乐”。各地纷纷臣服。作者把两种政治制度加以比较,把两种统治所导致的结果进行观照,一明一暗,一强一弱,敦促陈伯之赶快作出选择——明以去就。

本文就是这样,多处运用比较,每一处比较的对象和内涵又不尽相同,去向越比越明确,道理越比越深刻,纵比和横比相互交错,正比和反比通贯全篇,组成了一个立体的而又交织在一起的“比较”网络结构。在比较中明优劣、显利弊,让人物在多方比较,反复权衡之后,自明荣辱,自知处境,自辨美丑,自作选择——这就是这封书信的巨大魅力所在。

(文中图片源于网络)

- 上一篇:虞世南《孔子庙堂碑》,千两黄金购不得

- 下一篇:渔歌子(渔父)·仲夏