唐朝初年有两位经历相近的大书法家,一位是形成了欧体、历代争相效仿的欧阳询,另一位是虞世南。

欧、虞两人都出生在陈;父辈都曾在陈为官,两人又都早年失怙;分别继养于父亲的朋友和过继给伯父;都曾在隋为官,隋亡后又同为窦建德的东夏王朝留用;共同作为降臣降唐时,欧已经六十五岁,虞也有六十一岁了;欧寿八十五,虞寿八十一,在彼时都是高龄了。两人的区别在于欧父因逆反而被诛,虞父病故前却因德操与能力得到陈文帝的重用。

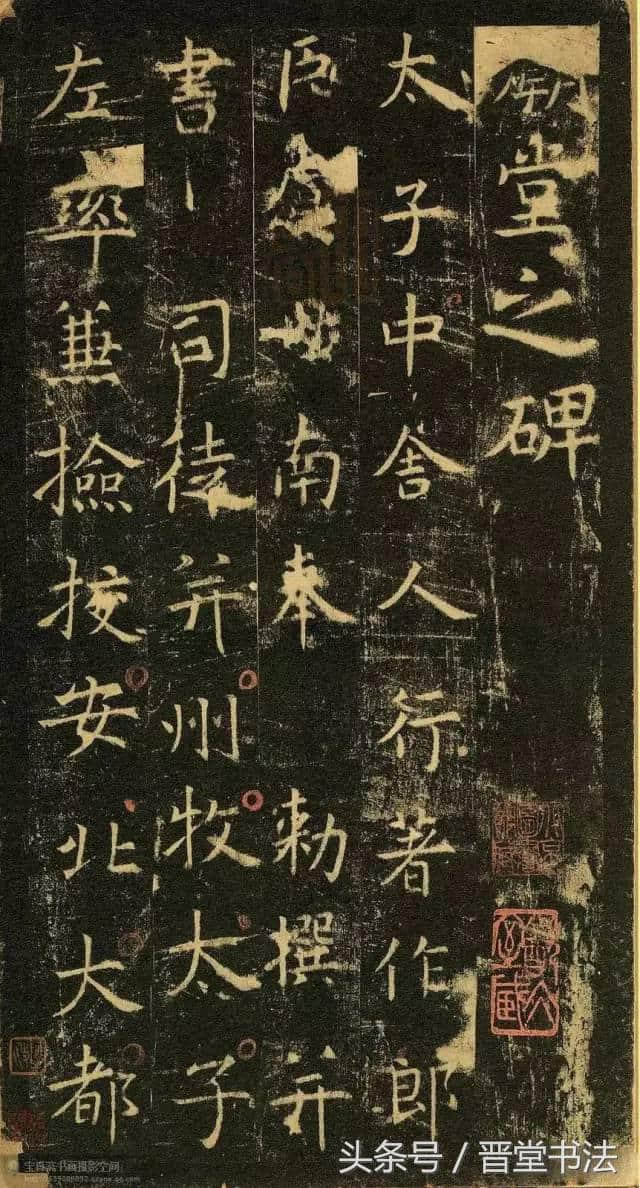

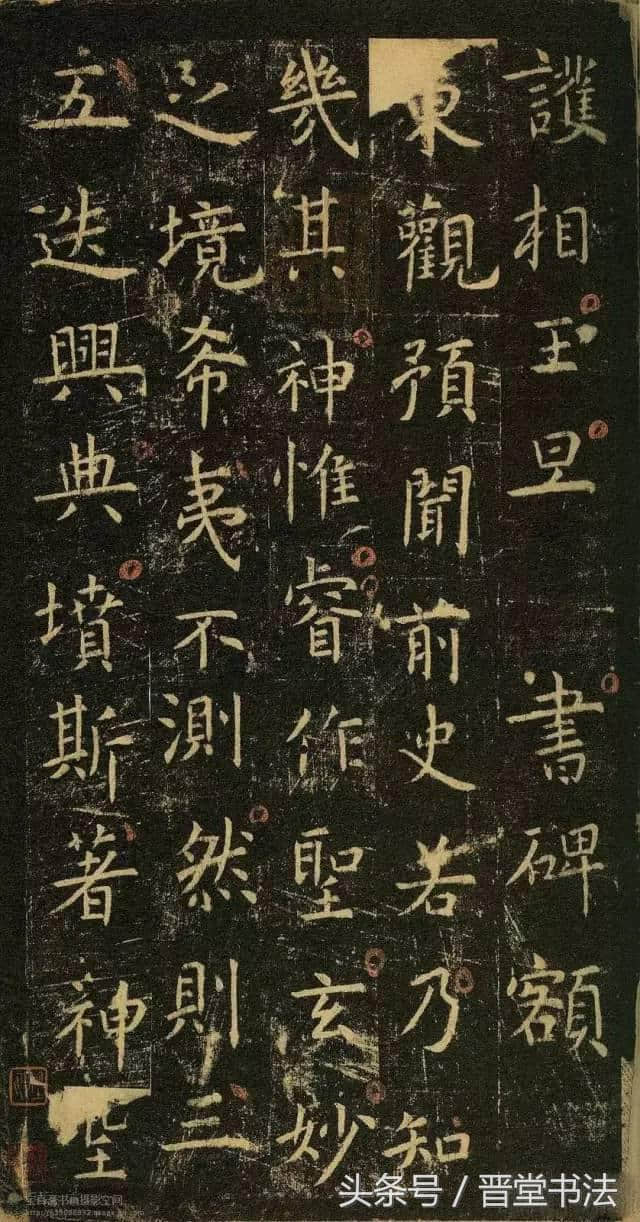

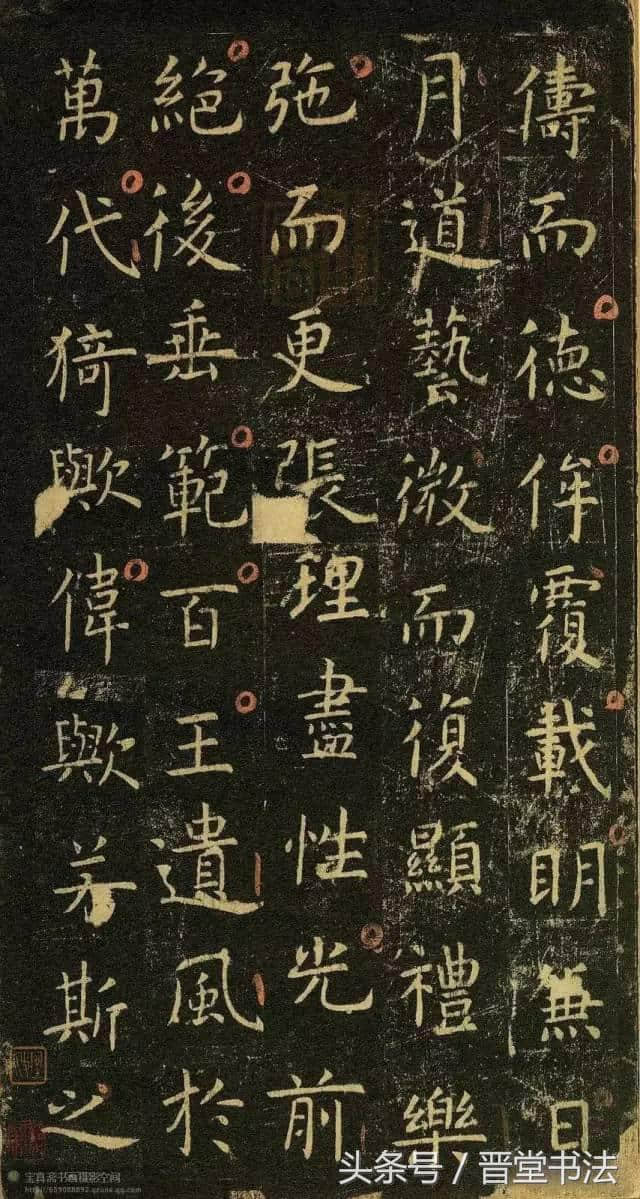

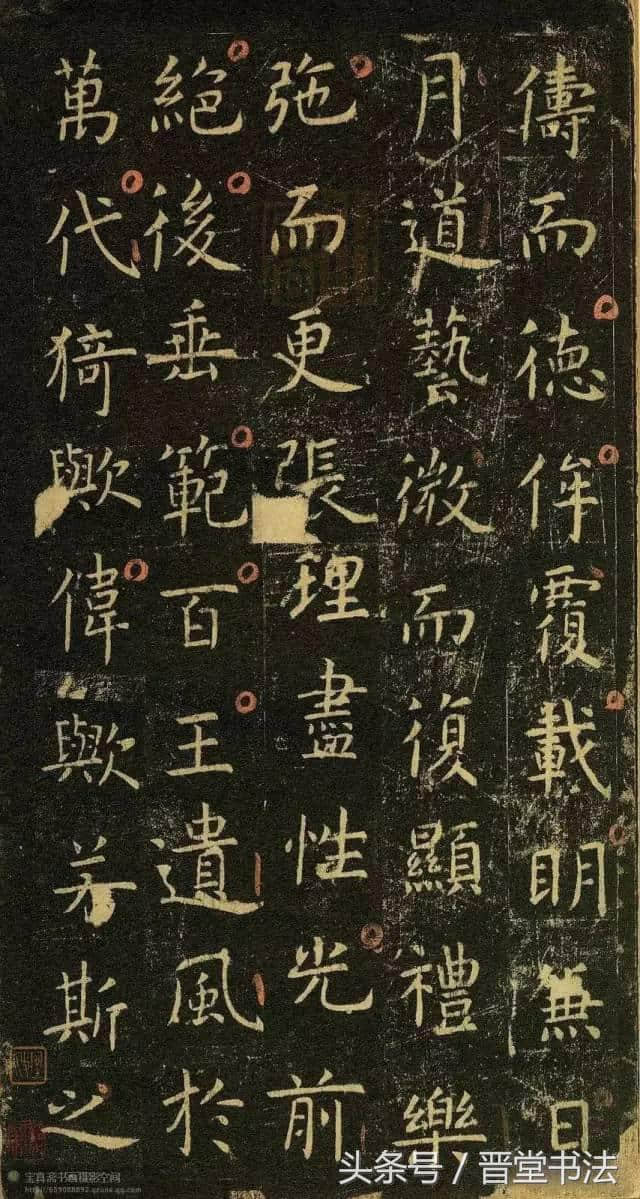

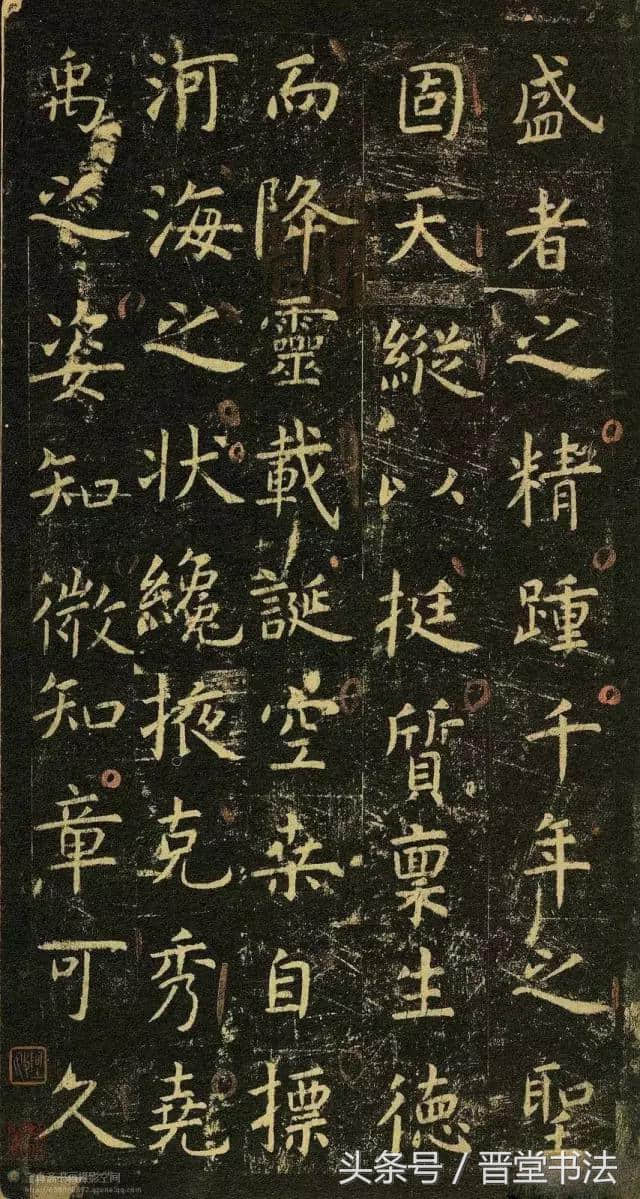

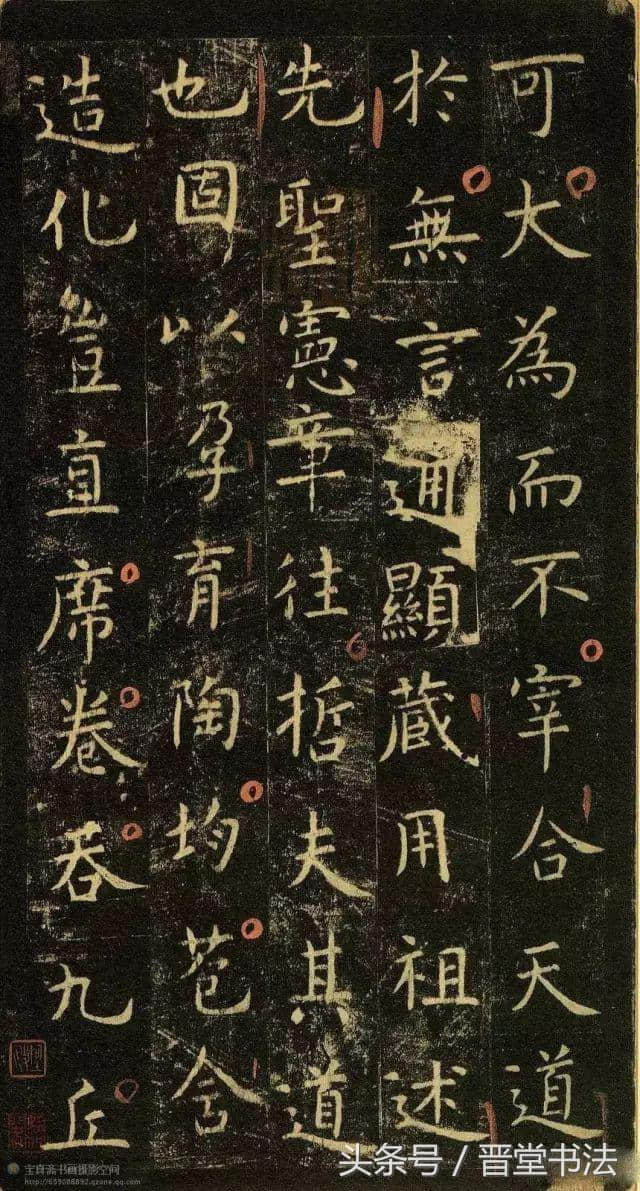

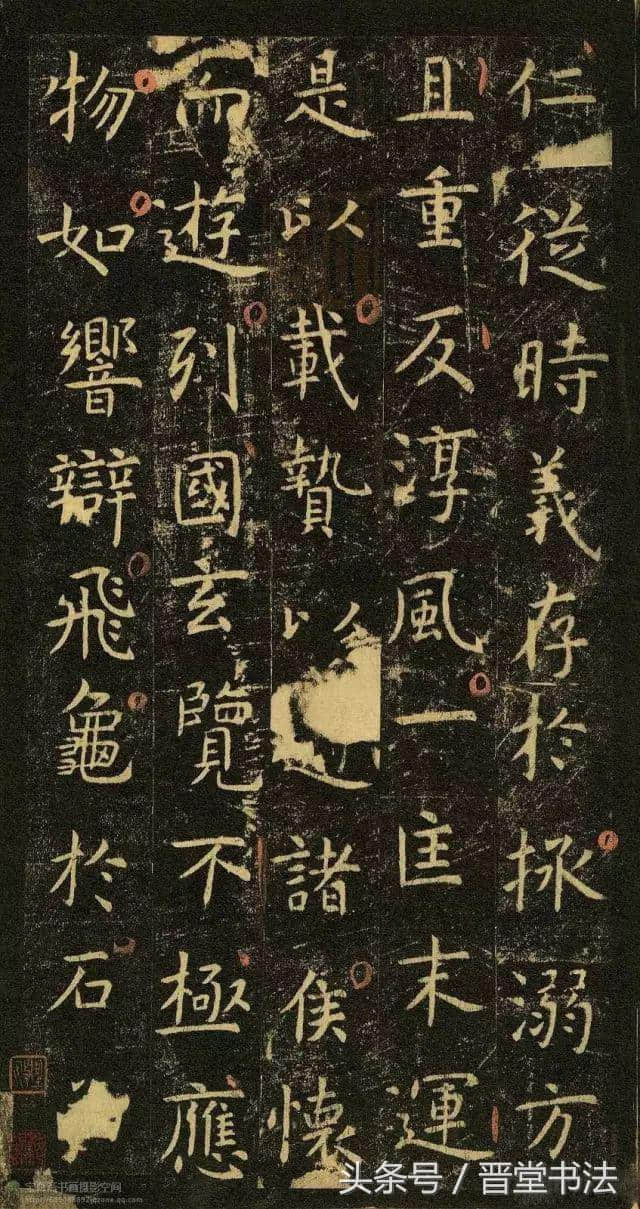

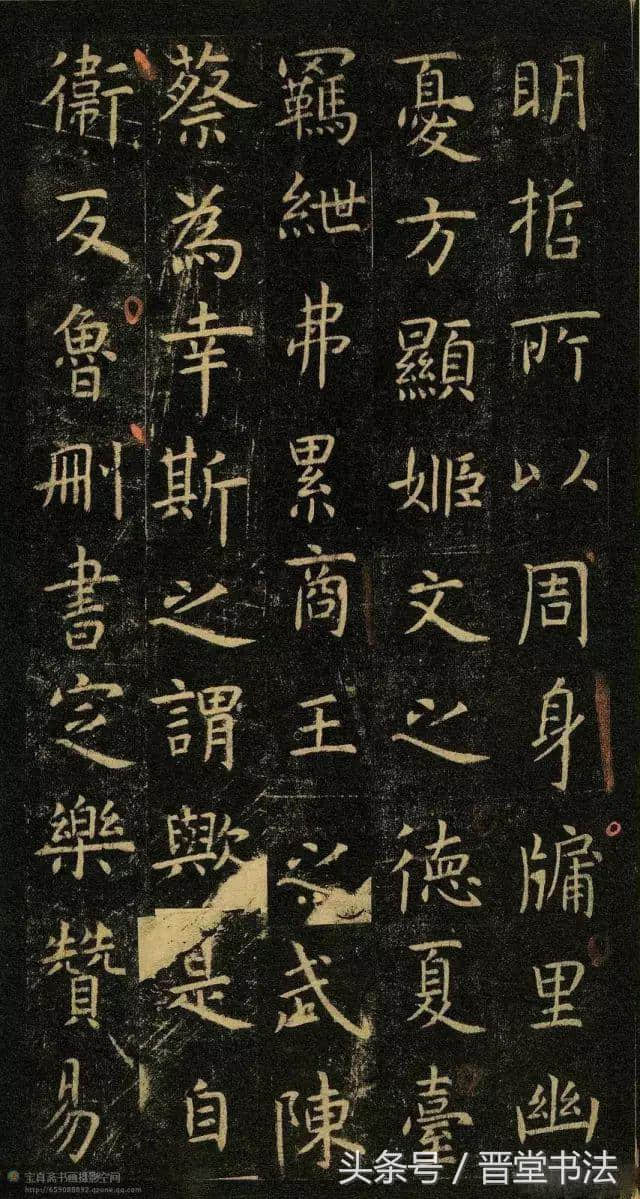

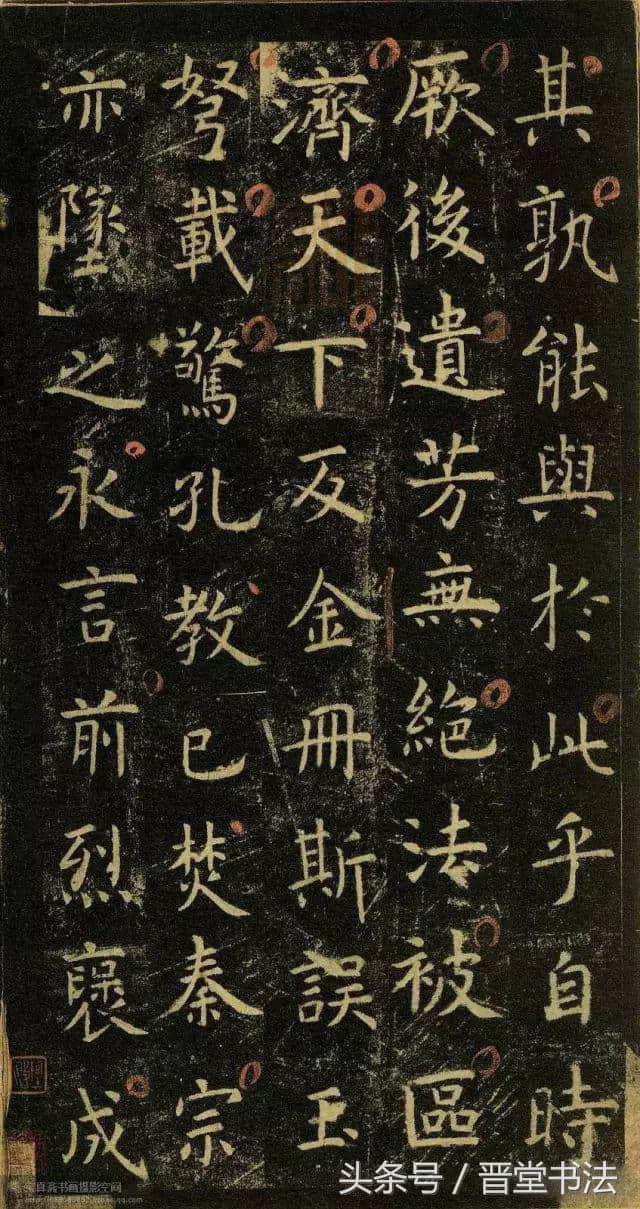

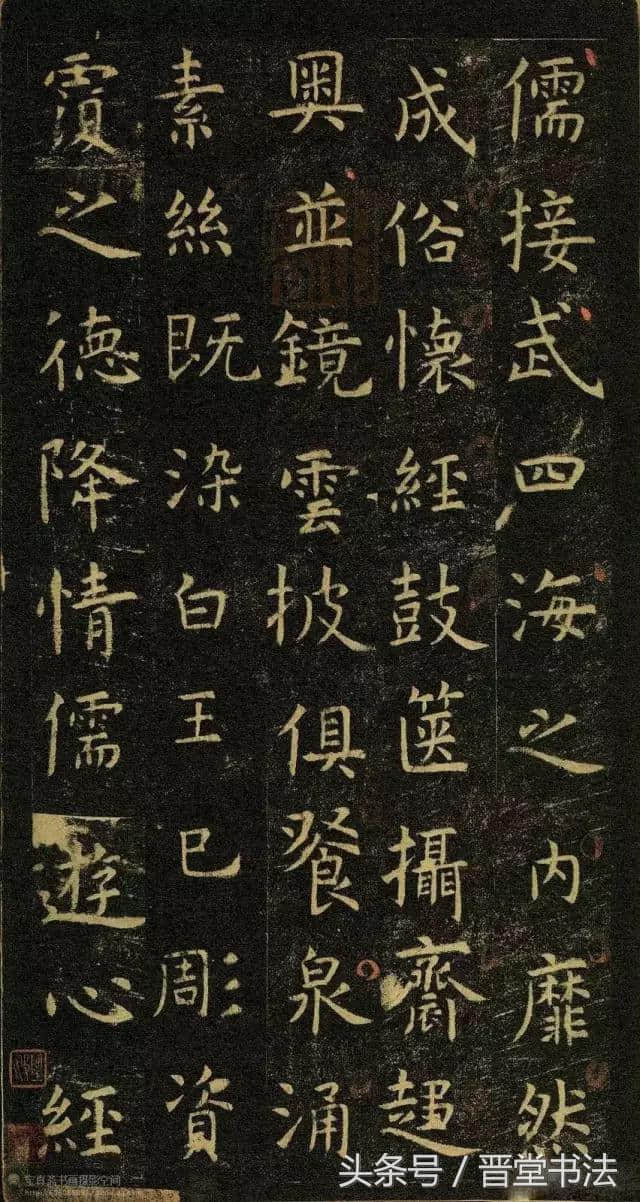

虞世南《孔子庙堂碑》

欧阳询十四岁家族被诛之时,因被藏匿独免于难,降唐后因与唐高祖李渊为旧友,所以起任为五品给事中。白居易有载:“给事中之职,凡制敇有不便于时者,得封奏之;刑狱有未合于理者,得驳正之;天下冤滞无告者,得与刺史纠理之;有司造补不当者,得与侍中裁退之。”可惜好景不长,欧阳询不幸站错了队,成了太子李建成集团中人,虽然死时官至三品,但已无甚记载了,所记者大概只有因为其貌不扬而被大臣们取笑而已。

欧在世时,多以书名世。

欧书谨严,劲险,恐与身世相关。

虞世南幸运,少时虞家即为名门望族,降隋以后,值六品起居舍人之机在秘书省后堂摘抄“群书中事可为文用者”,取名为《北堂书钞》,且与其他文学名士合著《长洲玉镜》等十余部撰述大行于世,已然一代名儒。

降唐后,被李世民收为幕僚,深受倚重。不只文采,虞世南的诗句世人传诵者有如《咏蝉》:“垂緌饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。”更在于虞世南的品格与风骨。太宗曾戏作艳诗,虞世南进表谏上,以杜上行下效。作为文学侍臣,世南经常借古谏今,以古为镜。更兼世南相貌怯懦、弱不胜衣,每每进谏都诚恳至极,虽无魏征以头抢地的悲壮,但也深得太宗的尊重。被太宗称为“兼是五善,一人而已”。这五善分别是:博闻、德行、书翰、词藻、忠直。

从七十一岁起,虞世南就请求退休,太宗一直不舍。十年后,带着“五善”的殊荣,世南刚刚回到故里就过世了。太宗闻讯悲痛异常,既赐东园秘器,又准陪葬昭陵,赠以礼部尚书,谥号文懿,还手敕魏王李泰代之宣称“虞世南于我,犹一体也……当代名臣,人伦准的。”“世南死后,无人可以论书!”数年之后依然缅怀不已,着阎立本画像在凌烟阁中供人凭吊,而凌烟阁中的像臣不过二十四位而已。

欧阳询的书法,筋节脉络容易看到,比较外露,所以被历代学书者学习,就其法度而言,森严而规范,所以知欧、学欧、尊欧者众多。而虞世南的书法就其天性来论,内敛而蕴藉,温润中不见锋棱,学书者无从入手,笔划粗细的匀当正是其高雅之所在,但匀当的笔划也令初学者找不到规律;结构上的脉动,移形相当精微,非得是熟谙唐楷到相当程度者才能觉察出,而又非得是品调相近高拔者可以在格调上暗合之。是故,虞字之腴美或有高品位有风骨者可以赏识,却鲜有达到这种境界的人甘愿因袭之。所以虞字难有脉承者。可是心性通者,与其持相近质理者却代不乏人,虞字的质感有如温玉,此感活脱者前有王献之的小楷玉版十三行,生涩者有明末清初的八大山人,以及鲜嫩者如近代的白蕉。

这种质感全自人品,所谓品者全自人的格调,格调又来自于取舍。人生只有通透于理,就像苏东坡常言的“达者”;“达”后尚肯付出行动,这个行动就是取舍;取舍不同方见人的风格,风格超人处而成自己的调调;调调被“食味”的人称羡,方可称品;有品才值得玩味,才入艺术之流,方可传。

当代人可以遍阅古籍法帖,恨不能将所有好的东西搬为己用,疏不知作者先天之质搬不来,后天之功搬不来,磨练之能搬不来,当时的情性搬不来,而搬来的只是操笔之技,或可参到成形之理。

当代学院中书法专业的学生,张口即是某某“线条”,某某肌理,某某质感,某某布白,殊不知“线条”应该称作笔划(毛笔写的线绝不等同于西方画的线)。笔划是功力,质感是人的本质,布白是格调通过能力的表现,肌理是性情下的效果。而这一切感受必须在依赖潜意识的自主书写中方能表达出来,所有有意识地作为都会令这些方方面面,比起古人来黯然失色。

历代人评书都要论人,那是因为字写到一定程度以后就比的是人了。一个人的才华,那是应变的能力;功力,那是发挥稳定的基础;看得多,那是阅历,是形而上的积累;品位,那是凝练与总结;学识,那是历代智慧的积淀。

虞世南的书法淡化了形体,所表现出来的更多的是内蕴,内蕴学不来,所以历代学虞的人多无建树,也不适合初学者。但是历代通书的人都赞赏虞字,因为虞书只可远观会意,无法机械摹制或效仿,如是者即可称之高、称之雅。

何谓“雅”?“雅”就是符合特定场合的和谐。

来源于|书法日课