任何时代的“大咖”都很难免于或“捧”或“骂”的遭遇,清代袁枚,作为康乾时期文化领域首屈一指的“当红炸子鸡”自然也不大可能幸免。

袁枚,字子才,号简斋,晚年自号仓山居士、随园主人等,钱塘(今浙江杭州)人,祖籍浙江慈溪。生于康熙丙申年(1716年),卒于嘉庆戊午年(1798年),乾隆四年(1739年)进士。袁枚其人才智精明、文采超凡,无论是诗、文创作,还是诗学思想都能独标一格,备受时人称许。曾与同时期文士赵翼、蒋士铨比肩,并称“乾嘉三大家”;更与大学士纪昀齐名,人称“南袁北纪”,风头可谓“一时无两”。

但是世间之事就是这么有趣,美名常常会与骂名相伴生。当世人发现较难在这位“大咖”的文学成就上置喙时,其行事上的特立独行以及观念上的独异气质便极易进入众人的视野,成为攻讦他的要害点。

开馆设堂广招女性弟子,便是袁枚一生中招致世人非议最多的一大“污点”——

同时代诗论家赵翼(字耘崧,号瓯北)与袁枚在文学上的彼此推重,是康乾文坛上的一段佳话。赵翼曾以“今日艺林谈此事,教人哪得不推袁”来表达对袁枚的仰慕,袁枚也用“何时同做萧郎客,君夺黄标我紫标”之句,来抒发自己与赵翼如芝兰同气相求,力求在创作上共同努力的心怀。才气上,赵翼极为真诚地夸赞袁枚:“八扇天门詄荡开,行间字字走风雷。子才果是真才子,我要分他一斗来。”欣羡之意溢于言表。但同样是这位先生,却单单在招收女弟子的问题上,对袁枚的做法与人品表达出强烈的不满。最有名的段子是,他甚至要当着袁枚的面,向巴拙堂太守揶揄他,称其“为妖法太狂”,“引诱良家子女,蛾眉都拜门生”,“虽曰风流班首,实乃名教罪人”。

好在揶揄归揶揄,毕竟彼此间情谊深厚,赵翼多少还能给袁枚留下些颜面。至于他者,批评起来就常常不会留情了。清代学者章学诚公开斥责贬损袁枚及其女弟子:“近有无耻妄人,以风流自命,蛊惑士女,大率以优伶杂剧,所演才子佳人惑人。大江以南,名门大家闺阁,多为所诱,征诗刻稿,标榜声名。无复男女之嫌,殆忘其身之雌矣!此等闺娃,妇学不修,岂有真才可取? 而为邪人拨弄,浸成风俗,人心世道大可忧也!”在《丙辰札记》中,类似的批评还有很多,如第 35则中“奈大家闺阁,千金之体,理宜如何珍惜,而顾以偶解五七字句押韵之语,不异呈身露面,甘拜倾邪小人,纤诡轻薄、毫无学问之无品文人,屈居弟子,听其品题,自以为幸”。其言辞之犀利锋锐,真可谓扎心之至。

还有更甚者!文人朱庭珍甚至因为袁枚招收女弟子的做法,一并连他在诗歌创作上的成就也否决掉了:“袁既以淫女狡童之性灵为宗,专法香山、诚斋之病,误以鄙俚浅滑为自然,尖酸佻巧为聪明,谐谑游戏为风趣,粗恶颓放为雄豪,轻薄卑靡为天真,淫秽浪荡为艳情,倡魔道妖言,以溃诗教之防。”

……

“罪人”也好,“无品文人”“鄙俚浅滑”也罢。面对质疑与谩骂,袁枚始终恬然坦然、洒脱旷达。袁枚曾作过一首《绝命词》来宣誓自己的人生姿态:“赋性生来本野流,手提竹杖过通州。饭篮向晓迎残月,歌板临风唱晚秋。两脚踢翻尘世路,一肩担尽古今愁。如今不受嗟来食,村犬何须吠不休。”笑骂尽由你笑骂,我只求不负我心。

然则袁枚天生就是个能够独树一帜的叛逆个体吗?他的血液里天生就流淌着敢于挑战俗世观念的不羁因子吗?当然不是。在当时男权文化依然强悍的大背景下,袁枚之所以能够用一派真心、真情来爱重并体察女性群体,不能不说跟他个体的生命经验密切相关。

袁枚是在与家族女性共处的融融氛围中一路成长起来的:祖母柴氏,在袁枚20来岁时才离世,其生前,最喜欢的事情之一就是借助讲故事的形式,把自己的生活体验和感受分享给袁枚,这些体验和感受日后成为袁枚关于女性生命认知的重要启蒙;母亲章氏,性情宽厚,“慈和端静”,其谦和的为人姿态与洒脱恬淡的诗性气质深为袁枚所着迷;姑母沈氏,“少娴静,喜读书”,许多“史书稗官”都是由她口传心授给袁枚,以至于在袁枚正式入学之前,“汉、晋、唐、宋国号人物”就已经“略皆上口”了。

上述的经历,一方面使得他对女性的良好学识、聪明才智有着颇为直观的认识和感受;同时,袁枚与女性长辈之间的深厚感情也使得他对女性有着一种自然的亲近愿望,更能理解和体恤女性在家庭生活各方面的遭遇——

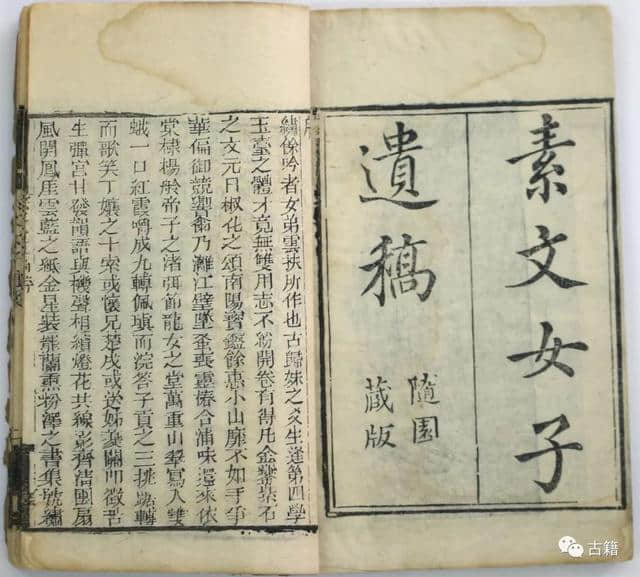

袁枚是家中唯一男孩,上有大姐二姐,下有三妹四妹。因为年龄相近的缘故,袁枚与三妹袁机在性情与情感上最相投契,自小常在一起玩乐、学习,感情尤其深厚。成年之后,袁机囿于封建礼教所倡导的贞节观,决然将自己“投身”于不幸婚姻的愚痴所为以及女儿成姑、鹏姑早寡的经历都在相当程度上影响到他的女性观。在著名的《祭妹文》中他沉痛地指出造成袁机悲剧人生的真正罪魁在于礼教之荼毒,也深深自责于没能及时在观念上为袁机开蒙与“祛魅”:“汝以一念之贞,遇人仳离,致孤危托落,虽命之所存,天实为之;然而累汝至此者,未尝非予之过也。予幼从先生授经,汝差肩而坐,爱听古人节义事;一旦长成,遽躬蹈之。呜呼!使汝不识《诗》、《书》,或未必艰贞若是。”在《女弟素文传》中,他以极其温暖的笔触描绘了袁机的美好,“枚第三妹曰机,字素文,皙而长,端丽为女兄弟冠。年幼好读书,既长,益习于诵。针衽之旁,缥缃庋积。”生命可贵!美好的生命更是不容恣意摧残!!大概在袁枚想来,假如袁机可以不受礼教的戕害,能够懂得“贵生”、懂得为自己活着的意义,那么也许她生命的光彩不会早早熄灭。文章结尾处,袁枚写到袁机的死状:“前一年,高氏子死,妹亦病,以乾隆二十四年十一月死,年四十。枚在扬州,闻病奔归,气已绝矣,目犹瞠也,抚之乃瞑。” 貌似冷静的述说中,叹惋之情溢于笔端,令读者读来不胜唏嘘。可以肯定,袁机的悲剧对袁枚日后下决心开馆设堂广招女性弟子是有巨大影响的。

四十四岁那年,袁枚辞官回家,在江宁买下一座旧宅,改名“随园”。此后开馆授课,广收女性弟子。世人多愿以一己之心妄加揣度,认定必是袁枚品性上的轻薄、狭邪驱使。但是,在了解到袁枚的生命过往,并且能够本着善念去猜想的话,那么也许袁枚开馆设堂广招女性弟子的结论就能够相对清晰了:阅尽人事之后,袁枚已然清楚地意识到,生命至为可贵处,正在于自在与从容。如果能够为生命、特别是被重重观念枷锁桎梏着的女性生命开辟出一片自由天地的话,他是甘愿“踢翻尘世路”,以一肩来“担尽古今愁”的。调动她们生命深处的“性灵”,呼唤她们意识深处的自觉,让她们始终沉睡着的生命力量觉醒起来,袁枚认为这是他生命中的应有使命。

明末以来,开馆设堂招收女弟子者,袁枚并非个例。如:明末李贽收梅澹然为弟子;清初毛奇龄收徐昭华、冯班收吴绡、尤侗收张蘩等,但都只是仅招个别而已,影响不大。到了袁枚,其女弟子不仅人数多达四十余,且袁枚还敢借个人影响来大造声势:两开湖楼会不说,还要在自己的诗作中引用女弟子诗句、要为女弟子的诗集作序、要选刊女弟子诗集等等。其做法虽不算是绝后,但肯定是空前无疑。

根据王英志在《性灵派研究》中的统计,袁枚女弟子中有苏州6人,吴江4人,常熟3人,太仓1人,松江2人,丹徒1人,江都2人,杭州12人,绍兴2人,嘉兴1人,扬州2人。为后世所熟知的女弟子,包括:苏州的金逸、吴江的严蕊珠、汪玉轸、常熟的席佩兰、太仓的毕慧、镇江的骆绮兰、丹徒的鲍之蕙、绍兴的潘素心等。因为袁枚的推助得法,随园女弟子的名气之大、整体实力之强,在中国女性诗歌史上都算巅峰。

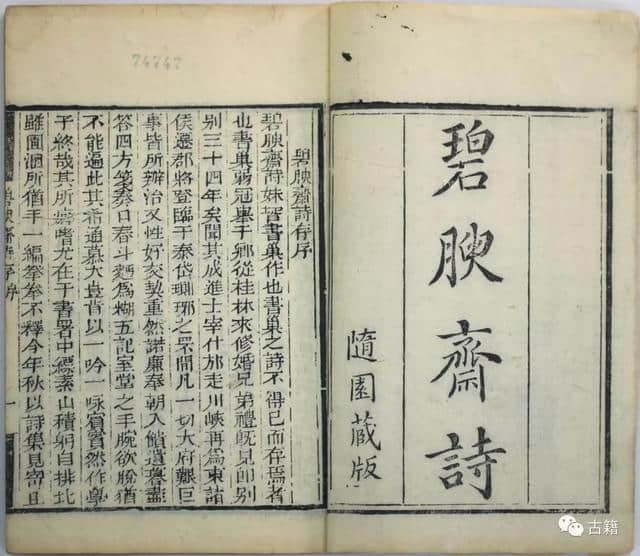

袁枚女弟子的诗词创作集中收录于《随园三十种》、《随园三十六种》、《随园三十八种》等丛书中,成为随园文苑中相当悦目的“仙葩”。

图片提供:金英姬

作者简介:赵良桥

工作单位:沈阳大学图书馆

- 上一篇:白僵蚕的功效与作用

- 下一篇:历史上真实的元稹是什么人?