由卫娟

▲周永年。

泺源书院是清代山东最大的官办书院,于1901年被改为官立山东大学堂(山东大学的前身)。

168年的历史中,泺源书院一直秉承“为国储材”的办学宗旨,徐松、匡源、何绍基、王之翰、缪荃孙、曹鸿勋等众多硕学鸿儒汇集于此讲学传道,培养出周永年、王懿荣、王寿彭、法伟堂等著名学者。泺源书院的理念与实践、泺源师生的做人与为学,提供了一种典型的中国传统教育经验,提供了一个“文化上的中国”样板,让我们得以用现代人的视角重新认识传统文化在中国人生命中的位置,并思考传承与创新的可能。

中国古代著名书院皆有旧志,唯独泺源书院没有。史料记载,何绍基在主讲泺源书院期间,曾有修《泺源书院志》的想法,却未能如愿。一个半世纪后,一本《泺源书院志》填补了这个空白。

书成之日,主编孟鸿声给《泺源书院志》整个编著团队题字:为中国书院覆甄,为山东书院立史,为齐鲁文化续脉,为山东大学溯源。

这是孟氏后人的发心,也是儒家子弟的践行。

戊戌年霜降,听主编孟鸿声、执行主编谭宏熙谈起传统意义上的存亡继绝,传统书院的大气象穿越而来,绵延不绝。

▲王懿荣。

“凡齐鲁之士来游于此者,尤不可不惕然心省也”

雍正十一年(1733年),上谕各省在省会之地设立书院。各省陆续兴办书院,使之成为省内的最高学府。乾隆《历城县志》记载:“泺源书院在西门内大街县治西南。巡抚岳濬因旧裁都司公署高敞整齐,乃倡捐修葺,凡讲堂、斋舍、疱湢、器用具备。”泺源书院成为当时全国二十二所官办书院之一。

“《水经》云‘泺源’乃趵突泉”。泺源书院以水为名,在《重修泺源书院并增诸生课额记》中记述:东省固有书院曰白雪,在省之西郭趵突泉之左,以明诗人李于鳞白雪楼得名。我圣祖仁皇帝东巡,赏题起额曰“学宗洙泗”者也,以地狭不能容多士,雍正间迁城内都司府故署,更名曰“泺源”,不忘所自徙也。

乾隆皇帝即位后,称“书院即古侯国之学也”,谕旨对书院教学事宜做了具体要求:“凡书院之长,必选经明行修、足为多士模范者,以礼聘请。负笈生徒,必择乡里秀异、沉潜学问者肄业其中。其恃才放诞、佻达不羁之士,不得滥入书院中。酌仿朱子白鹿洞规条,立之仪节,以检束其身心;仿分年读书法,与之课程,使贯通乎经史。有不率教者,则摈斥勿留。”

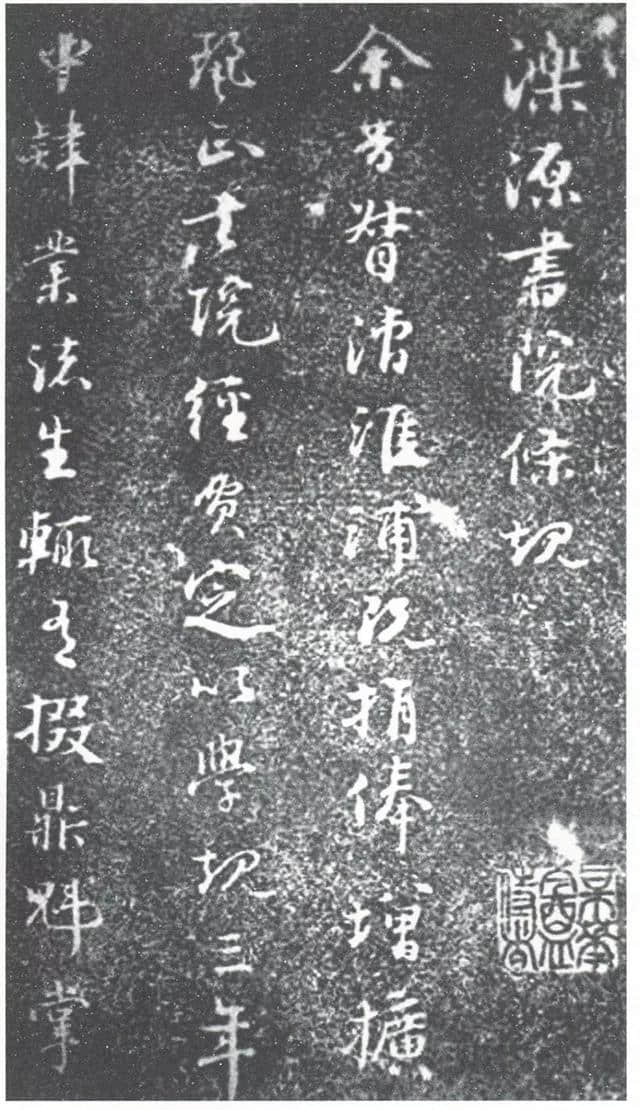

在这样的背景和宗旨下,山东历任都抚、学政都不敢怠慢。《泺源书院志》记载,乾隆六年(1741),巡抚朱定元倡捐修葺。十三年巡抚准泰经理该院,制定《训课条规》,提出“为学莫先于立志,为学莫要于寡欲,为学当敦实行,为学当秉虚衷,为学当勤讲读,为学当慎交”等要求,告诫书院生徒要肩负明德新民的责任,而不仅仅是博取功名。

道光二十一年(1841年)巡抚托浑布重修后的泺源书院有大门3重、文昌阁1处、讲堂2处8间、斋舍164间、门屋20间、厨房2间。“其庭殖殖,其舍翼翼,其众济济,其来于于”。同治十年(1871年)丁宝桢重修泺源书院,重点是购地为书院新建了一座仓颉祠。匡源在文中写道:“然则斯祠之建,宫保(丁宝桢)盖将以阐绝学,牖将来,与祀汉宋诸先儒意同。而凡齐鲁之士来游于此者,尤不可不惕然心省也。”《新建尚书堂记》记载:“济南会垣,旧设泺源、景贤两书院,为讲学之地,近年以来,士人之肄业其中者,类能勤课读,工词章,一时文风彬彬称盛。”

1904年,山东官立大学堂由泺源书院旧址迁入省城西南杆石桥新址,泺源书院旧址改建为山东师范学堂。2014年12月29日,“山东泺源书院”在其旧址——今济南市历下区省府前街红尚坊8号楼注册恢复。此处原为泉城路221号,曾先后是明代都指挥使司、泺源书院、山东省统计局旧址。

在《泺源书院志》编写前后,主编孟鸿声、执行主编谭宏熙、刘书龙等人多次到此地考察,试图在现今的建筑中寻找到旧时气象遗韵。

▲《泺源书院志》,孟鸿声主编。

“表斯文之正宗,励吾徒之笃志”

《泺源书院志》认为:泺源书院历经160多年的风雨历程,可以说,其辉煌与衰落与清王朝的世运推移密切相关。泺源书院在清代山东文化史和教育史上占有特殊的地位,为齐鲁大地传承圣贤文脉、培养栋梁之才作出了卓越的贡献。

该书“书院人物”部分收录了书院相关人物200余人的名录并小传。其中山长(主讲、掌院)40人,监院17人,明宦20人,生徒224人,客寓、题咏9人,多有清代政坛、学界影响力人物。泺源学院的历史其实是由清帝、地方大员以及全校师生共同撰写的。泺源书院的学术高度和文化价值,是研究清代山东文化地位的重要标杆。

清初学术整体上是尊朱贬王的,学术风气也开始转向朴实。泺源书院也以四书五经及程朱的阐释为主。1761年,泺源书院建朱子祠堂,山长桑调元做《朱子祠碑》详述之:……有司惟立朱子祠,以承学三儒配之,表斯文之正宗,励吾徒之笃志为最宜。

桑调元主泺源书院讲席期间,制定了《泺源书院学规》,开篇即强调朱子之学在书院教育中的地位。《学规》包括五个内容:忠信、敏慎、有恒、以约、好古。可见桑山长对朱子之说恪守之严,泺源书院的风气也不难猜想。除了桑调元以外,主讲书院的沈起元、王启元、沈可培等都是当时学界的翘楚,而当时的肄业者多有后名重于世。

济南大明湖历下亭楹联取自杜甫的诗句“海右此亭古,济南名士多”,即为泺源书院主讲何绍基所写。历下亭东壁仍存其《重修历下亭记》石刻。何绍基通经史、律算,犹精小学,旁及金石碑版文字,以书法著称于世,被誉为清代第一。他是近代提倡宋诗的重要人物之一,论诗主张“人与文一”“先学为文”,而后直抒性情,“说自己的话”。

另一位山长匡源主持泺源书院和尚志学院17年,从学弟子达到3000人,科举金榜高中者400余人,门生中成名者多至百人。这在清朝历史上是非常少见的。匡源在清代政坛的影响也非同一般。1840年,他于25岁时即中进士,是同榜中最为年轻的。1848年,道光帝派匡源为后来的咸丰帝讲经。咸丰帝登基后,匡源先后任职兵部、吏部、礼部,升调军机大臣上行走,赐紫禁城骑马、任职随称赞襄政务大臣。

不同于晚清官场流风,匡源为官严以律己,勤勉清廉,不沾恶习。他写了很多指斥时弊的奏议。他不畏权势,同结党营私的贪官进行斗争。英法联军进犯北京时,他力主固守以勤王。咸丰帝出逃热河,匡源驰骑以从,途中批谕、章奏、拟旨皆出源手。英法议和,咸丰帝病危,临危托孤,命匡源为八位顾命大臣之一。他在慈禧垂帘听政后被罢官,应其门生、时任山东巡抚阎敬铭之聘,到山东任教,很快延揽了一批名儒硕师至书院任教,并亲自传道授业。他的弟子中有状元曹鸿勋,独榜翰林杨际清,官至尚书的张应麟和黄钰、甲骨文的发现者国子监祭酒王懿荣等等。

有什么样的老师,就会有什么样的学生。

泺源书院的学生周永年,是清代著名学者、藏书家、目录学家、校勘学家,是我国第一个公共图书馆的创始人。他曾与桂馥等学者在济南五龙潭畔修建“潭西精舍”,创办“籍书园”,“聚书其中,招致来学,”“供人阅览传钞,以广流传”,实为我国公共图书馆之滥觞。

王懿荣是著名的金石学家,是甲骨文的发现者,并断其为商代。他把汉字的历史推到公元前1700多年的殷商时期,开创了文字学、历史学研究的新局面。八国联军入侵,他被任命为京师团练大臣。1900年7月,侵略军兵临城下,王懿荣还在坚持抵抗,不久溃不成军,乃归语家人曰:“吾义不可苟生!”偕继室夫人与守寡的长媳,投井自杀。并留下绝命词:“主忧臣辱,主辱臣死。于止之其所止,此为近之。”9月,清廷表彰王懿荣殉节,谥号文敏。

在《泺源书院志》主编孟鸿声看来,王懿荣身上完整地体现了泺源书院人身上承载的儒家文化价值。他的醉心学术、他的慷慨赴死,都体现了传统士大夫阶层的价值选择。

没有何绍基、匡源这样的山长,是不可能出现周永年、王懿荣这样的生徒的。他们是学者,更是一种精神体系、文化价值的传承者、发扬者。在这个意义上,泺源书院在道统、学统的传承上,功绩显著。

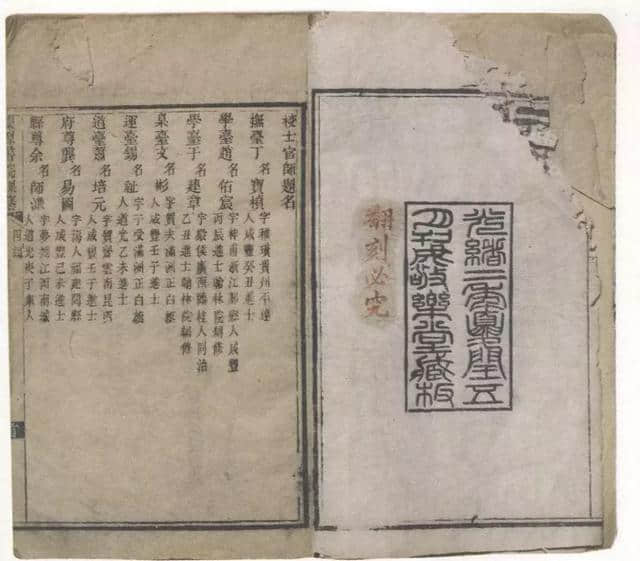

▲《泺源书院课艺四编》书影。

“有人来问字,相与细谈经”

《历城县志》里收录了清人刘藻的一首小诗,题为《书院》:“锁院春光寂,云开日咋醒。草肥迎砌绿,山瘦入堂青。静得琴中趣,闲书座右铭。有人来问字,相与细谈经。”这首诗里的书院就是泺源书院。

泺源书院的教学一般采用个别钻研、相互问答、集众讲解相结合的方法,教师们着重用自己的治学经验来指导学生的学习,十分注意对学生进行读书和研究学问方法的指导,鼓励学生问难论辩。沈起元(1685年-1763年)在主讲泺源书院时,将师生之间的质疑答惑整理为《泺源问答》,为后人保留了书院教学的重要史料。历城李廷芳曾描述了沈起元与学生论辩的场景:窃见先生枕薜经史,几案间丹黄灿然,非与客谈艺,未尝须臾忘校勘也……先生著述甚富,其《泺源问答》尤为精邃,自十三经、二十四史,旁及诸子百家,靡不综贯源流,讨究得失,足为后学津逮……犹想见先生当日拥皋比,掀髯高论,汩汩如万斛源泉,而廷芳与二三子执经问难,且得于心目间仿佛遇之。

在《泺源书院志》的编写过程中,孟鸿声、谭宏熙等等每每耽于这些情节,感慨万千不能自已。书院是藏书著述之地,是传道授业之所。名师吸引高徒,边教书、边读书、边学习、边研究,逐渐形成学术研究与读书讲学融为一体、相互结合、相互促进的独特教学方式和教育组织形式。这里上溯宋明书院讲学精神,又有西欧大学导师制度的异曲同工,是学问的传递,也是文化人格的传承。

清早期,泺源书院以讲习理学为主。孟鸿声谈及此段,特意提及“礼理致仁”的理念。他认为,泺源书院等传统书院的祭祀等等书院活动,很好地传承了中国的礼乐文化,让学生自然地以中国文化作为他们的信念与信仰所系,并成为忠实的文化实践者。

山东作为朴学重地,乾嘉时期涌现了一批经史学者,多与泺源书院有关。比如周永年曾特诏征修《四库全书》,后历任校勘《永乐大典》。桂馥是清代“说文四家”之一,注有《说文解字义证》等。光绪十七年(1891年),藏书家、校勘家、目录学家、金石学家缪荃孙主讲泺源书院,这为泺源书院金石学研究带来了契机。在他的培养下,泺源书院走出了尹彭寿、法伟堂等著名金石学者。

《泺源书院志》从泺源书院的历史沿革、书院人物、书院教学、书院艺文、书院藏(刻)书及经费、书院祭祀等六个方面入手,搜集整理了与泺源书院相关的文献史料,并参照其他书院志的史志体例进行了梳理和归类。

在这个过程中,因书院相关史料零散,并无太多文献资料参考借用,整个编写团队为此四处搜寻,辗转求索。《泺源书院志》让更多的人“萃海岱之灵秀,沐邹鲁之遗风”,也给他们的为人治学带来了新的境地。书院祭祀曾与藏书、教学一道构成了“书院的三大事业”,今已不传。而《泺源书院志》则以文本形式重现泺源书院,给予今人一个精神上“祭祀”的可能,让我们得以“登斯堂,睹斯像,知所敬、所学、所祖、所宗。”

▲铁保《泺源书院条规》拓本。