论插花师的禅学修为——兼论袁宏道的插花美学思想

【摘要】这是一个十分有趣而有意义的论题,更是一个古老而又现代的视角。在技师级和高级技师级花艺师不断涌现的当下,人们一定不能忘记插花行为最初是由僧人和文人来完成的,由他们创造的插花艺术与文化是花道发展的最重要力量。从技师的要求看,插花是需要有一些技艺和规则来作出规定的;但从僧人和文人的要求看,花道是需要有一些禅学与文学来提供滋养的。在历史的长河中,流淌的多半是文化的血液,因此花艺师要转身为花道师,就需要有更多技艺之外的修为,包括对自然与人性的认识、对禅学与文学的浸润,以及对环境与气氛的营造。本文以袁宏道的传奇人生和美学思想为例,就插花师的禅学修为问题进行了一些探讨。

插花师是对花艺师和花道师的通称,对其他弄花人也合适,在古代有时更用一个“莳花”人来代替。本文主要针对插花师而言,但对雅道中的其他人也都适合。所谓“禅学”,既是单一名词,诠释为禅宗学问,或者禅宗美学;也可理解为两个单词的组合,由“禅”和“学”组成,“禅”代表了禅宗、禅理、禅寺、禅师,“学”则意谓着学说、学问、学习、学识。因此,禅学的外延可以极其广泛,这既是对插花师的一种要求,也是提供了一种目标,暂且无禅,终归于学。所谓“修为”,就是不仅要“修”,而且要“为”,知行合一,方得要旨。由修而为,才能体现出一个人的修养、素质、道德、涵养和造诣等。在佛教与道教中,修为也指通过修炼后所达到的境界。本文以袁宏道传奇人生和插花美学思想为例展开阐述,一来中国花道禅花门尊奉其为祖师,就必须更多理解和领会祖师的思想精髓;二来也是要透过袁宏道这样一个典型样本,来告诉所有的插花师,插花的思想源泉来自于何处?

一、潜心于禅学之深

插花的源头之一在于佛前供花,人们于佛殿禅堂中可以常见各种清供,插花因其鲜艳与多变而引起人们的注目。常在佛殿禅堂中参拜的人,自然对插花会有更多了解和喜爱,如果能够对禅学内容所理解 ,则更有利于插花的修为精进。袁宏道就是这样一位从禅学到插花,经历了潜移默化过程的人。

在蒙学时代,袁宏道时常在附近的义堂寺游玩,后又去长江畔的二圣寺参访,17岁时留下了《初夏同惟学、惟长舅尊游二圣禅林检藏有述》四首,其中写道:“昏黑谈经人不去,知君学佛意初浓。”“我亦冥冥求圣果,十年梦落虎溪东。”万历八年(1580),袁宏道在二舅龚惟学影响下开始正式涉足佛学,对佛教有了自己的认识和理解。

万历十七年(1589),21岁的袁宏道首次参加会试,在兄长袁宗道带领下,在北京和朝中文士、寺院高僧展开交游,进一步参禅问佛,进入了自觉修为的参悟过程。直至万历二十年(1592),袁宏道把绝大部分的精力都投在研习禅宗佛理上,发现自己对禅学兴趣越来越大,但有些佛教理义不太理解,在《金屑篇自叙》中,他写道:“余少慕玄宗,长探佛理,遍参知识,博观教乘,都无所得。”在这前后几年里,袁宏道的主要活动是文学结社、参禅问佛和研究心性之学。

在翰林院任上,袁宏道遍阅禅门硕德著作,如大慧宗杲和苍雪禅师的书,并与朝中儒禅双修人士广为切磋,与龙湖芝佛院的僧人交往繁多,终于让自己可以从尘世“耸身而出”。袁宏道是从“心性”理论接受佛教,且以为禅宗儒旨,一以贯之。23岁时已经著写了以禅释儒的《金屑篇》,这是一篇学禅心得,对照古人微言,精选七十二则公案,“皆是百千诸佛相传之髓”,加以评说。取名“金屑”,意为“金屑虽贵,在眼成翳。”

当袁宏道去拜访明代思想家、文学家,泰州学派一代宗师,已经六十四岁的李贽(1527-1602)时,李贽翻阅袁宏道带去的《金屑篇》后大为惊叹,当即赋诗曰:“此路少行人,迢迢至古亭。自称通家子,叩门见李膺。”李贽以建安七子孔融的典故,寓意袁宏道与孔融一样,是位难得的禅学“异童”,虽仅有23岁,但修为已经超过许多凡人。后来,袁宏道因不满意《六祖坛经》在流传过程中后人增添的伪作,经过多方考试,“略删其赝”,成书《六祖坛经节录》一卷,又作《坛经录引》一文。袁宏道的另外一部禅学著作《珊瑚林》,则仿照禅宗语录体形式阐述他对禅宗思想的理解,共五万余字,清华大学图书馆、北京图书馆、日本内阁文库、哈佛大学都有收藏。

袁宏道对于禅定有自己的认识,主张净修,反对“狂禅之滥”。在尺牍《徐冏卿》中,他写道:“即出即入,亦定也,故曰:‘恰恰用心时,恰恰无心用。’然定有大小,小定却疾,中定却老,若大定则即疾是定,即老亦定,艳舞娇歌,无处非定。《华严经》曰:‘一身入定多身起,多身入定一身起。’”

日本高僧最澄所建立的是山林佛教,淡泊名利,他有两句名言:“衣食之中无道心,道心之中有衣食。”禅花门人甘达将此改为“名利之中无禅心,禅心之中有名利。”其实,这样的思想在袁宏道这里同样存在,在他的尺牍《与龚散木》中,他写道:“凡艺到极精处,皆可成名,强如世间浮泛诗文百倍。幸勿草草度日,勉之。”龚散木是袁宏道的朋友,袁宏道希望他可以量力而行,专精一事,不要草草度日,荒凉光阴,坚持不懈,终可成名。这便是所谓的“道心之中有衣食”或“禅心之中有名利”。

袁宏道写有《时尚》一文,主要记录吴中繁华商业中的技艺者,为“薄器小技小器者”录名,目的是想使他们借此可以留名后世。在文中,袁宏道写道:“古今好尚不同,薄技小器皆得著名。”“当时文人墨士名公巨卿,炫赫一时者,不知湮没多少,而诸匠之名,顾得不朽,所谓五谷不熟,不如稊稗者也。”在《与潘景升》一文,袁宏道也写道:“世人但有殊癖,终身不易,便是名士。”所谓工匠精神与精湛技巧,全在百年不变,而非不时百变。

袁宏道为了辞去吴县县令一职,曾先后写过七次辞职信,当万历二十五年(1597)正月刚过,收到罢官令时,他大喜过望,立即赋诗《得罢官报》一首,流露出浓浓礼佛参禅之心:“拟将心事寄乌藤,料得前身是老僧。病里望归如望赦,客中闻去似闻升。尊前浊酒憨憨醉,饱后青山慢慢登。南北宗乘参取尽,庞家别有一枝灯。”

袁宏道为自己取过一个名字,叫“袁六休”,在佛学理论中提出:真正修行人的六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)不要贪著外面的六尘(色、声、香、味、触、法),要不被六尘所迷惑,要让六根“休止”。在明朝末年,时局不稳,人心浮动,他以“袁六休”自勉,就是要时时提醒自己不被六尘所迷惑。比袁宏道稍晚一代的明清史学家、文学家张岱(1597-1680?),模仿袁宏道,也字石公,号陶庵,晚号六休居士。后来,真是张岱将性灵文学的旗帜延续到了清代。

为了学习研究禅学,袁宏道常常到书摊上淘书,尤其喜欢僧人书摊,他曾这样写自己在杭州淘书的经历:“花朝后数日,则徙于天竺,大士诞辰也。上巳后月余,则徙于岳坟,游人渐众也。梵书多鬻于昭庆寺,书贾皆僧也。”花朝节是中国古代纪念百花生日的日子,简称花朝,一般于农历二月初二、二月十二或二月十五举行。期间人们结伴到郊外游览赏花,称为“踏青”,女子剪五色彩纸粘在花枝上,称为“赏红”,这时也是插花的好时节。花朝后数日,袁宏道就出门淘书,特别兴奋于昭庆寺的梵书,而且“书贾皆僧”,这是一种何等的美好景象,如果现在再次出现“书贾皆僧”,笔者断不会错过这样的日子。对于禅的热爱,也可以从他给女儿的取名上可见一斑,他把女儿取名为“禅那”,受父亲影响,禅度一度想出家,可惜早早夭折了。

对于自己的禅学修为,袁宏道显然是十分认真和极其自信,在《解脱集》中,他如此夸张地对张幼于说:“仆自知诗文一字不通,唯禅宗一事,不敢多让,当今勍敌,唯李宏甫先生一人。其他精炼衲子、久参禅伯,败于中郎之手者,往往而是。”李宏甫即指袁宏道十分尊敬的李贽先生。在历代在家居士中,袁宏道最服庞蕴,他多次说:“白首庞公是我师”,在给舅家龚散木的诗中,袁宏道还自负地说:“禅锋示妻子,输我作庞公。”在给陶望龄的《作别篑》中,他更是大胆写出了特有的自信:“每笑儒生禅,颠倒若狂醉。除却袁中郎,天下尽儿戏。”

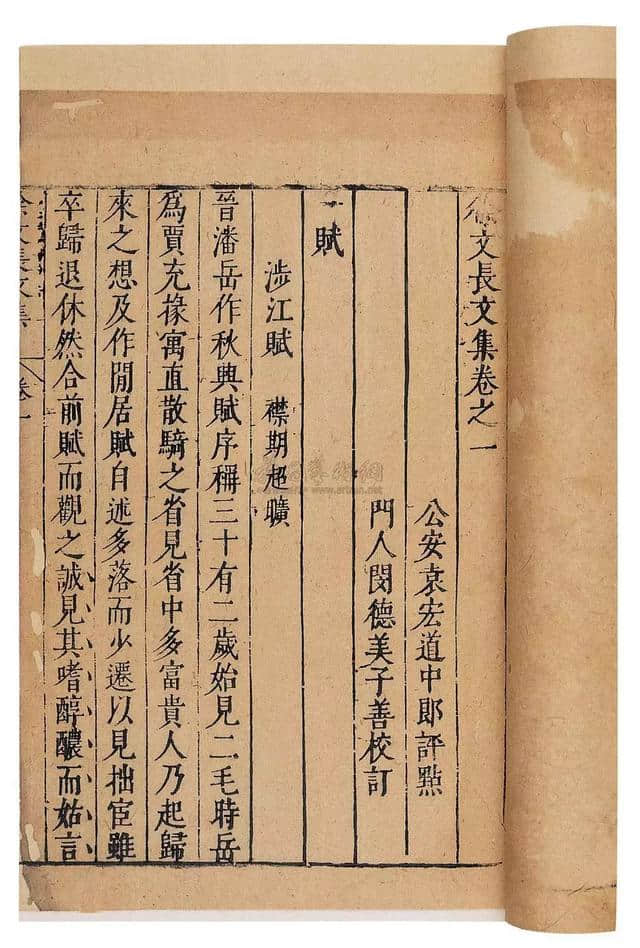

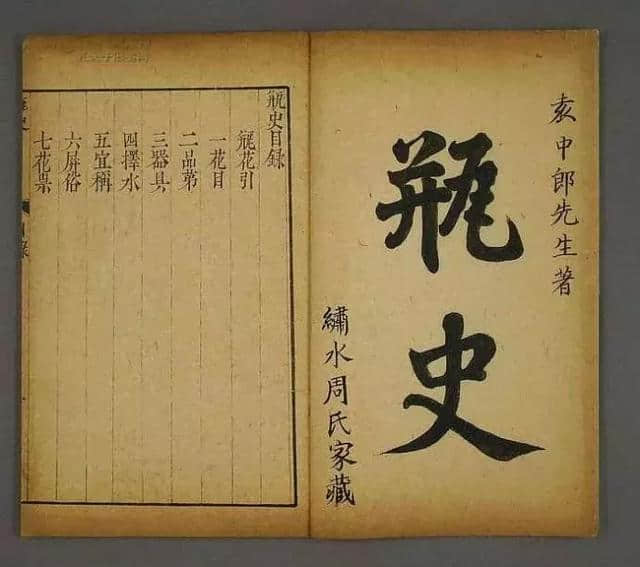

袁宏道能够在诸多领域取得成就,与他的修禅经历不无关系。修禅需要有一定的悟性,根器不足,会让人久久不悟;而一旦开悟,又助人旗开得胜,处处逢源,化繁为简,直指本性。袁宏道在插花上的成就,纯属偏锋,比起他在文学与禅学的成就,往往不被人挂齿,而《瓶史》的出现却成为了中国插花史上的一面旗帜。

流连于禅寺之净

在生活中,袁宏道喜欢与佛教人士交往,流连于禅寺之间。他与僧侣交往的频繁,可排在历代文人前列,不论身在何处,问佛参禅一直是他的主要之事。在袁宏道看来,禅本为“迁流不已,变动不常”,没有“定法”,学禅之人得有自由洒脱、随缘认命的修为。

袁宏道认为人的“真性”就是“真悟”,获得这个“真性”,就可以达到“自适之极”的境界,所以他游览了许多禅寺,每一禅寺之周的山泉树木在袁宏道笔下都是险峻而清幽,深邃而灵动。袁宏道在《云峰寺至天池寺记》中写道:“抚松坐石,上碧落而下白云,是亦幽奇变幻之极也。走告山僧,僧曰:‘此恒也,无足道。’”只有感受过这般的“自适之极”的境界,才能在插花创作中演绎出幽奇变幻的意境,一块奇石、一枝枯木,或倒挂、或飞天,都是“抚松坐石”后,才有的:“上碧落而下白云”的“真性”。

万历二十二年(1594),袁宏道进京候选官职,参加了由袁宗道、董其昌等东宫讲官为主的“复为禅悦之会”,其中自然有不少高僧禅师,包括晚明四大高僧之一的憨山大师,期间常举禅会于龙华寺,与董其昌、汤显祖、杨庭筠等一批官位尊贵者共同探讨禅学,这样的“禅悦之会”称得上是当时京城文化盛会,代表了其时禅学、诗文、戏剧、书画的最高水平。

袁宏道十分流连于禅寺的清净生活,每至一处,能住寺院寮房是他莫大欢欣。万历二十五年(1597)从二月起,袁宏道取道嘉兴到杭州,在杭州的一个月里,据可查的记录,他在武林昭林寺住了五夜、在三台山南高峰以东的法相寺住了一夜,在天竺山的天竺寺又住了一夜,其余晚上,他都留宿在净慈寺的经房。在与僧侣的交往中,袁宏道留下了一些诗文,也加深了他对于禅学的研究和理解。同年秋冬之际,袁宏道又与弟袁中道、僧无念等同游了南京的栖霞、广陵等地。栖霞寺是佛教“三论宗”的发源地,南北朝时期中国的佛教中心。 在《德山麈谭·小引》中,袁宏道云:“甲辰秋,余偕僧寒灰、雪照、冷云,诸生张明教,入桃花源。余暑尚炽,遂憩德山之塔院。”可见,其与僧人一起入住寺院,已成生活中的常态。

1600年8月,袁宏道奉命出都,“三袁”最后一次见面也是安排在寺院中,他们去了归义寺。在出都之前,袁宏道还去拜访了从湖北宜昌来京的高僧无迹和尚,希望可以找到一位禅友同行,一来同行时可以谈禅论学,二来可解途中无聊,三来也是应了万历年间士大夫乐与僧人同行的爱好与“时尚”。无迹和尚当即向袁宏道推荐了僧人圆象,无迹说:“有门人圆象,虽无颖悟,却是分修行僧。”袁宏道十分满意,说:“得此足矣。”

袁宏道学佛问禅,显然受到了“邑人”智者大师的影响,并始终抱有一种特殊的敬意。对智者大师创办的当阳玉泉寺,袁宏道也是情有独钟。万历三十年(1602)正月初七晚上登舟去当阳玉泉山,与当阳玉度寺住持无迹和尚在玉泉寺一起住到了正月十五元宵节。玉泉寺曾一度是隋朝的皇家寺院,也因智者大师而成为天台宗祖庭。禅宗传至五祖弘忍时分成南北两派,北派创始人神秀来当阳玉泉寺讲经弘法,名噪一时,神秀圆寂后灵枢运回玉泉寺,安葬在同山的度门寺后山,玉泉寺从此成为禅宗北派的祖庭。在北京时,为玉泉寺修复募捐,袁宏道曾与人一起上过一疏,发动宫廷与朝廷官员出钱出力,袁中道《游玉泉寺》中记有:“其始终营综,中郎极为苦心。今遂焕然,复还旧观。”袁宏道也为修复玉泉寺作诗《示度门·时新修玉泉寺》一首,首句就写到了这段经历:“北平曾记写疏时,黄帕新封下赤墀。”万历三十二年(1604),袁宏道在《公安二圣寺重修天王殿疏》曾亲自考证了智者大师的籍贯。

1609年(万历三十七年),袁宏道在主持陕西的乡试后,路经嵩山,写下了五篇随笔,其中第一篇写游禅宗祖庭少林寺的经过,全文写得回肠荡气,富有深厚的历史沧桑感。其中写道:“从院东西穿,诘曲磴道中,过甘露台,有古树,根如欹石,虚处如梁。”文字不多,却意境突起,想一想,如果用插花的方式来表达“有古树,根如欹石,虚处如梁”,岂不是一件自然天成的禅花作品?何况这是在达摩禅师面壁禅坐的圣地,“虚处如梁”想必是上部一枝横出,下有诺大空虚,恰如禅坐宝地,用插花创作起来一定禅意自现。相信正是袁宏道有了这样的“真悟”,才有了《瓶史》中对于野趣的把握。

当年从陕西回到北京后,袁宏道虽然公务繁忙,但他还是忙里偷闲参加了一些寺院的活动,例如在兴德寺题石刻《金刚经》、在慈因寺、兴德寺、极乐寺讲学等。与高僧大德的往来,帮助他在佛理上钻研很深,他晚年撰写的《西方合论》是晚明时期最重要的净土宗著作之一。净土宗九祖蕅益大师选定的佛教经典《净土十要》中,还对《西方合论》进行了专门的评点,可见袁宏道的佛教造诣不同凡响。

袁宏道去世后下葬于公安县郑公渡法华寺前的一块吉地,之所以选择这里安葬,一方面是袁宏道一生与佛有缘,礼佛时间前后长达二十五年以上,早已成为功成名就的修禅大居士,著有《西方合论》《德山谭麈》《金屑篇》《宗镜摄录》等佛教著作。在袁宏道生前,法华寺也是他常去之寺,这里山清水秀、幽雅宁静,每次来这里都是他最感闲适的开心之时,并为法华寺留诗近十首。在《法华庵看月江老衲移柏树》其五中写道:“眉如霜叶骨如峦,破衲何曾畏早寒。夜坐连云春带雨,如今真作画图看。”能够在景色如画的寺院之地安葬,算是对这位“石公居士”很好的果报吧!

陶醉于山水之幽

袁宏道一生陶醉于山水之间,在其《瓶史》的开篇之句即为:“夫幽人韵士,屏绝声色,其嗜好不得不钟于山水花竹。夫山水、花竹者,名之所不在,奔竞之所不至也。”根据袁宏道诗文反映的游山玩水情景,其足迹遍及如今的湖北、湖南、江苏、浙江、安徽、江西、陕西、河南、北京、天津等的名山大川和名胜古迹。

万历二十四年(1596)二月初,袁宏道与汤显祖、江盈科等人从京城一同南下任职,几位趣味相投的文朋结伴而行,一路寻访名胜,然后以诗记之,从袁宏道在镇江登金山、登焦山的诗中可以看出他逍遥自在的心态。这次南下他行程三千余里,历时一月多,饱览名山古迹,留下了不少诗文,到苏州后,他将这些诗文结集为《锦帆集》,“锦帆”,既是眼前所见,赞叹沿途的绝佳景色;也是对自己的心情的自然表露,青山绿水、花团锦簇,怎一个美字了得?

袁宏道在吴县县令任上时,不久即对日常事务完全熟稔,这样留出的大量时间可以交结朋友,一同去游山玩水,寻古探幽,从他留下的诗文中就可以知道在短短的一年间,他就已经到了虎丘、上方、天池、灵岩、光福、阳山、横山、天平、东西洞庭、姑苏台、馆娃宫、百花洲等地。在《西洞庭》一文中,记述了他去洞庭西山之后的感受:“西洞庭之山,高为缥缈,怪为石公,巉为大小龙,幽为林屋,此山之胜也。石公之石,丹梯翠屏;林屋之石,怒虎伏群;龙山之石,吞波吐浪,此石之胜也。”袁宏道十分喜欢石公山,以致于为自己取了一个名字,就叫“石公”——“袁石公”,并自号“石公居士”,与“袁六休”一起成为他的两个被人广为知晓的自用名。

袁宏道写有《游苏门山百泉记》,苏门山百泉属太行山的一道支脉,在这篇随笔中,袁宏道写景不多,却多有借题发挥之处,以发出自己对于历代隐者的赞誉与对阿谀世风的蔑视,这也是他对“真性”的一种感怀。文中写道:“嗜酒者不可与见桑落也,嗜色者不可与见嫱、施也,嗜山水者不可与见神区奥也。宋之康节,盖异世而同感者,虽风规稍异,其于弃人间事,以山水为殉,一也。”宋之康节是指北宋哲学家邵雍,谥号康节,曾隐居于苏门山百源之上,后人称其为“百源先生”,屡援官不赴。这样的风骨,恰是袁宏道的追求,“弃人间事,以山水为殉”,那是一种何等的气节,当作者有了如此这样的退隐之心后,再来看一山一水,弄一花一草,自然别有一番风情,更懂得如何用花草的怪奇来再造自然的幽玄。

陶周望曾给袁宏道写信,称赞其田居甚乐的胸怀:“闻足下田居其乐,有大心肠以玩世,有硬心肠以应世,有穷心肠以忍饥,莫非吾中郞不辩。”在明朝后期,官员压力空前,许多科举文人隐居不仁,宁愿做一位“山人”,袁宏道自然也有这样的想法,他对于做官常常叫苦不迭,在《为官苦》一诗中,他就有这样的诉说:“男儿生世间,行乐苦不早。如何囚一官,万里枯怀抱。”

袁宏道在游山玩水之际常常去拜访山中隐士,在他的随笔散文中经常流露出对隐士的钦佩与倾慕之情。这些“山人”隐居期间除读书讲学外,“乃留意艺文之事”,其中当然也包括了插花这般雅事。明代时,各种“奇淫技巧”层出不穷,一些玩类、艺术类的文章与书籍相继出现,袁宏道能够写下《瓶史》《觞政》《斗蚁》《斗蛛》《酒评》等艺文杂书也是这股潮流下的一个重要现象。

在离职吴县县令后,袁宏道又马上开始了自己的吴越大地之游,徜徉于无锡、杭州、绍兴、桐庐、歙县等地的佳山秀水间,与新朋旧友、文人墨客一起诗酒酬答,奇文共赏。在三个月中,行程两千余里,搜尽奇山秀水、奇貌怪洞,禅友聚会,吟诗唱和,“无一日不游、无一游不乐;无一刻不谭,无一谭不畅。”袁宏道在北京任职时,仍时常想念西湖的美景,在回陶望龄的信中,他说:“弟比来闲甚,时时想象西湖乐事,每得一语一景,即笔之于书,以补旧记之缺。书成两倍旧作,容另致之。”

万历二十九年(1601),袁宗道去世,袁宏道作了归隐的准备。当年端午节后,袁宏道去迎接兄长的灵柩,又与无念和尚等人一起去庐山游玩,留下了《无念同余迎先伯修,赋此为别》《游庐山初入东林雨中》《文殊台》《瀑布》《开元寺至黄岩寺观瀑记》等诗文。诗中对“穷天刻冷翠,浓雨洗幽青”的山色作了许多生动的描写。

在袁宏道的隐居时期,他也一直处于“游”与“社”的状态之中,游而社、社而游,二者常常融为一体,游中必有聚,聚而必有宴,宴而必有觞咏之乐,在《寒香》一诗中,他这样写:“旋开曲社通莲社,痛饮南家又北家。”体现出他生活的雅致、情趣与自由。万历三十二年(1604),袁宏道与僧人寒灰、冷云、雪照及居士张五教等人,从老家长安里荷叶山后的孟溪河乘船出发,经洞庭湖水系,去常德德山消暑。途中又结社青莲社,社中皆谈佛学,寻奇览胜。并留下《游德山记》等文。

袁宏道游历各地名胜时,并非仅仅为了一饱眼福,他广结禅友,可以深入禅理;他浏览山水,可以化作诗文;他欣赏自然,可以深研插花。论及插花所用的水,他对京城内外的水质了如指掌,知道哪里的水最宜插花,在《瓶史·择水》中已经说得很明白,只有他这样的游山玩水,才是真正的不枉此行。在《瓶史》中,他也一再强调:“夫趣,得之自然者深,得之学问者浅。”“夫山林之人,无拘无缚,得自在度日,故虽不求趣而趣近之。”

在《瓶史·好事》中,袁宏道描写真正的“花痴”是如何进入深谷峻岭寻找异花的:古之负花癖者,闻人谈一异花,虽深谷峻岭,不惮蹶躄而从之,至于浓寒盛暑,皮肤皴鳞,污垢如泥,皆所不知。一花将萼,则移枕携襆,睡卧其下,以观花之由微至盛至落至于萎地而后去。

台湾黄永川先生为此评论袁宏道说:其对花之真爱,则源自对自然性灵的追求与饫览,时年三十余岁已能集前人之论,阐述瓶花之道,距花痴已不远矣!而其是为不折不扣的富“花痴”者自是毫无疑问。

袁宏道一生从未停止过游历,与一般文人的游山玩水不同,他是有意识地作了超脱尘世、与自然亲近、提升道德的途径,在《答小修》信中他说:“登山临水,终是我辈行径,红尘真不堪也。”他想独善其身同,虽有消极一面,但与激扬官场的俗波相比,不失为一种有补于世的选择。插花师在山水间行走时,就应该有袁宏道一样的胸怀与眼界,于一草一木中发现自然界的美学成分,在奇石枯枝中找到与众不同的美感。

钟情于花木之奇

袁宏道与花的因缘,可以说从他降生这一刻已经注定,他于隆庆二年(1568)十二月初六出生在湖广公安(今属湖北省公安县)桂花台荷叶山房,看这样一个山房名字,就宛如到了一个花叶雅致的地方。

袁宏道在吴县当县令时,说过一句警语:“弟尝谓天下有大败兴事三,而破国亡家不与焉。山水朋友不相凑,一败兴也。朋友忙,相聚不久,二败兴也。游非及时,或花落山枯,三败兴也。”在这段话可以看出,他对结交山水朋友十分看重,朋友来了干么呢?自然是赏花游山,如果此时已经花落山枯,则大为扫兴。

在杭州游历时,袁宏道写有一篇《雨后游六桥记》,记叙了一次饶有雅趣的赏花经历,寒食雨后,心念桃花落尽,急与作别,偕友前去,果然“落花积地寸余,游人少,翻以为快”,又“少倦,卧地上饮,以面受花,多者浮,少者歌,以为乐。”读到这样的文字,读者仿佛见到几位“花痴”沐浴在花雨中,以面上受花多寡做输赢,或歌啸,或饮酒,风流倜傥,不输唐寅,可见对花之爱,以至痴迷。万历二十七年(1599)春,袁宏道完成《瓶史》一书,时年32岁。

《瓶史》虽然成书于袁宏道居北京期间,但之前在苏州的生活对他影响相当大,他十分清楚江南的流行风气,并敏锐捕促到了这种习气,在他写《时尚》一文中记有:“近日小技著名者尤多,然皆吴人。”在吴县县令任上时,袁宏道在给妻弟李学元的信中说:“人性必有所寄,然后能乐。”暴露出了他追求“闲适”的美学观念,把审美情趣与人生悟道紧密地结合到了一起。

袁宏道在《吏部验封司郎中中郎先生行状》中称:“好修治小室,排当极为方略。”可见他出则游历,入则好修,插花便是他的最爱之一。在谈到他为什么喜花插花而不是栽花时,他认为是因为“邸居湫隘,迁徙无常,不得已乃以胆瓶贮花,随时插换”,况且在北京城里种植有各种名花,取之方便,于是插花成了“余案头物”了。

对于插花艺术,如何才能更多展现其奇特之美,袁宏道显然作过深度研究与尝试,他在《瓶史·宜称》中他提出了自己的美学主张:“插花不可太繁,亦不可太瘦。多不过二种三种,高低疏密,如画苑布置方妙。置瓶忌两对,忌一律,忌成行列,忌以绳束缚。夫花之所谓整齐者,正以参差不伦,意态天然,如子瞻之文随意断续,青莲之诗不拘对偶,此真整齐也。若夫枝叶相当,红白相配,以省曹墀下树,墓门华表也,恶得为整齐哉?”

这种不拘形式束缚,取自自然、妙趣天成的美学理念,尽可能地保留“参差不伦,意态天然”的形态,与日本千利休提出的“花如在野”的思想不谋而合,也是禅花创作中的一个基本要点。插花虽好,但不能代替真正的山水之乐与花野之趣,因此,袁宏道《瓶史·小引》中特别指出:“此(插花)暂时快心事也,无狃以为常,而忘山水之乐,石公记之。”

在花开花落之间,袁宏道更看到了四季变更中的轮回与随缘任运的本性,在《珊瑚林》下卷中,他指出:“百花至春时便开,红者红,白者白,黄者黄,孰为状点?人特以其常见,便谓理合如此,此理果可穷耶?若梅花向夏秋开,便目为异矣。”在《戏题黄道元瓶花斋》中,袁宏道以诗的形式,总结了自己对插花的美学偏好:

朝看一瓶花,暮看一瓶花。花枝虽浅淡,幸可托贫家。一枝两枝正,三枝四枝斜。宜直不宜曲,斗清不斗奢。仿佛杨枝水,入碗酪奴茶。以此颜君斋,一倍添妍华。

细心的学者发现,在这首诗中,出现得最多一字就是枝条的“枝”。在袁宏道看来,枝条就是风骨,是一盆花的骨架、灵动与气态。西洋花以堆花为主,很少看见叶草与枝条;东洋花以造型为主,兼用花叶,偶见枝条;而中国传统插花却一直把枝条视为根本,甚至在一盆花中可以没有花、可以没有叶,却不能没有枝。对禅学有深刻认识的袁宏道明白用枝条最能展现插花的变化,一枝两枝嫌太少,三枝四枝也不多,这应该成为禅花研究者深入探讨的根本性问题。

在《瓶史·花目》中,袁宏道说:“一室之内,荀香何粉,迭为宾客。取之虽近,终不敢滥及凡卉,就使乏花,宁贮竹析数枝以充之。”这是说,一雅室之中要让四季花卉轮流更迭,就像家里的嘉宾轮流来访一样,如果缺少好的鲜花,就不要随便乱插,最简易的方式就是找几枝翠竹和松柏来插作。在这袁宏道的美学思想中,几枝无花的翠竹和松柏要比“凡卉”高贵得多,因为枝条中有风骨,而凡卉中却有失刚毅。

万历三十四年(1606)夏,袁宏道又完成《瓶花斋集》和《潇碧堂集》,瓶花已经完全进入他的生活,连斋名亦以瓶花命名,从上文可见,他的雅道好友黄国信(字道元)也有一间瓶花斋。在他的生命中,时时处处与花相连,即便是在不顺时、谈忧国忧民之时,也经常拈花入诗。一次葡萄社在北京城西显灵阁举办雅集,袁宏道以“城市山林”为韵作诗,抒发心底对国事的忧虑:“野花遮眼酒沾涕,塞耳愁听新朝事;邸报束作一筐灰,朝衣典与栽花市。……”花在诗中出现,是用来折射自己的心情。

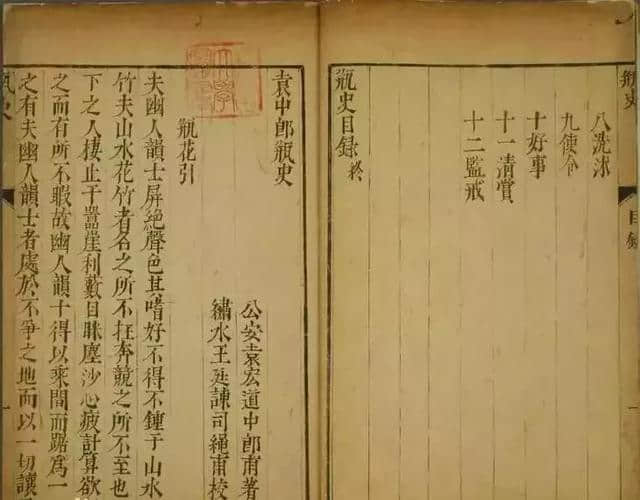

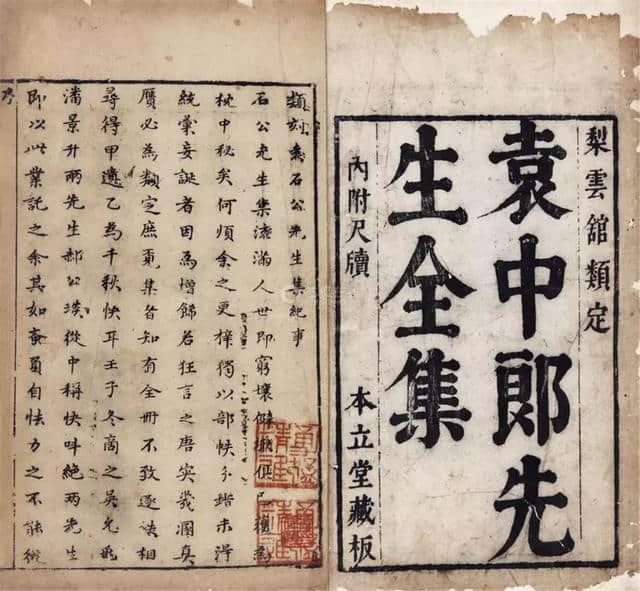

《瓶史》虽然不是中国第一部描写插花的著作,但影响却是最大的,并且对日本的花道发展产生了深刻影响。《瓶史》成书于1599年,但不久已经传到日本,日本日莲宗僧人元政(1623-1668)在写给元赟的信中已经写道:“数日前探市,得《袁中郎集》,乐府妙绝,不可复言,《广庄》诸篇识地高,《瓶史》风流,可见其人。又尺牍之中,言佛法者,其见最正,余颇爱之,因足下之赐也。”可见在《瓶史》出现之后的五十年间,日本人已经看到了论述插花的《瓶史》。又过了大约50年后,即在日本元禄九年(1696),随着刻本《梨云馆类定袁中郎全集》在日本的传播而广为人知,并一再翻刻,《瓶史》的影响力日前扩大。大约再过100年,约在日本文化年间,日本出版了几种适合本国人阅读的注释本,以日本人的眼光来解读《瓶史》的美学价值。

日本著名花道家望月义想(1722-1804)从阅读《袁中郎全集》开始,一发而不可收,开始聚焦研究《瓶史》,并以《瓶史》的理论而创立了独具特色的插花艺术风格——人称“袁中郎流”,与诸多同好一起把《瓶史》作为插花艺术的理论来学习并付诸实践,其弟子原溪岸、山和井因此著有《瓶史述要》。他的高足桐谷鸟习稍后又著有《瓶史国字解》四卷,以日文来注释《瓶史》,此书序言亦说:《瓶史》最迟在清康熙元年(1662)前已东传到日本,“前者黎云斋者,据石公《瓶史》建插花法,自称宏道流,大行于世。”笔者就收藏了这一刻本于日本文化五年(1808)正月的《瓶史国字解》,书中用日文详细解读了袁宏道的插花艺术和美学思想,成为日本“袁派”插花的由来。

- 上一篇:2019愿乘长风破万里浪

- 下一篇:上联:冷月出,桂花落,山鸟鸣叫!下联等你来对!