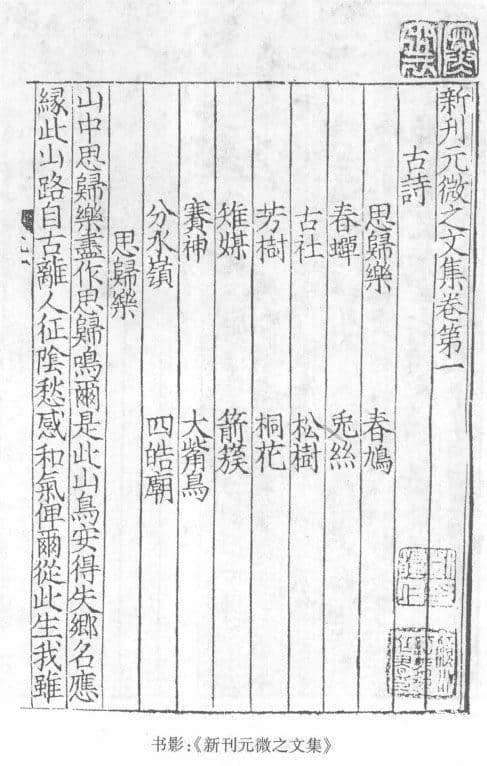

元稹像

元稹(779年—831年),字微之,洛阳人。元稹与白居易共同倡导了新乐府运动,是唐朝著名文学家,他所创作的《莺莺传》因被后人改编为《西厢记》,而成为流芳千古的伟大艺术作品。人们所不熟悉的是,元稹是唐代中期的监察御史,是同时期官拜宰相的少数几个才子之一。

任左拾遗 事无不言

元稹小时苦寒,八岁丧父,家贫无业,靠母亲与兄长乞讨度日,衣不布体,食不充肠。元稹幼学之年,不蒙师训,因感邻里儿稚上学,涕咽发愤,愿知《诗》《书》。元稹的母亲郑氏出身书香门第,怜子爱书,亲自教授。而元稹天资聪颖,进步迅速,九岁即能写文章,十五岁应两经科试及第。自此之后,更加苦心为文、夙夜强学,于二十四岁吏部判试入第四等,授秘书省校书郎。元和元年(806年),二十八岁的元稹应制试,登第者十八人,元稹名列第一,授左拾遗。

元稹的好友白居易也曾任左拾遗,唐代左拾遗是设在门下省的官职,意思是国家有遗事,拾而论之,是国家的重要谏官。元稹天性锋锐,居谏官之位,事无不言,数月间上封六七事,宪宗亲自召对政事。元稹上书请求朝廷尊儒重教,重视选择贤能之士辅导诸皇子。他引用汉代名儒贾谊的观点,上古三代之君仁爱且久居其位,皆是教育出的结果。昔日太宗在藩邸,直到做了太子,遴选德之大者十八人聚集在身边研习。即位之后,即使游宴饮食之际,这十八人也随侍左右。“上失无不言,下情无不达”,不到三四年的时间,太宗圣名便超过古之明君。贞观之时,太子师傅皆由宰相兼任,而后代太子、诸王虽有僚属,却日益疏贱,乃至于师傅之官不是闲置不任事的文官,就是失去兵权而不知书的武将。“夫以匹士爱其子,犹知求明哲之师而教之,况万乘之嗣,系四海之命乎!”其谏处处以太宗为师,宪宗颇嘉纳其言,时召见之。

元稹的谏言得到了史家的高度赞赏,《旧唐书》和《资治通鉴》这两部治唐史必备的典籍,均作了较详细的录述。

官居宪台 不负使命

元和四年(809年),元稹拜监察御史,奉命出使川蜀,启奏弹劾故剑南东川节度使严砺违制擅征赋税,又非法籍没涂山甫等吏民八十八户、田宅一百一十一亩、奴婢二十七人、草一千五百束、钱七千贯,并平反了任敬仲等冤案。虽然严砺已死,所辖七州刺史皆遭责罚。元稹的出使“名动三川,三川人慕之”,“其后多以公姓字名其子”。但是,也正因为查办藩镇大案,元稹受到朝中严砺朋党的排挤,回朝不久便被派往东都洛阳御史台任职。

当时,天子久不在东都,东都多不法者。浙西观察使韩皋对湖州安吉县令孙澥滥施杖刑,致孙澥死亡;徐州监军使孟昇去世后,节度使王绍护送孟昇丧柩回京,途中违法将棺柩停放在驿站;河南尹诬告书生尹太阶并欲杀之;飞龙使藏匿霸占赵氏亡奴为养子;田季安强娶洛阳良家女子……这样的事前后有几十件,元稹或者奏报,或者弹劾,只用了一年时间便改正了过来,开罪了不少人,内外权臣都很不高兴,便找借口召令元稹回京。

元和五年(810年)正月,元稹从洛阳返回长安,途中在敷水驿站留宿。恰好,当日晚些时候,宦官刘士元也来到驿站。依据当时制度,御史与中官住宿驿站,先来者入住头等客房。但是,宦官刘士元却蛮横地强行闯入元稹居住的头等客房,并用马鞭击伤元稹面部。唐代中期,宦官正日益得宠,刘士元回京后便恶人先告状,元稹被贬为江陵府士曹参军。白居易作诗赞他“其心如肺石,动必达穷民,东川八十家,冤愤一言伸”。

穆宗继位后,认为“惟直道可以事君,惟至公可以格物”,决心启用公忠之士以施政教,他对元稹赞赏有加,称其“顷在宪台,尝推举职,比及迁黜,亦以直闻”,“心惟体国,义乃忘身”。很快,元稹被召入翰林,授中书舍人、承旨学士(负责起草诏书)。当时,皇帝诏书由于世代沿袭,多半已经失于巧俗,但自元稹下笔,遂“一变至于雅,三变至于典谟,时谓得人”。穆宗知其为辅弼贤才,寻拜宰相。元稹任相后,正欲行平生之志,恰逢藩镇围困深州,于是元稹欲用反间之计击败他们。但是,此计却被人诬为别有用意。于是,元稹在仅仅担任了三个月的宰相后,便被贬为同州刺史。

在同州,他严格管束官吏,宽刑爱民,省事节用,做了许多兴利除弊的事,当地百姓的生产生活有了很大改善。两年后,元稹迁改浙东观察使,将要离开同州时,同州的老百姓“泣恋如别慈父母”,“遮道不可遏”,开路的官吏费了好大的劲,才终于得行。任浙东观察使时,他发现浙江沿海进贡海鲜,由于路途遥远,特别容易变质,很难完好送到京城。元稹立即上奏建议取消,省却了运输繁难的邮夫高兴地跳起来。第二年,他又“辨沃瘠,察贫富,均劳逸,以定税籍”,百姓觉得十分方便,没有逾期不交税的,更没有流亡外地的。后来,他又命令官吏带领百姓“各筑陂塘,春贮雨水,夏溉旱苗,农人赖之,无饿殍”。元稹“在越八载,政成课高”。这时已是文宗执政,文宗知道了很高兴,加元稹礼部尚书,降玺书慰谕,征召回朝。太和四年(830年)正月,元稹又改任户部尚书,兼武昌军节度使,“在鄂三载,其政如越”。

诗才盖世 名篇永传

元稹“聪警绝人,年少有才名”,工于做诗,善于描绘歌咏事物之风姿特色,与白居易友善。“当时言诗者称元、白焉”。自士大夫学子,到闾巷俚俗之人,尽皆传诵,号为“元和体”。“江南人士,传道讽诵,流闻阙下,里巷相传,为之纸贵。”穆宗在东宫时,身边的妃嫔时常诵唱元稹诗文,“宫中呼为元才子”。长庆初,穆宗看到元稹的《连昌宫词》后大悦,当即问元稹现在何处,当知其为南宫散郎后,当天便调任祠部郎中、知制诰,很快又召入翰林,授中书舍人、承旨学士。

其实,元稹作诗“实有心在于安人治国”。正如他的自述,自御史府谪官十余年,专心写作诗章,日积月累有诗千余首。其中,有些是见物感怀咏物寓意,但是有许多“词直气粗”,根本不敢暴露于他人眼前。“寥落古行宫,宫花寂寞红。白头宫女在,闲坐说玄宗。”这首入选《唐诗三百首》的《行宫》,正是元稹所作的五言绝句。它以特别的视角和凝练的语言,抒发了盛衰之感,以小见大地点明了唐朝衰败的原因。而长达千字的鸿篇《连昌宫词》,则通过一个老人之口叙述了连昌宫的兴废变迁,详尽地描述了从唐玄宗至唐宪宗治乱兴衰的历史过程,感叹兴亡,总结教训,内容广博而深刻,是《行宫》的铺陈展开,成为“新乐府”的代表作品之一,也是唐诗中的长诗名篇之一。

史学泰斗陈寅恪先生曾著《元白诗笺证稿》,并断定“《连昌宫词》者,微之取乐天《长恨歌》之题材依香山新乐府之体制改进创造而成之新作品也”,提出此诗同《长恨歌》一样“合并融化唐代小说之史才诗笔议论为一体”,认为读此诗必与《长恨歌》详细比较。可见,元白诗在历史上的地位及其对后世的影响是何等巨大。

元稹以其传世名作,为志同道合的好友白居易提出的“文章合为时而著,歌诗合为事而作”作了最佳注解。写到这里,不得不提到唐代文坛的一段佳话。元和四年,元稹奉使去东川时,白居易在长安,与他的弟弟白行简、李杓直同到曲江慈恩寺春游饮酒,席上忆念元稹,就写了《同李十一醉忆元九》:“花时同醉破春愁,醉折花枝作酒筹。忽忆故人天际去,计程今日到梁州。”而当时元稹果然走到梁州,并且也作了一首诗《梁州梦》:“梦君同绕曲江头,也向慈恩院里游。亭吏呼人排去马,忽惊身在古梁州。”“千里神交,若合符契,友朋之道,不期至欤!”

太和五年(831年)七月,元稹去世,时年五十三,死后追赠尚书右仆射,白居易为其撰写了墓志铭。“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”。元稹以其诗文流芳百代,润泽中华。“修身不言命,谋道不择时。达则济亿兆,穷亦济毫厘”。同时,作为一位著名的监察御史和政治家,元稹又用其一生诠释了辅君匡国、济世为民的情怀。(岱石)

来源:《中国纪检监察报》