臧克家

我第一次见到老舍,是1935年,在青岛。那年,他应国立山东大学之邀去任教,恰好头一年,我成为该校第一届毕业生,离开青岛到山东临清中学教书去了。虽然我没有赶上受他的教导,但我和老舍的关系,是在师友之间。随着岁月的流逝,我们的友谊越来越深厚,到后来,成为亲密的朋友,尊师之感全没有了。

青岛,因为山东大学在这里,聚集了不少有名的学者、教授和作家。由于爱好相同,情感融洽,老舍、洪深、王统照、吴伯箫、赵少侯诸位,我们趁暑假的机会,不时聚在一道谈心,并辟了个小小的文艺园地《避暑录话》,附在《青岛民报》上。我和老舍相识、相交,至死不渝,还有一个重要的原因。1933年7月,我的第一本诗集自费出版了。一个无名小卒想出本书,比登天还难。这本《烙印》由闻一多先生写序,王统照先生做出版人,他们两位既出了力,每人还出了20元钱作为印刷纸张费用。出书不久,在当时影响很大的《文学》杂志上,一期刊登了两篇评介文章,一篇是茅盾先生写的,另一篇是老舍先生写的。老舍评诗,不但别人,我自己也为之既惊且喜。评文也很别致,他说:“设若我能管住生命,我不愿它又臭又长……我愿又臭又硬。克家是否臭?不晓得。他确是硬,硬得厉害。”由于这两篇评介,书店才接受了《烙印》这本小小诗集,我也算登了龙门——上了文坛。

当时我所以“惊”,因为我觉得老舍是小说家,对诗,特别是为“名流学者”所看不起的“新诗”,不但看,而且看了还要发表议论,实在是万万想不到的!以后的事实证明,我当时并没有完全了解老舍,他不但是多面手,面面通,而且面面精!他的诗名,多少为他的小说和戏剧所掩盖了。老舍也是诗人。他能诗,不只是才华上的,而是气质上的。他新诗也写,有长诗《剑北篇》为证;旧诗写得很好,有才情也有功力。

有一次,我去拜访老舍,他把我引到他楼上的写字间里,我们二人并坐,随心所欲地漫谈。他说,正在想写一个洋车夫的故事。他并没有谈故事的内容,当时我暗中惊异,您怎么了解一个洋车夫呢?不用说,这就是后来的《骆驼祥子》了。当时我对老舍既是著名作家又是大学教授的身份和声誉,是欣羡而又倾倒的。他大概察觉到这一点,意味深长地说:“一家几口,是要抓一个饭碗的呵。我这个‘教授’,肚子里没有什么货色,两个礼拜,顶多两个礼拜就倒光了。现蒸了现卖。有的作家当教授——”他伸出右手的两个指头,“哼”了一声幽默地说:“两个钟头就光了!”

1937年“七七”,我在北平听到卢沟桥打响了抗战的第一炮,10月间,我到了济南,在警报的空隙里,我去看望老舍。这时他在齐鲁大学任教,离乱中更觉到友情的可贵。1938年三四月间,我从前线到武汉去。南京失守后,文艺界的朋友们云集在这里,自然也包括老舍。“絜青和孩子们在一起吗?”我问他。他带点感动地回答说:“没法带她们出来呀,谁照顾谁呢?”他微微向上注视着什么似的,然后说:“国难当头,抗战第一,我们不能老把个人和家庭挂在心上呵!昨天,我在医院门口看见一个从前线下来的伤兵,面黄肌瘦,半身是泥土和血迹,大腿被打穿了。他不叫苦,很镇定地斜着身子,不能坐直。他忍着疼,不吭一声。大家对他充满了尊敬的感情。看看他这神态,我觉得我们的未来大有希望,种种个人主义的想法,太可耻了。”接着说:“我要用手里的一支笔为神圣的抗战服务,我不能到战地去,已经很抱愧了。”他告诉我,“中华全国文艺界抗敌协会”(简称“文协”)已经成立了,号召“作家下乡,作家下厂,作家入伍”,“一个文艺作家,在这样轰轰烈烈的伟大时代,不到生活里去,试问,你能写点子什么呀?”

老舍,就是这“文协”的总务部部长。“文协”是个统一战线的文艺组织,左、中、右派都有。老舍的担子可不轻,好在有党的领导,周总理亲自指挥。统战工作本来就不大好办,何况“文协”这个民众团体,经费还得仰给于人。所以,大家对老舍有一句评价:“外圆内方”。“外”不“圆”,就转不动;“内”不“方”,就丧失了立场。

“文协”的会刊《抗战文艺》,由老舍主持。出版文艺丛书,也是他负责。里里外外,大大小小的事,他是总管。这就得“任劳”,还得“任怨”。他的气度比较大,能装得下事,容得下人。但他办事认真,不和稀泥。有一次,“文协”参加慰问伤兵,募集了一批书籍,临出发了,出了差错,老舍大生气,当着大家怒斥做秘书工作的青年:“这是严肃的工作,不准你吊儿郎当,你是干什么的?误了大事!”这是我第一次看到老舍大发脾气,以后也没再见过。

1946年,抗战胜利第二年,老舍即将去美,来信希望行前能和我见见面。于是便到离“文协”不远的北方餐馆“天霖春”去吃芝麻烧饼,一个人一杯小酒,其实是借酒话别而已。地角天涯,一别四载。在来信中,他说:“住在纽约,十里洋场,够热闹的了,我却一个人独守空房,寂寞难耐。”从这样几句话中,可以体会出他内心的情感与况味。

1949年年末,老舍回国。他来看我,坐在小沙发上,絮谈他在美国的枯寂,对祖国、朋友、家人的怀念深情。“回来一看,变化多大呵,真叫人高兴!我觉得,好似心里推倒了一堵墙……我的这条不大听使唤的腿,好像也活便了一点。”我和老舍同住东城,同在作家协会工作,此后的17年,在会议场合,在他的家里,时常晤面,不时过从。他身兼好多职务,多得连他自己一口也说不清楚,工作紧张,交往繁忙,座上客常满,但是他那支笔,始终不停。

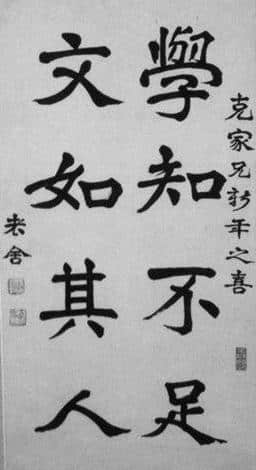

老舍爱朋友,广交游。他重友谊,不论地位、声名的高低。老舍,对人生是乐观的,兴趣是多方面的。他喜字画,好养花。他收藏字,自己也练字。他给我写了三个小幅,二横一竖。竖的写的是“学知不足,文如其人”;横的一是“诗人之家”,一是“健康是福”。

1966年,文化大革命开始了。彼此不见面。彼此默默互相挂念。有一天早晨,电话铃响。“我是老舍。”劈头一句,声音低颤。“我这些天,身体不好。气管的一个小血管破裂了,大口大口地吐血。遵从医生的命令,我烟也不吸了,酒也不喝了。市委宣传部长告诉我不要去学习了,在家休养休养。前些天,我听一位参加批判大会的同志说,其中有我们不少朋友,嗯,受受教育……”我与老舍相交几十年,这是第一次,也是最末一次听到这样的声音!他的电话声,还在我心头缭绕,噩耗突然来到了我的耳中。我心如刀剜,欲哭无泪。

乌云飘过,仰望碧空,星光万点。有一颗,亮晶晶的,那该是“老人星”吧?望着它,我遐思冥想,想起了老舍——我尊敬的长者、亲密的朋友。

(本文选自《友情和墨香》一书,有删节,该书已由山东大学出版社于2014年出版)