昨夜星辰昨夜风

老历三月四月,我一直在外游荡。行行重行行,从南方到北方,再从北方到南方,许多古迹在行程中一一进入了我的眼帘。到嵊州,拜谒王羲之墓园成了首要之事。

此时正是暮春之初,要是往日,这位书圣肯定又兴致勃勃地与一拨朋友吟咏踏青去了。可是如今,他长眠在青绿之中,再也呼唤不起。世界上还没有一个人与自然规律抗拒,作为物质的肉身,迟早要作为一抔黄土。只是作为书圣的精神,却穿越时空,为后人感怀不已。面向这座简约古朴的墓葬,鞠躬凡三次,我就慢慢踱到墓地后边的小山坡,此时绿意盈野气息清新,周遭是这么地清旷和安宁。我环顾四周,感慨不由自主升起:王羲之不仅精通“八法”,对于地脉风水,也不次于行家了。你看吧,从墓地远眺,五姥峰苍茫肃立有如前导,卓剑峰、香炉峰左右环拱卫护,视野开阔,风景排闼而入,着实是一处绝好的灵魂栖泊地。我在山坡的一方石头上坐了下来,静静地闭上眼睛倾听天籁。暮春的风吹拂着我的脸庞,我似乎看见王羲之和一伙东晋名士,正潇洒地吟唱着,从远处那条开满细碎小花的山路上走来。

其实,我们大抵知道王羲之是一位书法家,余下的就不甚了了了。从此岸追溯辽远的彼岸,人事沧桑,总会消蚀去许多无关紧要的枝蔓,留下最经典的部分。书上说王羲之当过右将军,这个官职有多大,至今我没弄清楚。他当官是必然的,他所在的这个簪缨世家,有过“王与马共天下”的经历,不当官反而让人奇怪了。可是后来他称病辞官,并在父母墓前发誓不再出仕,就与东土人士营山水弋钓之乐,并毫无牵挂地说:“我卒当以乐死。”他这种脾性很难适应于官场,他认为袒腹舒服,就撩起上衣露出肚皮,官场上能如此随便么。他地道的文人胚子,使他最终成为开宗立派的大师,而不是一个被奴化的官僚,这岂是王羲之大幸,更是艺术之大幸。

我重翻史料,犹如吹皱春池,涟漪四起。这位东晋名士生于山东,却不远千里,选定江南清雅之地作为永远的栖身所在,这和他平生无限地对自然热爱是分不开的。流连山水寓目青绿是这个时代文人的爱好,王羲之如同一片绿叶一缕林岚,这使他的艺术感觉永远年轻。尽管他所在的这个时代充满凶险屠戮,王羲之还是能和朋友们一道暂时远离高悬的达摩克利斯剑,结伴投入自然的怀抱,一些明媚如水的佳作在流连山水中汩汩而出。后人不解的是这个苦痛的时代,书道居然灿若云霞。我一直在想,倘若王羲之久居山东,不受江南山水熏染,他笔下流动的就不是今日风采了,而会是《郑文公碑》那样的情调。如果这样,王羲之就不是当今意义上的王羲之了。幸好人生没有如果。尽管说不清王羲之书法变迁的细致因缘,可是生活在这样的环境里,再质朴也会变得灵秀,再古厚也会变得鲜莹。有哪一位艺术家不乐于与自然结缘呢?我想起了美国的棱罗,有两年半的时间里,他远离都市,独自在宁静的瓦尔登湖畔结庐。这里乏人问津,落叶满地黄花堆积,却使人心灵比任何时候澄澈和灵动。许多艺术家的这种行为,为的是给疲惫的生命以呵护,更重要的是保蕴创造的灵性和恣放通脱的活力,找回在都市中失去的生命怡悦。王羲之正是在这种氛围中,逐渐调整到心手合一默契无痕这样一种境界。

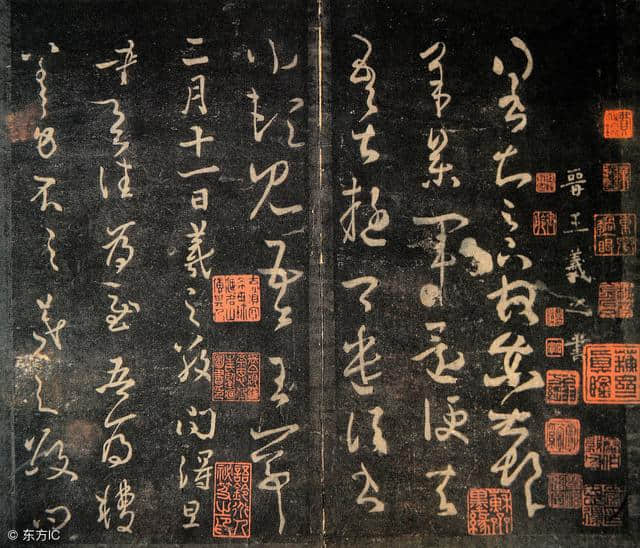

我们崇尚书圣,主要还在于艺术自身。一千多年流逝了,使他与我们非亲非帮,没有一丁点个人私情,而他仍然引起我们的景仰,全然是一种内心的投合和需求。这种需求使我们跨越时空,想亲近他并牵住他的衣襟同行。这种情感朴素而又纯真、冲动而又无所顾忌,真相叩开他与众不同的情怀。在王羲之之前,也就是离他未远的西晋,我们所能看到的书法作品都是一副厚重拙朴相貌,这不能说没有艺术性。可是由谁来向前推进一步,使其更具有新的审美价值呢?在东晋的世家豪族中,王、谢、郗、庾、卫五大姓,子弟中不乏英杰才俊,他们具备了良好的艺术教养和比常人优越得多的脱颖良机。数世传习,雅有门庭,就等有人来开启这道薄薄的艺术屏风了。可惜,东晋以来依然把每个字都写得如此沉重,似尽全身之力,让人阅毕敛容肃穆。审美始终这般沉重如何是好?这个机遇终于临到王羲之身上。说来也很简单,他主要是改变了书写时的时空关系,下笔轻重分明、疾徐有别,再把字型由方正调节为修长之姿,欣赏起来就绝然不一了:笔迹轻盈妍美,格调清新高洁,形态宛然芳树,穆若清风。更让人畅快的是行迹贯如璎珞环珮相衔,行云流水般的自如哟。一幅作品再也不是字字独立,而是音节蝉联、逶迤曲折,或顾盼或牵连,浑如一体。你随便找一幅王书,沿着笔迹移动,会发现王羲之是这么地精通空间运动上的方向、速度、力感的对峙和化解。这种巨变有如石破天惊,似乎一夜之间书风审美翻了个个儿,神秘感就升浮起来了,难道他有异禀又有异相?

我曾经在查阅史料时见过几幅王羲之画像,不知画家缘何画得刚硬多于阴柔。后来读《晋书》、《世说新语》,王羲之的轮廓就慢慢浮现出来:他的长相应该是清朗灵秀,带有倜傥神色,情调应该更接近女性的风采。这时的人服食五石散成风,男子熏衣剃面傅粉施朱以为时尚。王羲之当然也不例外,服食丹散后面若桃花行止轻盈,如凌波微步。时人就称他的身姿“飘如游云,矫如惊龙”,着实是副女性的美态。梁武帝萧衍称王羲之书是“龙跳天门,虎卧凤阙”,并为后人频频引用,在我看来是走了眼,倘若移到王献之身上会合适些。你想想吧,笔迹如美女簪花般是何等的美好呀,那优美之形优柔之质,如吟柳絮之章制椒花之颂,得无尽清逸之气,并不是所有的艺术佳作都要呈龙虎风云、振衣千仞的浩大气象,明月入怀、清风出袖,自有一番雅趣。王羲之书法不像后世大如一堵墙,只是信笺般大小,字数无多,有的仅十许字。这对于常人来说,无论是花前扑蝶之春,或槛畔招凉之夏;是倚帷望月之秋或围炉品茗之冬,袖上一帧,都足以消闲解颐。

王书的优美,使他千百年来一直具有最普遍的欣赏群。他把握的度是这么地恰到好处,从心所欲而不逾矩,“不激不厉,风规自远”这就是中庸之美。现代人动不动就要创新,鄙视中庸,甚至把中庸等同于平庸,把很有价值之美挡在彼岸。殊不知中庸之美是多么有张力,其运动过程中的虚实相应、刚柔相济、奇正相补、疾涩相生,再没有一种美感会这么具有广泛性了。它不是一种对抗性的情绪宣泄,而是从容和闲雅的抒发,犹如闲庭漫步,行于所当行,止于所当止,这能不让欣赏者身心怡悦么?从梁武帝开始,王羲之书法开始受到青睐,并进入一个大知名的时代。到了唐太宗手上,宫中已收藏王羲之真迹三千余纸,朝野言必王书,声名达到鼎盛。唐以降的帝王中,没有不好王书不习王书的,王羲之实际上已成为一种象征、一种精神。此时,却有许许多多的书法家如水面的萍草一般,时而给历史风潮吹了拢来,或吹了去;更像天上的星,有时光彩粲然,有时却让浮云遮蔽得黯淡无光。历史的选择会有偶然性,偶然之间又蕴藏着必然。王羲之被选择,给后人一种适逢其时的美感,只是在凸现他一人之后,余下的却逐渐走出了我们的视界。

王羲之与西晋书家相比,不,就与他周围的书家相比吧,创造的风帆总是鼓满长风。艺术家就是艺术家,行止必然与从不同,甚至有些不尽情理。早年王羲之拜 卫夫人为师,卫氏虽是女流,却是当时佼佼者。可是当王羲之渡江北游名山,亲眼目睹前人名碑之后,他的感觉就全变了:“学卫夫人书,徒费年月耳,遂改本师”。名家庚翼骂王书为“野雉”,野雉就野雉吧,虽然不好听,也乐得承受。再后来儿子王献之也进言:“大人宜改体”,王羲之才不听他这一套呢!在他眼里,师情、友情、亲情是一码事,艺术上的戛戛独造又是一码事,不好搅在一起论。这样想来,自然可以超脱得多,爱怎么做就怎么做好了。我说王羲之很追求新异,是因为名士身上有的,他也要有,服食丹散、好山乐水、饮酒清谈、蓄养宠物,不落人后;名士没有的,他也要有,那就是对新异的渴求。兰亭雅集时做的诗,王羲之那一首是最有嚼头的,其中“群籁虽参差,适我无非新”,把他的志向展示得痛快淋漓。像这样恃才无羁富有生气的人,自然懂得割舍,枝枝蔓蔓怎么能阻挡他前行的步伐。

今人仰望王羲之,不由发出这样的浩叹:如果天假以年,不知他的笔下还能点染多少风云际会、鱼水顾合之美。关于王羲之的年表有多种,有说他活了五十多岁,也有说活了六十几岁。这个年龄与唐代书法家相比就让人怅惘,更不消说与今人相比了。换个角度看,五六十岁能创造出惊世之举,人生的质量也够充实和丰富了。世间有多少年至期颐而一事无成的呢?生命因为短暂才更显出它的可贵,就好像到了高潮就戛然而止,连谢幕都免了。只是这么一来,有人就把王羲之当神供奉了。如唐太宗所评“详察古今,精研篆素,尽善尽美,其惟王逸少乎!”他脱离了王羲之的背景,孤立地来看他,于是王羲之有如九天之外飞来,不食人间烟火一般。其实,王羲之的创造是离不开他生活的那个文人圈子的,与谢、郗、庚、卫这些大家族子弟在一起,不是清谈玄远就是飞觞作书,无形中绞着成一股合力,共同推进东晋书法的发展。谢、郗、庚、卫四家,都有才华横溢的出色人物,像我很欣赏的庚翼就不是等闲之辈,“名齐逸少,墨妙所宗”,只是发展方向不同罢了。这使王羲之这颗巨星的升起没有高处不胜寒的孤独。这种情景也很像达芬奇所在的那个时代,在他周围,就有十数个优秀的剧作家,韦白斯忒、福特、马洛、本琼生、菩蒙,个个意气风发。只是后来,大宗师的芳名渐渐把他们淹没了。现在,王羲之身边的人物也一个个隐于幕后,影影绰绰看不真切。年代被岁月的潮水浸湿了,史料覆盖上苔藓,使得人们难以对他们产生热情,倘不是有抉微索隐的癖好,我敢说没有人注意到与王羲之并行的人,历史的剔抉有时就是如此严厉。

在王羲之优雅的书风绵延不绝陶冶下,王羲之固有的脾性也不由自主地潜浸到后世书家的血液和骨子里。因着这种承传,也使一些个性书家的言语行迹游移于常人之外,独行独往中感到惬意非常。旁的不说,就以五代的杨凝式为例吧,按宋人黄庭坚的评说,杨氏是唯一能得到王羲之书法精髓者。他的《韭花帖》从形态到神采,无不沾溉上《兰亭集序》的雨露而清气萦回,如石韫玉似水怀珠,因而博得“谁知洛阳杨风子,下笔便到乌丝栏”的高评。杨凝式也是可以出有驷马高车,居则履丰席厚的,可他为避远害,“以心疾罢去”,此后就遨游佛寺、道祠,行止随缘。外出见着他人雪白粉壁,便“箕踞顾视,似若发狂,引笔挥洒,且吟且书,笔与神会”,好一副落拓状,哪管你主人家高兴不高兴。他终日沉溺在自己的艺术世界里有滋有味,却不料外界已称他“杨风(疯)子”了。像这样被王羲之书法所感召的例子还不少,正应了一句俗话:石头在水中浸久了,也会长出青苔来。

不过,不是所有的爱好者都能得到如此精神的煦养,王羲之书法中的浪漫主义华赡情调最怕就怕媚俗的流入,这样往往把生机盎然的王书摆弄得蔫头蔫脑或俗不可耐。李世民时代离王羲之未远,书风还算清新柔美。越往后,尽管帝王也高举崇王旗帜,可王书中的清逸之趣却代复一代流失了。延至乾隆,依旧在王羲之书法上下了大功夫,创作量也大得惊人,每览山水必要吟咏,每观书画必得题签。他的诗思也够敏捷,笔一拈起,不管不顾,就题在古画上。那脱离清雅的点画,行行若萦春蚓,字字如绾秋蛇。心头没有一点皋壤气、蔬笋气,笔下就只能被富贵气、市井气所替代。我常为这些古画惋惜:好端端的却折腾成这般模样。再往后的情形大家就更清楚,王羲之后学者的书风已是昨夜长风,不易拂动今人的心旌了。

如果真要找寻个中缘由,心态的游移是关捩。王羲之是以什么样的心态来把笔挥洒?是闲雅和从容。这时的作品都作案上观,小而雅,纵笔时心境澄明,点线简洁而洗练。王羲之的作品多是朋友间吊哀候病、叙暌离通讯问的简札,有哪个朝代的书法作品以简札风行?没有。可是,这些简札使王羲之挥洒水平达到极致,全然恣性任意。不由得宋人欧阳修大吃一惊:“逸笔余兴,淋漓挥洒,或妍或丑,百态横生,披卷发函,粲然在目,使骤见惊绝,徐而视之,其意态如无穷尽,使后世得之,以为奇玩。“这就是体静心闲的结果。而后世书家多有意为之,甚至想传之千秋,这样反倒心有挂碍手不应心。说实在,唐以后的书写技巧要比东晋时大大完善和缜密了,人们不仅会写行草,也会写篆隶;不仅有了优美风格,还有了壮美情调,可是有意为之的情绪也如荒草一般地疯长起来,躁动冲击着闲雅和从容。明代就有一位叫陈白沙的,束茅草为笔,说是“随笔点画自成一家”,还颇得众人激赏。细细品之,字中都是躁气火气,让人联想起草莽武夫。再下来,足书、舌书、指书纷纷上阵以为新奇,心态已背艺术而行,行入不归路。所以我很赞同美学家宗白华的一句话:“如庖丁解牛之中肯綮,神行于虚。这种超妙的艺术,只有晋人萧散超脱的心灵,才能心手相应,登峰造极。”

这不禁使我感到失落。不论当年梁武帝和李世民用什么样的手段竖起王羲之这面大旗,都具有透过历史屏障的洞察力,使人们在振荡时间之摆时清晰地谛听纯正艺术之声,在寻找昔日回光返照时透出未来的晨曦。尽管千年流逝,依然补益后人的身心。墓中的王羲之得知千年的世事之变、得知柔顺的羊毫已让位给坚固的硬笔或冷冰冰的电脑键盘么?其实,在我沿着古朴的墓道行,第一眼环视碑亭四周时,思绪已像正午的雾岚一样弥漫蒸腾:显然没有什么人来到这里,这从道中的草茎可依稀辨识。来这里谈不上艰难,方便得很。可一些人没有这种心愿,再近也懒得挪动。不少旅游车在墓道前的公路上飞驰而过,那都是去奉化溪口的。相反,心仪已久的,隔山隔水也会前来献上一瓣心香。日本人不是来了么,墓道两边五十棵迎风摇曳的樱花就是他们亲自栽种的;碑亭旁有一方石碑,正面刻着王羲之的《兰亭集序》,背面则刻上无限崇仰之情,这也是日本人做出来的。东晋、毕竟是书法艺术史上说不尽道不完的时代啊,王羲之是这个时代一面猎猎飘扬的大纛,难道斗转星移,这面大纛就失去鲜艳可残损了吗?我通常以为只要作品在,风格之美就永远不会随风飘逝。现在,我感到有些自我安慰了。我在此岸眺望彼岸,遥远的星河闪烁无定扑朔迷离,有多少如梦如幻的神秘情结啊,只是此岸彼岸之间已经相隔一道深深的鸿沟了。我想起孔夫子说过的:“道不行,乘桴于海。”是赌气时说的话吧,对自己魂牵梦绕的“道”,真会那么洒脱,甩手一走了之?那又有谁来弘道,总是要有人来守这方净土吧!

晚风渐渐大了,远方有几颗星星已经闪动在寥廓的天幕上,翠竹摇曳葛藤俯仰,周遭的田舍风光都笼罩在静谧之中。农夫们正卷着裤脚抓紧最后的农作,生活的实际使他们对这久远的气息浑然无觉。这个承平的时代,理应乐业安居,也理应以笔耕墨耨而快慰,感受一番古人的诙谐可笑、倜傥可亲。可现实说明,这个时代可以产生大金融家、大企业家,而产生彪炳史册的书圣,则不具备相应的土壤和气候。这方书圣的墓园,少人来也就少人来吧。踏古忆旧,让心灵回复到过去的状态,在冥冥之中交通,这是绝对要依凭心性相契的。一个时代有一个时代的趣好,趣好是不可勉强的。从竞讲八法铁钩银划到不知南帖不懂北碑,这也是历史进程的必然。只不过,如此高雅的追求被淡漠,总是令人怅惘和惋惜不已。

昨夜星辰昨夜风,当如何才能挽住你匆匆的行迹。