近日,为庆祝中华人民共和国70周年华诞,北京、天津、上海、深圳等各地纷纷举办丰富多彩的文化活动和艺术汇演,红色经典《红灯记》《沙家浜》《智取威虎山》《江姐》等再次唱响华夏,献礼国庆。

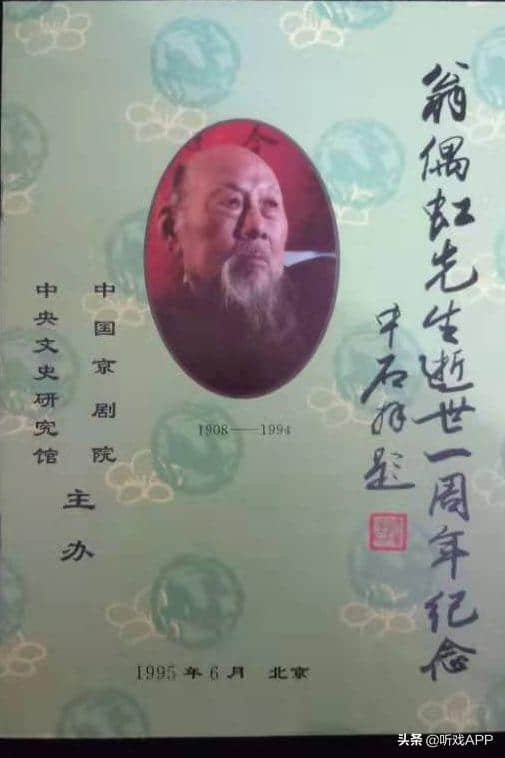

今年10月10日,适逢京剧《红灯记》诞生55周年;大型同名电视连续剧也即将展现屏幕。在致敬经典、缅怀先哲的今天,听戏APP特意推出一篇重谈京剧《红灯记》编剧署名问题的文章,文中首次披露翁偶虹先生的证明手稿和难得一见的史料图片!让我们随着作者的讲述,一起来回顾那个火红年代的经典作品《红灯记》的创作和演出的真实历史及其不为人知的如烟往事吧一一

翁偶虹、阿甲还是阿甲、翁偶虹?

——重谈京剧《红灯记》的编剧署名

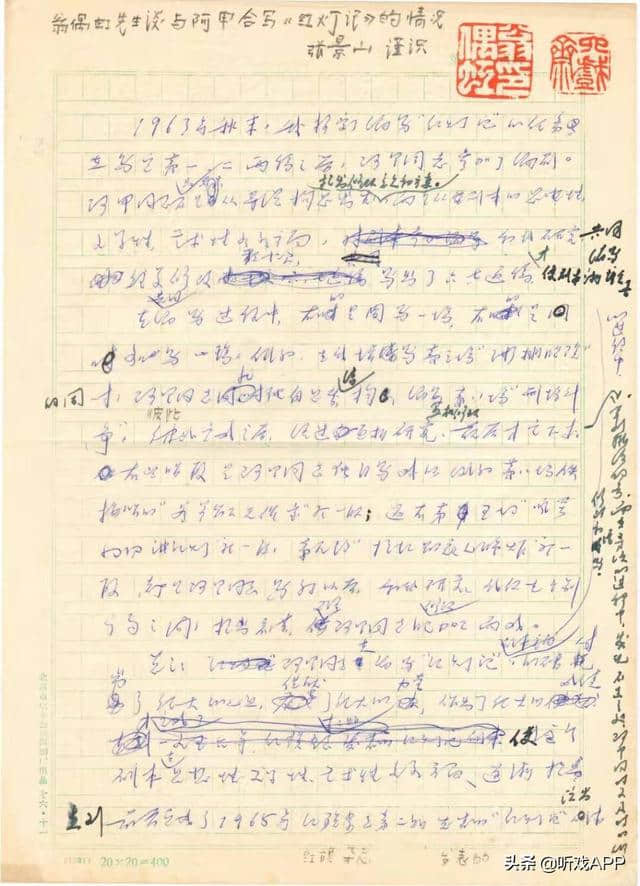

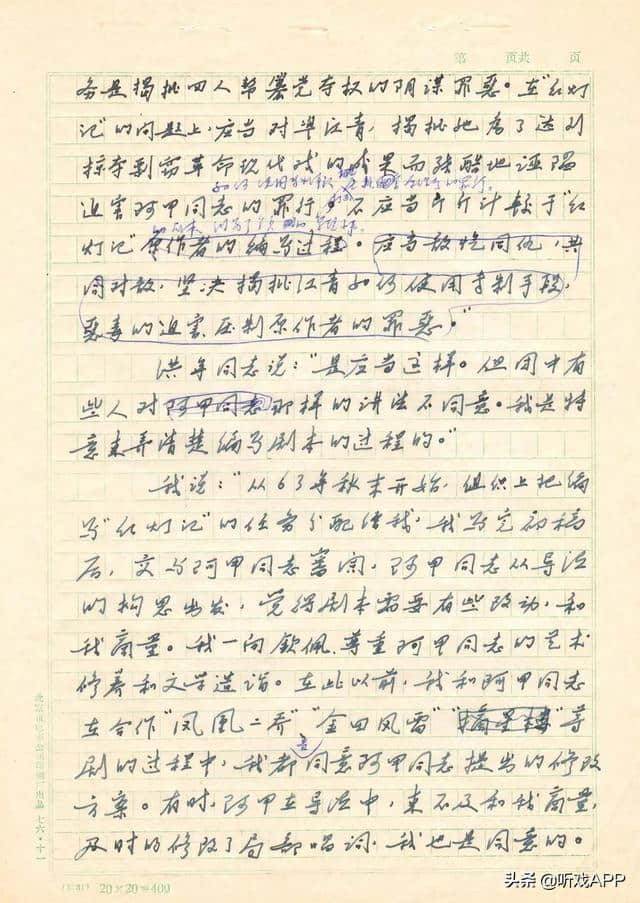

京剧《红灯记》的编剧究竟是“翁偶虹、阿甲”还是“阿甲、翁偶虹”?翁偶虹弟子张景山先生近日给笔者出示了一份翁先生手写稿——《翁偶虹先生谈与阿甲合写<红灯记>剧本的情况》或许能为这段公案提供一点新的说法。这份手稿是1976年末,翁偶虹先生应《红灯记》副导演骆洪年的要求而写的《红灯记》的编剧情况说明。

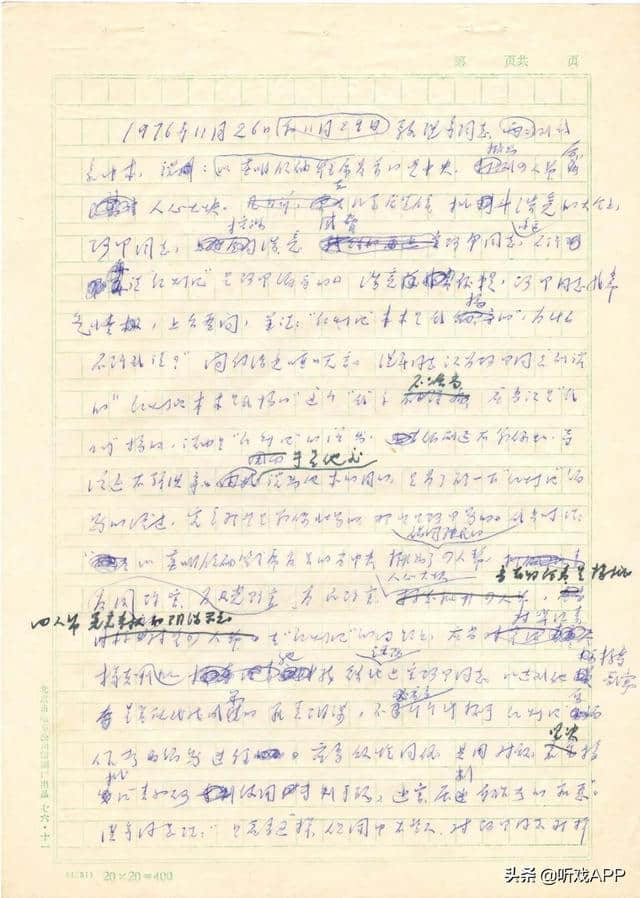

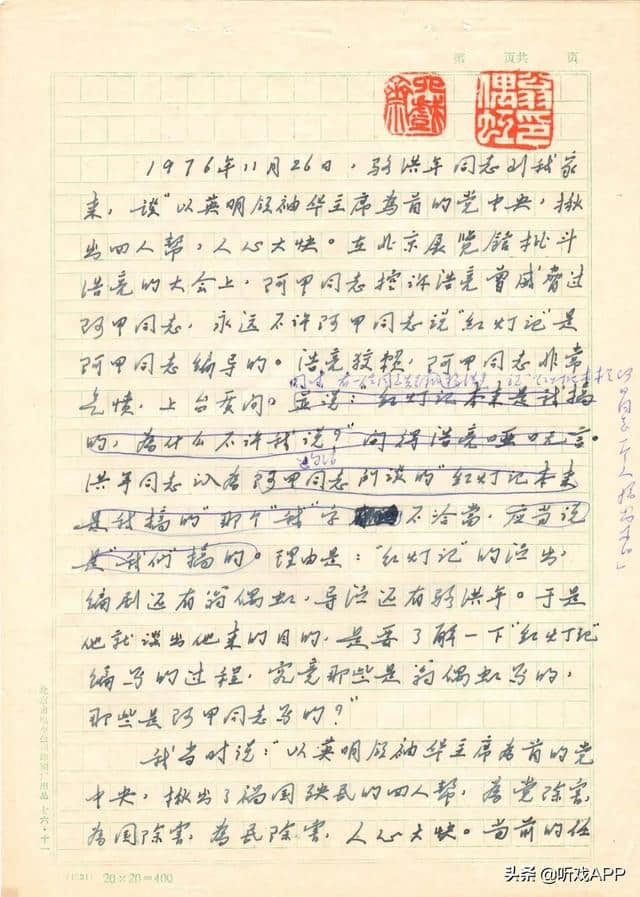

1976年11月26日,骆洪年来到翁先生家中,了解《红灯记》的编写过程,想弄清楚他和阿甲究竟各自撰写了哪些部分。事因是骆洪年觉得,当时在北京展览馆批斗《红灯记》李玉和的扮演者钱浩亮的大会上,阿甲说“《红灯记》本来我搞出来的”并不妥当,应当说是“我们搞的”。骆洪年的理由是“《红灯记》的演出,编剧还有翁偶虹,导演还有骆洪年”。于是,翁偶虹便写了上述材料说明《红灯记》剧本的编写问题。

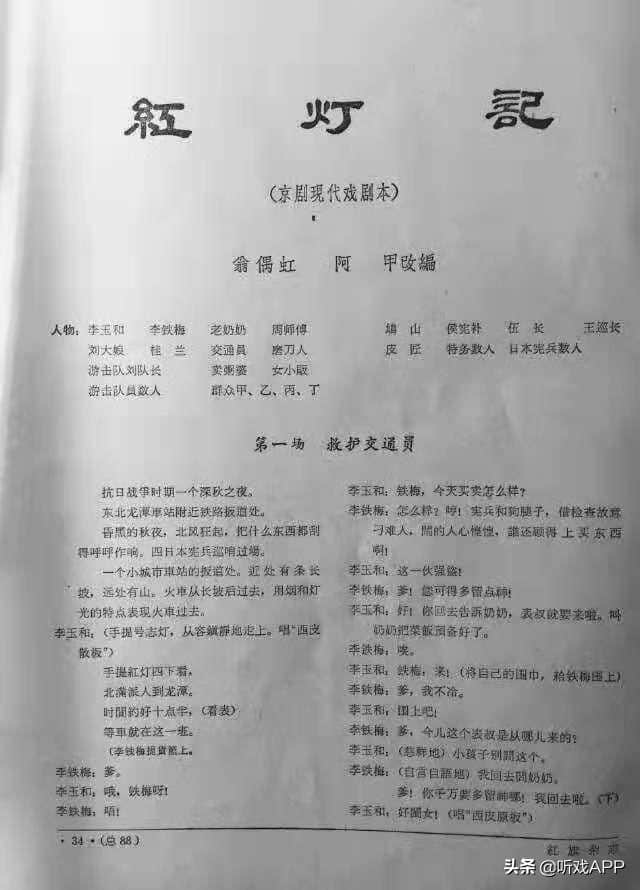

在这则长期不为人知的材料中,翁先生描述了自己在1963年末,接受了编写《红灯记》的任务,在“写完一、二稿后,阿甲同志参加了编剧”。阿甲从导演构思出发,提出了修改意见和方案,并和翁偶虹研究,共同编写,往返“修改数十次,写出了六、七遍稿”,才使剧本渐趋完善。两人的编写模式是“有的同写一场,有的是各写一场”,其中,翁偶虹增写第三场“粥棚脱险”的同时,阿甲“独立思考结构”,编写了第八场“刑场斗争”。有些唱段是阿甲同志独自写成的,例如:“第八场铁梅唱的爹爹留下无价宝”一段,还有第五场“听罢奶奶说红灯”的一段,第九场“提起敌寇心肺炸”的一段,都是阿甲写好后,和翁偶虹研究,他只在“个别字句之间”“提出看法,又经阿甲同志自己“修改加工而成”。两人就这样,相互合作,共同研究,将《红灯记》的思想性、文学性、艺术性各个方面逐渐提高,直到最后完成了1965年《红旗》杂志第二期发表的《红灯记》演出本。

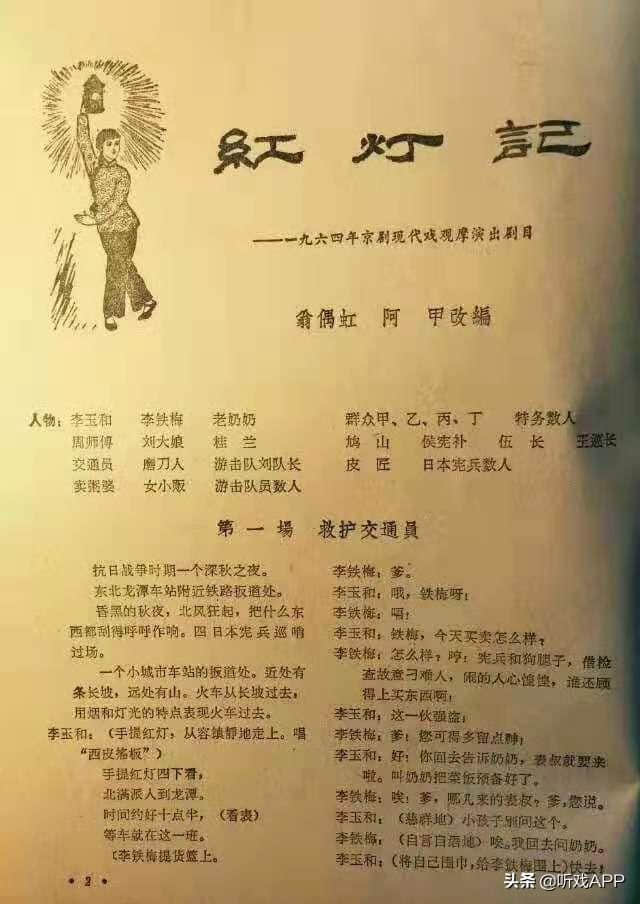

根据翁偶虹的描述,我们可以恢复出明确是阿甲增写的唱段是三段:(1)第五场《痛说革命家史》的“听罢奶奶讲红灯”一段。(2)第八场《刑场斗争》铁梅唱的“爹爹留下无价宝”一段。(3)第九场《靠群众帮助》的“提起敌寇心肺炸”一段。在1964年11月《剧本》刊出的剧本《红灯记》中,我们可找到以下阿甲独立编写的段落:

1)听罢奶奶说红灯,言语不多道理深。我看到:爹爹不怕担风险,(转“慢原板”)表叔甘愿流血牺牲。他们到底为什么,为的是救中国、救穷人,打败鬼子兵。我想到做事要做这样的事,做人要做这样的人。铁梅呀,年龄十七不算小,(转“流水”)为什么,不能帮助爹爹操点心。好比说,爹爹挑担千斤重,(叫散)铁梅你,应该挑上八百斤。(第五场《痛说革命家史》)

2)爹爹留下无价宝,怎说没留什么钱。爹爹的品德留给我,儿脚跟站稳,如磐石坚;爹爹的智慧留给我,儿心明眼亮永不受欺瞒;爹爹的胆量留给我,儿敢与豺狼虎豹来周旋;家传红灯有一盏,爹爹呀!你的财宝,千车载,万船装,千车载不尽,万船装不全。铁梅我定要把它好好保留在身边。(第八场《刑场斗争》)

3)提起敌寇心肺炸!(转“原板”)强忍仇恨咬碎牙。贼鸠山,千方百计逼取密电码,将我奶奶、爹爹来枪杀。(转“二六”)鸠山无可奈何,将我来威吓,铁梅至死不理他。我咬住仇,咬住恨,嚼碎仇恨强咽下,仇恨入心要发芽。不哭泣,不流泪,(转“快板”不许泪水腮边洒,流入心田开火花。万丈怒火燃烧起,要把昏天黑地来烧塌。铁梅我,有准备:不怕放,不怕抓,不怕皮鞭打,不怕监牢押!粉身碎骨也要保住密电码!贼鸠山,你等着吧,(叫散)这就是铁梅给你的好回答!(把号志灯灰土擦干净,整理好货篮,不觉悲从中来,叫头)(第九场《靠群众帮助》)

据此,我们也可以看出阿甲主要增加的是李铁梅的唱段,属于抒情的增补而非情节设计,在篇幅的权重上与翁偶虹相比并不占多数。

在这份完整、简要的手稿之前,翁偶虹还留下了几页充满删改的草稿:

另外还有两页正式的誊抄稿,用词简练、稳重:

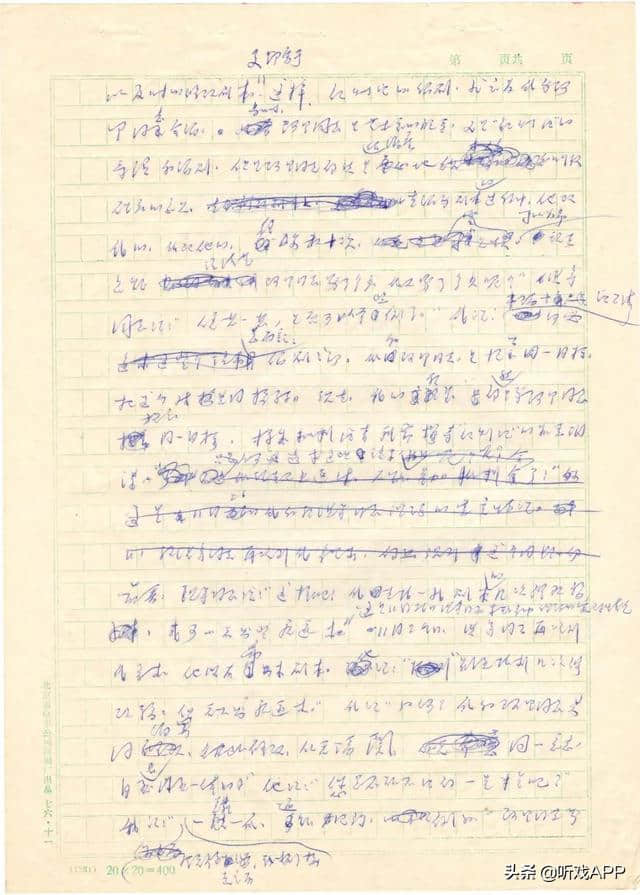

据张景山先生的说明,这三则材料的顺序是这样:

(1)先写了5页;

(2)抄写了2页;

(3)翁先生认为有些冗长,再最后写了开头的那1页。

翁偶虹在“文革”后的这番说明清晰指出,阿甲和他在《红灯记》编剧中各自承担的部分。但是,真实的历史则滑到了另一个方向。根据张景山先生回忆:1988年秋,时任国家京剧院院长吕瑞明代表京剧院,登临翁偶虹家中,当时张景山也在场。吕瑞明向翁偶虹阐述将《红灯记》的编剧排名由翁偶虹、阿甲的署名顺序调换一下,把阿甲放在翁偶虹之前。吕瑞明说这样做,主要是从政治上为年迈的阿甲做一些努力。翁偶虹沉默许久,后徐徐点头同意。但是,同时提请吕应注意一下以前各种版本上的署名事实存在。此后,国家京剧院的各种文书以及对外演出的说明书等,都按“编剧:阿甲、翁偶虹”表达。

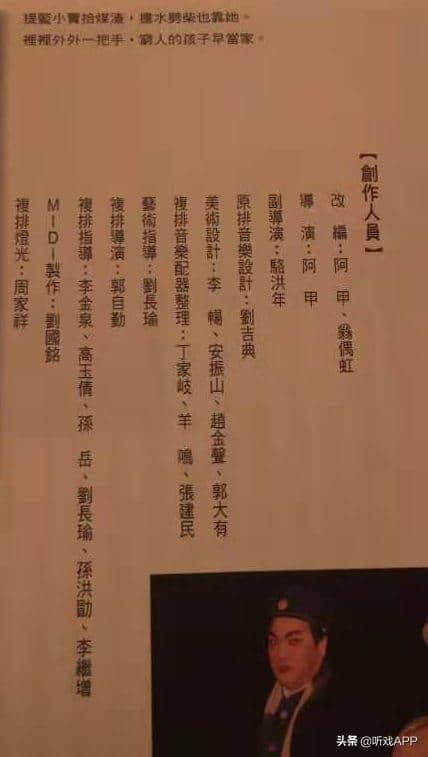

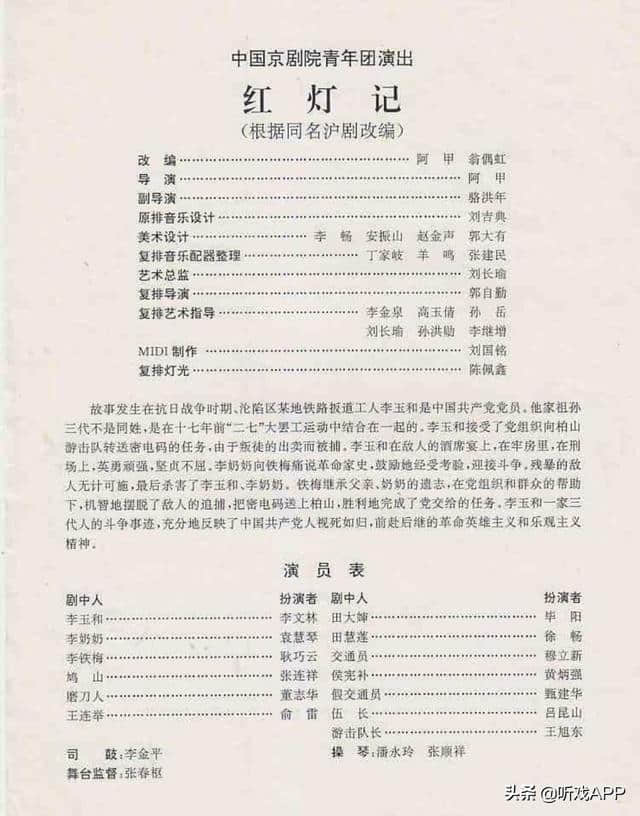

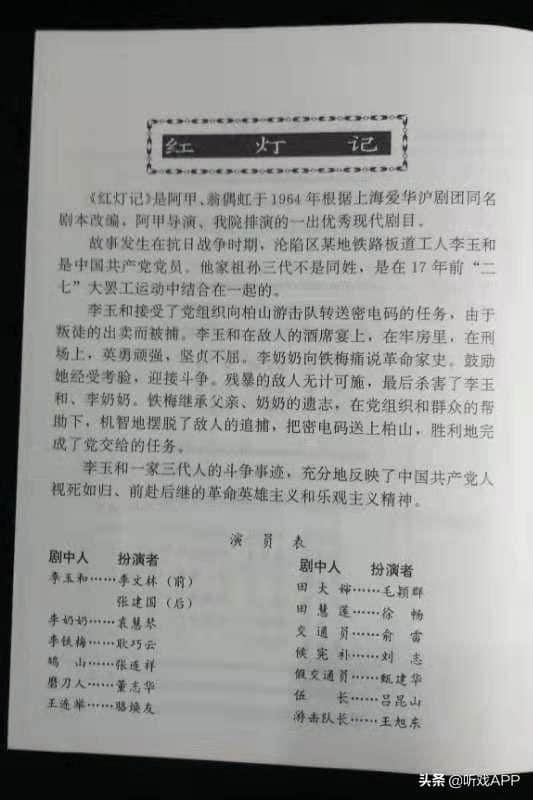

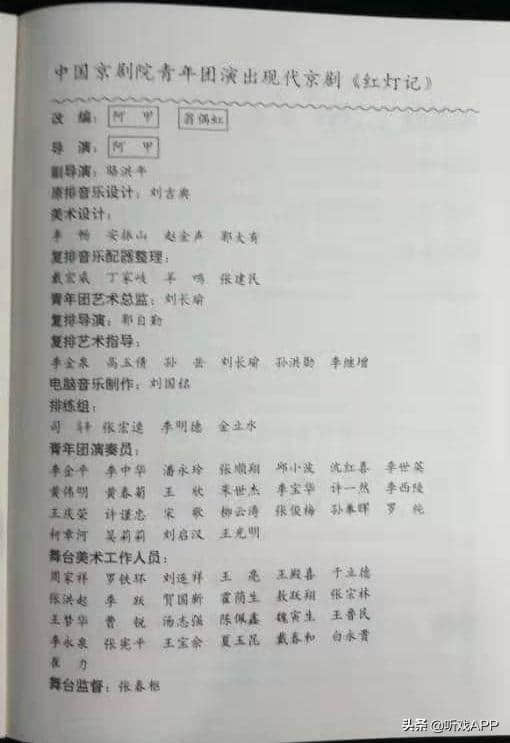

中国京剧院青年团赴台湾演出戏单

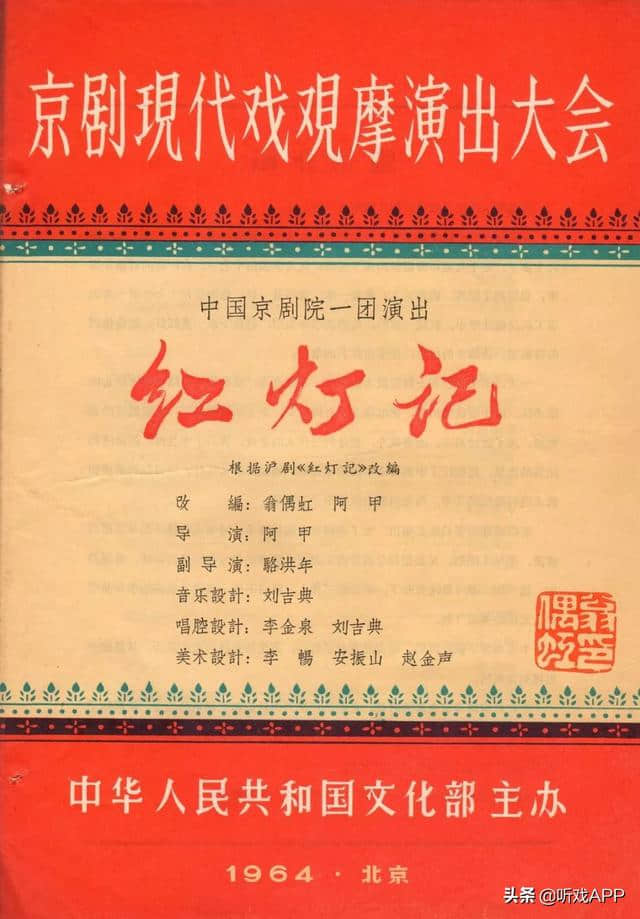

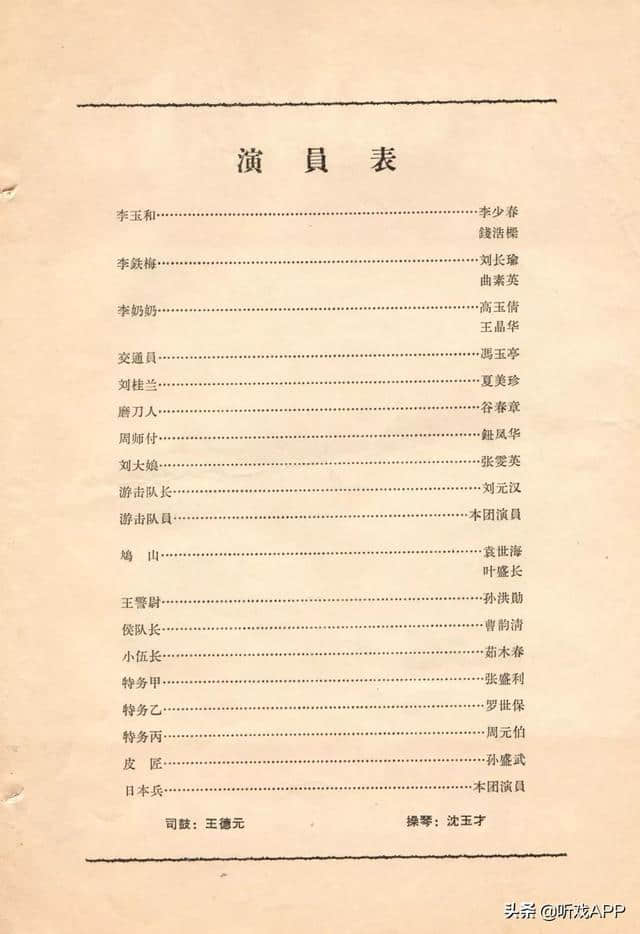

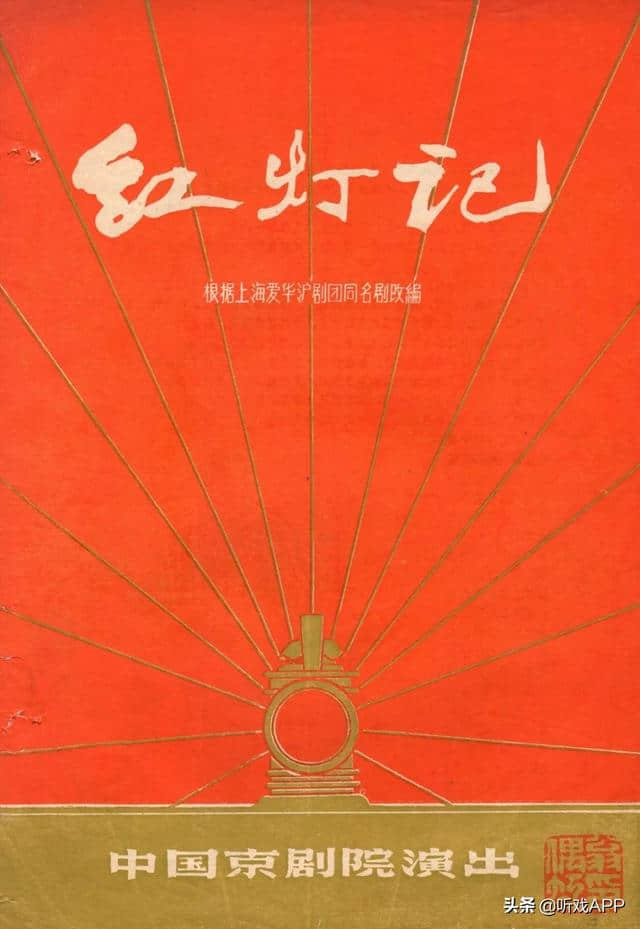

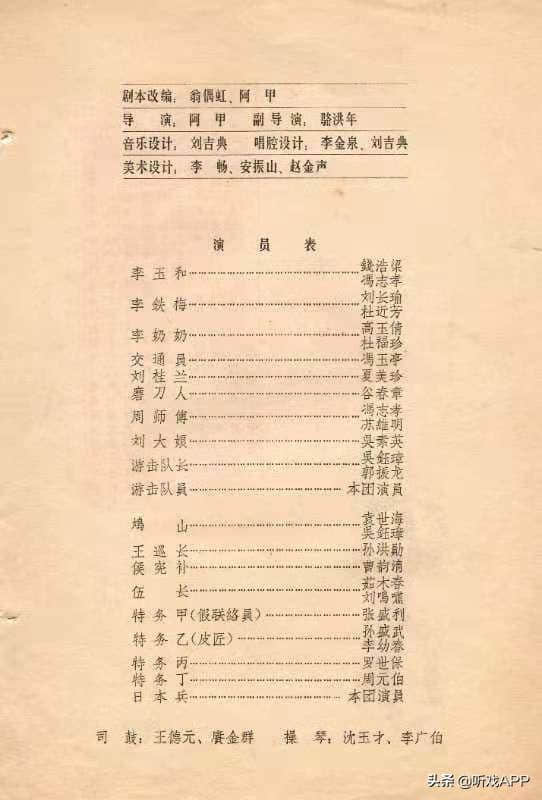

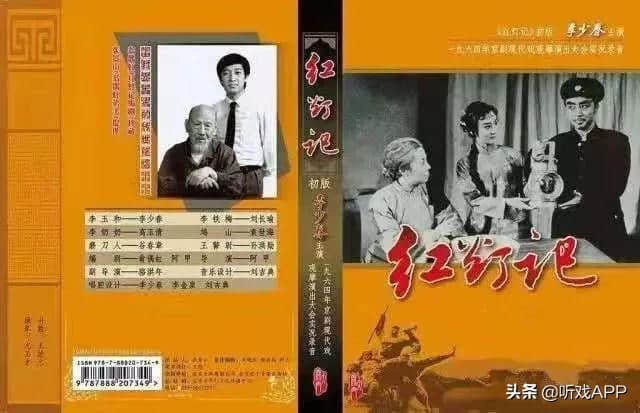

时隔近30年后的今天,阿甲作为《红灯记》的第一编剧似乎已经是各界公认的事实。翁偶虹曾提请吕瑞明所注意的以前版本署名的事实,被大家心照不宣地遗忘了。可是,翁先生真的被湮没了么?如果我们稍微有点当代戏剧史知识,翻阅一下1964年——1966年之间《红灯记》演出戏单和剧本,我们会发现,编剧一栏却一律是:翁偶虹、阿甲。例如1964年京剧《红灯记》参加京剧现代戏观摩演出大会的戏单:

再如,1964年10月份公演之后的戏单:

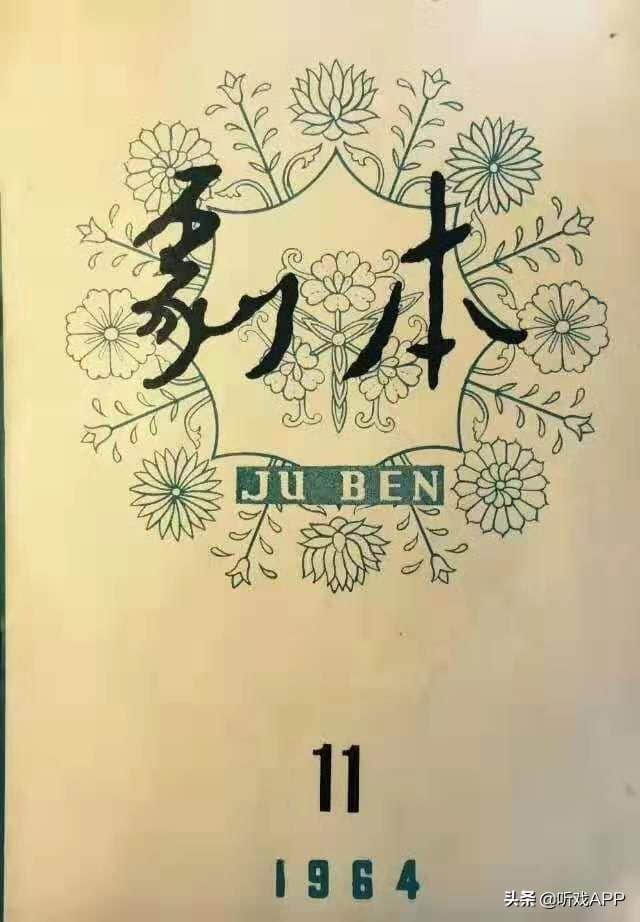

1964年11月《剧本》月刊刊出的《红灯记》及编剧署名:

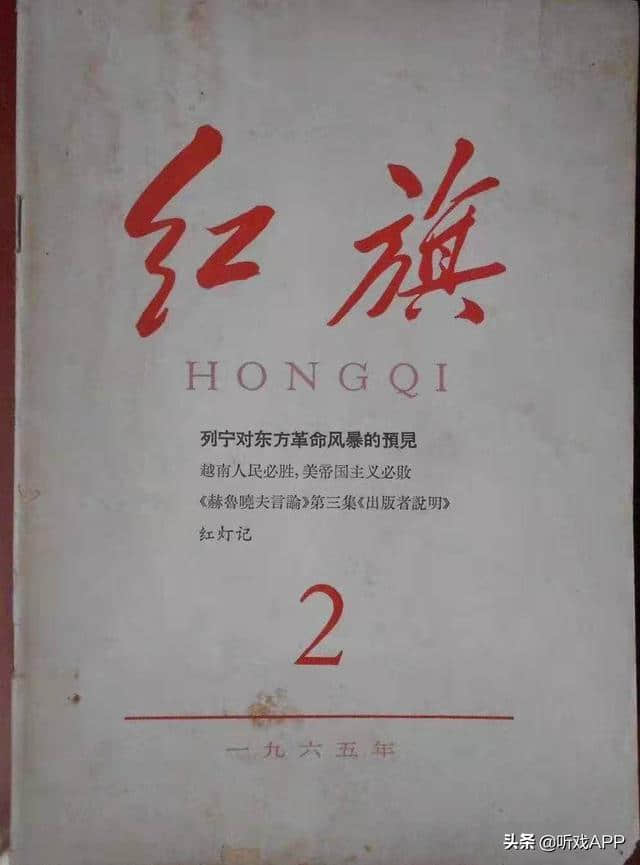

1965年第2期《红旗》杂志刊登《红灯记》剧本及署名:

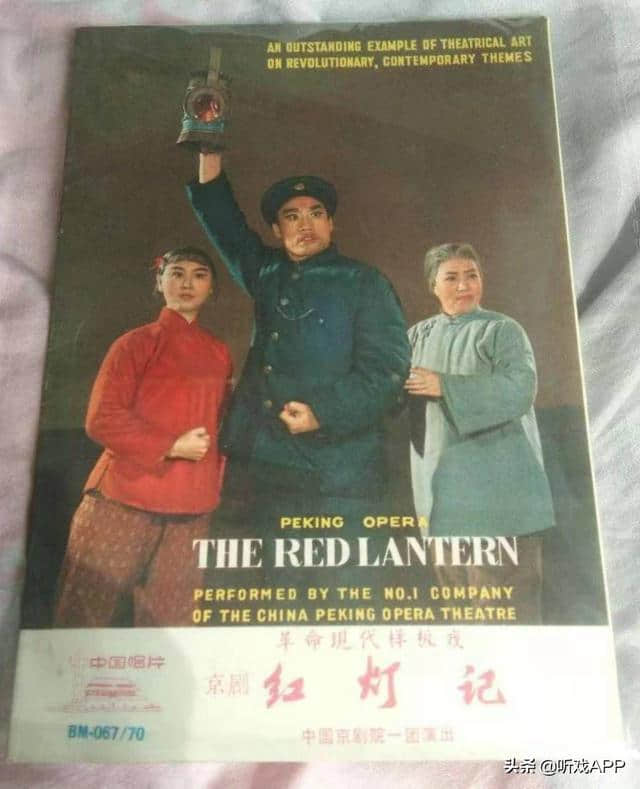

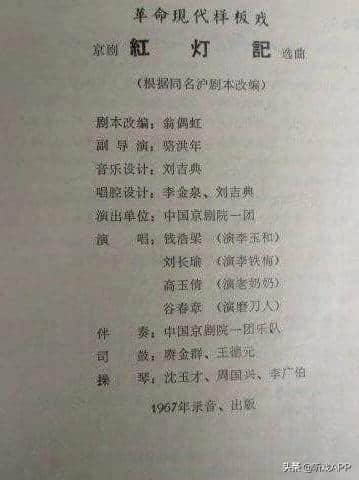

我们能看到,当时《红灯记》创作演出后,各类演出戏单和出版物上的编剧署名次序都是:翁偶虹、阿甲。现在各大舞台上演出的《红灯记》其实是在江青领导下,“十年磨一剑”,前后改动200余次而完成的“样板戏”版本,而阿甲在“文革”一开始,就被打倒了。历史的吊诡之处恰恰在于,“样板戏”《红灯记》离阿甲是最远的,却一律标注着——“改编:阿甲、翁偶虹”。有意思的是,1967年中国唱片公司录制,中国京剧院一团演出的《红灯记》选曲唱片,扉页上标注:“剧本改编:翁偶虹,副导演:骆洪年,音乐设计:刘吉典,演出单位:中国京剧院一团,演唱:钱浩梁、刘长瑜、高玉倩、谷春章,伴奏:中国京剧院一团乐队,司鼓:赓金群、王德元,操琴:沈玉才、周国兴、李广伯。”里面几乎涵盖了《红灯记》剧组的全部重要成员,唯独缺少导演阿甲的列目。而编剧一栏则只有“翁偶虹”。据知情者透露,阿甲并未参与唱片录制,而里面所精选的囊括了祖孙三代人的重点唱段,翁偶虹、骆洪年等参与了录制的全部过程。如下图:

其实,在“文革”期间,翁偶虹也未中断对《红灯记》剧本的改编,他在《翁偶虹编剧生涯》“千秋功过记红灯”一节中谈到,自己不止一次被江青像“傀儡似的牵线提出而与另一位同志共同剪裁、共同编写了‘接受任务’、‘赴宴斗鸠山’、‘靠群众帮助’三场里李玉和、李奶奶的唱段”。并修改了两个细节:“一个是第二场“接受任务”,交通员死在李玉和家里,尸体没有交代;一个是为了表现李玉和的机警,在粥棚脱险之后,他把密电码安全转移,不再带回家中。”其中,翁偶虹所提到的“另一位同志”叫张永枚,1932年出生。四川人,诗人,也写过小说与纪实文学,历任中国人民志愿军文工团团员,广州军区战士歌舞团、军区政治部文艺创作组创作员,代表作品有诗集《新春》《海边的诗》等。《红旗》杂志1973年第7期,发表了中国京剧团集体创作、张永枚执笔的革命现代京剧《平原作战》,翁偶虹也曾参与其中的创作。但不为人知的是,张永枚在执笔《平原作战》之前,已与翁偶虹合作《红灯记》的后期修缮,完成了“样板戏”《红灯记》的定稿本,两人的合作一直延续到1971年八一电影制片厂拍摄成影片《红灯记》。

因此,京剧《红灯记》的编剧署名,若实事求是的讲,应为三个时期:

第一时期:是1964年7月的李少春的“会演本”,署名应为:翁偶虹,阿甲。

第二时期:是1964年10月的“公演本”,署名应为:翁偶虹、阿甲。

第三时期:是1970年的“样板戏”本,署名应为:翁偶虹、阿甲、张永枚。

关于《红灯记》较早版本“会演本”,现存有李少春会演时的实况录音,由翁偶虹珍藏,其弟子张景山先生提供,于2014年由北京出版集团刻录成CD光盘发行。

《红灯记》李少春饰演李玉和,刘长瑜饰演铁梅,高玉倩饰演李奶奶

如果我们听过李少春先生的录音版,我们会发现这一版和“公演版”有着很大的区别,而翁偶虹在这一版的成型中,着墨是最多的。从“千秋功过记红灯”一节中,我们能基本复原《红灯记》最初的编写情况:

1963年秋末,翁偶虹在接到阿甲交付的初稿任务后,很快对沪剧《红灯记》进行了研究:“我当时接过了沪剧《红灯记》剧本,一口气读完,戏是好戏,但觉沪剧原作还有些丰富与剪裁的余地”,于是他“埋头探索如何运用京剧形式,尽量保留沪剧精华,联想很多”。在阿甲1963年底带领京剧院工作人员赴沪观摩沪剧版《红灯记》的同时,他独自在京潜心创作,于1964年1月份完成初稿交给阿甲:

“他只用一个晚上看完了剧本,肯定了我改编的方向,又具体地提出许多问题,同时也把我认为可彼可此的地方作了鉴定……我愉快地接受了他的意见,又把剧本重新调整了。他似乎满意而又不满意地说:‘剧本可以了,但是有些地方在导演时还需加工。剧本处于平面阶段,不容易谈出要领,立起来,才能看出路数。’他很兴奋地命人打印了剧本,分发给音乐设计、唱腔设计、舞美设计各组,要求全面开花,并指定了一团的骆洪年担任副导演,先把戏搭起来,他再以总导演的身份全面开工。”在翁偶虹看来,初稿本是需要修改的,并且自然要在总导演的指示下完成。于是,他“愉快地”“把剧本重新调整了”,骆洪年“搭架子”正是在翁修改后的第二稿上开始的,此时阿甲并未较多介入。

随后,阿甲边导边改,翁偶虹则密切配合了导演的剧本改编工作:“他在肯定我所写的剧本的基础上,根据他的导演构思,又有所改动,每改一点,必请场记任以双同志向我说明……有时候我索性到排演场观摩,遇到改动剧本的地方,就地研究,及时解决。后来,我又有其他任务,不能每天都到排演场,他却仍如一往地请场记互通消息……最后,杨知同志征求我意见:为了导演直接修改剧本的灵活性,是不是请阿甲同志也参加编剧?我当然同意。参加改编,即是负责改编,阿甲在导演中再改剧本,自然是责无旁贷的了。”于是,我们便看到了《红灯记》出版后一直都是两人共同署名的历史事实。

对于《红灯记》这部在20世纪中国的历史变革、政治生态及社会发展中都极度特殊的剧目,编剧署名次序的调整显然并非一件小事。排名顺序的调换直接意味着翁偶虹与阿甲在《红灯记》剧本写作中权重的改变,即以翁偶虹为主,转变为以阿甲为主。这并不符合1966年之前各种公开版本中的署名顺序,至于“样板戏”《红灯记》生成期间,阿甲也没有参与“定稿本”的删定。

抛却江青后来将《红灯记》划定为“样板戏”并据为己有的政治因素,还原《红灯记》最初的编、导、演班子,从最初彩排到会演后各类出版物、戏单上,《红灯记》的编剧署名一直是翁偶虹、阿甲这个顺序。最可参照的是1964年现代戏会演戏单及出版的《红灯记》演出本,上皆标注:“改编:翁偶虹、阿甲,导演:阿甲,副导演:骆洪年,音乐设计:刘吉典,唱腔设计:李金泉、刘吉典,美术设计:李畅、安振山、赵金声”。京剧《红灯记》作为一个包含编剧、导演、音乐、唱腔、美术多个环节的创作项目,其完整的创作集体署名应该包含以上全体,而符合历史真相的《红灯记》剧本改编作者只能是“翁偶虹、阿甲”。“阿甲、翁偶虹”的署名次序,是“文革”结束后才流传开的一种误解。我们有必要纠正1989年以来的种种错误的署名排序,恢复历史的真相,进而在这个基础上探究翁偶虹与阿甲在“文革”之前的融洽合作中共同为编写《红灯记》剧本而贡献的艺术作用。

(作者陈晶晶:南京大学文学院戏剧与影视学专业博士研究生)