作为中国古代史学史上规模最大的编年体史著,《续资治通鉴长编》(以下简称《长编》)自成书以来,一直为世人所推重。周必大称其“考证异同,罕见其比”。叶适认为“《春秋》之后,才有此书”①。清人既称赞其“淹贯详赡,固读史者考证之林”②,又叹服其直书笔法,甚至将李焘奉为宋儒修史第一人。③这些论述对于体察李氏之史学思想和成就,均有重要的参考价值,惜未深入展开论述。近今学者之研究,除集中探讨李氏生平学术及《长编》之撰述经过、版本沿革、史料取材外,多从文献学角度进行订讹规过。④至于全书编纂学特色,尤其是在编年体史书发展沿革过程中所处的重要地位,在事实、褒贬、文采等方面的显著特点,及与同时期《资治通鉴》、《建炎以来系年要录》(以下简称《要录》)等同体裁史书之异同,尚缺乏全面考察。而这些问题,恰是本文所要着力探研之处。

一、慨然以史自任

在中国历史上,时代剧变之际,王朝鼎革之时,往往是私家修史活跃的时期。靖康之祸,宋室南迁,对南宋史家创痛尤深,其忧患意识较之北宋史家更显深沉、浓郁,史学“垂鉴”、“资治”之用,被最大程度地彰显出来,极大地推动了当代史的纂修。一时间,李焘之《长编》、李心传之《要录》、徐梦莘之《三朝北盟会编》(以下简称《会编》),竞相迭出,前后相继,成为南宋历史编纂学的一个显著时代特点。其中,《长编》堪称私修当代史的前驱之作。

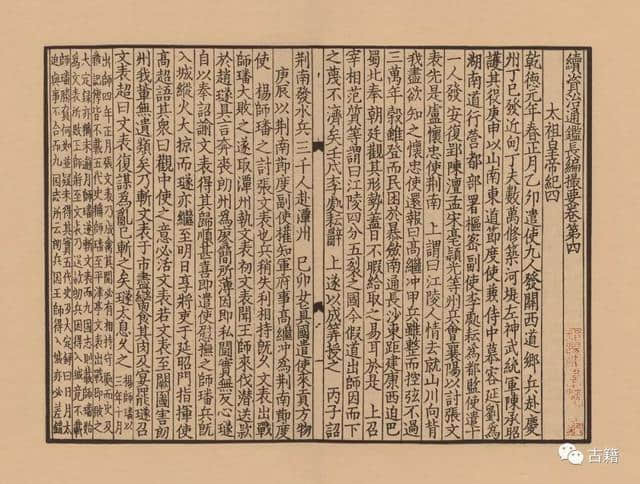

李焘能以一己之力纂成北宋一代信史,上继司马光之《通鉴》,下启私修当代史之先河,很大程度上得益于其深厚的家学渊源。李焘,字仁甫,一字子真,号巽岩,谥文简,眉州丹棱(今属四川)人。徽宗政和五年(1115)生人,高宗绍兴八年(1138)进士及第,任华阳主簿,在蜀为官凡二十载。孝宗乾道三年(1167),应荐入京,授兵部员外郎、兼国史院编修。不久外迁鄂、蜀、赣等地为官,后往来于京师与地方之间。孝宗淳熙十年(1183),因修史有功,进敷文阁直学士、兼侍讲、同修国史。翌年,病逝于临安。当北宋之时,文网较松,官修实录及国史在民间传抄较广,加之印刷业的高度发展,极大地推动了史料的流传,藏书修史之风随之而起,至南宋更蔚为大观。李焘之家乡四川眉州,即为当时雕版印刷之中心地区,文化氛围尤其浓厚,其父李中为大观三年(1109)进士,政和五年知仙井监,后累官至左朝奉散大夫,为政廉直,尤通习宋朝典故,“家藏书数万卷”⑤。李焘自幼天资聪颖,深受家学熏陶,青年时期即博涉经传,尤重史学,“如嗜饮食”⑥,“于本朝故事,尤切欣慕”⑦。又私淑司马光、范祖禹之学行,素有经世之志。弱冠之年即著《两汉鉴》。绍兴五年(1135),追念靖康之祸,作《反正议》十五篇,所论皆救时之大务。绍兴十七年(1147),丁忧还乡,闭户著书,以为“百官沿革,公卿除拜,皆事之最大者”⑧,乃仿司马光《百官公卿表》成《续皇朝百官公卿表》,起自建隆,迄于靖康,凡142年。“《长编》之书,盖始于此”⑨。其后,李焘相继于孝宗隆兴元年(1163)、孝宗乾道四年(1168)、孝宗淳熙元年(1174)、孝宗淳熙九年(1182)累次进呈史稿,凡980卷,又别为《事目》10卷,《举要》68卷,《总目》5卷,共1063卷。前后“网罗收拾垂四十年”⑩。后人称其“平生生死文字间”(11),诚为知言。

此书之撰述宗旨主要有二:一是有感本朝“学士大夫各信所传,不考诸实录、正史,分错难信……家自为说”之修史缺陷,“发愤讨论,使众说咸会于一”(12);二是详载熙宁以来之“大征伐”、“大废置”等“关天下之利害者”(13)。前者体现出其力成一代信史之志,后者则是其历史垂鉴思想和经世情怀的集中流露。而这两点,均是李焘治史之主要旨趣所在,“以宋臣言宋事”,既能“继南、董之笔”,直书其事,又能“援《春秋》之义”,(14)彰善瘅恶,殊为难得。

需要特别指出的是,李焘一生究心于史,与其对官方修史积弊的深刻洞察直接相关。孝宗年间,李焘于兼修国史任上谏言重修《徽宗实录》曰:“祖宗实录皆不但一修,此故事也。……神宗、哲宗两朝(实录)所以四修、再修,与太祖、太宗(实录)异,盖不独于事实有所漏略而已,又辄以私意变乱是非。绍兴初,不得不为辩白也。诬谤虽则辩白,而漏略固在,然犹愈于近所修《徽宗实录》。……徽宗一朝大典,治忽所关最大,若不就今文字未尽沦落,尚可着意收拾,同力整顿,日复一日,必至是非混乱,忠义枉遭埋没,奸谀反得恣睢,史官之罪大矣!”(15)内中饱含着对本朝某些身任史职者刻意隐晦、篡改史事之卑劣行径的强烈不满。这里只要联系一下南宋初年的史馆格局即可明白,所谓“以私意变乱是非”者,当系指秦桧等权贵之臣,李焘既恶其擅权误国,又恨其淆乱国史,郁怏孤愤之际,“博览群书,搜罗百氏,慨然以史自任”(16),这一作法,也是南宋诸多有识史家治史情怀的真实写照。

作为一部宋人所撰最为详实的北宋史,《长编》成书后,一直为世人所重,后不幸散佚,今通行本乃清代四库馆臣据《永乐大典》抄出,重为编次而成,计520卷,然已缺熙宁至绍圣年间部分史实及徽、钦宗二朝全部史事,殊为可惜。不过,李焘之编纂思想、著述体系、历史见识等,依然清晰可见。以下主要从撰述体例、内容特色、历史叙事三个方面,对全书之编纂学成就作具体论述。

二、言事相兼,人物突出

作为中国最古老的一种史书体裁,编年体至宋代已臻完备,前有《通鉴》一类的通史巨著横空出世,后有《长编》、《要录》、《会编》等断代史著竞相迭出,其在时间和内容上前后相继,交相辉映,集中体现出史家对这一体裁的偏爱。诚如李焘所言:“事日月年之相系,在史家固良法也!”(17)其年经月纬,无有重复,善于储存和排比历史知识的优点,与两宋史家志存一代信史之著史旨趣,尤为契合。

从编纂学的角度来看,这一时期史家对编年体之运用已相当灵活自如,尤其注重吸收纪传、纪事本末等体裁优点,以补编年体分散系事、难以展现历史全景和人物全貌之缺失,成功做到了言事相兼,人物突出。而《长编》在记载时人言论、交代史事原委、刻画人物风貌方面,尤为突出。

注重记载时人言论,以烘托和指陈历史时势,是当代史著述的显著特点,也是明显区别于通史著述之处。《汉书》与《史记》相比,其“论其施行之语著于篇”(18)的撰述原则使其在载录时人言论方面远胜于后者。同样,《长编》较之《通鉴》,亦以突显时人言动见长。举凡皇帝诏令、大臣建言、君臣对话,凡关系国运、切中时弊者,莫不详著之,在铺陈和烘托历史背景和历史时势的同时,亦巧妙地将个人看法寄寓其中。对此撰述手法,下文会详作论述。

在记事方面,《长编》往往于重要事目下附载其缘由经过、始末原委,这种“追叙”的手法,《左传》首开先河,至宋代,更为史家所重。如仁宗天圣四年(1026)八月,诏修泰州捍海堰。对此事之经过,书中记曰:

先是,堰久废不治,岁患海涛冒民田,监西溪盐税范仲淹言于发运副使张纶,请修复之。纶奏以仲淹知兴化县,总其役。难者谓涛患息则积潦必为灾,纶曰:涛之患十九,而潦之灾十一,获多亡少,岂不可乎?役既兴,会大雨雪,惊涛汹汹且至,役夫散走,旋泞而死者百余人。众哗言堰不可复,诏遣中使按视,将罢之。又诏淮南转运使胡令仪同仲淹度其可否,令仪力主仲淹议。而仲淹寻以忧去,犹为书抵纶,言复堰之利。纶表三请,愿身自总役。乃命纶兼权知泰州,筑堰自小海寨东南至耿庄,凡一百八十里,而于运河置闸,纳潮水以通漕。逾年堰成,流逋归者二千六百余户。(19)

作为仁宗乃至北宋一朝在治河防患方面的一个重要缩影,李焘以凝练的文笔,将此次修堰缘起、中途所遇阻力、最终通漕便民的结局,有条不紊地一一道来,尤其集中写出了范仲淹、张纶等人面对雨雪并至、役夫散失等一系列困难挫折,以及反对者之重重刁难,始终不言放弃、坚守河堤的从容与坚毅,给人以极大的震撼力。

又如仁宗庆历四年(1044)六月,范仲淹出为陕西、河东路宣抚使一事,书中亦详载其始末原委:

始,范仲淹以忤吕夷简,放逐者数年,士大夫持二人曲直,交指为朋党。及陕西用兵,天子以仲淹士望所属,拔用护边。及夷简罢,召还倚以为治,中外想望其功业,而仲淹亦感激眷遇,以天下为己任,遂与富弼日夜谋虑,兴致太平。然规摹阔大,论者以为难行。及按察使多所举劾,人心不自安;任子恩薄,磨勘法密,侥幸者不便;于是谤毁浸盛,而朋党之论,滋不可解。然仲淹、弼守所议弗变。

先是,石介奏记于弼,责以行伊、周之事,夏竦怨介斥己,又欲因是倾弼等,乃使女奴阴习介书,久之习成,遂改伊、周曰伊、霍,而伪作介为弼撰废立诏草,飞语上闻。帝虽不信,而仲淹、弼始恐惧,不敢自安于朝,皆请出按西北边,未许。适有边奏,仲淹固请行,乃使宣抚陕西、河东。(20)

作为北宋前期之军国大事,庆历新政可谓全书记载之重点。李焘在集中交待出范仲淹、富弼等主持新政者从不惧非议、坚持己见到最终不堪反对派之重重阻挠、谤议诋毁乃至中伤陷害,无奈之下自请外调之苦衷的同时,也将个人态度巧妙地熔铸于行文之中,其中既饱含着对范仲淹“以天下为己任”之情怀的欣赏,也流露出对新政“规摹阔大”,于重压之下终难施行的无奈。

这种强调首尾连贯的叙事手法,不仅为李焘所重,也是南宋时期其他史家所惯用的笔法。与李焘大约同时期的李心传便明确提出“备其始末”(21)的撰述宗旨,稍晚的袁枢则以“区别其事而贯通之”(22)的原则改编《通鉴》,首创纪事本末体。凡此等等,均系晚唐以来“以备时之语言而尽事之本末”(23)的呼声在史学实践上的集中体现,也是两宋历史编纂学的一个重要时代特点。

在记人方面,李焘凡叙重要人物之事迹,惯以小传形式仔细交代其生平经历,从而凸显出众多贤臣良相之丰满形象和历史作用。如太宗至道二年(996)四月,朝廷派遣按察使至川、峡诸州考核地方吏治,“多不治者”,惟知遂州通判查道等七人“以称职闻”。于此事目下,李焘备载查道之生平要事:

道事母至孝,母尝病,思鳜羹,方冬苦寒,市之不获。道泣祷于河,凿冰脱巾下取之,得鳜尺许以馈焉。刺臂血,写佛经。母病寻愈。及母卒,绝意名宦,游五台,将落发为僧。一夕,震雷破柱,道坐其下,了无怖色,寺僧异之,咸劝以仕。乃从进士得官,为馆陶尉。廉介,与妻采野蔬杂米为薄粥以疗饥。税过期不办,州召县吏悉枷之。既出门,它吏皆脱去,道独荷之,自下乡督税。乡之富民盛具酒馔以待之,道不食,杖其富民,于是余民大惊,逋税立办。

时寇盗尚有伏岩谷依险为栅者,其酋何彦忠集二百余众,止西充之大木槽,彀弓露刃。诏书招谕未下,咸请发兵殄之。道曰:彼愚人也,惧罪,欲延数刻命耳,其党岂无诖误耶?即微服单马,从仆不持尺铁,间关林壑间百里许,直趋贼所。初悉惊畏,持满外向。道神色自若,据胡床而坐,谕以诏意。或识之曰:郡守也,尝闻其仁,是宁害我者!乃相率投兵罗拜,号呼请罪,悉给券归农。(24)

从篇幅和行文来看,此段文字不失为一篇精彩的人物传记,与《宋史·查道传》相比,亦毫不逊色。其中,侍奉老母、平定民乱二事均为《宋史》之重要史料来源。震惊寺僧、下乡督税二事可补《宋史》之阙。而且,叙事流畅生动,无论是负枷秉公,不避权贵,还是深入贼穴,严词警劝,均娓娓道来,毫无拖沓冗赘之感,细致刻画出一位事母至孝、清苦建志、清廉耿介、足智果敢的宋初贤臣形象。

另如真宗景德元年(1004)六月,右仆射、平章事李沆病卒。对于这位宋初“圣相”,李焘亦以传记形式载其生平行事,内不乏细致入微的细节叙述。如真宗即位之初,参知政事王旦责其建言过细,烦扰上听,李沆以“人主少年,当使知人间疾苦。不然,血气方刚,不留意声色犬马,则土木、甲兵、祷祠之事作矣”之由斥之;及与西夏交兵,面对王旦“安得企见太平”之忧,李沆再以“国家强敌外患,适足为警惧,异日天下晏然,人臣率职,未必高拱无事”之论励之;真宗问其治国用人之道,以“不用浮薄新进喜事之人”答之。(25)凡此诸事,李焘均以朴实的史笔一一道出,集中凸显出李沆心系天下、奉公职守、不敢稍懈的直臣风范。

对于李沆立身处世之节行,李焘亦不惜笔墨予以叙述。真宗一朝,“密进封章”似成惯例,而李沆却深耻之,答上曰:“臣备位宰相,公事当公言之。苟背同列,密有所启,此非谗即佞,臣实嫉此事,岂复自为之耶?”(26)面对官场之中复杂繁琐的人际交往,李沆往往退而避之,士人多有归咎,家人苦心相劝,他始终不以为意,不为所动,慨然答曰:“通籍之子,坐起拜揖,尚周章失措,即席必自论功最,希宠奖,此又何足与语乎?苟勉强酬答,则世所谓笼罩之事,吾未能也。”(27)其坦荡胸襟、磊落之风、高远之志,尽显无疑。

这种集中记载北宋忠臣良相生平行事的手法,在书中屡屡可见,既彰显出李焘在“任贤用人”问题上的主要态度,也流露出其对南宋君主重用直臣贤士、远离奸佞小人进而实现中兴大业的深切寄望。司马迁秉承父亲遗命,于《史记》中集中写出了“明主、贤君、忠臣、死义之士”(28);李焘亦不逊前贤,所撰《长编》起到了警醒世人的重要作用。

三、详载“天下之大利害”

《长编》之史料价值,久为学界所公认。而作为一名怀有强烈忧患意识和经世情怀的史家,李焘在记载北宋历史时,并非平均用力,平铺直叙,而是有明显的着力点,即如上文所言,重点关注诸如“大征伐”、“大废置”等“关天下之大利害者”,这既是全书在内容上的显著特色,也是最能体现李焘著史旨趣和历史思想之处。

北宋立国,积贫积弱,内忧外患,危机重重,而最为突出的问题莫过于边事、吏治、河患三事,而此三者均为李焘在书中重点关注和着力记载的内容。

其一,关于边事。北宋一朝,始终面临来自西夏、辽、金等边境少数民族政权的威胁,强敌环伺之下,北宋君臣一直视边患为首要大事,而众臣围绕“战”与“和”所展开的争论,亦从未歇止。由于《长编》中徽宗、钦宗两朝卷帙已散佚,李焘对宋、金关系之记载及看法亦无由得知,然有关宋、夏及宋、辽关系之记载,却得以完整保留下来。李焘不仅备载战事经过及议和过程,而且尤其重视通过辑录时人奏疏的方式,烘托和指陈历史时势,寄寓个人的历史思想。如仁宗庆历四年五月,宋、夏双方议和之际,书载韩琦、范仲淹于崇政殿奏对元昊请和事:

今元昊虽暂求通顺,后如物力稍宽,则又有长驱深入、并吞关辅之心。……和与不和,俱为大患。然则为今之谋者,莫若择帅练兵,日计用武之策,以和好为权宜,以战守为实务。彼知我有谋有备,不敢轻举,而盟约可固;如不我知,轻负盟约,我则乘彼之骄,可困可击,未必能为中国之害。……元昊外倚北敌,屡乘战胜,而乃辄求通顺,实图休息,所获者大利,所屈者虚称,然犹干请多端,奸谋未测。国家以生灵为念,不可不纳。……元昊未叛时,受朝廷恩信甚厚,尚或时扰边境,今累次大举,曾无沮败,乃遽请和,实畜阴计,非屈伏之志也。今若以权宜许之,更当严作守备。(29)

此次奏论不仅有力地烘托出议和关键时刻的紧张形势,而且集中体现出以韩、范等人为代表的庆历革新派在宋、夏关系问题上的重要见解,奏对中对西夏佯为请和,实图休息之策的指陈,可谓切中肯綮,“所获者大利,所屈者虚称”一句,尤能凸显出有识之士对此次战争失利的深刻总结,而他们所提出的“择帅练兵,日计用武,以和好为权宜,以战守为实务”之策,以及“密为经略、再议兵屯、专于选将、急于教战、训练义勇、修京师外城、密定讨伐之谋”等七项举措,是思虑周密的两全之计,李焘不惜笔墨,予以详载,体现出他对这一边事策略的高度重视与认可。

另如真宗景德元年之宋、辽交战,也是全书在记述边事问题上的重要篇章。李焘除全面交代战事经过及双方胜负外,对于关乎战局态势走向的关键战役、关键人物,更是以详实的篇幅予以凸显,显示出深邃的历史眼光。

景德元年十一月,临清失陷,澶州三面被围,形势岌岌可危,宋军意外击杀辽军主将萧挞览,不仅力挫辽军锐气,亦使萧太后进一步坚定了议和之心。对于这场扭转战争局势、促成宋辽合议的关键战役,书中记曰:“契丹既陷德清,是日,率众抵澶州北,直犯大阵,围合三面,轻骑由西北隅突进。李继隆等整军成列以御之,分伏劲弩,控扼要害。其统军顺国王挞览,有机勇,所将皆精锐,方为先锋,异其旗帜,躬出督战。威虎军头张瑰守床子弩,弩潜发,挞览中额陨,其徒数十百辈竞前舆曳至寨,是夜,挞览死。敌大挫衄,退却不敢动,但时遣轻骑來觇王师。”(30)篇幅虽短,却将战势的陡然扭转,宋军的顽强抗敌,辽军突失主帅后的惊慌失措,如实而生动地展现出来,堪称全书在叙述战争场面上颇为精彩的一例。

对于澶渊之盟的历史影响和寇准的历史地位问题,李焘颇为关注,在详细记载盟约达成过程及寇准言行的同时,又于注文中相继附载陈莹中、范仲淹等人的看法,指出:“当时若无寇准,天下分为南北矣。然寇莱公岂为孤注之计哉!……寇准之功不在于主亲征之说,而在于当时画策欲百年无事之计。向使其言获用,不惟无庆历之侮,亦无靖康之祸矣。我宋之安,景德之役也。靖康之役,亦景德之役误之也。”“寇莱公澶州之役,而能左右天子不动如山,天下谓之大忠。”(31)在集中肯定寇准为国远虑之忠义气节的同时,亦饱含着对靖康亡国之痛及北宋“守内虚外”之策的深沉省思。

从宋、夏合议到澶渊之盟,从庆历之侮到靖康之祸,对于困扰北宋的边患问题,李焘备极关注,而他在处理边疆民族关系上的态度,从书中所收录的众多时人奏言中可见一斑,尤其是仁宗庆历四年八月,他引范仲淹语曰:“臣窃观史籍,见前代帝王与戎狄结和通好,礼意甚重,非志不高而力不足也,盖惧边事不息,困耗生民,用兵久之,必生他变,而为社稷之忧。……退移兵马,减省粮草,苏我生民,勤我稼穡,选将练士,使国富民强,以待四夷之变。此帝王有道之术,社稷无穷之福也。如欲与敌人理曲直、决胜负,以耗兆民,以危天下,语之则易,行之实难。”(32)综观全书,李焘对范仲淹之立身行事颇为欣赏,范氏这段评论宋、夏关系的话,在很大程度上可视为李焘民族思想的集中体现,概而言之,就是既要重视边防,不盲目妥协,又不滥施兵革,不劳民以烦。而这一看法与司马迁所推崇“坚边设候,结和通使,休宁北陲”(33)的策略,杜佑所倡导“来则御之,去则备之”(34)的方针,前后相承,代表了古代进步史家在处理边疆民族问题上的冷静思考和理性认识。

其二,关于吏治。唐代韩琬有言:“量事置官,量官置人,使官称其人,须人不虚位。”(35)吏治问题是关乎王朝盛衰的大事。北宋官僚队伍极为庞大,庸滥之官充斥其中,如同蠹虫一样腐蚀国家肌体,虽然有识之士积极谏言救弊,庆历新政、熙宁变法亦均将整饬吏治、裁撤冗员视为头等大事,然积重难返,终未解决。对此,李焘极为关注,不仅详载各时期官吏之迁升黜置情况,更为重要的是,通过节录大臣奏论,相继表达出他对整顿吏治之重要性、具体措施及失败原因的看法。

在他看来,北宋积贫积弱,“公私困急”局面的形成,与“官吏冗滥”问题直接相关。(36)而“选举之路未精,补荫之门太广,恩倖之路未塞,因缘之弊未除”(37)则是造成这一严重问题的具体原因所在。仁宗至和二年(1055)九月,其引欧阳修奏论曰:

唐制明经、进士及第,每岁不得过五十人,今三四年间,放四五百人。校年累举,不责词艺,谓之恩泽者又四五百人。……荒唐浅陋被恩命者,不可胜数。诸科虽专记诵,责其义理,一所不知。加之生长田亩,不习政术,临民治众,能晓事者十无一二,岁亦放五百余人。……今使俗吏得任子弟,率多骄矜,不通古今。今文武官三司副使、知杂御史、少监、刺史、合门使以上,岁任一子;带职员外郎、诸司副使以上,三岁得任一子。文武两班可任子者,比之祖宗朝,多逾数倍。遂使绮纨子弟,充塞仕途,遭逢子孙,皆在仕宦,稚儿外姻,并沾簪笏之荣。(38)

这深刻道出了北宋前期在选拔官吏方面存在的严重积弊:在人员上既无明确限制,“昔以一官治之者,今析而为四五,昔以一吏主之者,今增而为六七”(39),导致各机构严重超编;又不加严格考核,大开补荫之门,肆启恩幸之风,致使“不通义理”、“不习政术”者及不学无术的纨绔子弟,充塞仕途,结果“官愈多而吏愈众,禄愈广而事愈烦”(40),人数愈加冗滥,效率每况愈下。

针对这一情况,他极力强调“省官节用”之重要性和迫切性。仁宗庆历三年(1043)九月,欧阳修建言裁撤冗官,提出“民之科率十分减九”、“吏员清简,差遣流通”、“中材之人可使劝懼”、“不过期月,民受其赐”(41)等多条去除冗官之利,对此,李焘详为辑录,表现出对这一建议的肯定。至于具体办法,主要有三:一是加大考核力度,仿汉之刺举、唐之黜陟使、考课使之旧例及祖宗朝考课院之制,强化按察使之职,“纠举年老、病患、赃污、不材四色之人,并行澄汰”,从而达到“其恶者黜,其善者升,中才之人尽使警励”之目的。(42)二是严格控制官吏人数,“立成定额,俟将来吏人年满转出,或死亡事故,更不补填,及额而止”,杜绝“人溢于事”现象的发生。(43)三是强调宰相既肩负荐选人才之要责,当尽心职守,无所容阿。其尽职与否,直接关乎吏治风气的好坏:“宰相裁抑奔竞之流,则风俗敦厚,人知止足;宰相用憸佞之士,则贪荣冒进,激成浑波。”(44)所论皆针砭时弊,切中肯綮。

至于吏治改革缘何难以见效,北宋谏官多有论述,而李焘尤重欧阳修之看法:“入仕之门杂,补进之路多,士大夫皆以为患,而言者不为少,事未宣行而物论交兴者,何也?盖侥幸厚者未尝裁损,恩泽薄者先议减除。……大凡立法自贵者始,则人无怨心。请先自嫔御、宗室及两府大臣,以至带职员外郎、诸司副使以上及内臣之家,一切裁减之,十年当见成效。尚循旧贯,不图改为,而欲望起治道、清仕途,不可得已。”(45)宗室贵族、权贵大臣不为表率,整个吏治改革自然难以收到实效。李焘借欧阳修之言道出对北宋吏治改革无功而返之症结所在的同时,亦饱含着对南宋吏治问题的忧思。

其三,关于河患。治河素来是关乎古代王朝国计民生的大事,北宋时期,黄河先后四次迁徙改道,河决河溢情况屡有发生,进一步加剧了北宋积贫积弱的社会形势,时人即有“自古竭天下之力以事河者,莫如本朝”(46)之叹。北宋治河之争从未歇止,且与激烈的党争相终始。对此国患,李焘同样予以密切关注,在如实记载各朝河患情况的同时,亦详为辑录大臣有关治河之论,表现出深沉的忧患意识。

北宋河患的加剧,除长期以来因河沙淤积而引发决口等自然原因外,亦与北宋君臣无视自然规律、强行“回河”等人为因素直接相关,而后者恰是李焘重点关注和探讨的问题。与前代相比,北宋黄河下游已普遍升高,河水改道北流已成必然之势。仁宗景佑元年(1034)横陇河的出现,庆历八年(1048)澶州商胡埽决口,均是明显例证。嘉祐五年(1060),更是出现前所未见的东流与北流并存的二股河。面对此种情形,不少大臣不仅视若无睹,而且出于保证汴河漕运和抵御契丹的考虑,提出堵塞北流、强行东流的“回河”之策,结果事与愿违,河患愈加泛滥。如嘉祐元年(1056)四月,李仲昌等强行堵塞商胡北流,导水入六塔河,导致“隘不能容,是夕复決,溺兵夫、漂芻藁不可胜计”(47)。对于此类人为原因所酿惨剧,李焘不仅于书中有集中记载,而且巧妙地借助时人奏论表现出个人见解。

如仁宗至和二年九月,他引欧阳修语曰:“今谓故道可复者,但见河北水患,而欲还之京东。然不思天禧以来河水屡决之因,所以未知故道有不可复之势。……河本泥沙,无不淤之理。淤澱之势,常先下流。下流淤高,水行不快渐壅,乃决上流之低下处,此其势之常也。然避高就下,水之本性,故河流已弃之道,自古难复。”(48)哲宗元祐四年(1089)正月,他又引范百禄、赵君锡等人奏论曰:“治水之道无他,惟在顺其就下之性而已。……高高下下,乃天地之性,若高者强之使下,下者强之使高,则是逆天地之性。逆天地之性,则必害天地之生民,蠹天下之生物。自古以來,未有如此而能成功立事、兴利除害者也。”(49)值得注意的是,真宗以后,河争之论,不绝于朝,“回河”一派甚至一度占据主动,得到皇帝支持,然李焘对各种强调回复京东故道之利的长篇大论晦而从略,对于欧阳修、范百禄、苏辙等反对派的建言却详为载录,其态度已显而易见,概而言之,就是尊重自然规律,顺水之性,引水就下,因势利导,以生灵为念。为此,他极力反对动辄大兴苦役、开河凿渠之举,认为不仅于事无补,且“困国劳人”(50),有“财困力敝”(51)之忧。惟有“因水所在,增治隄防,疏其下流,浚以入海,则可以无决溢散漫之虞”(52)。这一认识,即便现在看来,犹不过时。

除上述所论三个方面外,李焘对北宋财政、练兵、民怨、修史诸问题亦有集中记载,他一生究心史学,并不仅仅满足于纂成一代信史,而更冀望梳理出一代兴衰治乱之迹,为当世取鉴,而这也是全书之重要思想价值所在。

四、历史叙事特色

中国古代史学素有重视历史叙事手法,讲求文采的传统。《左传》以善写战争、外交场面,注重刻画人物风貌,烘托历史场景著称,“言近而旨远,辞浅而义深,虽发语已殚,而含意未尽”(53),是为简洁含蓄之美。司马迁著《史记》,于先秦史事不仅以《左传》为主要史料来源,在文风上亦吸收左氏叙事特点而有所发展,笔势纵放而收放自如,文直事核而颇具奇气,被誉为“史家之绝唱”,是为灵动之美。此后,班固之《汉书》、陈寿之《三国志》、范晔之《后汉书》、沈约之《宋书》等,均不乏文采生动的精彩篇章。及至唐宋时期,随着著史体例和方法的渐趋成熟,史家愈加重视历史叙事之重要性,将其视作关乎史书能否传信久远的关键因素之一,从而在理论方面得出了不少重要认识。刘知幾首次将历史叙事作为史书审美的关键一环提了出来,认为:“史之称美者,以叙事为先”,“国史之美者,以叙事为工。”(54)宋人吴缜亦将文采与事实、褒贬一同视作“为史之要”,强调“事实、褒贬既得矣,必资文采以行之,夫然后成史”(55)。以两宋史学而言,司马光之《资治通鉴》可谓这一时期以文采见长的上乘佳作,而《长编》作为踵继《通鉴》之作,在历史叙事方面也达到了较高的水平。书中无论是对重要史事的叙述,还是对重大历史场景的烘托,还是对历史人物形貌和心态的刻画,均能娓娓道来,显得从容、紧凑,耐人寻味。

如太宗太平兴国三年(978)五月“吴越纳土”事,作为北宋初年的军政大事,也是宋太宗剪灭各地割据政权、巩固中央集权的一个缩影,李焘用凝练的文笔,生动地道出了整个事件的始末:

初,吴越王俶将入朝,尽辇其府实而行,分为五十进,犀象、锦綵、金银、珠贝、茶緜及服御器用之物逾钜万计。俶意求反国,故厚其贡奉以悦朝廷。宰相卢多逊劝上留俶不遣。凡三十余进,不获命。会陈洪进纳土,俶恐惧,乃籍其国兵甲献之。是日,复上表乞罢所封吴越国及解天下兵马大元帅之职,寝书诏不名之制,且求归本道,上不许。俶不知所为,崔仁冀曰:朝廷意可知矣,大王不速纳土,祸且至。俶左右争言不可,仁冀厉声曰:今已在人掌握中,去国千里,惟有羽翼乃能飞去耳!俶独与仁冀决策,遂上表献所管十三州、一军。上御乾元殿受朝,如冬、正仪。俶退朝,将吏僚属始知之,千余人皆恸哭曰:吾王不归矣!凡得县八十六,户五十五万六百八,兵十一万五千三十六。(56)

此段文字虽短,却甚为精彩,在详细刻画各个历史人物神色、心境的同时,自然地烘托出北宋国威显赫、各地割据政权纷纷纳土称臣的历史形势。吴越王钱俶谨小慎微、曲意迎逢、心急如焚,卢多逊深谋足智,宋太宗坚定自若,崔仁冀临危不乱,均表现得细致而传神,尤其是文末对北宋和吴越君臣之截然不同心境的强烈比照,尤具渲染力。

另如真宗景德元年宋辽交战事,对于澶渊之盟促成之经过,尤其是宋真宗于两军酣战之际在亲征前线一事上左右摇摆、迟疑不定之心绪的描述,可谓细致入微。起初,寇准已决亲征之议,参知政事王钦若、签书枢密院事陈尧叟以辽军深入为由相阻挠,分别奏上请幸江陵、成都,宋真宗犹豫难决,问寇准。时王、陈二人在旁,寇准佯为不知,怒斥筹划合议之策者当斩,力劝宋真宗车驾亲征,勿可“委弃宗社,远之楚、蜀”,“上乃止,二人由是怨准。”(57)十一月,辽军深入南下,逼近澶州,众臣复提暂幸金陵之议,行宫内人亦劝上速还京师,“上意稍惑”。寇准力排众议,坚称:“惟可进尺,不可退寸”,“上意未决”(58)。寇准复联合殿前都指挥使高琼再次入对,共陈形势之危急,侍御在侧的王应昌亦相附和,宋真宗始决意北上。对于宋真宗的“回心转意”,书中记载尤为详实、生动:

准出,遇殿前都指挥使高琼门屏间,谓曰:太尉受国厚恩,今日有以报乎?对曰:琼武人,诚愿效死。准复入对,琼随入,立庭下,准曰:陛下不以臣言为然,盍试问琼等?遂申前议,词气慷慨。琼仰奏曰:寇准言是。且曰:随驾军士父母妻子尽在京师,必不肯弃而南行,中道即亡去耳。愿陛下亟幸澶州,臣等效死,敌不难破。准又言:机会不可失,宜趋驾。时王应昌带御器械侍侧,上顾之,应昌曰:陛下奉将天讨,所向必克,若逗遛不进,恐敌势益张。或且驻跸河南,发诏督王超等进军,寇当自退矣。上意遂决。(59)

及至澶州南城,宋真宗“以驿舍为行宫,将止焉”。寇准、高琼相继“固请幸北城”,“麾卫士进辇”。“至浮桥,犹驻车未进,琼乃执挝筑辇夫背曰:何不亟行!今已至此,尚何疑焉?上乃命进辇。既至,登北城门楼,张黄龙旂,诸军皆呼万岁,声闻数十里,气势百倍,敌相视益怖骇。”这几段记载可以说是全书中颇为精彩的细节描写,从“上乃止”,到“上意稍惑”,到“上意遂决”,到“将止焉”,到“驻车未进”,再到“乃命进辇”,十分细致地展现出宋真宗在亲征一事上复杂的心理斗争,进而映衬出他优柔寡断、怯懦多疑的性格特点,而其他人物之形貌、节行,如寇准之沉着冷静、深谋远虑,高琼之勇武刚毅、忠贞果敢,王、陈二人之胆小怕事、一味求和,亦一一凸显,形成了颇为鲜明的对照。宋辽议和之际紧张而敏感的历史形势,战、和两方博弈对较的历史场景,亦随之清晰而真实地展现在读者面前。

再如太平兴国四年(979)宋太宗亲征北汉,结束五代十国分裂局面一事,书中亦以洗练的史笔交待攻讨太原这一关键战事的主要经过:“夜漏未尽,上幸城西,督诸将攻城。天武军校荊嗣率众先登,手刃数贼,足贯双箭,手中礮,碎齿二,上见之,亟召下,赐以锦袍银带。……上每躬擐甲胄,蒙犯矢石,指挥戎旅,左右有谏者,上曰:将士争效命于锋镝之下,朕岂忍坐观!诸军闻之,人百其勇,皆冒死先登。凡控弦之士数十万,列阵于乘舆前,蹲甲交射,矢集太原城上如蝟毛焉。……癸未,幸城南,督诸将急攻,士奋怒,争乘城,不可遏。上恐屠其城,因麾众少退。城中人犹欲固守,左仆射致仕马峰以病卧家,舁入见北汉主,流涕以兴亡论之,北汉主乃降。”(60)此段文字堪称全书在叙述战争场景又一出彩之处,宋太宗镇定自若、指挥有素,北宋将士奋勇争先、舍身忘死,双方攻守激战,北汉亡国情状,均有条不紊地展现出来,读来有身临其境之感。

上述所举数例,乃全书历史叙事特点的几个缩影,集中展现出李焘在这方面的匠心。重视文字表述,强调历史叙事之美,不仅是李焘,也是两宋史家共同的史学旨趣,他们的著作不约而同地呈现出一种似能再现历史般的真实感和厚重感。杨万里称读袁枢之《通鉴纪事本末》,“如生乎其时,亲见乎其事,使人喜,使人悲,使人鼓舞,未既而继之以叹且泣也。”(61)梁启超称赞司马光文笔“飞动”,所撰《通鉴》“事本呆板,而文章生动,便字字都活跃纸上……百读不厌”(62)。可谓集中道出了宋代史家在历史叙事上的突出成就,而这些评价,若放置李焘身上,也是不为过的。

综上可以看出,《长编》确为一部匠心独运的史学巨著,在中国古代编年体撰述的沿革过程中占有极重要的地位。对此,比李焘年代稍晚的南宋理学家叶适将其视为在撰述思想上最能师法孔子、踵继《春秋》之作,理由是:

自史法坏,谱牒绝,百家异传,与《诗》、《书》、《春秋》并行。而汉至五季,事多在记。后史官常狼狈收拾,仅能成篇。呜呼!其何以信天下也!《通鉴》虽幸复古,然由千有余岁之后追战国、秦、汉之前则远矣,疑词误说流于人心久矣,方将钩索质验,贯殊析同,力诚劳而势难一矣。及公据变复之会,乘岁月之存,断自本朝,凡实录、正史、官文书,无不是正,就一律也;而又家录、野记,旁互参审,毫发不使遁逸,邪正心迹,随卷较然。夫孔子所以正时月日必取于《春秋》者,近而其书具也,今惟《续通鉴》为然尔。(63)

叶适此论,不免有扬焘抑光之疑,但对体察《长编》之编纂特色和历史地位不无启发。与《通鉴》相比,其乘时记载当代史事,寓论于史,褒贬自现,确实更近于《春秋》。而且李焘尝言:“某既不自料,故追光作,将以昭明祖宗之盛德大业,使众说咸会于一,不敢凿空架虚,萤惑视听,固当事事谨其月日,如古《春秋》,乃可传信。”(64)明言以继《春秋》为己任。以此来看,《长编》当可视为在著述旨趣上远绍《春秋》、在内容与方法上近承《通鉴》之作。而且,就编纂体例而言,其记言胜于《通鉴》,记人则较《要录》更为突出,称其为中国古代规模最大、内容最为详实、体例最为灵活的私修编年体史著,是恰如其分的。而李焘不直言《续通鉴》,但谓《长编》,确有谦抑之意。

注释:

①(宋)叶适:《水心文集》卷12《巽岩集序》,中华书局,1961年,第210页。

②(清)纪昀、永瑢等:《四库全书总目》卷47《史部·编年类·续资治通鉴长编提要》,中华书局,1965年,第424页。

③(清)朱彝尊:《曝书亭集》卷45《书李氏〈续通鉴长编〉后》,四部丛刊初编缩印本,商务印书馆,1936年。

④有关论著主要有方壮猷:《南宋编年史家二李年谱》,《史学史研究》1981年第1期;刘复生:《李焘和〈续资治通鉴长编〉的编纂》,《史学史研究》1981年第3期;顾吉辰、俞如云:《〈续资治通鉴长编〉版本沿革及其史料价值》,《西北师院学报》1983年第3期;张孟伦:《李焘和〈续资治通鉴长编〉》,《上海师范大学学报》1983年第4期;裴汝诚、许沛藻:《〈续资治通鉴长编〉考略》,中华书局,1985年;蔡崇榜:《南宋编年史家二李史学研究浅见》,《史学史研究》1986年第2期;徐规:《〈续资治通鉴长编〉评介》,见《中国史学名著评介》第2卷,山东教育出版社,1990年;燕永成:《今七朝本〈续资治通鉴长编〉探源》,《古籍整理研究学刊》1994年第5期等。

⑤(宋)周必大:《文忠集》卷66《敷文阁学士李文简公神道碑》,景印文渊阁《四库全书》本,台湾商务印书馆,1983年。

⑥(宋)楼錀:《攻媿集》卷94《少傅观文殿大学士致仕益国公赠太师谥文忠周公神道碑》,丛书集成初编本,中华书局,1985年。

⑦(宋)李焘:《进〈长编〉奏状》,(元)马端临:《文献通考》卷193《经籍考二十》。

⑧(宋)李焘:《百官公卿表》序,(元)马端临:《文献通考》卷202《经籍考二十九》。

⑨(宋)周必大:《文忠集》卷66《敷文阁学士李文简公神道碑》,景印文渊阁《四库全书》本,台湾商务印书馆,1983年。

⑩(宋)李焘:《进〈长编〉奏状(淳熙九年)》,(元)马端临:《文献通考》卷193《经籍考二十》。

(11)(元)脱脱等:《宋史》卷388《李焘传》。

(12)(宋)李焘:《进〈长编〉奏状(隆兴元年)》,(元)马端临:《文献通考》卷193《经籍考二十》。

(13)(宋)李焘:《进〈长编〉奏状(淳熙元年)》,(元)马端临:《文献通考》卷193《经籍考二十》。

(14)(清)孙原湘:《天真阁集》卷43《李氏〈续通鉴长编〉跋》,《续修四库全书》景印本,上海古籍出版社,1995年。

(15)《宋会要辑稿·职官》一八之六九《请求重行刊修徽宗实录札子》,中华书局,1957年。

(16)(元)脱脱等:《宋史》卷388《李焘传》。

(17)(宋)李焘:《汉纪》跋,(元)马端临:《文献通考》卷193《经籍考二十》。

(18)《汉书》卷49《晁错传》。

(19)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷104,中华书局,2004年,第2419页。

(20)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷150,中华书局,2004年,第3637页。

(21)(宋)李心传:《建炎以来系年要录》卷1,中华书局,1956年。

(22)(元)脱脱等:《宋史》卷389《袁枢传》。

(23)(唐)黄埔湜:《编年纪传论》,(宋)李昉等编:《文苑英华》卷742,中华书局,1966年。

(24)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷39,中华书局,2004年,第831~832页。

(25)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷56,中华书局,2004年,第1243页。

(26)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷56,中华书局,2004年,第1243页。

(27)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷56,中华书局,2004年,第1244页。

(28)《史记》卷130《太史公自序》。

(29)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷149,中华书局,2004年,第3597~3598页。

(30)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷58,中华书局,2004年,第1286~1287页。

(31)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷58,中华书局,2004年,第1298~1299页。

(32)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷151,中华书局,2004年,第3692页。

(33)《史记》卷25《律书第三》。

(34)(唐)杜佑:《通典》卷185《〈边防〉序》,中华书局,1988年,第4980页。

(35)(唐)杜佑:《通典》卷40《职官二十二》,中华书局,1988年,第1106~1107页。

(36)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷143,中华书局,2004年,第3464页。

(37)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷181,中华书局,2004年,第4375页。

(38)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷181,中华书局,2004年,第4375页。

(39)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷415,中华书局,2004年,第10082页。

(40)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷415,中华书局,2004年,第10082页。

(41)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷143,中华书局,2004年,第3465~3466页。

(42)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷143,中华书局,2004年,第3464页。

(43)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷444,中华书局,2004年,第10697~10698页。

(44)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷163,中华书局,2004年,第3937页。

(45)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷181,中华书局,2004年,第4376页。

(46)(元)脱脱等:《宋史》卷93《河渠志·黄河下》。

(47)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷182,中华书局,2004年,第4400页。

(48)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷181,中华书局,2004年,第4371~4372页。

(49)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷421,中华书局,2004年,第10196~10197页。

(50)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷181,中华书局,2004年,第4373页。

(51)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷421,中华书局,2004年,第10196页。

(52)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷181,中华书局,2004年,第4374页。

(53)(唐)刘知幾:《史通》卷6《叙事》,(清)浦起龙释本,上海古籍出版社,1978年。

(54)(唐)刘知幾:《史通》卷6《叙事》,(清)浦起龙释本,上海古籍出版社,1978年。

(55)(宋)吴缜:《〈新唐书纠谬〉序》,丛书集成初编本,中华书局,1985年。

(56)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷19,中华书局,2004年,第427页。

(57)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷57,中华书局,2004年,第1267页。

(58)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷58,中华书局,2004年,第1284~1285页。

(59)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷58,中华书局,2004年,第1285页。

(60)(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷20,中华书局,2004年,第449~451页。

(61)(宋)杨万里:《〈通鉴纪事本末〉序》,(宋)袁枢:《通鉴纪事本末》,中华书局,1955年。

(62)梁启超:《中国历史研究法补编》,见《饮冰室合集》第12册,中华书局,1989年,第27页。

(63)(宋)叶适:《水心文集》卷12《巽岩集序》,中华书局,1961年,第210页。

(64)(宋)李焘:《〈百官公卿表〉序》,(元)马端临:《文献通考》卷202《经籍考二十九》。

原载:《中国高校社会科学》