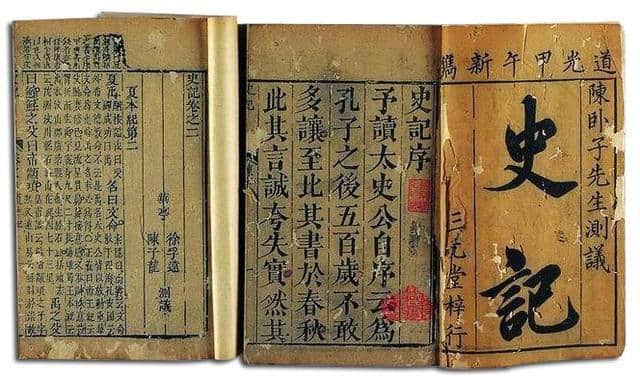

《史记儒林列传》曰:“余读功令,至于广厉学官之路,未尝不废书而叹也。”功令,是当时记载与发布的功绩命令,这里指的是关于教育政策及广开学路的法令,颇似今天的高等教育扩招政策。司马迁为何读功令至于广厉学官之路,竟然如此激动,未尝不废书而叹呢?

汉初统治者认为“举措太众、刑罚太极”是造成秦亡的原因,因此推行黄老之术,实行无为而治、与民休息政策,促进了社会稳定和经济发展,但也缺少统一人心的治国理念,整个社会面临着深刻的思想危机,潜藏着巨大的矛盾。在汉帝国走向强盛的同时,迫切需要用儒家思想文化来整治人心,用儒家贤人来管理社会,以维护帝国事业的向前发展。汉武帝采纳了被称为“汉代孔子”的硕儒董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,建立五经博士制度,把学术纳入政治体系,让儒家学者分享政治权力带来的利益,以儒家学说作为国家意识形态,形成文化大一统,对天下人进行思想管理和思想统治,结束了“师异道,人异论,百家殊方”和“上亡以持一统,法制数变,下不知所守”的局面,为中华帝国的统治提供了法理依据,这是汉武帝在完善农耕社会建设中最富有历史意义的政治创举。尽管其主观目的是维护大一统体制的神圣和秩序,但客观上起到了增强民族凝聚力和统一意识的作用。从此,华夏儿女在儒家文化里找到了自己的精神故乡和价值根据,有了精神支柱、情感寄托和心灵归宿,生生不息地构建中华民族共有精神家园。

汉武帝依托至高权力,设置国家最高学府——太学,教材是唯一被官方批准的儒家经典,博士官也就是教师由清一色的精通儒术的经师充任,学生都是从全国各地精选出来的,在学校里接受系统的儒学教育,每年考试,学而优则仕。不学儒术,再有学问,也没有施展才干的机会,甚至已经身在官场,但因不通儒术,竟连话语权都没有。武帝建元元年(公元前140年),下诏“举贤良方正,直言极谏之士”。举主为丞相、御史、列侯、中二千石、二千石、诸侯相。丞相卫绾上奏说,被举之人“或治申(即申不害)、商(即商鞅)、韩非、苏秦、张仪之学,乱国政,请皆罢”,不是儒学出身的都不取。

在兴办太学的同时,汉武帝还命令各郡国建立学校,讲习儒家经书。汉武帝重视礼乐教化,设置金马、乐府等专署鼓励诗赋创作,罗致司马相如等著名文人和李延年等优秀音乐家,创作歌词诗赋、政论散文,宣扬儒术,润色鸿业,解读经典。实行旌表制度,在乡一级的吏员中设置三老,其职责是“掌教化,凡有孝子顺孙,贞女义妇,让财就患,及学士为民法式者,皆扁表其门”,把维系封建统治的纲常礼教纳入官方意志体系,强化人们的忠孝节烈观念,使儒风弥漫于社会现实。司法官员在审理“诏狱”过程中,甚至抛开国家法律,引用儒家经典作为审理案件的依据,即“引经决狱”。通过教化修身、以儒取仕、“引经决狱”,使人们的认知、情感、伦理、信仰、价值,都打上了儒家思想的深刻烙印,人们努力把自己塑造成忠臣、孝子、良民尤其是君子的形象。一种意识形态一旦被人们接受之后,便会以非凡的活力永久存在下去,成为国人的集体记忆和无形信条,不仅蔑弃难,改良亦难。

然而,“罢黜百家,独尊儒术”,所形成的一元化思维,以及统治阶级为学术法理化提供的利诱机制,长期以来却遏制了思想的自由发挥,束缚了创造性的思维,对于文化、科技的发展起了较为严重的阻碍作用,尤其是到明清时期居然走到了极端,演化出一套钳制人性的道德高压体制,出现“礼教杀人”“礼教吃人”的现象。

中国古代乃至近代的绝大多数思想家、哲学家都在做修己安人、束身寡过的学问,表现出极大的主观性。诸子出于王官,知识不出王宫;老子凭借职务的便利,钻进故纸堆里,终身寻道,唯一的出行,骑青牛出关,还不知所踪;孔子虽整理《周礼》,修订《春秋》,删定《诗经》,但述而不著,无手泽之遗,率弟子载礼品出疆,聚众讲学,游说君王,也没有走出中原;董仲舒“三年不窥园”;之后的大思想家更是自我封闭,求诸内心,悟道于洞、院、寺、观、场。这些都使得他们视野狭窄,信息闭塞,自然知识匮乏,社会经验缺失,创造活力不足,其学说亦无客观逻辑、实验、论证,深陷唯心主义泥淖而不能与时俱进。

中国封建社会统治阶级从自身利益出发,以尊崇儒术、科举制度和文字狱为主要手段,厉行文化专制主义,使“万般皆下品,惟有读书高”成为社会共识,而所读之书无非是“四书五经”,读书人“用力之要,尤在多读圣贤书,否则即易流于下”。“德成而上,艺成而下”是整个社会的信条。在国人心目中,科学技术不过是“奇技淫巧”,谁致力于它,谁就断送了科举仕进的前程,丧失获取功名利禄的机会,谁就会被世人斥为走旁门左道、不务正业,让人冷眼相待。而真正的自然科学研究者凤毛麟角,历尽艰辛所取得的成就,如科技成果、科学著作,往往又不受重视,弃置一边,因为“于功名进取,毫不相关”。诚如鲁迅先生所说:“外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹敬神;外国用罗盘针航海,中国却用它看风水。”溥仪在《我的前半生》一书中写道:“我从宣统三年(1911年)学到民国十一年(1922年),没学过加减乘除,更不知道声光化电。”溥仪的课程有《孝经》《尔雅》,之间夹杂着《大学衍义》《朱子家训》《全唐诗》等,有中文教师、满文教师、英文教师授课,师资力量很强,可谓“精英教育”。但他长大成人以后,几乎成了生活的白痴,尤其没有数字和地理概念。在战犯管理所,溥仪五十岁时开始补习算术。溥仪说过一句要命的话:“一切有技术的人在那时都是被贵族看作卑贱的等级的。”

封建社会传统思想对自然物和自然现象认识的基本要求,就是把它作为“取辩之物”的基本手段,与统治阶级的政治、伦理观念相适应,论证皇权神授的客观性和天意的必然性,使得科学认识和科学活动充满了牵强附会的迷信色彩,无法从感性认识上升到理性认识,从而阻滞了科学技术的进步。徐光启在谈到元末明初以来的中国古代数学的发展时,曾感叹地说:“算术之学特废于近世数百年间尔。废之缘有二:其一为名理之儒,土苴天下之实事;其一为妖妄之术,谬言数有神理,能知来藏往,靡所不效。卒于神者无一效,而实者无一存。”传统社会思想在思维内容上排斥对科学技术的研究,在思维形式上将理论引向神秘主义。从中西方文化发展史看,东方偏重心的改造,西方偏重物的改造。

清代戴东原言旧道德之残酷,尤为痛切。吾国旧道德之含残忍成分及其阶级性,本最显著。旧道德不甚注意君对臣之仁及父对子之慈,而持重臣对君之忠,及子对父之孝。更最重女子之节。所谓礼教吃人,原乃事实。儒家也讲慈悲,只是不要压迫得太狠;也讲博爱,只是压迫中略施小惠;也讲和平,只是要求在下阶级过好当下生活,不可有非分之想和妄动。所谓的慈悲、博爱、和平,殆不过是怀柔在下阶级的工具罢了。

在封建社会,儒家思想的桎梏,造成人们的心理畸形、变态,即为鲁迅所痛心疾首的“国民劣根性”,社会上形成了麻木不仁的状态。任继愈说:“一个人长期囚禁在幽室,必然苍白失色;一株大树生在大石缝中,其根必然盘结扭曲。儒教压制了追求个性解放的人本主义思想的抬头,禁锢人们的思想,束缚人们的心灵。鲁迅面对灾难深重的中华民族,曾‘哀其不幸,怒其不争’,对儒教长期流毒的认识是十分深刻的。”正像清朝末期,一位美国记者对大清帝国的描写那样:“我们从清国人那麻木、呆板的面孔上看不到任何的想象力。他们的面容,从未闪现丝毫幻想的灵光。他们并非弱智,也不乏理性,他们是世界上最教条、最刻板的人。个人如此,整个民族更是如此:冷漠,很难脱出既有的框框,缺乏进取心,厌恶一切创新和改革。汉民族的这种特性,就好像与生俱来、深入骨髓的。他们实在不应该是这样啊!”

司马迁认为,儒学体制化、思想政治化、学术功利化、教育职场化,以功名利禄为诱导,一切都向实用利益看齐,这就使儒家原来的人文精神就丧失殆尽了。理想的圣贤之道,是希望知识和教育,可以为人类谋福祉,追求真理和生命意义,对天人之际有所关怀,即张载所说的“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。然而,司马迁之叹,直到清末西风东渐,国势日颓,有识之士才真正幡然醒悟。清末最早出使欧洲、亲身接触西方文明的郭嵩焘感慨道:“武帝广厉学官,诱之以利禄之途,于是儒者之道以熄,三代圣王之留贻涣散遗亡,遂以永绝于天下。武帝之广厉学官,其祸更烈于始皇,此史公所以废书而叹也。”方苞读《史记》,看到司马迁“刺讥痛惜之意”,回顾历史,憬然领悟中国学术官僚化的历程,不胜感慨:“由(公孙)弘以前,儒之道虽郁滞而未尝亡;由弘以后,儒之途通而其道亡矣。此所以‘废书而叹’也。”