公元前722年之所以成为后人公认的春秋元年,是因为发生了一件从来没有过的事情。

夏五月,郑伯克段于鄢。--《春秋》

这个国人耳熟能详的经典故事,讲述了郑庄公姬窹生隐忍二十二年,一举端掉了以母亲姜氏和弟弟共叔段为首的反对势力的经历。

惜墨如金的孔子用六个字表达了很多意思,其实“郑伯”本应该写成国君,但有失兄长责任,所以直呼爵位;“克”是一个中性词,意味着两边都有不是,如果是名正言顺的讨伐就应该用“征”;“段”被直呼其名而没有冠以弟弟的血缘关系,是因为“段”表现得不像个弟弟。

总之,听孔子说来就像是郑伯在外面打了一场胜仗,而不是平定一场内讧。之所以用这种隐晦婉转的“春秋笔法”,是想表达对于“礼崩乐坏”行为的不满和鞭挞。

在孔子看来,君不君,臣不臣,兄弟不像兄弟,各方的表现都不匹配他本应恪守的职责。有了这个盖棺定论,此事成为了郑庄公姬窹生这位“千古奸雄”的代表作。那么在真实的历史中,事件中的人物们各自究竟扮演了什么样的角色呢?

憋屈的郑庄公

郑庄公继位之时虽然年纪小,却赶上了一个好时代。

自爷爷辈郑桓公将老郑家迁到“雒之东土,河济之南”的荥阳之后,父亲姬掘突施展“武功之略”吞并了周边小国,经济也大为繁荣,国势蒸蒸日上。

而后来的四大强国,齐国距离中原太远且实力还不能跟齐桓管仲时相比,楚国在忙着“筚路蓝缕”地搞开发,秦国整天跟犬戎较劲,晋国则在闷声发大财。更重要的是,大家都还活在礼乐制度的惯性当中,“称霸”对于诸侯们而言是陌生的,地处中原且兼具争霸实力的郑国本应该早早扛起这面大旗。

但可惜的是,郑庄公此刻甚至都不敢门。

▲郑庄公出生即被母亲嫌弃

从他的名字就可以看出些端倪,窹着,牾也,窹生就是脚先出来的意思,这在古代是一件异常危险的事情。虽然春秋时代取名属于想到哪里就叫什么,比如“急”和“寿”都只是小儿科,还有名为“处女”和“杵臼”的。

但随性到“窹生”这个程度只能证明一点:亲娘不疼。

之所以能够登上国君之位,可以归功于那个英明神武的老爸的最后决断,或者说姬窹生同志的表现毕竟获得了父亲和众大夫们的认可,虽然他有十三岁。

二十二年间,外有弟弟准备革哥哥的命,内有糊涂老妈随时可以起儿子的义,这种处境任谁都会觉得不是滋味。

懵懂的弟弟

按照礼制,段被从首都送到封地京邑。

这个被宠坏了的“二宝”刚刚失去父亲,又要和朝夕相处的哥哥和母亲从此分别,对于一个十岁的小孩子并不是一件轻松地事情。哪块封地更好一点,他搞不清楚,段的认知也许还停留在好不好玩的阶段。

长大后的共叔段“一表人才,面如傅粉,唇若涂朱,又且多力善射,武艺高强”(《东周列国志》),是个少见的美男子,国人对其也甚为喜爱。对于是否要杀死哥哥并夺取君位一事,共叔段从不明就里逐渐到心无旁骛,其野望也在母亲的纵容下逐渐滋生而蔓延。

既而大叔命西鄙、北鄙贰于己... ...大叔又收贰以为己邑,至于廪延。--《左传.隐公元年》

后来的共叔段将半个郑国都纳入自己的实际控制之下,这成功触及了郑国中枢统治集团的底线。然而共叔段是有恃无恐的,他凭借的不是政绩或者人品长相,而是新郑那位护子狂魔老妈的怂恿和庇护。

糊涂的母亲

庄公寤生,惊姜氏,故名曰「寤生」,遂恶之。爱共叔段,欲立之。--《左传.隐公元年》

不同于其他专疼幼子的老娘,这位历史上有名的糊涂老妈因此生产时的痛楚(惊姜氏)而放弃了对长子所有的疼爱,恨不得将一切都塞到弟弟段的手里,包括郑国。

本来两兄弟可以如同宋国的兹甫和子鱼一般上演真心实意的兄友弟恭,却被这位不知所以的母亲给生生打断了。

及庄公即位,为之请制。公曰:「制,岩邑也,虢叔死焉,佗邑唯命。」请京,使居之,谓之京城大叔。--《左传.隐公元年》

姜氏为共叔段求取的制邑是郑国的军事要塞,他的另外一个名字想必就如雷贯耳--虎牢关,国家的命门当然不能随意交出,因而庄公以虢叔死于此(不吉利)为由予以拒绝。

▲在姜氏的坚持下,段被封于京邑,一个比肩国都的大城

后来封给段的京邑是郑国的旧都,将与国都同等规则的大城分封给大夫也是违背礼制的,但在母亲的坚持下姬窹生毫无办法。

「姜氏何厌之有?不如早为之所,无使滋蔓!蔓,难图也。蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?」--大夫祭仲

这是郑国最为聪明能干的大夫祭仲对姜氏母子的评价,野心犹如蔓草,一旦落地,其滋长的速度将不可抑制。

这段话出现在《左传》里其实还有一个意思,那就是姜氏和段的行为逐渐惹毛了整个郑国的上层集团,而在类似于股份制的先秦层级分封体制下,这些人的能量不止是说说而已。

决裂:电光火石般走向结束

“克段于鄢”的过程实在是太迅速了。

在共叔段咄咄逼人的攻势下,姬窹生轻轻地将所有报告锁进了抽屉,仿佛事不关己,而大夫们的群情愤慨他也不管不顾,直到段打起了首都新郑的主意。

大叔完、聚,缮甲、兵,具卒,乘,将袭郑,夫人将启之。公闻其期,曰:「可矣!」命子封帅车二百乘以伐京。京叛大叔段,段入于鄢,公伐诸鄢。五月辛丑,大叔出奔共。

《左传》的记载中,共叔段二十二年厉兵秣马的准备成了送人头的举动,公子封的军队直扑段的老巢,京邑的百姓轻易地背叛了段,于是战事很快了结。

《东周列国志》上面说姬窹生假装去洛邑朝觐周王进而引蛇出洞,但不管如何,段的一举一动其实都在哥哥的监控之下,二者的区别如同老猎人和菜鸟。

▲段自刎于最初的封地--共

之所以说“克段于鄢”而不是“京”或者“共”,原因在于段当时不在京邑,而“共”记录共叔段生命的最后一程,非要写的话,那就是“杀段于共”了。

姜氏则被送到了颖城,郑庄公立下重誓“不及黄泉,无相见也”(死了再聚)。

姬窹生二十二年的隐忍则得到了回报,他重新任命了西北方向的官员,加强了对国家的控制,同时事件中也得到了大夫集团和民众们的一致支持,郑国空前团结。

摆平内乱的郑庄公该奔向他的星辰和大海--争霸事业中去了。

姜氏和段失败的原因

在《左传》的记载中,郑庄公始终是一副智珠在握的淡定模样,当祭仲劝他快到斩乱麻时,他毫不在意的说出一句千古名言:“多行不义必自毙”;当叔父公子吕质问他郑国到底谁说了算时,他依旧淡定:“无庸,将自及。”(不用管他,他会自取灭亡),等到弟弟拿下郑国半壁江山了,他还是坚持认为“不义不昵,厚将崩”(对君不义,百姓就对他不亲,势力再雄厚也会崩溃)。

后世有这个水平的人不少,但具备这种泰山崩于眼前而不惊心理素质的人寥寥无几,哪怕是淝水后方的谢安也没这个道行。

▲共叔段一直在哥哥的监视和掌握当中

姬窹生的城府无疑是可怕的:从头到尾,郑国的一众能臣也没有人知晓国君的真正想法和计划,他是真正的胸有成竹。况且二十二年间,他可曾有对不起母亲或者弟弟的举动呢?答案是从来没有过,哪怕是蓄谋已久,那也是一场光明正大的阳谋,既然想挑战规则,那就要具备接受失败的觉悟。

败在这样的人手里,超级帅哥共叔段死得一点也不冤枉。

而姜氏母子挑战的不仅仅是姬窹生,更是延续四百多年的宗法制度,其核心就是嫡长子继承制,在排除意外的情况下,姬窹生天生就是国君,而段只能去封地成立小宗。

这个制度的优点明显大于缺点,至少在传承的时候国家不会打成一片,大夫分家也会少许多纠纷,这在那个还不是很动荡的年代与社会基础异常匹配。

因而姜氏的行为意味着与郑国的传统和所有的大夫们同时开战,甚至“友邦”们都具备武力干涉的权利,而这两个人的能力甚至连宫斗都不能胜任。

▲之所以谥号中有“武”和“灵”,是因为前后仿佛两个人

后世赵武灵王之所以会饿死在沙丘,主要原因在于他想分裂赵国,这在纷乱的战国年代不啻于找死。因而在优秀的儿子和曾经共患难的重臣眼中,曾经英武睿智的赵主父已经死去,现在沙丘宫中的那位不过是一个是非不分的糊涂虫罢了。

姜氏犯的也是这个错误,将个人喜好凌驾于国家利益之上,注定了“失道寡助”的后果。

人物的本来面目

在后人的解读中人物都是脸谱化的,郑庄公一开始就在布局,共叔段一心想着取代哥哥,姜氏则一门心思护着幼子。

在这个解读中,唯有姜氏是本来面目。

郑庄公继位时十三岁,共叔段十岁,古人也许会早熟一点,但在初中生和小学生的年龄既不会有深不可测的城府,更不会有你死我活的仇恨,也许他们还是幼年的玩伴。

▲姜氏在得知共叔段自杀之后,直接晕厥

二十二年的布局是不可能的,这不符合人之常情。时间太长了,一场恶疾随时可以夺走二人之一的性命,那么就不会有这么精彩的后续了。

初登君位的姬窹生想来也是一脸懵逼的,之所以会将京邑拱手相送,并不是想算计弟弟,而是情非得已。他不光拗不过母亲,对于大夫们的站队他也是没谱的,想来这群人应该不会支持一个在十三岁就可以杀弟囚母的狠人。

以两兄弟的年龄想来不会有什么深仇大恨,或许他们干脆是从小玩到大,笔者在《诗经》中貌似找到了一些线索。

叔于田,乘乘马。执辔如组,两骖如舞。叔在薮,火烈具举。襢裼暴虎,献于公所。将叔勿狃,戒其伤女。--《诗经.国风.郑风.大叔于田》

这首诗描写并赞美的是共叔段打猎场景的,四马大车,驾驶熟练,箭术高超,勇猛异常,这是郑国百姓对于段的映像,甚至光起膀子与猛虎肉搏,并将其制服送给了国君。

我们可以解读出两点:首先共叔段很帅很勇猛,是一个优秀的贵族,这首诗也许就是暗恋他的某位女子所写;另外就是两兄弟的感情其实不错,哥哥去弟弟的地盘一起打猎,而弟弟则将战利品送给哥哥。

也许姬窹生不止一次地跑到段的地盘,一起愉快地叙旧和打猎,他想争取到弟弟的支持,如果能够避免分裂或内讧自然是最好。但这一切在利益面前,恐怕都只能作为胜利者的回忆画面出现了。

而弟弟的执念中,也许会有“妈妈说的一定没错”这样的字眼,连弑兄夺位这样的事情都能被母亲做主,放到当下不过是一个不折不扣的“妈宝男”罢了。这对兄弟本来可以上演一出不亚于宋国兹甫和子鱼那样兄友弟恭的剧情,但这都被姜氏的心魔给断送掉了。

真实的郑庄公

庄公之所以愤怒地驱除姜氏,不止是三十五年的母子隔阂,更是对姜氏毫无原则的偏袒造就兄弟阋墙悲剧的愤恨。这位幼子自杀,长子离去的寡妇本来应该在颖城冰冷的宫殿里孤独地死去,还好庄公很快就后悔了。

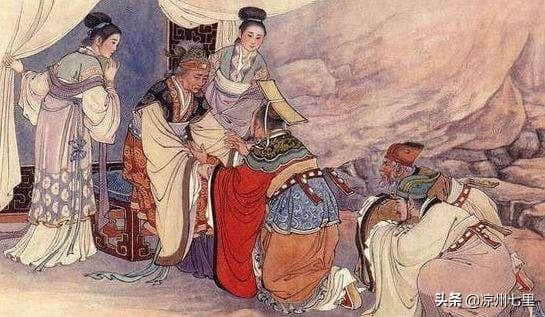

基于“不及黄泉,无相见也”的重誓,姬窹生起先一筹莫展,还好有一个人情通达的颍考叔通过一系列的经典说辞将话题折回并提出了一个可行方案,方得圆满。

公入而赋:「大隧之中,其乐也融融!」姜出而赋:「大隧之外,其乐也泄泄!」遂为母子如初。--《左传.隐公元年》

这种“母子如初”不知是来自于内心的相互谅解,还是基于对现实的妥协--一个要名声,一个想安度晚年,但至少事情得到了圆满的解决。笔者一直认为,“黄泉见母”的故事当在“二十四孝”当中占据一席之地,对比那些毫无生趣的表演或者附会,郑庄公的表现显然要真诚的多。

人心是复杂的,人性则是不可试探的,纵然展现了腹黑和城府,郑庄公的所作所为也并无太多值得指摘的地方,至少他展现的还是明面上的博弈。而再往后的数百年里,礼乐将成为绝响,诚信会被当做笑谈,仁义会被视作迂腐,阴谋也将取代阳谋,在制度和人心的礼崩乐坏面前,姬窹生的表现其实真实而生动。