郭店简、上博简、清华简,这三个名词,串起了近二十年来的汉语古文字学,特别是战国文字研究的主脉。在很多古文字研究从业者脑海中,这三个词是每天都无法避开的。

1993年以来,中国古文字学界,迎来了历史上难能可贵的发展机遇。首先是湖北荆门郭店1号楚墓被盗掘后的抢救性发掘,让学术界第一次看到了相对完整、成系统且能与传世古书比勘对照的(例如《老子》《缁衣》)战国古书实物,引发了长达二十多年的研究与讨论,无数古文字学、古代汉语、历史学、思想史的研究者投身其中;郭店简的发掘信息公布不久,临近地区的另一战国墓葬即遭盗掘并有古书简出土,这批简约于上世纪90年代中期入藏上海博物馆(上博后又入藏了另一批战国简,据称有所谓字书,因不明具体情况,此不多论),内容相当丰富,有各种儒道著作、历史和事语类文献及卜书等,发表已近尾声;当很多人还沉浸在上博简带来的喜悦之中的时候,更加令人激动的幸运竟意外降临,清华大学于2008年入藏了一批大概也是湖北楚墓出土的竹简,与前述两批简不同,其内容多是经史类典籍,更加重要的是,发现了多篇与《尚书》相关的内容,真正实现了张政烺先生期待出土一批《尚书》的遗愿,这也就是现在所谓的“清华简”,清华简目前发布的材料尚不及全部内容的一半。

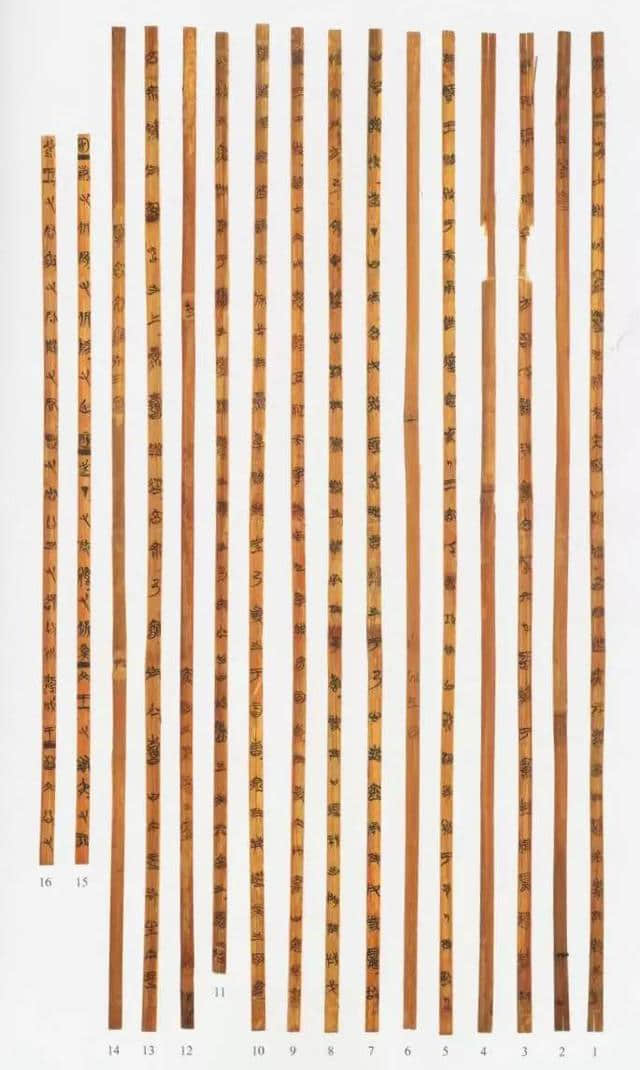

清华简战国竹简六种简影

除了郭店简是在墓葬遭盗掘之后抢救发掘出土之外,其他两批材料,都没有明确的出土信息。从情理上讲,上博简和清华简都有作伪的可能,都允许而且必须加以质疑,但质疑必须以学术为依归,以事实为依据。面对来自学术界内外种种不合逻辑的质疑和所谓“辨伪”声浪,海内外古文字从业者极少理会和正面应对,他们选择了“闷声发大财”(写这篇文章的时候,《清华大学藏战国竹简》如期出版了第五册)。我个人一直很赞同李学勤先生在2013年达慕思清华简会议上应某外籍学者询问时的回答,他认为对竹简的真伪判断是一个综合的结论,希望学界相信从业者的专业素质和判断。

作为专业研究者,对新发现的战国古书简尽管兴奋且充满期待,但仍抱有相当大的遗憾。因为盗掘,上博简和清华简不但基本丧失了所有考古信息,材料本身也有许多损失、毁灭。虽有碳14加速器质谱仪测年技术,毕竟仍只能得到上下几十年的竹简相对年代。这些竹简的时代、地域信息以及墓主人的身份等,存在相当大的不确定性,或者基本无可考证。我们对盗墓犯罪分子、文物贩子及掮客的痛恨与谴责,不会因为看到并能使用这些新材料而略有减少,这决不仅仅是一句政治正确的话而已。二十多年来,这些珍贵的古书类战国简,对古文字学的推动极为显著。古文字学研究的核心是考释文字,也就是把过去不认识的字认出来。战国时代的六国文字,与正统古文字分道扬镳较早,发展自成体系,各区系有其特色,文字异形现象严重,因而近代以来,战国文字是古文字研究的一个大宗和难点。有学者曾以“大规模识字阶段”来描述自郭店简发表以后的古文字学研究状况,虽然不见得规模有多“大”,但是比起以往零敲碎打的考释,战国文字研究从90年代中期以来确实有了长足进步,考释方法亦相应有所变化。这里原因非常简单,因为郭店简和上博简是古书,而且有些是有今传本的,根据文字比较和文义、辞例推勘,许多字不必花什么功夫就可以轻松识得;有些难字即使暂时讲不清楚它的构字理据,也至少可以推知其音读和意义。大家知道,西晋学者整理汲冢竹书,整理难度较低、整理得最好的就是《竹书纪年》,这也是因为当时有可资整理比对的传世历史文献(例如《左传》《史记》等),释字的难度不大的缘故(清华简中《系年》一篇的整理,同理亦是相对问题较少的)。有人说发现有传世文献可以比对的竹书,就基本接近于发现了字典,这不是一点道理都没有的话。

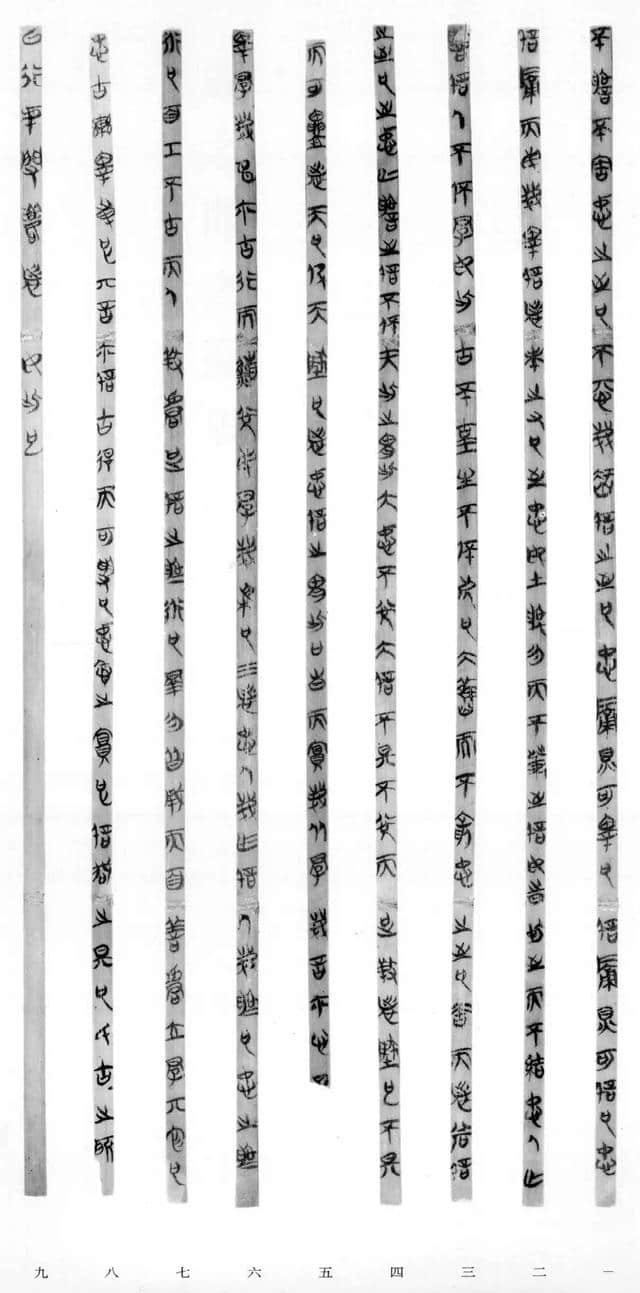

郭店简《忠信之道》简影

二十余年间,古文字学者凭借郭店简、上博简提示的种种信息和线索,不但释出众多疑难战国文字,更让学者注意到,不少战国文字形体可以上挂辞例较不确定的西周金文甚至殷墟甲骨文(它们毕竟一脉相承)。这种系连虽然有时很危险,甚至有一些看似有理的联系被证明是错误的,可如果一旦成功,便使得一部分以前众说纷纭的早期古文字疑难问题有了定论或者接近于定论的意见。这就使得原可以事不关己高高挂起的甲骨、金文研究,不得不注意起战国文字尤其是战国竹书的研究动态。从事任何一段古文字研究的人都应对古文字的全局有所了解,这个再浅显不过的道理,近二十年来,已不再是一句空话和教条。

也许有人跟我有这样的同感,近几年来古文字考释工作逐渐进入了瓶颈。清华简的发表,并没有遏止“大规模识字阶段”慢慢衰歇的趋势——大家似乎可以看到,清华简除了不断印证过去的正确考释之外,能提示的考释战国文字乃至早期古文字的信息已经开始不像早先那么多了,每期《古文字研究》让人豁然开朗的文章也渐渐少了。清华简已公表的五册中,自然也有和过去待释字有关的字形,然而只有为数有限的部分问题依靠清华简解决或基本解决(如“叚”、“樊”、“乳”、“京”、“助”等,除了“助”的考释外,皆不牵涉往早期古文字上推的问题,皆为单纯的战国文字问题)。据说清华简可以和传世古书比对的内容已经基本发表完毕,接下去都是佚书,整理难度越来越大,甚至很多是晦涩不知所云的东西。因而我一直不太乐观地判断,依靠文献比对出的定点提供的线索短平快释字的“黄金时代”,可能已经过去了。

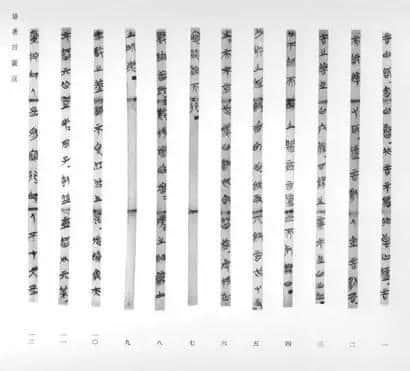

上博简《平王与王子木》简影

我常常在问自己,字认完了吗?如果认完以后该怎么办呢?当然理论上也可以说,只要还有不认识的字,文字考释的工作就会持续下去而且应当会有突破的,但很显然,古文字研究工作到了该做些反思、回头看的时候了。我缺乏腾空俯瞰的能力,却努力想越出能力范围尝试谈谈接下去可以怎么办,向关心这方面学术工作的人谈一点个人的想法。

首先,竹书文本中还存在大量的问题应当全面攻坚解决。古文字研究的核心虽然是考字,但对文本的读解也是其重要内容。战国竹书中多种文献,是相当不易读懂的,有待长期努力。因为存在语言的隔阂、陌生(商、西周时代辗转流传下来的古书、东周依托造作的商周故事以及楚国故事等都有这方面问题)、学术思想的断层(例如《性自命出》《恒(极)先》),好多内容都是若明若暗,读得似懂非懂(清华简后面类似情况定将更多)。在这些材料面前,我们必须承认自己的古汉语水平和学术思想方面的知识实在是太不够。即使是那些以为已经读解得八九不离十的篇目,也存在大量的细节问题有待落实。自本世纪初以来,网络学术讨论兴起,有关竹书文本解读的各种学术意见散落其间,泥沙杂下,如何全面清理吸收其间散见的闪光点,也有待努力。

其次,我认为亟需更加深入细致地进行古文字微观研究。这几年来的研究工作,让我们深刻体会到粗线条的研究已经不再适合古文字考释实践,字形序列的细密排队比较、系连是亟待开展的工作,这可以让我们避免许多空想和误会。战国文字演化急剧,事实证明,其中有些字形演变,如果形体变化排队成功,对研究文本抄写、器物乃至墓葬年代的早晚也有非常重要的参考价值。在各别古文字微观演变的历史透彻清理的基础上,编写一部体现研究前沿水平的通贯性字编,则是终极的任务。

第三,待探索古文字及偏旁的定点搜寻。过去林沄先生曾经做过,虽然他的工作中有一些问题,列举的很多偏旁亦业已找到,但现在看起来这种工作还是很值得继续的。比如有学者已经提到过,东周文字里居然至今没有发现过可靠的“对”字(目前在古书类战国简的对话体文献中,全都用“合(答)曰”而没有“对曰”;过去有人曾把楚文字的“察”字误释为“对”),六国文字“对”字有没有,古文字链条中某些常用字是否确有断裂,是可以注意的问题。又如林沄先生曾提过的“覆”、“覈”等字所从的“襾”在古文字里到底如何(《说文》说“贾”字也从此形,但古文字“贾”所从另有来源),似乎也还可以再研究。最近蒋玉斌找到了甲骨中可靠的“ ”(“列”的声旁),非常重要,这对思考过去所释的战国楚文字“察”、“窃”等字声旁,以及战国文字中真正的“列”字投射了光明(这个问题较为复杂,还有待观察)。如有可能,全面展开这方面的工作,则当更有收获。

”(“列”的声旁),非常重要,这对思考过去所释的战国楚文字“察”、“窃”等字声旁,以及战国文字中真正的“列”字投射了光明(这个问题较为复杂,还有待观察)。如有可能,全面展开这方面的工作,则当更有收获。

第四,战国竹书区系国别研究及战国文字分域研究有待深入。郭店简、上博简和清华简这三批材料的书名,本身就包含了古文字学者在这方面认识的进步。从1998年出版的《郭店楚墓竹简》,到本世纪初开始陆续整理出版的《上海博物馆藏战国楚竹书》,可以看出学界逐渐地把楚墓所出竹简习称“楚简”、“楚竹书”的倾向。但经过比较深入细致的研究,学者开始发现,这两批简中也有相当不少的非典型楚文字抄写的内容,例如所谓带有齐鲁文字风格的抄本,这些简能否通称为“楚简”也就成了问题。这里要说明一下,这一认识,是通过与典型楚文字(包括铜器、玺印和其他竹简文字等)比对发现相异点,再同典型齐鲁文字(包括铜器、玺印、陶文、货币等文字)比对发现相合之点,经过综合判断达成的(因为还没有看到真正的齐鲁竹木简文,历代传抄的古文,特别是三体石经古文某种程度上保留了汉代所见如孔壁古文的面貌,也是字形比较的重要根据)。因为大家看到这些所谓带有齐鲁文字风格的简中,也有相当典型的楚文字写法,所以研究者比较倾向于称它们为“带有齐系文字风格的抄本”而不是自齐鲁地区带入楚国并下葬的简,他们一般认为可能是书手未被典型楚文字彻底“驯化”,或受到抄写所据底本的文字特色的影响所致。因为字体区系国别风格研究的深入,加上清华简本身的复杂性,清华大学的团队在为清华简出版定书名时,使用了《清华大学藏战国竹简》这个非常谨慎的名称,淡化了区系问题,我们不能小看这个变化。清华简最初被掀开庐山面目的是《保训》,本来就是以为问题较少先拿出来公布的,没想到对其字体的争论却相当大,有人甚至因此疑伪,其中原因就是《保训》非一般常见的楚文字(有学者还提出了“习字简”的解释)。清华简目前发表了五册,其中带有三晋文字风格的简文已有多篇(如《良臣》《祝辞》),而且清华简不少篇内容跟郑国(尤其子产等)似有密切关联,更可旁证这种文字特色非偶然因素造成。那么这些简到底是“带有三晋文字特色”的楚国抄本,还是本来就并不是楚人抄写的?这个问题以前大概少敢去深思,但其实也不是什么太具颠覆性的设想。另一方面,清华简《筮法》《厚父》篇,学者多已注意到其中也带有不少三晋及他系文字的字形特征,然而从文字整体风格特征看,它们又跟上列《良臣》等瘦劲硬朗的格调很不相同,倒和过去熟悉的楚文字风格非常近似。对这个问题到底怎么解释,就牵涉战国文字分域研究如何反思。现在有人已认识到,战国文字具有区系特色、文字异形的事实无可怀疑,但各系之间的总体差别到底有多大,各自界限是否那么清晰,各系所谓“典型”的写法到底是不是独有的(例如“夕”“月”下加饰撇的三晋特征亦偶见楚简),在判定竹书国别时如何权衡书风和字形结构特征的关系,大概都还是有待深入研究的问题。战国竹书里有些跟我们熟悉的以楚国文书、卜筮祭祷简和楚国铜器、玺印文字等为代表的所谓典型楚文字有异的写法,虽然和三晋文字风格特征相合,但其实绝大多数都与早期古文字形体来源特征相合(例如《筮法》的“夏”、“复”、“屯”、“中”、“卒”,《厚父》的“禹”、“事”、“皇”、“夏”、“慎”、“敬”、“严”诸字),究竟有无必要一定看作是受三晋文字影响的结果?有无可能仅仅是受早期抄写的底本影响或抄写者本身写字习惯造成的结果(好比现在有一个受过高等教育的八九十岁的老人抄写一篇东西,字形写法跟现在青少年肯定有极大不同,却可能和台湾地区的老人写字风格接近)?甚至有没有可能它们就是较早时代的楚国抄本?这无疑都可再作考察,不急于定论。古书年代及成书研究中,往往说哪篇抄自哪篇,何书晚于何书,但其实有一些情况是有一个共同的早期文本来源,两者间并无直接影响的关系,战国区域字体特色研究或许也可以有这种思路,宜避免简单线性思维。此外,也多有学者注意到,郭店简和上博简与清华简的内容及底本来源有所不同,在文字特色上也有反映。郭店简和上博简多有儒家著作,有些字体受齐鲁特色影响较深,清华简有关《诗》《书》内容基本上没有受到儒家选本影响(裘锡圭先生有说),孔子及其后学的著作基本不见,文字基本没有齐鲁特征,这些线索提示的显然就不单纯是古文字学层面的问题了。

最后,应逐步开始清理古文字考释历史,总结古文字学术史本身就是古文字研究的一部分。过去也有一些甲骨文、金文的学术史书籍,但总体并不能符合我们现在的要求。最近听说已经有“《古文字研究》研究”这样的学位论文题目出现,正代表细密清理古文字学术史已经提上了日程。古文字学是时效性比较强的学问,往往正确的结论出现和得到印证后,研究者记住的不是问题认识与考释实践的过程,而仅仅是那个结论,长久来看这是不利于古文字学发展的。有学者曾说过,有些古文字疑难字的考释历程,仔细梳理一下就是一个长长的故事(例如楚文字的“就”)。有考释实践经验的人都会知道,一个成功的古文字考释和学术研究的大多数情况一样,极少有平地起高楼的情况,事实上多是甲说对了一点,乙也说对了一点,但每个人的说法里都包含了一些问题和错误,认识也不够全面,最后通过综合、权衡才达成了一个最合理、包含最广泛的结果。我们清理古文字考释史,就应该把某个问题研究过程当中,各种包含错误的说法里哪些是在当时条件下最接近事实或最合理的,最关键的证据是什么时候出现并被谁摆出的,最重要的一步是谁走出的,谁是事后诸葛(事后诸葛不一定不重要,楚文字“就”字释出和字形结构解释成功便是不同人先后完成的)等等,一笔笔账目细细清算。这不是一件容易的事,仔细的梳理一定不只是机械性的劳动而已,而且肯定会有新发现。当然,严格清理学术史也是更好地促进本学科学术规范的一种必要手段。

郭店简语丛四简影

上述所说几点,仅为抛砖,定有偏颇和谬误,期待识者指正。古文字研究,在今后可以预见的很长一段时间内(至少三十年内),都将以战国竹书和战国文字研究为主要推动力(最近听说又有一批重要的流散战国竹书即将开展整理)。古文字学者任重道远,应当紧密团结、时时自净、自省,使这个中国文史学界少有的良性学术共同体更加健康地发展。

- 上一篇:只缘身在此山中:忍住看你,却忍不住想你

- 下一篇:「学讲话·品典故」只争朝夕