作者 | 李守奎

微刊小编:徐如林

本文来源:古文字微刊

转自 | 语言研究

李守奎 1962年出生于河北省阳原县。现为清华大学人文学院历史系教授、中文系教授。主要研究领域为古文字、出土文献和汉字学,任历史文献学博士生导师、汉语言文字学博士生导师,目前开设的课程有汉字学、《说文解字》导读、出土文献选读、楚文字读解等。

曲终奏雅,虽有所亏,终归有意回归正道。在《美文》上絮絮叨叨说了三年,最后一篇想说一点正事儿。清华大学有个教授沙龙,由学校人才办主办,请不同学科有一定成就的学者给全校教授介绍最新的研究理论与成果。

我有幸受邀,知道理工科教授对古文字颇感神秘,就以“古文字是怎么认出来的?”为题做了一场报告。来听的教授很多,据主办的老师说,效果非常之好。清华有这么多科学家关注着古文字这个学科,这让我很振奋。

后来我又在给本科生的古文字课上重讲了一遍,朱惠琦助教录音并整理成文,我略施修改,就是下面的这些内容。文学刊物上不宜谈学术,但总可以介绍一点学术,这也算是给这几年《美文》上汉字随笔的一部分学理交代吧。

我准备分四个小问题来谈谈“古文字是怎么认出来的”这个大问题。

第一个问题:古文字,一个西方学者敬畏的学科。

为什么呢?我先来讲一个传说。称为“传说”,因为没有做过考证。又因为是从我的老师那里听来的,也算是有根据。在某次世界级的自然科学大会上,一位中国科学家向一位外国诺贝尔奖获得者请教:如果我们中国想冲击诺贝尔奖,有可能从哪个方面突破?那位学者直率地回答道:当然是甲骨文啦!外国学者的回答包含了两层意思,一方面是对中国自然科学发展的蔑视,另一方面也说明了对中国甲骨文研究的诚恳认可。

当然,仅凭一个传说还不能完全体现出西方对古文字学科的敬畏,我们再来看下面这位西方学者对此的看法。夏含夷先生,西方汉学界一位有很高成就的学者。2015年冬天他来清华讲座,就曾被问到:为什么西方汉学如此发达,却唯独没有考释古文字的?夏含夷先生非常坦诚地回答道:这个,我们做不了。

这是实情,认出一个谁都不认识的古文字确实非常困难。这里我替夏含夷先生补充一下其中的另外一个原因:并不是西方学者的能力不足,而是古文字这个学科确实需要很长时间的积累,耗时多,产出少,很不经济。用同样多的精力,可以升官,可以发财,可以著述等身,这样算来实在得不偿失。

西方学者能够利用甲骨文、金文研究中国问题已经令人敬佩不已了。我们也曾笑谈,中国研究古文字的学者,有时要拿出一种“殉道”的精神,把它当成一种人生追求和人生乐趣,不能计较其他。学科令人望而生畏,研究这个学科的学者这股愚劲儿,也确实值得一敬!

第二个问题:古文字为什么这样难认?

今天我们就先从两个方面来谈谈这个问题。

第一个方面,是古文字自身的特性,有三个关键词:古老、歧异、断链。

首先,古老。汉字的古老毋庸置疑,能确定的可以上溯到商代晚期的甲骨文,下限一般是指秦始皇统一六国。时间越久远就越陌生,这是必然。

第二,歧异。不去纠缠“古文字”的概念,就从最广义的范围来说,把先秦文字都包括在内。这里要强调的是战国时期的文字,由于各诸侯国之间政治的分裂导致地域文化发展迅速,文字也随之各自演变,分歧程度十分明显,请看下图。

图一中都是秦文字。石鼓文是春秋战国之际的文字,秦印是战国文字,睡虎地秦简是秦代文字,汉简是汉代文字。从这个“马”字我们可以看出汉字是有序传承的。

图二中是六国文字。晋系、楚系、齐系、燕系的同一个词“司马”,写法差异巨大,尤其是齐系,如果没有辞例提示,很难认出。所以,汉字发展到战国时期发生了非常大的歧异。这种歧异形成当时不同系列文字用户之间沟通的障碍。

第三,断链。汉字比较于其他文字的一个特点,就是其传承性,从三千多年以前的甲骨文到今天的简体字是一脉相承的。这也是国内学者比国外学者占优势的地方,因为我们一直在使用这种文字,但并不是所有的文字都传下来了。秦始皇采取的“书同文”政策,就是用秦文字统一了六国文字,因此而造成的结果就是,时至汉代,被统一的六国文字便成了“古文字”。

与我们今人所理解的古文字一样,汉代的绝大多数人因为不使用也不认识了,只限于少数学者能够识读这些古文字。秦始皇“书同文”政策在国家统一上的重大意义和长远影响我们不能否认,但是给文化造成的损失也不能否认。直接影响就是汉代人不能顺利识读古文字。

《说文解字》这部书就是在这样的背景下产生的。时至今天,大量的先秦文献出土,大量的古文字出现。这些材料甚至是司马迁等汉代学者都没见过的,例如甲骨文、楚简的许多逸书等等。所以,面对这类前人学者都未曾见过、在历史上出现了断链的材料,今人想要解读,其难度可以想象!

第二个方面,是释读古文字需要哪些知识。

首先,我们从学科的分类来说,古文字研究不是一个演绎性质的学科。这里解释一下演绎性质的学科是什么样的,它需要构建一套理论,建立一系列概念,讲述一些是非道理,不可证伪也不可证实,更不需要考据。例如,哲学、文学、美学等等,这类学科自有其另外的价值。

而文科中有一些需要考据的学科,需要证据去证明。在现有证据的基础上得出的结论,当新材料出现时,需要随时修正,这样的研究需要足够的证据和科学的方法才能开展,古人称之为朴学。所以,研究古文字需要很多方面的知识储备。

首先就是文字,从《说文解字》往前推,我们需要掌握文字理论、文字字形、古文字最新的研究成果等等,这些都是研究的基础。

第二,要掌握音韵、训诂的相关原理。例如分析形声字时,表音偏旁的确定需要古音,不能用现在的读音来衡量。再如,新材料中出现了以往未见过的古义,在确定这类遗失的古义时需要符合训诂的规则,进而知晓求得意义的方法。

第三,掌握文献。学界有一个共识,古文字研究不在字形,而在文献。字形的学习是有限的,初学者通过两三年的努力就可以达到现有研究的最前沿。而对中国古代文献的熟悉几乎可以说是无穷无尽的。读古文献只有到了可以读出语感的程度,才能在面对一篇从未见过的新材料时知其句读,了解大致文义。

读古书是慢功夫。先师姚孝遂先生上课时可以信手拈来,写出《左传》的内容,他和我说四书五经小时候全都背过,现在大都记得。那一代学者的文献功夫我们这代人望尘莫及,但是,我们也没必要恐慌,找一部自己喜欢的先秦著作仔细读,慢慢培养语感。不过要提醒一句,别上来就读《尚书》,要先易后难,循序渐进。

第四,其他。这里的其他包含了更多各学科的知识。我很认同今天的大学科培养。只有掌握了更多更全面的知识,才可能有更加广阔的思路。古文字的学习,不能局限于文字字形的小范围内,这样是没有出路的。我当年开过一个玩笑,不经意学习过的文书学没想到在研究包山楚简时竟然也用上了,就是一个例子。

综合上面说过的这两个方面,无论从古文字的角度还是学科性质的角度,对我们这样从小学习使用汉字的人都不能强求能够释读古文字。古文字的考释是可遇不可求的。一个学者,只有当主观上这些功底都具备了,客观上材料也具备了,才有可能在一个问题上找到最好的解决方案。

所以,释读古文字需要非常专业而广博的知识,不仅要熟悉大量古文字材料,还要掌握“小学”熟读文献。

第三个问题:古文字学中什么叫“认字”?

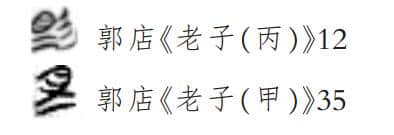

在汉字学课上我提出过一个概念——“完全释字”。那么,什么又是“完全释字”呢?举个例子:图三是郭店简《老子》中的一句话,隶定过来就是“绝巧弃利,盗贼无有”。对我们来说,和今本《老子》对照读出来并不难。但再深入解读时,“亡又”为什么可以读为“无有”?如果这词是第一次出现,就要懂得古音了,否则怎么敢这样读呢!再者,还要会分析字形结构。所以,根据今本对读出来是第一步。

第二步,了解文字的表层结构和意义。第三步就是分析文字的深层结构。例如第一个字“绝”,为什么释为“绝”呢?《说文》中,“

,短丝也。”今天我们写成左边一个“纟”右边一个“色”,但这与“绝”有什么关系呢?许慎跟我们有同样的疑问,他继续解释道“从纟从刀从卩”。为什么“从卩”?许慎和我们都说不明白。后面接着解释,“

,古文绝。象不连体,绝二丝。”许慎《说文》体系里的“古文”就是六国文字。《说文》中的古文绝,二丝是分开的。今天我们已经认识到,所谓一个“幺”,两个“幺”,四个“幺”其实都是“丝”的象形,都代表丝线一类,后世才出现若干分化。

《老子》中的

就是横置的“刀”刃部经过“幺(丝)”,结果就是“断丝”,也就是“绝”。所以,我们知道这个字形记录的是“绝”这个词,这个字的表层结构是从刀从丝,深层结构是以刀断丝。到了这一步,才能说这个字完全认出来了。

下面我们再来看更加典型的字。今天的“贼”字我们已经无法从字形完全分析了,“贝”、“戎”两部分和“贼”毫无关系。在《说文》中可以找到线索:

,败也。从戈则声。这是个形声字,“则”是音符,《说文》提到的这一点很重要。以此为基础,我们再来看看其他楚文字中“则”的写法:

从辞例上可以肯定都是“则”字,35号简省略了“刀”。确认了

为“则”之后,我们就能把上文的

隶定出来,上边是“则”下边是“心”,组合起来就是“恻”。“恻”“贼”都是从“则”得声,根据段玉裁“同谐声者必同部”原理,说明两字读音相同或相近。

所以,在普遍使用假借字的古文字阶段,“恻”可以读为“贼”。这样,我们才算真正认得这个“贼”字。所以,只有当表层结构、深层结构都分析清楚了,才叫作“完全释字”。古文字里我们还有很多不能完全认识的字,这些字我们知道意义,但不知道深层结构;甚至还有完全不认识的字,比如很多古文字字编附录里的“未识字”。

再来总结一下什么是“完全释字”,就是文字的“表层结构”、“文本中的音义”、“深层结构——为什么能够表达这个音义?”三个问题都能解决的字。在释读文献时,三个层面中第二个“文本中的音义”最为重要,可以满足通读文献的需要。但是只有分析出“深层结构”才是心安彻底的考释结果。

第四个问题:认字的几种情况。

第一种,学术界已经确认的,理所当然要认识。到这个程度,我们本科生的学习目标基本就达到了。

第二种,认识字,音义不明。举个例子,清华简《系年》三号简有“共伯和归于宋”这里的“共伯和”就是史书里的“共和”。但极其好认的“宋”字存在问题。从语法的角度来说,“宋”最有可能是地名,表示宋国。但共伯和必定是周人的同姓诸侯,不可能归到商人后裔的封国——宋,他执政之后为什么要回到宋呢?这样,语言和历史两个方面是矛盾的。

字何解?李学勤先生碰到这个问题时很早就提出这个字一定不能是指宋国。

《系年》整理者将其注释为“‘宋’系‘宗’之误字,‘宗’指其宗国,即卫”[1]。理解成误字、讹书是读古书读不通时最简单直接的解决办法。但严谨的学者又最忌讳用这个方法。从宏观上来讲,《系年》是一部非常谨严的史书,出现“讹书”的概率还是比较低的。既然这样,“宋”字何解?现在我们知道了,“宋”就是“宗”。这个观点王献唐先生在很早就提出过:

余谓宋即宗字异体,《庄子•在宥篇》:“过有宋之野”,《释文》宋本作宗。《左·宣四年传》:“郑公子宋,字子公”,亦用宋当宗,盖出于《诗•思齐》“惠于宗公”也。宗、宋通用,不特同音,实属一字。宗为神主,置示宀内会意。宋亦神主,置木内会意,木非树木也,乃神主也。[2]

概括起来就是,“宋”“宗”本来就是异体字,构型相近读音相同。这样

释为“宗”,语言、历史问题都能够解决了。

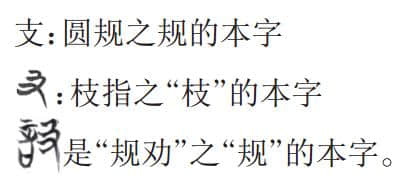

第三种,谁都不认识:历史上的老大难或新见字。这种情况是最困难的。举个例子,清华简第六册《郑武夫人规孺子》中释读为“规”的字形出现两次,写法一致:

辞例是“郑武夫人X孺子”。辞例语义提示我们,该字是规劝、说服之类的意思,但具体是何字定不下来。从字形分析,

左边从“言”,右下是“又”,右上是什么不知道。我通过对清华简全面的摹写后发现另外一篇中有这样一句话:

一植(直),二巨(矩),三准,四爯(称),五

。

这五种事物合称为“五度”。我们都知道,前四种都是测量工具:直是测直的,矩是测方的,准是测平的,称是测重的。据此推测,

应该是用来测圆的。今天我们画圆的工具是“规”,和这个字有关系吗?“规”字放在“郑武夫人孺子”一句中非常合适。从言,规声,“规劝”之“规”的本字。所以,后世的文字“规”同时用在“规劝”和“圆规”两个词语中,但古文字里存在分别,

释为测量工具之“规”,释为“规劝”之“规”。下面就要为这个结论寻找证据。我们的思路是,最好可以找到当时的圆规实物,看看字形与实物能不能比对。汉画像石中出现了伏羲执规、女娲执矩的交尾图,象征创造圆天、方地以及生生不息的人。这符合汉代思想。

伏羲所执规多为“十”字形。“十”形在画像中是规形无疑,在古文字中其文字构型有多种来源和意义。其中“支”字的一种写法正是以手持“十”,早见于秦简。“支”与“规”古代读音相同,所以,我们可以推断“支”最早就是表达以手持规的意思。但“十”与上部的曲笔还是有差别。有次开会遇到陈剑先生,他为我提供了一个古书中的辞例证据,《庄子·骈拇》“骈拇枝指,出乎性哉!”指出“骈拇”与“枝指”都表示手部有残疾,“枝指”就是俗称的六指,即多出一根手指。

的象形应该就是“枝指”之“枝”的本字。所以,为“枝”,可以读为“规”,在中是声符。这样一来我们就不仅认识了疑难字,还理清了文字之间的关系:

每一个字的释读方法都有不同,“规”字的释字过程是根据辞例先确定了的意义范围,再探讨文字的构形理据。也有先从文字构型中猜测词义,再从文献中寻找证据的情况。

以上,就是今天关于“古文字是怎么认出来的”这个话题的基本内容,谢谢大家!

[1] 清华大学出土文献研究与保护中心编、李学勤主编:《清华大学藏战国竹简(貳)》,中西书局,2011 年,137页注15。

[2] 王献唐:《古文字中所见之火烛》(王献唐遗书),齐鲁书社,1979 年,72 页。

推进阅读