自汉晋以来,历代王朝知识阶层所编绘的各类历史地图层出不穷,或为解经之用,或为读史之助。这种基于“王朝地理学”话语体系中的历史地图编绘,往往带有论证传统政治空间秩序的意义,成为王朝意识形态的重要组成部分。特别是在晚清危殆的政治局势下,通过对古今政区沿革空间的刻绘,总结其中“治化兴替,利病之由,形势轻重,兵家胜负之迹”,进而巩固王朝统治,这不仅是19世纪后半期中国历史地图编绘的主要目的,亦是传统中国沿革地理学兴盛的标志。

其中,杨守敬等人编绘的《历代舆地沿革险要图》与《历代舆地图》,在远绍道咸学风之基础上“创为读史地图”。该图比此前任何一套历史地图都更为详尽准确,堪称是传统王朝国家语境下最权威的历史沿革地图集。

杨守敬

细究以杨图为代表的中国传统历史沿革地图文本,可知其编绘方式有如下三个特点:

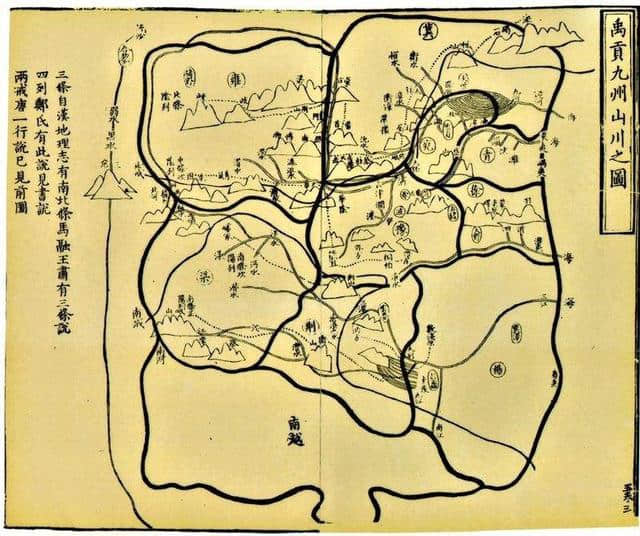

一是首崇“九州”,即在开篇阐释《禹贡》九州的大致范围,并以山川为纲,“茫茫禹迹,画为九州”,作为华夏地域空间的法统性开端。

二是以朝代为纲,以历代正史《地理志》所载王朝政区疆域作为图绘内容,通过描绘历代王朝版图内地理沿革的空间过程,来确认王朝空间秩序由高到底的层次性。

三是附以历代“四裔图”,通过对古今“华夷秩序”的描绘,来确定“中心一边缘”文明圈层的差序格局。也就是说,中国传统历史沿革地图的编绘,作为王朝国家疆域秩序与政区定位的时空档案,其上溯九州是为说明王朝疆域的法统背景;正面标示历代正史地理志所绘疆域则是象征王朝正统性的地理框架;对历代周边蛮夷分布的描绘则是王朝“大一统”背景下“天朝万邦”政治秩序的有力体现。这种基于王朝国家话语下的中国传统历史沿革地图编绘,通过对华夏空间“正统性”与“华夷秩序”的强调,进而建构出以中原王朝为核心的“九州图式”,这成为帝制时代评价王朝“疆域空间”正统性的核心话语。

以杨图为代表的传统历史沿革地图的编绘,往往重点描绘长城以内中原王朝的疆域空间,而对周边民族地区的描绘甚少涉及,即使偶有论说,亦是一种陪衬与点缀,故王朝国家语境下历史沿革地图的编绘虽蔚成大观,隐含的却是中国传统士大夫阶层的“汉族空间”中心意识。然而,在晚清业已开始的民族国家建构中,这种基于王朝国家秩序的历史沿革地图编绘,不可避免地走向近代困境。

这种困境表现在时间层面,就是要突破传统王朝国家承续的历史循环结构,展示现代民族国家建构的必然性;表现在空间层面,就是要突破传统疆域叙述中有边无界的“疆域空间”论证现代中国“领土空间”主权建构的合法性;表现在主体层面,就是要突破以汉族为中心的主体叙述模式,展示中国境内各族群经历了怎样的融合过程,最终成为统一的“中华民族”的主体过程。

最早注意到传统历史沿革地图编绘局限性的是日本学人。明治二十九年(1896),重野安绎与河田罴编辑出版《支那疆域沿革图》,各图内容虽以杨守敬《历代舆地沿革险要图》为基础,但多有增删。底图则采用现代精确测量图,编绘夏至清历代疆域图共计16幅,可以说是首部新型的中国历史地图集,前后修订达7版之多。与中国传统历史沿革地图相比,这部《支那疆域沿革图》在历史空间书写上独具特色,特别注意对中国边疆民族地理空间的叙述与表达。诚如编者“例言”所说:

支那历代沿革图有我安政中二宫氏校刊《唐土历代州郡沿革图》及彼土明末王光鲁撰《阅史约书》,清同治中马征麟撰《李氏历代地理沿革图》,光绪五年杨守敬、饶敦秩同撰《历代舆地沿革险要图》等。然详略不一,且止于长城以内,不能知塞外形势。杨撰末附四裔,亦概略而已。抑如汉唐其版图,远及四边,又塞外诸国为历代通患,竟至辽金元清,皆进取本部,尤不可不审其形势。故此图以清国版图为基,详载塞外诸国沿革。

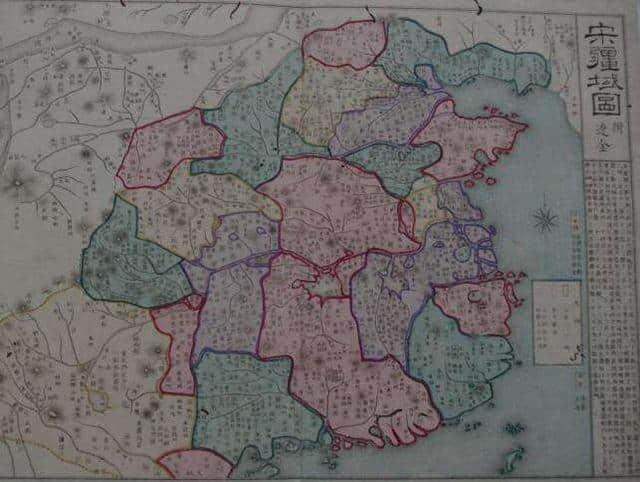

《支那历代沿革图说·宋代疆域图》

这种基于现代民族国家语境下的历史地图编绘,首次将中国周边民族地区置放于与内地对等的空间格局之下,进一步打破了中国传统历史沿革地图编绘的等级化特征。在时间之维上,这部历史地图第一次将清末中国地图纳入历史地图的写作中,并将中国台湾画入日本版图,以凸显“日本进步一中国停滞”的二元时空结构。同时,作者以中国历代疆域兴衰为参照系,认为中国在汉唐元清时代之所以版图广大,是因为皆以武力立国,而近世中国之所以割地日衰,就是因为兵势不振,徒兴文治。因此,作者在书中断言:“凡建国本于武则强,基于文则弱”,以符合当时日本急于武力扩张的现实形势。

值得注意的是,这部由日本人编绘的新式中国历史地图集,在清末民初中国知识界颇为流行,个中原因除去其体例之新、印刷之精外,当与其编绘内容符合当时中国社会现实有关。例如夏曾佑在编写《中国古代史(上)》时,在叙述三国疆域与两晋疆域沿革时,就直接抄录了《支那疆域沿革图》及其略说。光绪三十一年(1905),武昌中国舆地学会即将此书翻译为中文,题为《校译支那疆域沿革图》。清末出版的《译书经眼录》一书也评价道:“(此书)铜版着色,精细可玩……俾读者左图右史,互相发明之用。”民国时期何多源编著《中文参考书指南》,对此书更是赞誉:“所绘之图,不以中国本部为止,其塞外诸国形势亦收在内,而以颜色分别之,读中国历史舆图,此为较善者。”

然而,伴随近代日本对外武力扩张的过程,日本急需摆脱在东亚范围内以中国为中心的历史空间书写,以树立其在东亚的领导地位。《支那疆域沿革图》这种以“支那帝国”为范围的历史空间书写,尽管是以中国历代疆域变迁为参照系,以支持日本“以武立国”的国策,但隐含的却是对历史上以中国为中心的东亚秩序的认可。因此,这种以中国为中心的历史地图编绘不足为甲午战后日本树立东亚“霸主”地位提供新的支持。同时,为对抗西方世界在东亚范围内的力量存在,日本学界进一步创造出包括中国、朝鲜、印度等东亚诸国在内的“东洋”概念,以抗衡“西洋”世界秩序。在这种历史条件下,日本的“支那史学”开始向“东洋史学”转变,日本对中国历史地图的编绘也逐渐摆脱“支那疆域沿革图”的范式,逐步向“东洋历史地图”或“东洋读史地图”转变。

伪满洲国成立仪式

联系日本“满蒙回藏鲜”之学兴起的背景,可以看出近代日本学者力求破除以中国为中心的历史空间叙述,特别注意中国周边民族地区历史地理形势的学术旨趣,其背后所蕴含的是日本知识界对“东亚”知识霸权的觊觎。这种在东洋史背景下的历史地图编绘,将传统中国解释为不同的王朝,而现实中国只应是“汉族为主体,居住在长城以南、藏疆以东的一个国家,中国周边的诸多民族不仅不是一个共同体,满蒙回藏朝等都在中国之外”,以符合日本帝国主义向东亚周边地区进行空间扩张的现实需求。

因此,在近代中国民族国家建构的语境下,传统王朝地理学语境下的历史沿革地图,显然无法满足“改造国家”历史作用;而近代中国自日本译介的诸多东洋为背景的历史地图,尽管为晚清士人暂时提供了回答现实中人种、民族竞争的历史文本,却无法真正解决近代中国“疆域空间”向“领土空间”转型的合法性问题。有鉴于此,自清末开始,由本土知识分子编绘的新式历史地图从无到有,逐渐成为一项专门之学。这些新式历史地图在编排结构、内容叙述文本形式上,都与传统历史沿革地图有较大的区别,不仅赋予了“民族主义”的政治诉求,还成为向“国民”灌输新式领土观念与主权意识,构建多民族国家认同的重要方式。