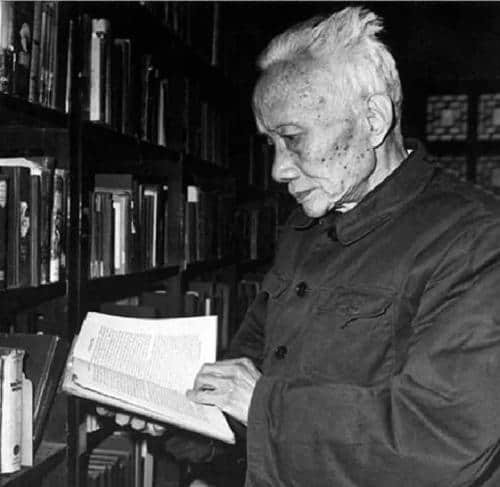

十年浩劫之后,无论酷暑严寒,在晨曦微露的北京大学未名湖畔,总能见到一位体形瘦小,腰背略弯,银发似雪的老人在缓缓散步,他就是朱光潜教授。

散步,是朱先生一天不可缺少的运动。他六点左右准时起床,从燕南园住所漫步出来,近7时回家吃早饭,开始了一天的日程。

如果天气好,他要在幽静的小路上拎着拐杖慢跑,或到湖边美国友人斯诺墓地附近的草地上活动腰身,练上半小时左右的太极拳和气功站桩。赶上雨雪天,他就在家里或在北大图书馆室内锻炼,从不间断。

在体育健身方面,朱先生持之以恒,练就了一套“方术”。

1897年,朱光潜生于安徽桐城县乡下一个破落的地主家庭,父亲是个乡村私塾教师。朱先生从六岁起就受这种私塾教育,一直到十四岁。旧式的家庭和旧式的教育,使他身体虚弱多病,肠胃病、关节炎以及并发的失眠症弄得他很苦恼,·勉强读书学习,效率总是很低。于是他开始注意锻炼身体。1922年他在香港大学读书时,几乎每个星期天下午,都和同学攀登高高的凌云山。开始心慌腿软,爬得吃力,后来渐渐爬快了,心也不慌了,每次爬上山顶都给他以极大的快慰。三十年代初,他从英法留学归来,在北大任教,家住在沙滩附近的地安门,他曾在附近一个城隍庙里拜了个老头学太极拳,学了两年,打得娴熟。冬天,为了学滑冰,他用井水泼个冰场练滑冰。

十年浩劫中他被关进牛棚,受尽精神上和肉体上的折磨,身体完全垮了,宿疾复发,又增加了腰肌劳损,往往一站起来就不由自主地跌倒,一场大病几乎断送了他的性命。但他靠着对国家和个人前途的乐观信念,下定决心坚持散步、慢跑、打太极拳和练气功,身体逐渐得到恢复,体育锻炼把他从厄运中解脱出来。

他曾经深有感触地说:

十年浩劫被关在牛棚里的时候,我天天疲于扫厕所,听训话,挨批斗,写检讨和外调材料,脑袋麻木到白痴状态。后来重获解放,我首先一面积极治疗,一面加强锻炼。病好以后我又重理旧业,发现自己的脑筋也和身体一样,越锻炼也就效率越高,关在牛棚时那种麻木白痴状态已经根本消除了。

与朱光潜同被关进牛棚的季羡林教授说:

孟实先生在棚里的一件小事,我却始终忘记不了。他锻炼身体有一套方术,大概是东西均备,佛道沟通。在那种阴森森的生活环境中,他居然还在锻炼身体,我实在非常吃惊,而且替他捏一把汗。晚上睡下以后,我发现他在被窝里胡折腾,不知道搞一些什么名堂。早晨他还偷跑到一个角落里去打太极拳一类的东西。有一次被“监改人员”发现了,大大地挨了一通批。在这些“大老爷”眼中,我们锻炼身体是罪大恶极的。这是一件微不足道的小事,然而它的意义却不小。从中可以看到,孟实先生对自己的前途没有绝望,对我们的事业也没有绝望,他执着于生命,坚决要活下去。

朱先生八十岁以后仍每天工作五六小时(上午3小时,下午2-3小时),他写文章和翻译,都是自己抄,边抄边改。累了就看会报纸,或到户外走走。午间,他躺一会,睡不着,闭目养神歇一会,他说这对脑子会有好处。

夕阳西下时,5点钟左右他又去未名湖畔散步,绕着北大图书馆兜个大圈,足有两三里地,约三刻钟再回家。每天早晚一趟,这是他法定的散步时间。散步时他爱挑有坡的路走,他猫着腰拄着拐棍,一步一步地爬山坡下山坡,哪里会让人想到他是位垂暮老人。

八十年代初期,每次我去北大或在北大附近开会,去看朱先生,若赶上朱先生散步的时间,我都会去未名湖畔寻找他,我数次陪老人散步。

朱先生锻炼以散步、打太极拳为基本内容,但也决不放过登山下海的机会。北京的香山、西山他每年都要去。改革开放之后,有些会议在外地风景区开,他常被邀请。1980年夏他去浙江开大百科全书编委会,绕到莫干山去游览。1981年4月又去承德参加大百科全书编委会议。

这年夏天他又到北戴河参加全国文联组织的一次休闲活动,回京后他饶有兴味地同我谈起这次“下海”的险历,师母高兴地告诉我“朱先生这次下海了”。关于他这次海滨之旅,和他一起同去的李乔在《光潜老人的风骨》中有过生动具体的描述:

在一尘不染、靠近海边的那条公路上,出现了一个黑影,渐渐在扩大,当黑影迎着冉冉升起的太阳,迎着醉人的晨风,大步跑到你面前时,便看到这是一个满头银发,那瘦削的脸庞上有几点寿斑、牙齿残缺不全的老人,这便是著名的美学家朱光潜——每天清晨他都要在这海边跑步半小时。

跑步后,这位不知疲倦的老人,还要做气功、打拳。然后开始工作(著作或翻译),直到中午十二时为止。

睡过午觉后,沙滩给太阳晒得又温暖又柔软。大海像一个多情的姑娘,微笑着向人们招手,朱老穿着一条褪了色的黄短裤,肩头上披着一条白毛巾,裸露着上身,肋骨一根根凸了出来,好像圣雄甘地一般,由他的老伴奚今吾同志搀扶着,随着许多作家、艺术家,欢天喜地向大海走去。那劲头不亚于活泼天真、见了大海总忘乎所以的孩子。

北戴河滨风正疾,彼何人兮试海浴,意气尚敢凌波涛,形骸只剩皮包骨。

这是朱老的即兴之作。他的形骸虽然“只剩皮包骨”,但他以非凡的气概,根本不把那呼呼的海风,滚滚奔来的浪涛放在眼里。走到海滨,他甩开老伴的手,丢下那块雪白的毛巾,脸上现出孩子般的笑容,跳进大海里。不客气地说,朱老的游泳技术并不高明,既不能仰卧碧波,随浪沉浮;也不能乘风破浪,离岸远游。他只能在离沙滩一丈多远的地方,用手拄着地,用两只骨瘦如柴的腿脚不住打着水,举行一次入水式。你看了可能觉得有些滑稽,但这也不简单了。试想一个没有学会游泳的人,年事已高,敢跳进大海里同滚滚波涛搏斗,是多么勇敢!

当他在水里悠然自得地泡着时,他的老伴,那个曾到欧洲留过学的数学家奚今吾同志,在沙滩上笑眯眯地望着他,眼神里充满了亲切和恩爱,分享着他愉快的幸福。

朱先生同我多次谈起,他之所以忙里偷闲,放下手头正在干的活去各地名胜开会,一是推脱不了会议,二是想换个环境调剂一下,饱览祖国山川美景,有益于身心健康,三是为了测试一下自己身体的实际承受能力,心中好有数。

朱先生认为,人都会老的,这是任何人不可抗拒的自然规律,但要努力做到老而不僵,也就是常人说的人老心不老。锻炼能使人身体健康,有了健康的身体才可能有精神的健康,有了精神的健康,才有可能为国家为人民愉快地去做些有益的事情。他在1985年为《中国老年》杂志写的《老而不僵》一文中说:

人到老年,就要注意健康和长寿。有了健康的身体,才能有健康的精神。

英国人说:“健康的精神寄托于健康的身体”,这的确是至理名言。健康的身体来自锻炼,我每日坚持慢跑、打太极拳、做气功。我第二次“解放”后,重操起旧业。我这才发现脑筋也和身体一样,愈锻炼,效率也就愈高。仅1979年一年内,我就写了十三万字的文稿,搞了近百万字的书稿清样。关在牛棚时的那种麻木白痴状态也根本消失了。据此经验,我劝老年朋友,离休退休之后,总要找点事情干,使脑筋和身体一样经常处于锻炼状态。

朱光潜文化底蕴厚实,除治学精深,业余爱好也广泛。他喜欢收藏古铜器与古瓷器,他挑选的一些瓷器多是请老友沈从文鉴定的。他尤爱看古碑帖,抗战时期,他心情郁闷时,看了大量谈碑帖的书,他在这方面有自己的见识。1975年3月28日他在致章道衡的信中说:

弟素不能书,但爱读碑帖,正如素不能诗而每日必读诗。颇谓书法表现人品,亦表现时代精神。我国书法之日趋委靡,自唐太宗独尊王羲之以致王欧悬为馆阁正宗之时起。此道至今仍应首推汉人,书家各有特色,尚无摩拟之风,也少弄姿作态之恶习。兄所赠两帧仍有汉魏人的韵味。弟过去搜藏碑帖颇多。

他在致章道衡的另一封信中又说:

张黑女碑我只见过有正书局影印本,闻碑久已破坏,旧拓片过去搜寻过,没有寻到。我过去亦喜北海,他的碑文大半是亲手刻的,所搜五六种风格各不相同,云麾俊秀,不如岳麓凝炼,端州石室端庄,颇近魏碑,最为上乘。所寄种数不多,亦可略窥由汉至唐的演变大概。解放后各地修建工程中新发见(现)古碑据说近万种,目前当然还不能拓。

朱先生爱看古碑帖拓片,是为了自己练书法。他的书法造诣颇深,但是,练写字,对朱先生来说,又是锻炼身体的一种“方术”。他曾同我说:“书法能舒筋活血,对人的大脑及手腕有好处。人到了不能走动的时候,写字也是一种运动。”朱先生临终前两年,因脑病和腿病数次住院,他在医院或在家里每天用颤抖的手抄写古诗。1985年5月4日,是母校校庆,我上午9时到了北大,先去看朱先生。朱先生前两天刚从医院回家,一人坐在客厅里一张藤椅上,师母说,朱先生现在整天坐着,不愿说话,老打盹,不愿写字,我劝他白天多走动,多说话,多写字。朱先生叫师母上楼去取新到的书送我,师母问他题不题字,此前一段时间朱先生送书都不题字了,朱先生说:题。师母在一旁笑着说:这太好了,就要这样。朱先生题签送书时对我说,现在我不去未名湖散步了,只在燕南园里走走,前一阵燕南园也少走了,主要靠写字代作运动,但现在也不愿题笔写了。

我幸运地得到过朱先生赐予的一张字。上世纪八十年代初,一位画家朋友在一张日本画卡上为我写了字,并且送了我一些空白画卡,逗得我一时雅兴勃起,我用这些画卡去请当时来往较多的几位前辈题字或绘画。我主动开口的第一位是叶圣陶先生,叶老给我题写了,他提醒我可以去请孟实先生写,说他的字写得好。我向朱先生求字时朱先生当场应允了,写的内容是上文他所引用的朱熹“为有源头活水来”那首诗。他在给我画卡时说,我们朱家的这位老祖宗的这首诗,我读过无数遍,是我一生的“座右铭”。朱先生希望我~切从实际出发,将身体、精神、工作……都搞活起来,在活动中前进不止。