【登载于1971期《作家文摘》】

鲁迅先生

在众多回忆鲁迅的文章中,萧红的《回忆鲁迅先生》是写得尤为真挚自然的名篇。其中讲到某一日,萧红穿了新裙子来鲁迅家,讨教先生的意见,鲁迅说她用红上衣配咖啡色格子裙显得太浑浊,继而发了一通评论:“人瘦不要穿黑衣裳,人胖不要穿白衣裳;脚长的女人一定要穿黑鞋子,脚短就一定要穿白鞋子;方格子的衣裳胖人不能穿……”

萧红于是问:“周先生怎么也晓得女人穿衣裳的这些事情呢?”鲁迅答曰:“看过书的,关于美学的。”“什么时候看的……”“大概是在日本读书的时候……”

在日本留学期间的鲁迅

此番鲜活的对话至今读来仍忍俊不禁。实际上,鲁迅对美学或曰美术颇有研究。鲁迅爱买书,据学者统计,从他到北京工作至逝世的25年间,收入的1/10都用来购书,位列家用、购房后的第三大开销。鲁迅的书账也记得格外详细,在他庞杂的书单中,美术相关书籍约占每年购藏的1/5。

收藏家鲁迅

周氏兄弟长大后先后负笈东瀛。明治时期的日本处于艺术西化风潮兴盛、现代美术制度确立的时期,鲁迅在日本大量接触西洋美术,开始有意识地收集画谱。鲁迅向来对图像的功能十分敏感,1906年直接触动他弃医从文的,并非文学,正是“关于战事的画片”上麻木的中国人。1908年他和周作人、许寿裳等一起筹划创办介绍外国文学和美术的刊物《新生》,虽然《新生》最后因“资本逃走了”而夭折,但那时鲁迅就计划“准备利用图画做宣传工具了”。

1912年,鲁迅受教育总长蔡元培之邀北上京城,被聘为教育部佥事、社会教育司第一科科长,主管美术馆、博物院、图书馆等事宜。除了有同乡这层关系,蔡元培也略知鲁迅对美学美育富有心得,他毕生注重美育,提倡“美育代宗教”,但时人能体会的非常少。蔡元培指派鲁迅到教育部暑期演讲会讲授《美术略论》,鲁迅日记中记载一共演讲了5次,不过听众多则二十几人,少则几人,有次他冒大雨赴约,结果一个人也没来。局面如此惨淡,也没让他完全挫败,鲁迅在1914年还组织开办了中国第一次儿童艺术博览会,并择优作赴巴拿马万国博览会参展。

鲁迅与萧伯纳、蔡元培合影

鲁迅的公务员生涯长达14年,过得并不很开心。他刚到北京的头几个月,蔡元培就被迫辞职,新任总长范源濂用道德教育代替了美育课,鲁迅对此愤愤道:“闻临时教育会议竟删美育,此种豚犬,可怜可怜!”教育部的差事是个闲职,鲁迅在日记中写“枯坐终日,极无聊赖”。

为了不白白浪费时间,鲁迅开始搞收藏,那时琉璃厂还叫“留黎厂”,他一有空就饶有兴味地去淘宝,搜集了不少金石拓片、碑帖、版画、古钱币,甚至古砖,并辑校《嵇康集》等古籍。民初乱象发展到袁世凯决计称帝时,政治空气日益紧张窒息。抄古碑成了鲁迅逃避世事浊恶、麻醉自我的一种方式。

设计家鲁迅

鲁迅与美术青年交流时自谦不懂画,在给魏猛克的一封信中曾评价自己:“我不能画,但学过两年解剖,画过很多死尸的图,因此略知身体四肢的比例。”其实他不仅懂行,专业,也常亲力亲为做设计。

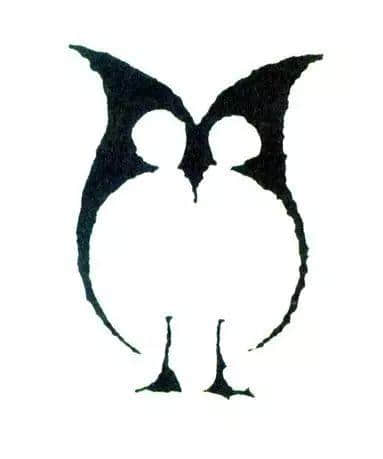

1909年鲁迅在杭州两级师范教书时,画在备课笔记封面上的一只猫头鹰留存了下来,不仅被后来的传记作者用以封面装饰,还常作为LOGO出现在有关鲁迅的大型美术展览上。猫头鹰造型线条简括,极为精炼传神,如今看来仍极富现代性,有专业人士称“绝不是信笔拈来之作”。沈尹默曾描写鲁迅,“在大庭广众中,有时会凝然冷坐,不言不笑,衣冠又一向不甚修饰,毛发蓬蓬然,有人替他起了个绰号,叫猫头鹰”。鲁迅一直将这种传统文化中的不祥之鸟引为知己,用以自况,“我有时决不想在言论界求得胜利,因为我的言论有时是枭鸣,报告着不大吉利的事……”

1909年鲁迅画的猫头鹰

还有两个著名的设计也出自鲁迅。民国初立,刚到北京的鲁迅便与同事许寿裳、钱稻孙一同受命设计了国徽图案,相当一段时间内北洋政府的钱币、旗帜、勋章上都使用了这一图案。国徽设计颇似欧洲古老世族的家徽,按照鲁迅撰写的说明文字,创意脱胎于《尚书》,图案包含日、月、星辰、山、龙、凤、总彝、藻、火、粉米、黼、黻等古代冕服制度中的12种吉祥物,又被称作“十二章图”,象征国运久长太平。

1917年,蔡元培在上任北大校长的第二年,要设计校徽,没有聘请美术专业人士,而是径直找到了鲁迅。鲁迅的作品被刘半农戏称为“哭脸校徽”,其实相当简洁有力。北大两个篆字上下排列,“北”字像背对背侧立的两个人,有如一人背负二人,寓意三人成众,北大人肩负开启民智之重任。徽章结构紧凑,形似一具脊梁骨,又可延伸出国家民主进步脊梁之意。这个校徽一经提交即被采纳,一直用到1949年,在20世纪80年代重又启用,现在的北大校徽就是在鲁迅设计基础上丰富而来的。

鲁迅设计的北大校徽,和如今的北大校徽

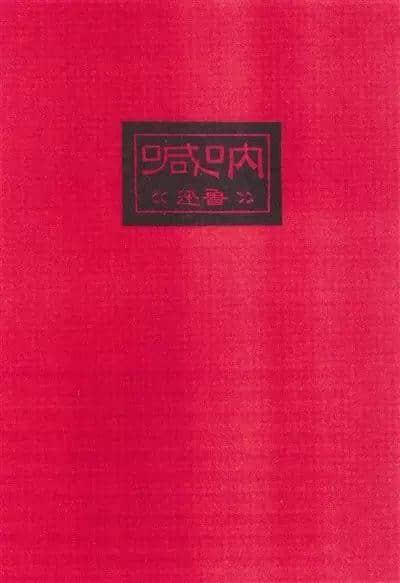

鲁迅爱书如命,他的平面设计才华,同样辐射到书籍装帧领域。他是作家中最早关注书刊设计的人,早在1909年的日本,他就为与周作人合译的《域外小说集》设计了封面;一生设计的书刊封面多达六七十种,堪称中国现代书刊装帧设计的先驱。他给自己的小说集《呐喊》设计的封面,暗红底色上压着扁方的黑色块,压抑之感袭来,中间是书名和作者名的阴文。“呐喊”两字也有用心,两个“口”偏上,喊字的“口”刻意居下,很像人在高声喊叫时的口形,也正契合了集子“铁屋中的呐喊”的主题。

鲁迅设计的《呐喊》封面

鲁迅甚至画过建筑设计图,早年归国后即为表弟郦辛农家设计了一幢屋子,据亲友回忆,造型功能都颇有日风;1923年兄弟失和后,鲁迅购得西三条胡同的房子,亲自设计改建、监督施工,著名的“老虎尾巴”即出于此。

鲁迅还被尊为“毛边党”党魁。鲁迅曾表白,“我喜欢毛边书,宁可裁,光边书像没有头发的人——和尚或尼姑”。但毛边书边裁边读的闲情雅兴,难为大众接受,影响销量。鲁迅曾在文章中霸气地写道:“与李老板(即北新书局李小峰)约:别的不管,只是我的译著,必须坚持毛边到底!”不过随后他就沮丧地发现,除了送他的几本样书外,书铺里售卖的还是“毫无‘毛’气、四面光滑”的书,继而感叹改革社会之不易。

艺术赞助人鲁迅

有学者称“鲁迅是世界美术史上的一位通人”。鲁迅在日本时就通读当时所能读到的西洋文艺史,后来亲自编译了《近代西洋美术史潮论》,他很早就评议过高更、蒙克、梵高等画家,私藏的画册里各流派无所不及。

上海繁荣开放,现代书店林立,买西洋画册比在北京容易多了,除此之外,鲁迅还请托留洋的徐梵澄、曹靖华等晚辈替他在欧洲、苏联搜购版画,他也买漫画大观与时人的画集,并保持着一贯的趣味,继续购藏佛道墓志的拓本。鲁迅的美术视野无疑异常开阔,而他在1929年选择发起新兴木刻运动,不单是雅好的驱使,更着眼于对现实的影响。

鲁迅设计的《萌芽月刊》封面

鲁迅对美术作品质地不肯苟且,往往很挑剔。施蛰存回忆鲁迅翻译的《文艺与批评》排印时,曾请他加入一幅苏俄文艺家卢那察尔斯基的肖像,叮嘱要做成三色铜版。因为鲁迅一直不满意,最后反复重印4次才获首肯。施蛰存虽被折腾得够呛,但也感慨鲁迅对于艺术“从来不随便”,而那张插图画像,“是当年上海所能做出来的最好的三色版”。

许广平说鲁迅每每亲手做信封,有时用别人寄来的信封翻转面来重做;平日里一切包裹纸、纸袋摺得平平整整,绳子也卷好,随时可以应用,就是如此节省物力。曹聚仁回忆鲁迅除非万不得已,最不愿意借书给别人,一部新书到手,连忙依分类急急包裹起来,连用绳子都有讲究;有时还自己拆散修理线装书,重行装订。

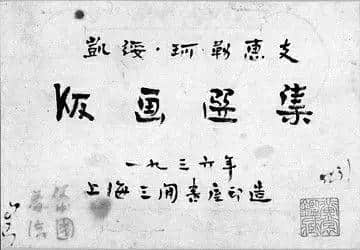

但对木刻青年,为了他们能开眼界、汲取各家之长,鲁迅热心自费出版本国、外国的版画集,连送带寄。早期常和他合作书封设计的陶元庆,36岁病故,是鲁迅出了300大洋为其置坟。逝世前一年,鲁迅在病中自费出版了《凯绥·珂勒惠支版画选集》,扉页印着“有人翻印,功德无量”,鼓励“盗版”,只愿该书能广为流传。

鲁迅设计的《凯绥·珂勒惠支版画选集》封面

萧红回忆鲁迅病重时,“不看报,不看书,只是安静地躺着。但有一张小画是鲁迅先生放在床边上不断看着的”。画是一张苏联画家着色的木刻,小得和纸烟包里的画片差不多,“画着一个穿大长裙子飞散着头发的女人在大风里边跑,在她旁边的地面上还有小小的红玫瑰的花朵”。萧红问为什么鲁迅先生有那么多画,独选了这张放在枕边,“许先生……也不知道”。无人能知晓。死亡轰然降临的前夕,纯粹的美与空宁,占据这片刻。

(摘自《国家人文历史》2016年第12期)

进入砚田书院圈,每天进步一点点: