【笔记君注:轰轰烈烈的五四运动距今已近百年,任何历史大事件经过漫长时间的洗礼之后,往往只能留下几个概念或者日期、伟大意义等抽象的东西,其实在这些事件发生的时候,人们可能并不一定意识到会给后世带来什么,就如同此时当下正在发生的一些事件,普通人很难感受现在对历史的作用,缺少历史的穿透力与沧桑感。

也许一百年后的2117年,人们在读百年历史的时候,同样会充满好奇的发现,一百年前的2017年实际上也充满了许多堪称重大的历史转折事件,而我们此刻经历的或许正是在历史大背景下的一个个微妙的瞬间。就如同近百年前的那场运动 那样,我们对于五四运动的理解局限于教科书上的概念、意义与定义,还是脱不了精英表述方式,独独缺少了个体生命的理解,亲历者的感悟,旁观者的描述,甚至当时社会各个阶层对运动的理解,绝对不会像现在这样的统一而正确的表述,一定存在个体生命的感觉,那或许才是真正动人的那一部分真实的历史。

当年那些当事人和亲历者如今已大多不在人世。但他们中许多人都在文章、书信和日记中记下了对那场运动的观察、评价和思考,那些余温尚存的鲜活记忆为后人了解五四提供了一个很好的视角和途径。

今天的笔记以一些更为细节化的描述,而摒弃了那种宏大叙事的方式,从亲历者个体的回忆,以及当时上海发生的一个涉日谣 言对事件的影响,仔细想恰恰是有是符合逻辑的。】

罗家伦先生

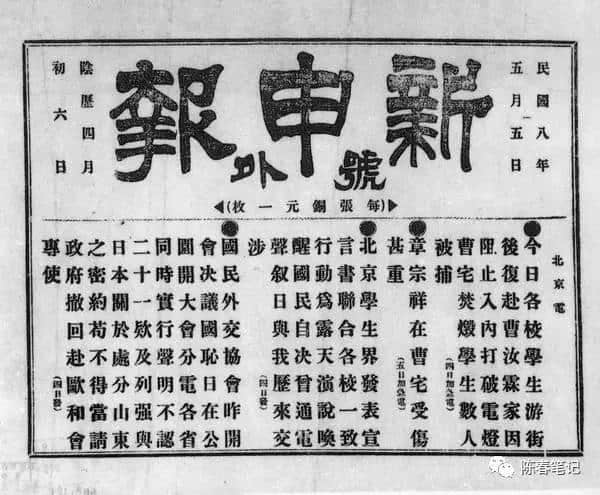

罗家伦披露五四内幕

罗家伦1917年考入北大文科,与傅斯年等一起出版《新潮》月刊,鼓吹新文化运动,是著名的学生领袖之一。五四期间,罗家伦亲笔起草了《北京学界全体宣言》,提出了“外争国权,内除国贼”的口号,并在5月26日的《每周评论》上第一次提出了“五四运动”这个称呼。

1931年8月26日,罗家伦向助手马星野回忆了五四期间北京大学及学生运动的情形,几十年后,这段回忆才在台湾《传记文学》公开发表。《传记文学》在“编者按”中介绍了这篇文章的来龙去脉:“本文系罗家伦先生于民国二十年口述,马星野先生笔记,因涉及当时人物甚多,一直未公开发表。顷承罗先生长女久芳女士整理先人遗稿,特检出自美国航寄本刊发表。罗女士为旅美经济学家张桂生教授夫人,孝思不匮,编者谨致谢忱。”

罗家伦的这篇文章内容非常全面,记录了许多鲜为人知的五四内幕,是后人研究、了解五四运动不可多得的参考资料。文章篇幅很长,不能一一转述,下面主要介绍一下其中两个有意思的细节。

一是五四运动的时间问题。据罗家伦介绍,他们原来准备5月7日率领群众在天安门外举行游行示威,因为这一天是国耻纪念日,这样做可以减轻学校当局的责任,对北大和蔡元培校长都会有所保护。

但一个意外情况打乱了原定计划,5月3日,清华学校举行一个纪念活动,北大的许多师生都去观礼,罗家伦也去了,直到晚上八九点钟才回来。就在罗家伦等人去清华的这段时间,事情起了变化,报人邵飘萍来校通报了山东问题已经失败的消息。在校的一帮同学马上在北河沿法科第三院召集会议,先由邵飘萍报告消息,后由许德珩等人发表了慷慨激昂的演说;后来参加过中共一大的刘仁静带了一把小刀,要在会场上自杀,还有一位学生,也准备断指写血书。这次集会形成了一个决议,决定第二天(即5月4日)联合各校同时行动,并在北大学生中推出二十名委员负责召集,当时不在现场的罗家伦也名列其中。

罗家伦等人从清华返回后,会议快开完了,决议也已经确定。罗家伦当时还埋怨许德珩,原来定好5月7日起事,现在改了期,不是要把北大断送了吗?可埋怨归埋怨,决定了的事是不能更改的。于是罗家伦也在决议上签了字,并派代表连夜到各校接洽,约定第二天下午一点在天安门集合。罗家伦在文章中回忆了当时的情形:

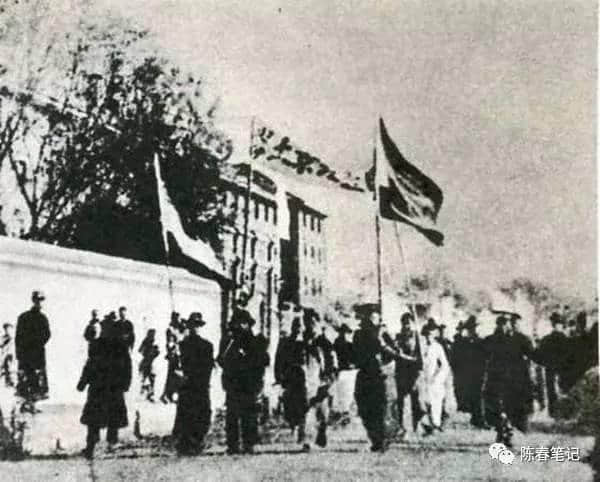

当夜十一点钟的时候,各代表在北大开了一个预备会议,当场举出了三个总代表,一个是我,一个是江绍原,一个是张廷济,并且当时推我写了一个五四运动宣言,由狄君武送到北京大学印刷所去印了五万份,第二天的早上,我们还预备了一个英文的备忘录,送给各国使馆。到下午一点钟,大家便齐集在天安门了。我们三个所谓总代表,因为预备各种文件,一直到一点十分才到天安门。

第二个细节是学生的旗子问题。1919年春,巴黎和会中国受辱的消息传回国内后,北大学子义愤填膺,专门开会声援中国代表团,并且还捐了几百元钱,作为发通电的经费。通电发完后,电报费还剩下300元左右,于是便用经办人的名义存在银行里,作为以后的活动经费。

决定5月4日起事后,北大的学生们便用这300多元钱买了一些竹布,请书法研究会和画法研究会的同学帮忙,做了3000多面旗子。这些旗子除发给北大学生外,剩余的都送给了别的学校,这便是五四运动中学生手中旗帜的由来。后来罗家伦专门解释此事说:“当时大家疑心五四运动有金钱作背景,不然为什么北大穷学生有这么多钱去做旗子呢?其实这个钱是打电报省下来的。”

许德珩

许德珩笔下的牢狱生活

北大学生许德珩是五四运动的积极分子,也是火烧赵家楼后被警察逮捕的32人之一。多年以后,许德珩写了一篇《回忆五四运动》的文章,详细记述了他和同学们被逮捕又被释放的前前后后。

游行学生火烧赵家楼、痛殴章宗祥后,警察总监吴炳湘带人赶到,学生们一哄而散,只有少数还没来得及走的学生被警察抓回了户部街步军统领衙门。许德珩在文中写到:“我和易克嶷(北大学生)被捕后,他们故意侮辱我们,把我们两人捆在拉猪的手推板车上,拉进步军统领衙门。记得在板车上,易克嶷还在说:‘20年后又是一条英雄好汉。’这时已经是午后5时了,陆续到监狱来的有各校学生31人,市民1人,共32人。”

另有一种说法是这32人都是学生,其中北大20名,北京高等师范大学8名,工业学校2名,中国大学1名,汇文大学1名。具体名单如下:熊天祉、梁彬文、李良骥、牟振飞、梁颖文、曹永、陈声树、郝祖龄、杨振声、萧济时、邱彬、江绍原、孙德中、何作霖、鲁其昌、易克嶷、许德珩、潘淑、林公顿、易敬泉、向大光、陈宏勋、薛荣周、赵永刚、杨荃骏、唐英国、王德润、初铭音、李更新、董绍舒、刘国干、张德。【笔记君注:记住这些名字,他们是那场运动的见证者。】

被捕的学生被囚禁在一间拥挤肮脏的牢房里,里面只有一个大炕,摆着两个尿桶,臭气熏天;每隔半小时看守便命令学生抬一下头或翻一下身,以证明还活着;看守给每人发一个大窝头充饥,在屋里放一桶开水;每天中午放风一次,学生们只能利用这个时间呼吸一点新鲜空气,上上厕所。

据许德珩回忆,看守们对他们这些读书人很尊敬,也很同情他们,有时还告诉他们外面的情况。只有那个看守长每天都要训话,说些服从长官、不许扰乱社会秩序的老生常谈,学生们听得不耐烦,便编了一段顺口溜讽刺他:“天不怕,地不怕,最怕牢头来训话。”

5月7日中午,许德珩等32人被全部释放。北大全体学生在红楼北面的广场上列队等候,还借了三辆小汽车去迎接,蔡元培先生也在现场。广场摆着五张方桌,被捕的北大同学站在方桌上和师生见面,蔡校长讲了些安慰勉励的话,同学们都激动得热泪盈眶。

年轻时期的梁实秋夫妇

梁实秋的记忆

梁实秋当时正在清华读中等科四年级(相当于今天的高一),是学生中年龄比较小的,但也随高年级的同学参加了五四运动。

清华因地处郊外,消息相对闭塞,对于5月4日的游行活动毫不知情,直到几天后才和城里的学校取得了联系。从梁实秋后来的回忆文字里,我们可以了解当时清华学子参与五四的情况:“清华远在郊外,在五四过后第二三天才和城里的学生联络上。……自五月十九日以后,北京学生开始街道演讲。我随同大队进城,在前门外珠市口我们一小队人从店铺里搬来几条木凳横排在街道上,人越聚越多,讲演的情绪越来越激昂,这时有三两部汽车因不得通过而乱按喇叭,顿时激怒了群众,不知什么人一声喝打,七手八脚的捣毁了一部汽车。我当时感觉到大家只是一股愤怒不知向谁发泄,恨政府无能,恨官吏卖国,这股恨只能在街上如醉如狂的发泄了。”

梁实秋对运动中出现的一些暴力行为非常反感,当时他和章宗祥的儿子一个宿舍,章宗祥与曹汝霖、陆宗舆被学生称为卖国贼,是五四运动的靶子。运动爆发后,章宗祥的儿子悄悄躲开了,但他的同学们依然不依不饶,涌进宿舍将其床铺捣得稀巴烂,衣箱里的东西也扔了一地。运动过后不久,章宗祥的儿子就害猩红热去世了,梁实秋对此很伤心,特地在《清华八年》一文中专门提及。

清华的学生领袖是陈长桐,五四运动后赴美留学,后来先后在大学和金融界服务。1949年去台后,陈长桐相继担任驻世界银行常任代表、中国银行总经理、中央银行副总裁等职,还当过台湾高尔夫球委员会的第一任主任委员。梁实秋对陈长桐在五四运动中的表现评价很高:“他的领导才能是天生的,他严肃而又和蔼,冷静而又热情,如果他以后不走进银行而走进政治,他一定是第一流的政治家。他的卓越的领导能力使得清华学生在这次运动里尽了应尽的责任。”

陈长桐出国后,罗隆基代替他成为清华的学生领袖,领导同学们参加运动。校方对学生的行为极为不满,一次学生开会,校长张俊全下令关闭了电灯,学生点燃蜡烛继续开会。恰巧这时有人发现会场外有几个打着灯笼的陌生人,盘问后方知是校方请来弹压学生的。由此引起了清华学生驱赶校长的风潮,接连两名校长都被学生列队赶出校门。外交部派来的第三位校长罗忠诒尚未到任,就传出消息说此人吸食鸦片,舆论哗然,罗只好黯然去职。短短几年,清华三易校长,实不多见,罗隆基对此非常得意,所以后来经常自诩“九载清华,三驱校长”。

对于好友闻一多在五四中的表现,梁实秋在《谈闻一多》中也有所表现:“他(闻一多)对于爱国运动,热心是有的,却不是公开的领袖。……闻一多则埋头苦干,撰通电、写宣言、制标语,做的是文书的工作。他不善演说,因为他易于激动,在情绪紧张的时候满脸涨得通红,反倒说不出话。学校里闹三次赶校长的风潮,一多都是站在反抗当局的方面,但是他没有出面做领导人。”

如果说这些当时参与运动的青年学生个体是处于风暴的中心地带,他们的个体回忆充满了自我表述的倾向性。那么,另外一个群体,也就是那些目不识丁,连“外交”、“条约”、“和会”等名词是何意都不太懂的普罗大众,又如何看待这场运动,又为何在一个月后上海等大城市卷起了罢市罢工的巨大浪潮。

原因何在?

五四运动在上海的表现,有些事出乎你的意料之外,但仔细想又在情理之中。

1915年5月7日,号称二万人的大示威在上海举行,公共租界工部局警务处观察到“民众反日情绪似在继续增高” 。5月10日前后,国民大会上海事务所与上海学生联合会先后成立,上海的群众运动遂开始进入有组织进行的阶段。

上海学生与商界一些机构从5月中旬开始已在积极推行抵制日货运动,警务处报告称有人正在强迫干涉华商及民众购用日货。一个滑稽的“抢帽行动”不久出现在上海的街头。5月18日后,学生与游民开始从路人头上抢走日产草帽并踏毁。(注:见上海社会科学院历史研究所编《五四运动在上海史料选辑》。)这种扯毁东洋草帽的行为在租界非常普遍(一百年后升级为砸车、砸店,手段几乎如出一辙)。

当时,一些中文报纸在传播一些令人不安的消息,各大报似乎都在登载一些不确定的有关日人阴谋的传闻。《民国日报》刊载消息称“某国商人”自中国抵制“某货”后,非常恐慌,准备牺牲“彼国数人”,以与中国启衅。也有人在商店门前张贴有“指斥倭奴字样”之传单。甚至挂出上书“倭奴等毙”、“文明大国,岂受倭奴之辱”等字样的旗帜。

上海民众对日人之仇视在升温。此种紧张不安的气氛中,日人“置毒”的传闻开始在上海出现。至少从5月30日起,这种日本人准备在井水与食品内放毒的谣言便在民众间传播开来。

6月5日,上海商界开始罢市。一些日本纱厂及商务印书馆等处的工人也于当日宣布罢工。商家集体歇业既波及到普通民众的日常生活,使上海社会空气愈加紧张, 日人假扮华人暗放毒药的消息也随着罢市广泛传播。此类谣言反映了不稳定的时势中的民众恐慌心理。自上海罢课、罢市发生后,其实市面人心皆陷于一种不安之中,没有太多辨别力与分析力的普通民众便会对在短时间内发生的诸多“异象”(由五四运动而引起)寻找一种解释,谣言便成了最具有说服力的理由。从抵货与罢市运动的发动者与宣传者的立场来看,也需要寻找一个能让普通民众理解的理由。或者在既有的宣传手段没有办法达到目的之时,对谣言的“制造”与宣传便有其必要性了。

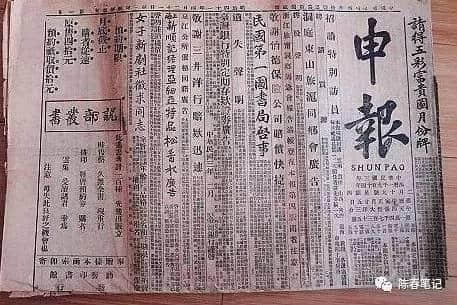

在置毒谣言的传播过程中,上海的中文甚至英文报纸最开始扮演着推波助澜的作用。当时在上海的一些中文报纸上几乎无日不有此类日人置毒的新闻。

在起初有关置毒的谣言中,怀疑饮用水被日人放毒让民众最感恐惧,盖其与民众集体生命安全关系最为密切。稍后,公用水源如自来水龙头、公用水井、饮用河水、免费茶水供应的水缸甚至自来水厂等均有放毒谣言传出。6月5日上午罢市开始不久,即传出日本人在华界与法租界交界处的自来水龙头上放毒的消息。(注:《沪上商界空前之举动 》,《申报》,1919年6月6日;《日人置放毒药之误会》,《民国日报》,1919年6月6日。后来经巡捕干涉,将日人手中之瓶带入警局检验,才知是酱油。)尽管此一消息次日各报便澄清,但5日晚间,学生还是开始在城内各处劝告民众积贮饮水,以防日本人在自来水里放毒而无法饮水。往往一处发生有被日人放毒消息后,经由口耳相传,城内其他各处也迅速有反应。上表中所列举之6月7号日人冒充学生在南市义井置毒消息传出后,上海各处居民对露天义井、茶缸及各酱园之酱缸等便特别小心提防,甚至提议要全部加上木盖。到后来,由于怕放毒,所有上海城厢各马路上原来设立的茶缸也暂时一律撤消。据说华界每个自来水筒在罢市之后都派岗警防范。对下层民众来说,这些防范措施所传递的正是放毒确有其事的信息,更加增了民众的恐慌。

置毒谣言甚至波及到上海自来水公司之营业。当时有消息称上海内地自来水公司水池内有人想放毒,当时捉拿下药三人及有人暗用硝碱水图坏水塔,以至该公司用户纷纷打电话询问。该公司即发表声明,否认所谓抓获放毒之人一事,并称已加派人役日夜轮流守护水池、水塔,防患于未然,又要求警察当局派警力协助防护公司之水厂、水塔。淞沪警察厅厅长徐辅州还颁发告示,以澄清此事。然而,这些告示好象效力不彰,此后几天内,仍有传言称内地自来水公司将停止水机关,关闭水门,自来水用户发生紧张,甚至有人预先蓄水。内地自来水公司只得再登报辟谣。

日人置毒之谣言在罢市后一二天内迅速传遍了整个上海城厢,并波及郊区甚至邻近城市。

宁波、苏州、镇江等地均出现了日人放毒谣言,并在当地酿成了不少冲突。杭州则有一名日驻军排长因为被怀疑放毒遭殴打致死。(见《杭州快信》,《新闻报》,1919年6月12日,第2张第1版;《中日关系史料——排日问题》6月6日),公共租界的《警务日报》承认“目前最淆惑人心的因 素就是流传着许多关于日本人将采取恶毒手段的谣言。当地人十分相信这些谣言,说什么日本人乔装华人在店铺外供应路人解渴的茶缸里放毒啦,日本人已经在城内自来水里放毒啦”。

6月9日,浦东日华纱厂工人之罢工,据《新闻报》报道,起因于为该厂工人恐日人在茶水中放毒所致。日华纱厂为日人所开,全厂3000 余工人所饮茶水,向由厂方供给,但近因谣传日人有暗投毒药之事,故工人都不敢饮用厂内茶水,以防中毒,虽照常工作,但人心浮动。到7日晚,有女工外出泡茶,被厂内日人拦阻,不准外出,并下令将厂门锁闭,令女工饮用厂内自备茶水,于是工人乃大生恐慌,无心作工,夺门而出。故自9日起始宣布罢工,“以为商学后盾”。从日华厂工人的反应可以看出,工人之罢工与其说是激于“爱国热情”,还不如说是对日人置毒的恐惧,担心自己生命安全受到危害。(见《五四运动在上海史料选辑》,355-356页。)

以罢市来看,由于谣言四散,人心慌乱,局势不稳定,商家之罢市也有自保之意蕴(见《 防下毒商店大戒严》,《新闻报》1919年6月18日)。一些营业本与日本人有关联的商店则因受到威胁,更要被迫歇业。

1919年6月12日之后,上海总罢市与总罢课分别结束,然而置毒风潮此时却已弥漫为上海下层社会的全面恐慌,非但没有减弱的迹象,而且愈演愈烈。民众不仅怀疑饮用水有毒,对蔬菜、鱼肉、米面、糕点等食品均持怀疑态度。6月14日,南京路上有人张贴传单称武昌路有一家四口因吃了卷心菜而毙命,断定是由“某国人”下毒所致。15日,嘉兴路也有毒菜谣言发生。上海市郊各菜园主日夜轮流派人看守菜园,以防有人下毒。一些民众由于害怕中毒,最后连蔬菜、豆腐、食油等也不敢吃了。恐怖气氛在市内弥漫,6月18日、19日不断有人在买米或者买肉后,称用银针试过有毒,对店主提出指控。后来化验结果表明并无毒质,声称者也受到处罚。这种对食物的全面性恐慌在虹口一带尤其厉害,凡肩挑负贩售卖食品者终日叫卖也无人过问,食品店也生意寥寥。即便在游人众多的邑庙豫园等处,糖果糕点摊贩生意也变得极为清淡。

“日人置毒”的谣言此时已经被紧张中的民众过度放大,由排外到“排内”的心理演变,可以看出民众的行动背后,实质上是对自身环境安全的极度怀疑。其对日本人或者代理人放毒的恐惧实际上形成了一种遍及全社会的集体骚乱。可能被下毒的对象由自来水到井水、河水再到菜、米、面以及其他种种食品。凡路人手中拿着的瓶子,或者粉剂盒都有可能被怀疑为盛有毒物。而放毒者则由日人波及到许多有外地口音的陌生人,甚至本地人,熟悉的周边人等等。此时,不但民众的正常生活秩序被打乱,而且人际交往 关系的维持也出现问题。更为重要的是如果这些骚乱行为不被控制,则完全有可能演化为一场更大规模的集体暴动。

不久,《民国日报》等主流媒体刊发评论,劝各界勿布流言,称记者亲身去调查所谓下毒事件,全都是“捕风捉影”之谈,呼吁同胞不应该相信这些谣言。

其他沪上各西文报如《字林西报》(North China Daily News)、《密勒氏评论报》(The ChinaWeekly Review)、《大陆报》(China Press)也连续刊登评论以辟谣,认为轻信谣言为“愚民”所为,水即使有毒质,经煮沸也定化解。《文汇报》(The Shanghai Mercury)则早在6月12日即刊登公共租界工部局书记李台尔的来信,表示外间谣传日人下毒茶缸、池井及自来水等,信者颇多。他特奉命正式通告,此项谣传,业经查明,绝无根据。

相对于报纸的辟谣,可能上海华洋当局在局势恶化时所采取的种种举措对于下层民众来说更为有效。无论是公共租界工部局,还是华界的军警行政机关,在置毒风潮扩散开来并引起民众骚乱之际,均表现出高度的关注,并积极应付。

6月12日,在连续发生日人及华人被攻击案件后,公共租界工部局发布布告:“近日有一种虚伪挟有恶意之谣言发生,谓水中及食物均有毒在内,其发布谣言之目的系煽动国际恶感,或因此无辜之人数名(有华人在内)为人殴击,一华人因击毙命,本局为此出示警告,居民一体知悉,尔等切勿听信此项谣言,因调查之下,此项谣言均属无稽毁谤之谈,如有人传布此种谣言者,立即拘捕严办,仰各遵照毋违。”

同时,为了从源头上阻止谣言传播,工部局也开始警告中文报纸,要求各报主笔撤消有关置毒的消息。同时,也对一些受嫌传播谣言的违规媒体,采取处罚措施。6月21日,即有一份杂志《亚风》(译音)刊登食物放毒谣言而被公共租界会审公廨判处罚款50元。

工部局警务处长麦高云(Kenneth John McEuen)则发出布告,谴置毒谣言“显见是匪人广为传播,藉是吵闹可以取利”,要求民众尽速停止此种殴击行动,并要求巡捕遇此种情事,可用警棍还击。对已经涉嫌参与攻击无辜者的人,会审公廨对其进行了审理,并对被裁定有罪者判处了徒刑及罚款。(注:《五四运动在上海史料选辑》,758页。 1919年6月有49名嫌疑犯因暴行及恐吓租界内的日华居民罪而被逮捕。其中24名被判处徒刑,9名罚金,14名处以警告或交保释放,2名撤案后放走。《五四爱国运动》,下册 ,369页。)

仔细阅读这些史料,不难发现在“五四运动”过程中,当时上海下层民众的眼里可能更重要的是一场因为日人放毒谣言而引发的集体恐慌行动更为贴切。这些占当时上海人口最大比例的民众的集体反应也许在那些极力推动“民族主义运动”的“精英”看来,恰是“民气”的一种体现。所以,我们可能见证了两个层面的“五四运动”或者“国民外交”,一是为精英话语体系之中的,他们声称“国民”对外交有着直接的认识,并能对本国或者他国的某一种外交政策表示自己的意见,为其“国民外交”建构一种合法性。二是在市民话语体系里,引导下层民众行动的往往是对他们自身生命或者集体安全产生威胁的事物,他们也正是对其所处环境在作出直接的反应。

这种对因外交事件而 带来的谣言及群众恐慌性的“排外”反应并非在“五四运动”中所独见。最近几年出现的一些民众情绪亢奋的抵制事件往往也伴随着某些主流媒体散布的信息,是对这类危机一个最恰当的象征性反应,因为它意味着全体社会成员都有可能受害。这种在水井下毒的谣言,体现了当时普通人首要的集体恐慌——对死亡的恐惧。民众的集体恐慌及排外反应与知识阶层的外交失败导致爱国情绪的表态、“精英”策动的抵制运动,乃至政客党人有计划的谋略混在一起,便构成了像“五四运动”这样一场民族主义运动的洪流。

“日人置毒”谣言在上海等地的传播过程来看,实际上也构成了普通民众对一个重大外交事件的理解,或者可以说民众在通过其日常生活可以理解的逻辑来看待一个重大的民族主义运动。民族主义运动发生时,发起者为了鼓动民气,常常会将一些事情夸大并有意传播,而达到其动员目的。这些被夸大的消息传播出去,便会形成民众的恐慌心理,造成一种不稳定的状态,或者一种强烈不安感。这种不安也许可以被利用起来促成团体的组织、大规模集会的举行等。但是发动者并不能控制这种社会恐慌心理发展的进程,尤其当民众恐慌失控时,便容易酿成变乱。

最近的韩国乐天事件就是最直接的证明,国家不出面,反而煽动民众抵制,对外宣称政府无此意,当然现在民智渐开,稍有理智的人不会盲目跟风,至少经常读笔记的笔友不会去做煽情的事)。宣传民族主义的知识分子,其言语中始终有明确的打击目标,以及合理性理由。但是在普通民众看来,之所以要不买“日货”或者将一些好好的货品用火烧掉或者毁损,肯定是有其特别的原因的。对他们而言,“民族主义”以及“国家主权”等难以理解的概念并不能作为对这些“异象”的有效解释,于是谣言便起到替代性作用,比如日人施加阴谋、食品及饮水有毒等等。这是谣言得以广泛传播的民众心理背景。

谣言纷传之中,不幸的事故便接二连三地发生,理性思考对于处在恐慌中的民众而言是不大可能有的,(注:叶楚伧,这位在民国辱大总统案中的二被告之一,前面的笔记介绍过,叶先生曾在谣言初起时于《民国日报》撰文,要上海民众将日本政府与日本人民区分开来,对日本政府的对华政策可以痛恨,但对日本人民却需要谅解。叶楚伧:《敬告旅沪日人》,《民国日报》,1919年6月8日,第2版。然而,对下层民众而言,这种区分是难以做到的。)这种“集体恐慌”漫延开来,极有可能导致大规模的排外举动,或者引起重大的灾难性后果,也容易被有心者所利用。

上海在五四时期之所以并没有发生大的排外动乱,主要与此地的制度多元化有关,特别是华洋当局军警的弹压及强力措施,舆论机关的一些及时辟谣宣传等均是抑制事态向恶性方向发展的因素。

百年后再读这些史料和照片,你会发现历史惊人的相似性,除了技术进展,人们拥有更为先进的交流工具之外,我们当下的许多情形和百年前几乎拷贝不走样。这一百年,太快了,仿佛就是昨天,只是一觉醒来的当口,人们拿着智能手机,刷着微信,在某些方面却依然停滞在那时候,依然依靠对民意的煽动来主张,而绝无让公众自由的思考来选择和担当,许多谣言只是遥遥领先的预言,一件件被证实,又一件件被忘记。

纪念五四,这些细微的地方不该被遗忘!

特别推荐:

往期笔记链接(点击以下标题自动跳转):

陈春笔记,以十年专栏态度传递文字,有趣、有料、有种。关注本公众号请在“微信——通讯录——公众号——搜索陈春笔记,添加即可”,或点击标题下的蓝色小字予以关注。

为适应苹果系统新的规则,凡苹果笔友若打赏,可直接扫码;安卓笔友可点红色赞赏键,自由随意,你的支持我能感受到,谢谢!

这是笔记君开张的小书摊,只售一本书,清风徐来,清茶相待!

- 上一篇:如何读《论语》--论语贯通10

- 下一篇:毁誉交织罗家伦