盛开一朵新宅

我们都未曾远离故乡,故乡才是大事,心灵的故乡是更大的事

文/陆生作

【一】

新宅是个小村,在金华兰溪。欧阳修说,环滁皆山也。若把滁州换成新宅,就像屋檐下嗷嗷待哺的小燕子,张着大大的黄嘴巴,母亲塞进一条虫来,舒服!

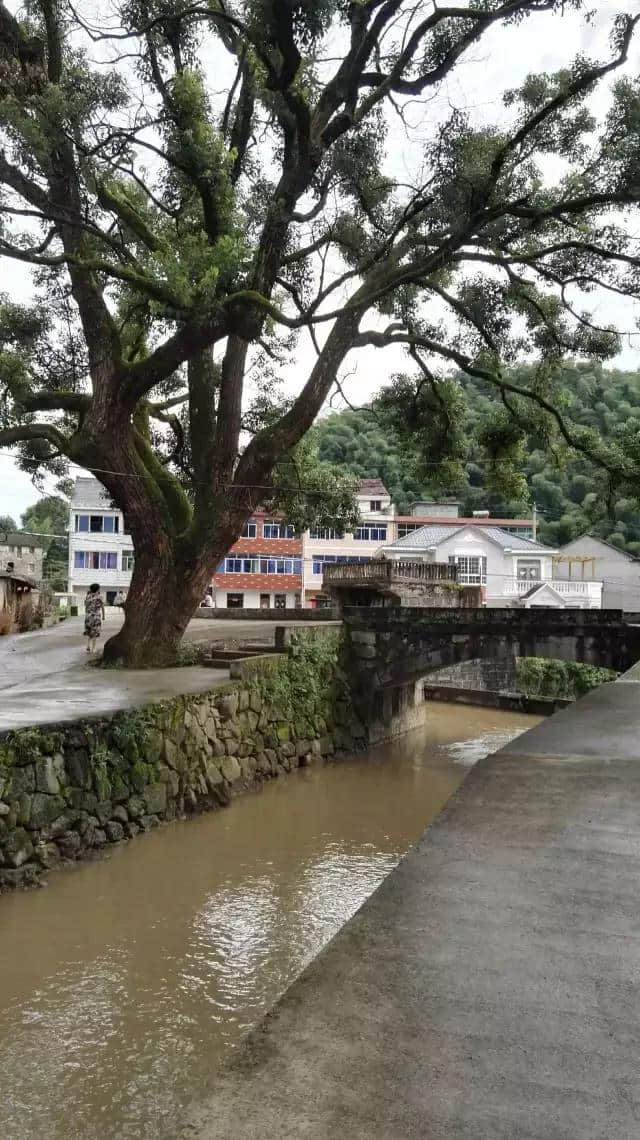

新宅700年历史,一个“新”字,给了她一张不会老的娃娃脸,幸好村口有一棵几百年的老樟树,几抱粗,枯枝少叶,青苔懒懒趴在身上,像秃了顶的老头儿,满脸都是被时间捏出来的皱纹。这是我印象中乡村该有的气象,家有一老,如有一宝,这老樟树就是新宅的老、新宅的宝。

听华诚讲,老樟树曾在寒冬里死去,落叶随了流水,春来又发新枝,成了如今模样,真稀奇,看来是返老还童了。或许,它的皱纹里嵌满了故事,还没讲完,怎可撒手?往日里,听众不过身边哗哗溪流,外加村民三三两两,这回有外乡人来到,它一定要抖擞精神,微微一笑,虽然嘴里只剩两三颗牙,但仍要客客气气地问上几句:“你老家哪呀?你们那里比我们这里好哦……”真是老派作风!就像龙忠的父亲,吃饭时一定要在客人碗里倒上满满一碗酒,喝掉,再倒满!这倒酒是个力气活,他要倒,我不给倒,但一双征服土地的手,粗糙、力气大,是很难拒绝的。哎!新宅就是这么好客,没一点办法。

饭后,天还亮,我特意在老樟树下站了好一会儿,风声,水声,枝叶轻声细语,它是一棵只会说新宅方言的老樟树,我听不懂它在说什么,但我知道它很和蔼。几百年来,多少人在樟树下纳凉、聊天、嬉戏,外归的游子远远望见樟树,就知道家近了,心安了。有朋友跟我说,唯有站在老树下,才能感受到古人那份意境。这是真的,老树储存了时光,还能让时光倒流,真是要谢谢它。任何一个新宅人,站在老樟树边上,都可以自豪地说,我站在先祖的脚印上。能与先祖如此近距离接触,真是奇妙的事情。

【二】

去新宅,车开了一个多小时的山路,才看见那棵老樟树。

山路崎岖,像一条蛇,被七月的太阳烤得扭动起来,车就行在蛇背上,好像随时都会被蛇掀到谷底去。我不会开车,只会坐车,华诚车技好,他把车停在下坡上,方便我拍照。车行山移,想起苏东坡的诗:横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。车上坡忽又下坡,想起杨万里的诗:莫言下岭便无难,赚得行人空喜欢。正入万山圈子里,一山放过一山拦。新宅就在万山圈子里,当年是何缘由让盛氏先祖来此深山?一定有标准答案的,我没问过龙忠,但想来应该是避乱避难,如陶渊明笔下的世外桃源;或是苛政猛于虎,如孔子在泰山侧遇见的妇女。

新宅是个世外桃源,可以采菊东篱下,悠然见南山。当然这得有一份“耕读传家”的定力,需要有一颗出世的心,安放在文字里的心。不然,欲望会嫌弃它与世隔绝的寂寞,继而躁动,然后就燃烧起来。

古之大哲学家,都爱回头看,希望过上“鸡犬相闻、老死不相往来”的日子。盛氏先祖可能没想这么多,可能他只为保住一门血脉,但不管怎样,他走在哲学家的路子上。几百年后,人们从城市来,山鸡、溪鱼、高山蔬菜、新鲜空气、没有污染的水、蛙叫虫鸣,这些都是小事,故乡才是大事,心灵的故乡更是大事。如果来新宅,只为吃山鸡溪鱼,那样来的是个饭桶,没有心。新宅的新,只有通“心”,为心宅,才是真新宅——远离城市喧嚣,给心找一处新宅子,面目一新。

记得与好多朋友谈起名人故居一事。现在去旅游,名人故居好多。“故居”二字,有两个“古”字,就是二十张“口”啊!口是人,口是井,口是田地,口是房子,口是鸡鸭猪牛羊……浓浓的泥土味呢!再过一百年,我们当下的名人,还有故居吗?难道进小区左拐,进13栋2单元,乘电梯上62楼,说,这是某某名人的故居?!笑话了吧。新宅人千万守住喽,你们得给子孙后代留下故居,让别人羡慕去。

【三】

在这个年代,说到乡村农田,有人特别艳羡,甚至到了流哈喇子的程度,愿意抛家弃子立马跟你私奔去,但我总怀疑他们的真诚。人太聪明了,知道什么时候该说你好,什么时候该说谢谢,可惜,这些都不是发自肺腑的。人活成了机器,活成了程序,也算境界,用孔子的话说“文胜质则史”(史通屎吗),这话准确却不够鲜明、不够狠,该给他们贴个标签:你小心翼翼滴水不漏地活着,然后,死了。

我总想问他们,让你放弃城市生活,去乡村种田愿意吗?但话到嘴边,又落回去,干吗较真呢,干吗撕脸呢,我不也是机器吗?!他们愿意的,我也愿意啊——过着城市的生活,吃着乡村的口粮:鸡、鸭、鱼、肉、蛋,青菜、萝卜、马兰头……都是好极了的。

再说狠一点,有口腹之欲,却没有对土地的敬畏,其心可诛。吃土,用土,死了归土,乡村土地本不该这么廉价的,由土地结出来的果实自然更不该廉价,它给得起你的生,也受得了你的死,可事实上,它太廉价了,以至有孩子说米是从超市里来的,真是太粗糙了!太粗糙了!太操蛋了!

而在新宅,我看到了对土地的敬畏。如华诚,如龙忠、荣军兄弟,许志华老师在文中称他们是“在外面的世界打拼成功后回来反哺家乡的新乡贤”,依我看,他们是有故乡的人,年少的他们一直奔跑在故乡的土地上,摸螺蛳,捉溪鱼,掏鸟窝,从未远离。那些逃离故乡的人,是不会回来的。

特别是华诚,衢州五联人,他是一个把生活过成一本书的人,一个强调仪式感的人,一个内心精致、拒绝粗糙的人。我想,他更愿意生活在古代,那时时间慢,可以做一个原汁原味、有滋有味的耕读者——腹有良田、诗书气自华而诚,但他生活在当下更有意义——把“父亲的水稻田”做成了一粒粒饱满的种子,龙忠、荣军兄弟撒了一粒在新宅,细心呵护,于是新宅盛开了。花瓣是梯田,绿色的,花香是乡愁,有故乡的人都有的那种乡愁。

(卫矛)

【四】

在新宅,见到一个小花园,在龙忠大伯家门前,长三宽二六平方,斜插短短几根篱笆,种有薄荷,铜钱草,栀子花,卫矛等花木。

铜钱草,栀子花,乡间常见。

薄荷,乡间少见。城里人买来薄荷种子撒在花盆里,摆在阳台或办公桌上,长得柔弱乖巧,而盛老伯种的薄荷粗壮结实,有点野,有点拽,因为它拥抱了大地,底气足啊。

卫矛,稀见之物。我生平第一次见就在新宅,这是稀奇之物,树干上长有“翅膀”。据盛老伯介绍,它可以拿来药用,可能盛老伯也说了它的名字,但我不通方言,便不知晓。

回杭州之后,遍查资料,得知它叫卫矛,也叫鬼箭。

《本草纲目》载:时珍曰:刘熙《释名》言:齐人谓箭羽为卫。此物干有直羽,如箭羽、矛刃自卫之状,故名。张揖《广雅》谓之神箭。

时珍曰:鬼箭生山石间,小株成丛。春长嫩条,条上四面有羽如箭羽,视之若三羽尔。青叶状似野茶,对生,味酸涩。三、四月开碎花,黄绿色。结实大如冬青子。山人不识,惟樵采之。

在乡间,在家门前,侍弄一个小花园,在我看来是很奢侈的,也是很雅致的。谁说乡野之人俗呢,雅俗雅俗,雅在前,俗在后,俗是雅的升级版,乡人是很有生活趣味的,雅在心,俗在外,这与识不识字没有多大关系。

比如,我爷爷识字最多装满一盅,但他种香抛、芭蕉、紫荆花、茶花、凤仙花、美人蕉……一间屋子是装不下的。

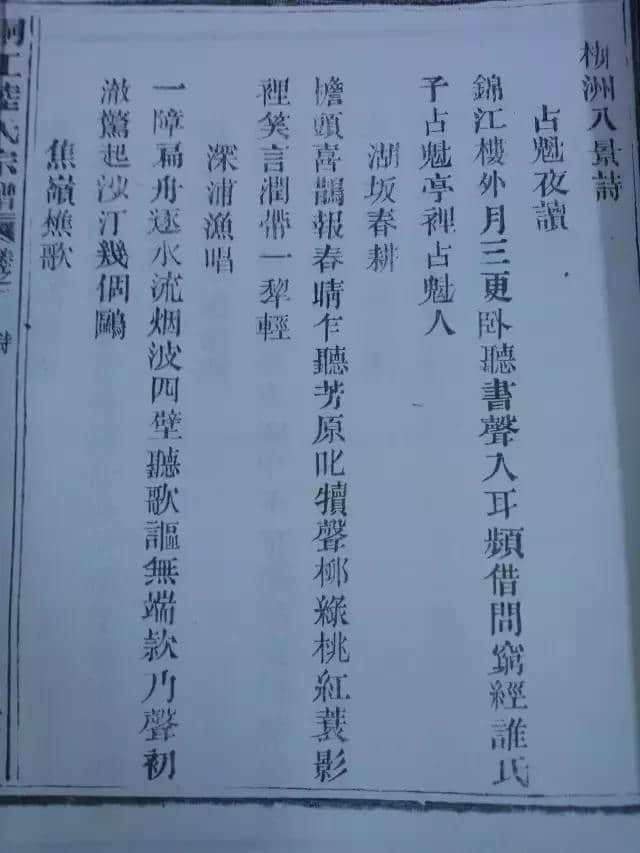

再比如,西湖有十景,天下谁人不知,而在我家乡,有“八景”——占魁夜读、湖坂春耕、深浦渔唱、焦岭樵歌、前沙落雁、中华晓钟、三峰插云、九里疏梅(摘自《桐江陆氏宗谱》)。

家乡虽是小小九里洲,但在明万历年间就号称“小杭州”,“清康熙至民国年间两个世纪中,洲上艺梅极盛,闻名遐迩(摘自程杰教授的《中国梅花名胜考》)”;自20世纪60年代始,有英、法、美、日、越南、澳大利亚、古巴、阿根廷、阿尔及利亚、老挝、瑞典、丹麦等几十个国家使团来村里访问。

今天的新宅,有龙忠、荣军兄弟这样的有心人,有华诚这样的有情人,有盛老伯这样的雅人,有梯田、竹林、溪流、肇峰山这样的美景,她还不如花一般盛开?

如果你来新宅,一定要去看盛老伯的小花园,它值得你品味。

还有,你会发现,盛老伯的家门、门槛、小凳子,乃至他的手,都是有包浆的。

【五】

新宅的天上有星星,山间有萤火虫,田里有青蛙,溪中有石斑鱼、小螃蟹……你若来自农村,新宅收藏着你的童年记忆,真的美好。请你别客气,敞开胃口尽情享用,然后回到小时候。

我们是去夏令营的,得讲讲小朋友。此时,我也是小朋友!

小朋友是可爱的。

特别是自称“豪哥我”的盛禹豪,三年级,荣军的儿子,给我印象尤深。

他奔跑,他嚎叫(真的嚎哥,哈哈),他牵马吃草,他爱照看小妹妹,他学动画片里的光头强而自称豪哥。

我捉了一只知了,他玩了整整一天,还把它装进火柴盒,藏在裤子口袋。

我们走进人工山洞去“探险”,伙伴们在里边装神弄鬼,玩得开心,他吓得不敢进去。他太胆小了,连女孩子都笑话他,他不高兴,一本正经地反驳:“你们没听到吗?里面‘哞——哞——’的鬼叫。万一它吃了豪哥我怎么办?”

我喜欢他的胆小,在我看来,这是种敬畏,举头三尺有神明,土地、粮食、空气、水,与人相关的一切,都需要敬畏。人怎么可以一直无畏下去呢?那不成了无知了吗?

【六】

新宅之行,还有很多好写,但我只写这么多了。

华诚、许老师等人都在写新宅,至此,新宅不止在万山圈子里了,也在千古文章里了。

再有,龙忠、华诚的摄影都是极好的,能用图解决的事情,就不用文字了。

最后,我得解释下“盛开一朵新宅”这个题目。

不是我多有诗意,而是事实如此巧妙:盛开是龙忠女儿,一朵是华诚女儿,新宅一方山水养育一方人,她是大地的女儿。在时间的长河中,在未来的日子里,她们都会美美地盛开。