吴起(公元前 440 年—前 381 年),卫国左氏人,是战国初期的军事家、政治家、改革家,兵家代表人物。

曾先后师从曾子、子夏学习儒家经典。因母死不归,其师曾子与之断绝师生之谊。

《孙吴列传》中这样记载:

遂事曾子。居顷之,其母死,起终不归。曾子薄之,而与起绝。

后有,吴起在鲁国“杀妻以求将”,得以步入仕途。但是,却因此被鲁君所猜忌,于是去鲁仕魏。因其深谙兵法,善于用兵,能得士心,被魏文侯任为西河守,卓有战功,“守西河而秦兵不敢东乡,韩赵宾从”。

魏武侯即位时,吴起却受到排挤,黯然离开了魏国。

其后入于楚,被楚悼王任命为“苑守”,一年后便擢升为令尹进行改革,使“诸侯患楚之强”。史称“吴起变法”。然而,楚悼王死后,吴起被政敌所杀,死于乱箭之下。

可以说,吴起是极具个人特性的一个人,他出身殷实之家,却不依赖祖业;师出儒家学派门,后来却在楚国主持带有法家政策特点的改革;具有常人所不及的政治才能,精通兵法而且有敏锐的政治洞察力和独特的政治设计与理念,但其为人“乖张”,被人斥为“猜忍”之人。

吴起(公元前 440 年—前 381 年)

人们对吴起人格的评价从他在世时开始就一直保持贬抑的态度。

吴起在鲁国时,鲁人说他“猜忍”,司马迁对他的评语是“刻暴少恩”,唐人唐彦谦在《全唐诗》中赋诗云:

贪名笑吴起,说国叹苏秦。

考其缘由,大抵是古人通过一般的社会道德评价标准对他的行为进行评断得出的结果,从这一点而言,前人对吴起的人格评价是合乎道理的。

人们对吴起人格的贬抑正说明了吴起的行为是一般人所不齿,也不会为之的恶质行径,而吴起却能再三为之,这是简单的道德评价所很难解释的。

对一个人的行为和性格的分析,不仅仅要比照道德评价标准,更需要进行深层的心理和行为动机的分析。

吴起“杀其谤己者三十余人”,是刻暴吗?

吴起并非生于数米而炊的贫困之家,但他人格中的强烈进取性驱使他少时离家谋求发展,然而“游仕不遂,遂破其家”。因自己行为带给家庭的破败在吴起心理造成了严重的挫折感和焦虑情绪,同时,事业发展受挫引发了他自我同一性混乱。

在这种情绪还没有得到充分抑制,对自己的角色和前途还处于迷惘中的时候,“乡党笑之”。同乡人的耻笑使吴起将心中的紧张、焦虑情绪转移到嘲笑者的身上,在成长中形成的侵略性人格此时也得到了激发,所以就发生了“杀其谤己者三十余人”的惨剧。

吴起的焦虑感通过这种方式得到了某种程度的释放,但是他犯下的罪案已使他没有退路,他面临着两种选择:从此消沉在流亡中度过余生,或者建立功业荣归故里。

因此,是吴起的进取性的性格指引他选择了后者。

母死不归,不可断论吴起不爱母

白居易《慈乌夜啼》曰:“昔有吴起者,母殁丧不临。嗟哉斯徒辈,其心不如禽。”显然,吴起被曾子赶出师门的原因是其不孝,因为“孝”是儒家提倡的君子人格,对于孝亲之丧子女更要尽孝之仪。《孝经·丧亲》有云:

子曰:“孝子之丧亲也,哭不偯,礼无容,言不文,服美不安,闻乐不乐,食旨不甘,此哀戚之情也。……为之棺、椁、衣、衾而举之;陈其簋而哀戚之;擗踊哭泣,哀以送之;卜其宅兆,而安措之;为之宗庙,以鬼享之;春秋祭祀,以时思之。

而更为讽刺的是,《孝经》 正是记录孔子与曾参的问答,曾参正是吴起之师,试问,这样的老师,岂会容忍“母死不归”的学生吴起呢!

当然,吴起确实违背了儒家的做人规范,但是,“母死不归”的行为,并不能简单地判断为,吴起不敬爱他的母亲。

吴起在师从曾申之前杀“谤己者”,与母告别时有这样的情景,记载于《史记·孙子吴起列传》中:

与其母诀,啮臂而盟曰:‘起不为卿相,不复入卫。’

可见吴起对母亲的情感是热烈而含蓄的。“啮臂”则表现了他因爱而产生的愧疚感。

事实上,吴起对母亲成就功业的誓言反映了他对母亲的愧疚和爱恋的复杂心态。在这种心态下吴起对母亲的爱转移为对成功的追求而踏上了重新奋斗的历程,但是后来却因“母死不归”被逐出师门,此时吴起内心的悲痛、挫折感交织在一起,但又只能将其压抑于心底,逐渐固化为痛苦的回忆和体验,这种痛苦的体验已经藏于潜意识之中伴随着吴起。对母亲的誓言以及对成功的渴望使他继续奋斗,此时吴起奋斗的意志在几次磨炼之后被极度强化了。

母死不归

杀妻求将的吴起,良心痛吗?

在鲁国因为妻子身份的缘故阻碍了吴起的仕途,吴起“杀妻以求将”。

这引起了另一个疑问——吴起在杀妻之后难道不会产生罪恶感吗?

什么是罪恶感?弗洛伊德说:“良心的要求和自我的现实行为之间的紧张状态被体验成一种罪恶感”。

可以肯定的是,至少在他杀妻后的一段相对短暂的时间内,很难有这种强烈的感觉。

因为吴起已将自己不能为人所用的过失投射到妻子身上,妻子的屈从地位也让他认为妻子的命运和身体隶属于自己,他对地位的强烈欲望也已掩盖了本已被削弱的罪恶感。

而社会的默许也使法律与道德领域中的罪成为了吴起合理的自我证明,在此情形之下,吴起与社会达到了一种心理契合,这种契合无疑在此弱化了他的负罪感。

在这里杀妻作为解决吴起先前挫折感的最极端途径,也是挫折感累积之后反而促使他对事业成功极度渴望的明证。

吴起杀妻求将

在社会环境中,分析吴起行为起因

卫国在吴起出生时已沦为小邦,处于齐、晋、鲁、楚等大国之间,因此卫人势必受到周围强国的影响。卫国国内政治局势一直处于平稳与动荡的交错之中。

在吴起的少年和青年时代,据《史记》记载:“昭公六年(前 426 年,吴起约 15 岁),公子亹弑之代立。怀公十一年(前 415 年,起约 26 岁),公子颓弑怀公而代立,是为慎公。”

对政治的动荡和列国之间的弱肉强食的目睹,使吴起更加信服强权的力量,也使他更为倾向于以强力的手段解决问题,这对吴起侵略性人格的养成产生了很大影响。

因此,我们也可以发现,吴起的选择并非个案,如同为卫国人的商鞅出身“卫之诸庶孽公子”,韩非是“韩之诸公子”,他们三者出身迥异,但在同样的时代下有着共同的心态特征。

吴起在魏、楚扬名并建立功业之后,他的心理状态发生了某些不为人注意的变化。吴起在两国时虽曾出征为将、严明吏治,但又教国君以德治国之道,与他青年时的性格似乎并不相合。

事实上,吴起在取得成就之后,挫折感已逐渐消失,成就感的增强使他的自我同一性和社会角色达成了一致性,人格中的自我对儒家产生自居作用(object identification),向超我部分靠拢。

吴起早年时所受的儒家教育开始发挥效用,他对德治的推崇一如孟子所言:“古之人,得志,泽加于民;不得志,修身见于世。穷则独善其身,达则兼善天下。”

通过治国理想的实现,吴起对功利的追求升华为了儒家“修、齐、治、平”的理想,与此同时,人格中的侵略性在超我的成长下弱化了。

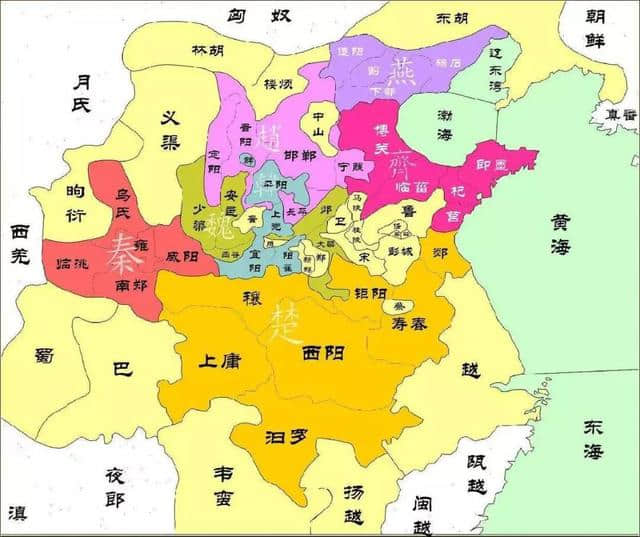

战国初期

总结

回看吴起的一生,为寻求治国之道,吴起早年曾师从儒家学者,后来又在魏、楚两国参与和主持变法,因此儒家与法家思想势必对他的行为和思想产生了重要影响。吴起作为士阶层的一员,他的成功与这一身份息息相关。

我们可以发现,社会对吴起的影响不仅限于思想与行为,也包括人格与心理的成长。吴起心理的变化又能够更好地解释了他的个人行为。

历史中许多人物,人们出于对其个人思想、功绩、权力的敬畏以及某种情势的需要而对其事迹进行随意地增损,使今人只能看到一个从人格上说并不完整的形象。

吴起虽然同样拥有同时代人所不及的权势和功绩,幸运的是他没有被后人神化和圣化,所以现在仍然能够阅读到他行为、思想和人格的光彩与暗淡。